作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

但開風氣不為師

——略論沈曾植的書法

□張尊軍

沈曾植是一個有著雙重性格的中國大儒和學界泰斗。他在政治上是保守保皇派,在書法上又是變法創新派。清末民初是一個既雜亂無章又有些散漫自由的時代,沈曾植的一生是在國運日衰與世風日下的泥沼中度過的,他悲劇性地見證了晚清民初所有的淒涼與肅殺。沈曾植乃清光緒六年(1880年)進士,歷任清朝總理衙門章京、外務部員外郎、江西南昌知府、安徽布政使等官職。作為晚清官吏,他是憂世忠君的,王國維在《沈乙庵先生七十壽序》一文指出,沈曾植在政治上「憂世之深,有過於龔(自珍)魏(源)」,儘管主張新政、提倡洋務,但擁戴清皇,還一度支持張勳復辟,民國六年(1917年),張勳復辟時他拜授學部尚書。沈曾植在辛亥革命後一直隱居上海,直至73歲壽終。清廷腐敗,國運日衰,時局多變,其理想抱負難以實現,政治上的失意、對時局的憂患,更讓他始終痛心疾首,難以釋懷。為官時,他大部分時間花在政務和學問上,視書法為「餘事」。直至晚年棄官後,他才開始潛心書法,寄情書法,衰年變法,將昔日「餘事」變為專業,始開創一代書風。正如其門生王蘧常在《憶沈寐叟師》一文寫道:「六十四歲(1913年)後始專意寫字,至七十三歲去世,用力極勤,遂卓然成為大家。」

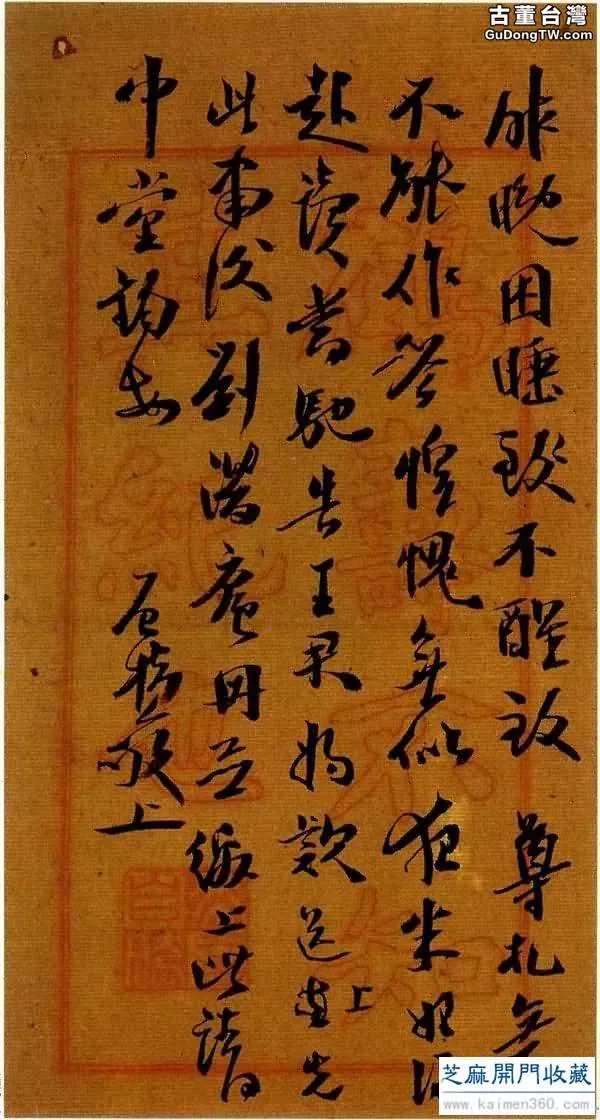

沈曾植手札

沈曾植去世後,其名一度沉寂了半個多世紀,直到20世紀80年代以後才被人提起。但他以超凡的創作實踐和書法理論開創了碑帖融合、變古通今的時代書風,成為當代草書的集大成者和一代書法宗師,確是不爭的事實。他在清末民初中國書壇上有著舉足輕重的歷史地位。沙孟海認為沈曾植「開古今書法未有之奇境」(《清代書法概說》);陳振濂把沈曾植與吳昌碩、康有為並列為清末民初三位書壇的巨擘(《現代中國書法史》);沃興華在《插圖本中國書法史》中單列

《碑帖結合》一章,全面介紹了沈曾植的書法藝術,並譽其為「當代書法第一人」。

沈曾植生活的時代正值碑學興盛、帖學式微。追溯其學書淵源,我們可以清晰地看到他的學書歷程,他從翁同龢、張裕釗、包世臣,到米芾、黃庭堅、歐陽詢、唐人寫經,再追溯到鍾繇、索靖、漢碑、《流沙墜簡》,走了一條由今及古、由專而博、由帖入碑、碑帖融合的書法道路。他是帖學大家,是碑學大家,更是碑帖融合的成功實踐者。其書法大致分為三個階段:

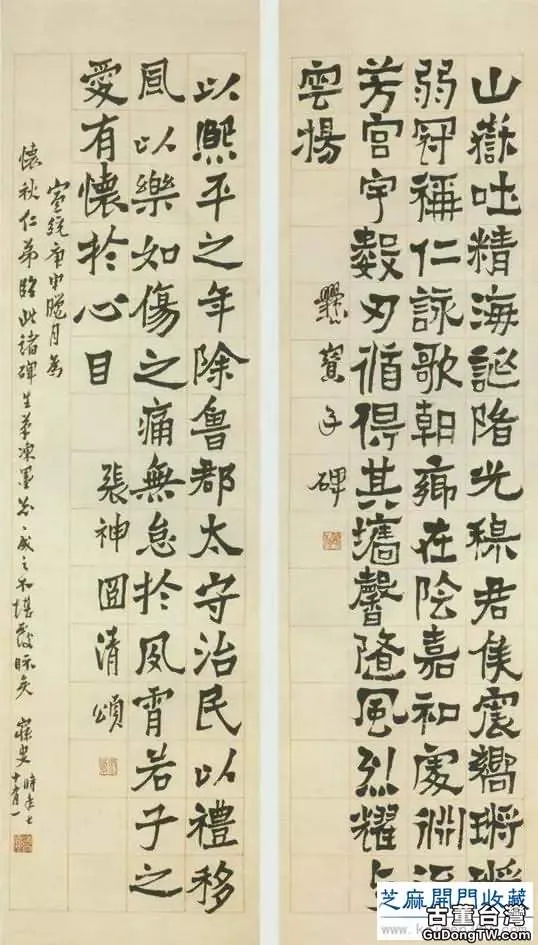

沈曾植臨魏碑楷書屏局部

一是1910年以前,為學帖階段。沈曾植幼承庭訓,自幼在「館閣體」上下過很大的功夫,打下了堅實的書法基礎,但現在鮮見其早年書作。他早精帖學,主要受鍾繇、歐陽詢、黃庭堅和米芾的影響,以晉人行草、唐人楷書為根基,對鍾繇致力尤深,長於章草,故其臨《淳化閣帖》等「二王」一路草書皆凝重古厚而有隸意。早在中舉之後,在京為官之時,他就開始收藏圖書、碑帖與書畫。他所交往者中多有精於金石考證、喜歡收藏碑刻拓片之人,與當時著名藏書家傅增湘、繆荃孫、張鈞衡等往來甚密,編有《海日樓題跋》,記載其收藏宋拓本二十餘種,如著名的《淳化閣帖》、「二王」法書等,書畫收藏的精品有文徵明、董其昌、唐寅、劉墉等名家之作。

二是1910年至1919年,沈曾植由帖學轉入碑派,探索的主旨是碑帖融合。1910年以後,第一階段成熟的書法風格僅僅延續了一年便被他拋棄,此後沒再出現過。他服膺於包世臣鋪毫、轉指的用筆方法,並在包氏基礎上進一步發揮,形成了一套獨特的用筆習慣,如抓住轉指這一碑派關鍵筆法,點畫多側鋒取勢,強化誇張,執筆作書盤旋飛舞,翻折跳蕩。他壯年時還受到張裕釗、翁同龢和唐人寫經的影響,刻意經營,功力深厚。1913年之後,沈氏書法開始由帖入碑,中間經歷了一個學習黃道周和倪元璐的過程。王蘧常在《憶沈寐叟師》寫道:「先生晚年自行變法,冶碑帖於一爐,又取明黃道周、倪鴻寶(元璐)兩家筆法,參分隸而加以變化。」在碑帖融合上,沈曾植獨創性地解決了兩個問題:其一,在筆法上推崇鄧石如和包世臣的「中畫圓滿之說」,覺得「逆鋒行筆頗可玩」,在總結碑學帖學用筆特徵之後,用筆方法既重視兩端,又強調中端,並提出了碑帖結合用筆十六字方針——「一點一畫,意態縱橫,偃亞中間,綽有餘裕」。其二,怎樣去臨摹和借鑒傳統書法?他認為要融通名家書法,做到古今雜取、兼容並蓄。這其中,漢代簡牘書法無疑是最具兼容特徵的書體。1914年,沈氏還研習過《流沙墜簡》。他晚年典型書風的形成主要以《流沙墜簡》為基,《流沙墜簡》也同時大量出現在他的書論中。可以肯定地說,沙孟海認為沈曾植類似釋子悟道,一下子把書學的秘奧豁然貫通了,也即沈曾植成熟書風突變的秘奧就是《流沙墜簡》。從1915年起,章草風格的作品開始在沈曾植的題跋中大量出現,由生疏到熟練,逐漸厚重生辣、瀟灑飄逸,而寫經風格的題跋驟減。此階段基本奠定了後期碑帖結合的風格,只是用筆結體還比較拘謹。

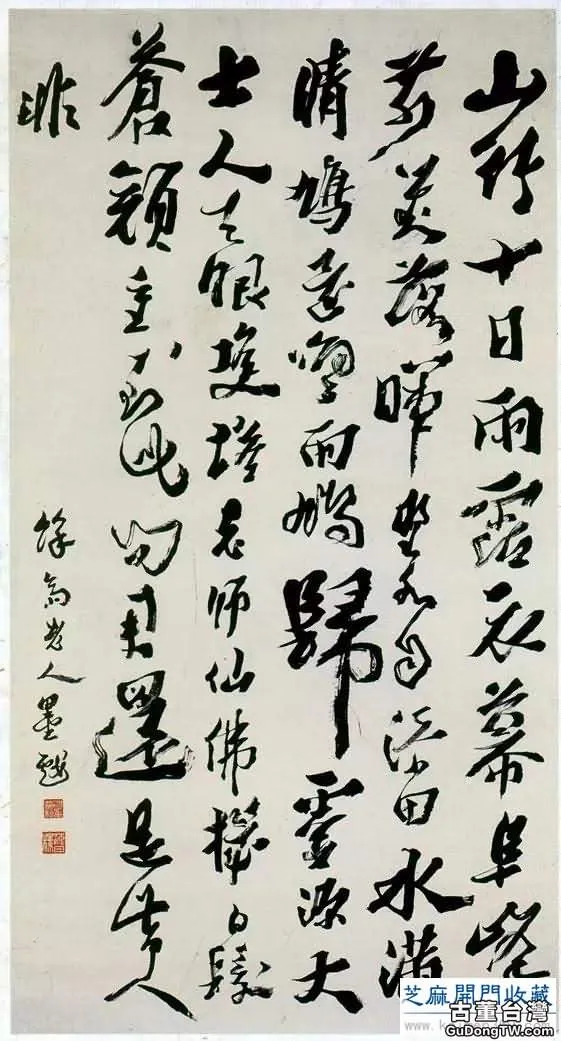

沈曾植《行草黃庭堅七律詩軸》紙本行書 144×74.5cm 嘉興博物館藏

三是1919年以後,沈曾植廣取博收,融匯百家。由帖入碑,熔漢隸、北碑、章草為一爐,參以新發現的西北漢晉簡牘及唐人寫經,碑帖並治,繽紛披離,尤得力於「二爨」,寫字強調變化,抒發胸中之奇,幾忘紙筆,心行而已,體勢飛動樸茂,個性強烈,自成面目。1921年到1922年是沈曾植生命的最後兩年,也是他書法事業的頂峰時期,其書法錯綜變化,純於神行,尤以其「沉鬱雄宕、奇態橫生」的草書著稱,書法風格逐漸厚重生辣,趨於成熟,受到當時書法界的推崇。曾熙謂沈曾植草書風格:「工處在拙,妙處在生,勝人處在不穩」,頗為自負的康有為認為「其行草書,高妙奇變,與顏平原(真卿)、楊少師(凝式)爭道,超佚於蘇(東坡)黃(庭堅)。何況余子」。

按照現代的說法,有為才能有位。沈曾植在清末民初中國書壇上的歷史地位,主要取決於他的書法實踐和書學貢獻。主要有三個方面:

一是求古探幽,精研細雕,形成了新的書法史觀。沈曾植雖然未能像康有為那樣寫出較為系統的書學專論,但他能夠辯證思維,在《海日樓題跋》《寐叟題跋》及給一些友人的信札中多有真知灼見的精闢書論,常發前人未發之論。他自認為書學優於書功,宋代蘇東坡曾自豪地說:「吾雖不善書,曉書莫如我」,此話若用於沈曾植也是非常貼切的,在這方面他要比康有為高明許多。沈曾植為學兼及漢宋,於書學既注重考證及相關的歷史淵源關係,又注重形質與情理的體會,他強調「窮源竟流」,強調用筆,亦注重形質(異體同勢、古今雜形)。他以卓越書家的真本事、真眼光,與古人對話,神遊心馳,想像古人的書寫狀況,發妙論而無隔閡。面對傳統,沈曾植絕不囿於一見,而是上下求索,旁搜遠紹,對碑刻和地下文物表現出極大熱忱,不僅將它們作為書法藝術的研究對象,為碑帖結合的探索提供了新的借鑒,而且還帶動了人們對地下出土資料的發掘、搜集、研究和臨創,促進了民間書法的興起。同時,他對碑刻甚至帖學拓本鑒賞和研究幾近精細,發展了碑學和帖學思想,豐富了書法史學新觀點。1980年,沙孟海先生在《書譜》雜誌上提出「碑跋的寫手與刻手問題」,引起書學界的廣泛討論。對此,清季書家大多未注意及之。包世臣、趙之謙、康有為都未看透北碑背後的刻手因素,但沈曾植法眼獨具,較早地注意到了碑版的刻手問題。如他在《王基碑跋》中提到「刻手精工,遂令使轉筆勢,突然畢露」,在北齊《使持節都督元賢墓誌跋》中認為「刻手太粗」,在北魏《樂安王元緒墓誌跋》中認為「刻工草草」,在隋《楊厲墓誌跋》中認為「書道至此,南北一家矣,惜刻工拙耳」。不僅如此,他對拓本的精確與否也十分關注,如他認為《國學本定武蘭亭》「極圓潤,而未免輕弱。然刻手極精,纖鋒華見」,認為《舊拓定本蘭亭》「刻工亦頗能傳之,殆非天水時代良工不辦山」,認為《式古堂法帖》「模刻不精,逐致略無神采」等等。沈曾植晚年之所以熔碑帖於一爐,與他能敏銳地感覺到碑帖背後的刻手問題有著很大的關係。

沈曾植《行書杜甫秋盡詩扇面》

二是慧眼獨具,碑帖融合,開創了新的時代書風。進入20世紀,碑學逐漸取代了帖學成為書壇的主流,不久就出現一些流弊,或粗痞或草率,並有規則化和程式化的僵化傾向。改流弊,尋出路,實現碑帖結合,又不是簡單的回歸與復辟,必須融進時代與個人的審美觀念,做一番脫胎換骨的變化和發展。篳路藍縷、開啟山林的使命自然落到沈曾植肩上。沈曾植站在歷史發展的角度上,以開放、務實的態度去審視和借鑒前代的書法傳統,揭示北碑南帖的共通之處,視北碑南帖有平等的藝術價值和歷史地位。他主張碑帖結合,不僅坐而論道,更能起而躬行。他一直在努力消解碑、帖之間的對立,彌合之間的差異。這種觀念貫穿於他的大量書論中,如跋北魏《女尚書王僧男》:「北碑至此與南帖合矣。」《敬使君碑跋》:「此碑運鋒結字,劇有與定武《蘭亭》可相證發者。……世無以北集壓南集者,獨可以北刻壓南刻乎?此碑不獨可證《蘭亭》,且可證《黃庭》。」跋《伯遠帖》:「覺於南北合離,極有會處。」

在創作上,沈曾植窮源究流、兼收並蓄,開創了碑帖融合的一代書風。這種書法符合書法藝術發展規律和社會人文精神的變化,具有極強的生命力和影響力。他作為一時書風之始作俑者,領袖群倫,沾溉四方。其所交遊,王國維、張元濟、鄭孝胥、馬一浮、胡樸安等,皆一時碩學,且大多為文人書家;其所友,曾農髯、翁同龢、吳昌碩、李瑞清,皆為書法大家;其所啟者,有鼓吹碑學的康有為;其所教,有滬上王蘧常等四十餘子。在他的倡導下,後來有許多書法家集合在碑帖結合的大旗下,將中國書法藝術推向了一個新階段,對20世紀最後20年的新時期書法影響極大,為書法藝術的發展開闢了一片新天地。

三是勇猛精進,兼收並蓄,開創了草書的新天地。依托於考古新發現,清代對書法傳統追溯與梳理的第三階段——草書傳統的追溯和梳理,草法的復明最終得以在清末民初由沈曾植主要完成。他把草書分為古隸章草、八分章草和今隸(也即楷書)今草三類:《急就》是古隸章草,《月儀》是八分章草,右軍父子則今隸今草也。後來,又在「二王」父子間做出了區分,王獻之是今草,而王羲之「心儀古隸章法」,是「草隸」。這已與阮元、李文田等評價王羲之缺少「隸分遺意」拉開了距離,而對二者差異的分析也更具體和深入,還多次對草書的淵源流變進行過梳理。沈曾植對草書淵源流變的梳理還落實到實踐上,從而使草法在清末民初復明。故有論者云:「自碑學盛行,書家皆究心篆隸,草書鮮有名家者。自公(沈曾植)出而草法復明。」

劉熙載認為,章草和今草最好不要混用。但值得注意的是,明代宋克正是二者混用,創造了自己獨特的風格。沈曾植亦是如此。他的高明之處是借鑒章草、隸書、簡牘、行、草、楷諸體的筆意和筆勢介入其間,以己意貫穿其中而獲得一種新的創造,使通篇繽紛離披,亦古亦今。他在書學上沒有像包世臣那樣鑽牛角尖,而是主張古今融合、南北相濟、以期相生相發的境界。在實踐上,沈曾植大膽改造傳統的筆觸和程式用筆,突破傳統的筆筆中鋒、藏鋒使轉的限制,巧用臥筆中鋒和絞鋒,彰顯毛筆特有的各種基調,方圓結合,將渾厚凝重與凌厲張揚兩種對立的因素有機統一起來。同時沈曾植在入紙深度上也進行了探索,他用臥筆中鋒、絞鋒和偏側鋒交替入紙,擺脫了純中鋒入紙帶來的單調程式,呈現出欲行還澀的艱辛感和百折不饒的執著感。在結體上他進一步誇張,右上角銳角高聳,雄奇高古;橫勢突逸,寬博開張,跌宕起伏,險峻拗峭。在章法上他把疏密、大小、正側、枯濕和濃淡等各種對比因素有機統一起來,迴環艱澀,糾合衝突,內心鬱痛,人生失意之不羈及風骨錚錚立現。沈曾植融匯碑帖之學,博取厚積,復明草法,復興沉寂多年的草書,開拓了草書的發展道路,「開書學新境界」(沙孟海語)。陳振濂說:「沈曾植的成功在於,他不再簡單地以篆隸北碑的外在體勢去模仿清代中期以來的傳統,而是把篆隸北碑中的剛健、雄強、質實的陽剛精神,從原有的書體、筆法形骸中提取出來,傾注到一個完全相異的行草書類型中去,這是從本質上發展了碑學一系列的成果,光大了前賢的有限疆域。也許直到沈曾植成功之時,我們才可說北碑精神呈現出一種全範圍的審美涵義,它不僅僅作為一個風格流派而存在,更作為一種本質精神而存在。風格流派規定了它只能局限於篆隸北碑的自身類型,而本質精神卻可以把它推向在歷史上並不相關的草書。依托於前人碑帖論爭的成果,並借鑒出土的書法新資料,清末民初以後,形成了一個以沈曾植、王世鏜、於右任、章士釗、胡小石、鄭誦先、王蘧常等為代表的以章草為主要創作風格的蔚為大觀的群體,始作俑者便是沈曾植。」沈曾植無疑開啟了草書的新篇章。

沈曾植作為晚清民初碩儒,憑借過人的學識和修養,在書法實踐和書學理論上做出了非凡的成就,開創一代新風,影響波及至今。