作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

林風眠的畫恰如蘇軾的書法,不是想表現自己,超過別人,而只是自己的歡喜隨意所至。它表現的只是一種寂寞,一種獨自欣賞世界之優美壯麗的自足的寂寞,這份孤獨與寂寞正是杜甫的「渚清沙白鳥飛回」的境界。

畫記憶中想畫的東西

1959年的6月,香港中藝公司主辦了一次「上海名家畫展」,其中就有林風眠的作品。香港一位地產巨商買了一幅林風眠沒簽名的畫,托柳和清請林簽名後,得款300元。有了賣畫的錢,林風眠經濟上寬裕了許多,就帶著席素華和水彩畫家李永生,登上久已嚮往的黃山。黃山寫生歸來,《文匯報》又請他寫了一篇《老年欣逢盛世》的文章,發表在9月8日的《文匯報》上。他回憶道:「不久以前,我到黃山去了一次,它把我帶到了國畫中常見的那種高山雲海的境界,氣魄之大,景色之秀是我從未見過的。它那奇異的山峰,古老的青松和縈繞在半山的雲霧依舊,而在山上山下,卻平添了許多現代化的建築,它正在成為一個療養的勝地。我多麼想把這一切都畫下來呀,在短短的十幾天中,我起了七八十張草圖,就像一個貪饞的人遇到了豐盛的佳餚一樣。它給了我多少創作的素材啊!然而誰又知道這是我想了三十年而未能實現的事情啊!」但此時,林風眠並沒畫黃山。以後他又帶著席素華、王澤良、馮葉去了普陀山,島上建築有許多寺院,家家都有佛堂,寺院有畫和塑像,林風眠說:「宗教至少有一個好處,就是可以把藝術傳下來。」

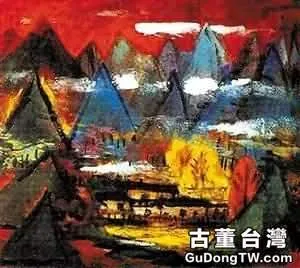

林風眠《黃山》系列風景畫

1960年7月,林風眠參加第三次全國文藝工作者代表大會。同年,中國美術家協會上海分會又推選他為副主席。

1961年春天,林風眠隨上海中國畫院的一批山水畫家走遍洞庭東山二十四灣。同年秋天,中國文聯組織內蒙古參觀團,林風眠是參觀團的成員之一,同行的有葉聖陶、老捨、梁思成、曹禺、謝稚柳、徐平羽,歷時一個月,行程數千里,他們參觀了呼倫貝爾牧區,過摩爾根河,行進在牙克石道上,穿越大興安嶺林海,飽覽了扎蘭屯和莫力湖的塞外風光,也去憑弔了昭君墓。在整個行程中,林風眠和謝稚柳同住在一個房間,兩人在藝術上共同探討互為影響。謝稚柳這個時期的用色起了變化,是受林風眠的影響,林風眠的藝術中又多了幾分傳統,是從謝稚柳那裡得到的借鑒。1963年,林風眠又參加了中國美術家協會上海分會組織的去新安江參觀的活動,同去的有蔡振華、周碧初、丁浩、李詠森。1964年,林風眠又與唐雲、王個簃、朱屺瞻等,同赴江西景德鎮四十餘天,作瓷盤畫、瓷塑多件。在景德鎮時,林風眠的血壓增高,陪同他前往的沈智毅跑遍中藥店才給他買到能降血壓的午時茶。

上黃山,赴內蒙,去東山,游新安江和普陀山,這一系列的活動對林風眠藝術的影響,雖然沒有像其他畫家在作品中起到「立竿見影」的創作效果,但他的功夫卻比一般畫家更深了一層,是在大自然的氣息中吸取營養,真正經過自己的消化與吸收,昇華成一種藝術精神。

沿著林風眠的行蹤和創作軌跡來看,所到之處,他都沒有即興之作,而是事隔多年,所游之處才從回憶中映現到畫面上的。他游黃山,的確有著興奮和激動,還畫了七八十張速寫,但他真正畫黃山是在二十多年之後定居香港的時候。到過林風眠故鄉的人,都會感受到他畫的就是故鄉風景。他自己也說:「我的故鄉的風景,現在想起來,並不是特別美麗,只要是多山有小河的地方,祖國到處都有。我離開家鄉多年了,四十年沒有回去過,但童年的回憶,仍如在眼前,像一幅一幅的畫,不時在腦海中顯現出來,十分清楚,雖隔多年,竟如昨日。」他在西湖教書,居住多年,每天都要在湖邊走來走去,但他在杭州期間沒有畫一幅西湖的畫。他畫西湖是在定居上海之後的事了。他曾撰文介紹畫《雙鶩》的過程,說:「多年前,我住在杭州西湖,有一個時期老是發風疹病,醫生和家人要我天天出去散步。我就天天午後一個人到蘇堤上來回走一次,當時正是秋季,走來走去,走了三四個月,飽覽了西湖景色,在夕照的湖面上,南北山峰的倒影,因時間的不同,風晴雨霧的變化,它的美麗,對我來說,是看不完的。有時在平靜的湖面上一群山鳥低低地飛過水面的蘆葦,深入在我的腦海裡,但我當時並沒有想畫它。解放後我住在上海,偶然想起杜甫的一句詩:『渚清沙白鳥飛回』,但詩的景象則是我在內地旅行時看見渚清沙白的景象而聯想到這句詩的,因此我開始作這類畫。畫起來有時像在湖上,有時像在平坦的江上,後來發展到各種不同的背景而表達不同的意境。」

紙本水墨《六隻鷺》,1964年

1963年,林風眠在與傅雷的談話中,再一次強調他的畫是從回憶中來的,他說:「我出生在一個風景異常美麗的山區鄉村裡。小時候,有一種習慣,常去湍急溪流旁、山谷裡、樹林中漫步、玩耍,大自然賜予我的這種美好的記憶,深深地鐫刻在我的心靈深處。現在我已年逾花甲,也有四十來年沒有機會回家鄉了,但我常憶及家鄉的樹、家鄉的岩石,以及鋪砌在小溪底下的圓滑的鵝卵石,空中飄浮的雲,植物的氣息,流水的絮語,這一切對我來說,直到今天還栩栩如生。這些回憶,儘管時隔半個多世紀了,但仍不斷地在我腦海裡喚起新的模樣和新的形象。我在杭州西湖邊過了十年,然而在那些年裡,竟一次也沒有畫過西湖。但在離開西湖之後,西湖的各種面貌卻自然而然地突然出現在我的筆下。抗日戰爭期間,我跑遍了華西南,對我來說,這些回憶也都成了創作的題材。也許我正是那種從記憶中吸取靈感的畫家。」

這正是寫實的藝術和表現的藝術的區別之所在。寫實藝術是對景宣科,是一種模仿,談不上有多少天才的、靈感的創造。表現派的藝術,是通過符號來表現自己的心靈,是一種靈感的、天才的創作。林風眠雖然在藝術形式語言上擺脫了中國文人畫,但他的思維方法及藝術的追求,仍然生根在中國文人畫的土壤中。

在這幾年的時間裡,林風眠為什麼反反覆覆地談自己創作的體會?應該是有針對性的,當時的美術思潮「求真」占主要地位,每幅都要求畫得像照片一樣逼真,畫家不能在紙上畫出想畫的東西,這樣就會把中國繪畫引向一個歧途。而林風眠作畫只是在紙上畫出自己想畫的東西,和對景寫生的畫法不同,他在《抒情、傳神及其他》一文中說:「我很少對著自然進行創作,只有在我的學習中,收集材料中,對自然作如實的描寫,去研究自然,理解自然。創作時,我就憑收集的材料,憑記憶和技術經驗去作畫。」所以說通過對自然的感受和記錄,他將色墨有機地融合在一起,解決了中國畫與西畫在材料上的差異。林風眠找到了一種屬於他自己的繪畫語言,找出了一種與新時代相一致的語言,畫的既不是西畫,也不是中國畫,作出了開天闢地的創舉。

1961年,《上海花鳥畫展》在北京舉行,林風眠展出了《秋鷺》、《黑雞》等作品。唐雲在《畫人民喜愛的花鳥畫》中介紹了林風眠的這兩幅作品,並說:「中國畫的開派畫家,都是致力於改革和創新的畫家,林風眠就屬於這樣的開派畫家。」

《秋鷺》

《上海花鳥畫展》在北京展出期間,唐雲與米谷相遇。米谷說:「我愛林風眠的畫。」

唐雲說:「你就以此為題寫篇文章吧。」

過了幾天,米谷果然寫了《我愛林風眠的畫》,熱情讚揚林風眠的畫「像一杯杯醇香的葡萄酒」,「像藝術萬寶箱中的一顆碧玉,也像百花園中的一朵奇花」,叫人「陶醉於更好的藝術享受與想像中」。

唐雲讀了米谷的文章,他感到這不是作者一個人的聲音,而是許多人的聲音。如果能讓更多的人瞭解林風眠不是更好嗎?

這樣,在1962年,「林風眠畫展」就在上海舉行了。在展出期間,上海美術界舉行了一個座談會。林風眠在會上介紹了自己的創作經驗及畫風形成的過程:「少年時代受祖父石刻影響,臨摹《芥子園畫譜》和西洋畫片——這是初步接觸美術、愛上美術的啟蒙時期;勤工儉學到了法國,受到寫實派、印象派等的影響,同時又對中國美術的傳統發生濃厚興趣——這是藝術創作上彷徨、矛盾和探索的時期;回國以後,融合中西,博采眾長,力求創造自己的面貌——這是形成繪畫風格的時期。」

上海美術館館長陳秋草為「林風眠畫展」寫了評論,《詩境·夢境·畫意——林風眠畫展讀畫漫記》,說:「我愛林風眠的畫品,是愛他的造型雋美,想像豐富,色彩變化,格調清新,富有裝飾和感染力,既有時代面貌,又創新格。」

不但藝術走向高峰,林風眠的心胸也因站在高峰之上看世界,非常寬廣。他諄諄教導學生說:「將西方的藝術高峰和東方藝術的高峰揉合在一起,才能摘下藝術的桂冠,登上世界藝術之巔。」他又說:「藝術家如登山運動員一樣,攀登藝術高峰,不僅需要你付出艱辛的勞動,而且還要你作『人梯』,扶育後輩,讓後輩踏著自己的肩膀去攀登那更上一層的藝術高峰。」

林風眠自畫像

林風眠這一時期的藝術,除了前面介紹的以戲劇人物入畫外,就以他的彩墨畫而論,也由前期的靈動飄逸,漸漸地轉向沉靜與清寂。這種情調,即使在他筆下的濃艷熱烈的秋色與和煦明媚的春光也是如此。此時的林風眠在熱烈之中把孤寂的一面也表現了出來,他的孤獨寂寞感不是空虛無著,也不是佛家所說空茫境界,使人感到他並非有意,而是無意中情感的流露,是發自靈魂,是與他的性格性情和與世無爭的意識層面相對應的。林風眠的畫恰如蘇軾的書法,不是想表現自己,超過別人,而只是自己的歡喜隨意所至。它表現的只是一種寂寞,一種獨自欣賞世界之優美壯麗的自足的寂寞,並不荒誕,並不表現為痛苦和扭曲。

林風眠的孤獨與寂寞正是杜甫的「渚清沙白鳥飛回」的境界。我們理解林風眠的藝術不需要再加任何東西了。林風眠在青年時代就提出「遠功利」、「精觀察」、「善感受」的藝術口號,而且終身奉行不渝,所以他對政治的疏遠主要還不是出於對某種政治的態度,而是出於他對藝術本質和功能的看法,以及對藝術創造本體的癡情,有著永恆普遍性的審美價值。在革命潮流起伏動盪之中,特別是在20世紀50年代和60年代,把藝術作為階級鬥爭工具的環境裡,他依然執著於斯,置身於大潮流和時尚之外,即使他自己不感到孤獨,在別人的眼裡他也是孤獨的。

因此,1964年,《美術》雜誌上發表了《為什麼陶醉?——對「我愛林風眠的畫」一文的意見》。在「編輯部的按語」中寫道:「本刊1961年第五期發表的《我愛林風眠的畫》一文是錯誤的。這篇文章的發表,我們有責任。文章發表後,曾經引起讀者的不滿和指責,我們沒有及時組織討論,也是不對的。現在將石崇明同志的來稿先在本刊發表,我們認為這篇文章的基本看法是正確的。」文章認為米谷欣賞林風眠的畫是「古代頹廢詩人最歡喜吟詠的(前途茫茫,何處是歸宿)情景」,「是那種淒涼帶有傷感色彩的情景」,「表現了孤寂荒涼的情調」,「和社會主義時代人民群眾的情感意趣是格格不入的」,「是很不健康的」,宣揚林風眠這類作品「是錯誤的」。文章批評米谷宣揚了「錯誤的」、「不健康」的美術作品,實際就是對林風眠的批判。

樹欲靜而風不止,林風眠也正好應著了這話。

雖然如此,在文化大革命之前,林風眠的生活是安定而平靜的,慕名前來學畫的人還不少,其中多是女青年。對來學畫的人,他並不馬上收下,把他們介紹給陳盛鋒先學素描,臨摹幾幅齊白石畫的小鴨、青蛙,文同的墨竹,張石園畫的山水。畫的方法也特別,先用鉛筆描下輪廓,再復上宣紙多次試筆墨,然後挑選畫得好的留下,貼在一張白紙上,作為學生的成果,帶回去慢慢欣賞,經常告訴學生「再畫、再畫麼!」他教油畫也是用較大的筆,有了學院派油畫基礎的學生剛到他那裡學畫不習慣,他會說:「換大號筆,再畫!」實在不行的,他會動手幫助修改。有時幾個學生聚在一起,他會確定一個主題,或一瓶花、或一個正在轉動的電扇,要大家即興寫生,用粉筆、鉛筆、毛筆都可以。二十幾分鐘交卷,他會一一評改。有時,林風眠自己也參加寫生。他除了教學生畫畫外,較多的是教他們收集資料,將所見的書報畫冊上有參考價值的圖案照片等剪下歸類粘貼。林風眠自己就有厚厚的剪貼本。

山雨欲來:畫筆束之高閣

1965年11月的一天,潘其鎏急匆匆來到南昌路林風眠的住處,從衣袋裡掏出一張已經發皺並有些破損的《文匯報》,往林風眠的畫案上一放,說:「林先生,事情不妙。」

潘其鎏把報紙攤開,林風眠一看,11月10日的《文匯報》上刊載著姚文元的文章《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》。林風眠看了前面幾段,就說:「這個人的文章就像畫人物一樣,先畫眼睛定位,整幅畫還在後面呢。」

林風眠在南昌路過的生活雖然近似隱居,可他並沒有躲進小樓成一統,管他春夏與秋冬,他對政治形勢也很關心。平時他雖不大讀評論文章,但在1957年反右派時,姚文元寫過《錄以備考》,當時林風眠沒讀過,後來才知道這篇文章的份量。姚文元的另一篇評論德彪西的文章,也給他留下印象,他認為姚文元根本不懂音樂,沒有資格談德彪西。林風眠深諳西方音樂,德彪西音樂中的現代意識和風格,能啟發繪畫靈感,早在留學法國和在德國漫遊時,他就喜歡上德彪西的音樂,有一次,林風眠和傅雷相遇,談到姚文元的那篇文章,傅雷說:「姚文元不懂裝懂,以勢壓人,狗屁不通。」林風眠知道傅雷是口快心直的人,1957年就是這樣吃了虧,就勸傅雷:「言多必失。」但他們沒有忘記,為了德彪西,姚文元的文章一出,在報紙和音樂雜誌上也是熱鬧了一陣的。這時,林風眠又想到老朋友傅雷,擔心他又要仗義執言,就打電話給他:「文章看了,你要保重啊。」傅雷說:「林先生,你自己保重,這次我恐怕又是在劫難逃啊!」

如今報紙上又發表了姚文元的《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》,就不能不引起注意了。因此林風眠關照潘其鎏要管好自己的嘴巴,不要又到處亂說。潘其鎏是一位對政治極為敏感的人,加上那張能說會道的嘴巴,幾乎沒有一個運動是能逃得過的。十幾年後,1978年,林風眠到了香港,在給袁湘文的信中還關切地寫道:「希望其鎏好好工作,現實些。其實他是現實的。我常常想他缺少的是什麼?他老是碰上釘子,倒霉了這麼久。湘文,你看是什麼緣故,希望他吸取一切失敗的教訓……不要以為上帝虧待了你,走什麼路,如何走,還要自己決定的,但願他好好思考……」

生活的磨難,使林風眠在政治上極為謹慎。所以他這時特別關照潘其鎏不是沒道理的。歷史已經證明,姚文元的文章實際是「文化大革命」的序幕。

姚文元要批判《海瑞罷官》,儘管林風眠不知道此中的內情,心情還是緊張的。儘管自己並不喜歡這齣戲,但畢竟是看過的,如果傳出去會有什麼樣的結果?平時不大看報的林風眠,這時訂了一份《文匯報》,有時還叫席素華或潘其鎏把報紙買回來看。

從報紙發表的文章來看,把《海瑞罷官》和彭德懷的「翻案」聯繫在一起,林風眠感到事情越鬧越大。他不懂一齣戲為什麼會鬧出這樣多的事情來。這使他想到去年《美術》上發表的《為什麼陶醉》的文章,批評他的作品中的「那種荒涼冷落的情調和社會主義時代人民群眾的情感意趣是格格不入的」,自己又看過京戲《海瑞罷官》,會不會把這兩件事情聯繫在一起,羅織成一種罪名。想當年,自己就是怕挨批評才自動辭職來上海隱居,想不到米谷的一篇《我愛林風眠》的文章,到1964年還引起一場風波,越想心中越有些害怕,他總感到這場火會燒到自己身上來。

繪畫藝術家對氣候景物的變化是非常敏感的。特別是像林風眠這樣的色彩畫家,感覺就更加豐富了。這時,他畫了一幅《南天門》,畫面上畫了曹福和曹玉姐的形象,把曹福畫成縮頸、聳肩、衣領高提,面目冷淡無表情的鬼魂形象,表現了悲劇性。以後到了香港,又重複畫這個戲曲人物,比此時的作品又多有誇張,仍然沒有離開其悲劇性質。畫完了這些人物畫,林風眠就收起畫筆,告訴他的學生蘇天賜、潘其鎏及席素華等,不能再畫了,待這個批判運動結束之後再重新提筆。

戲曲人物畫作《南天門》

正如林風眠預感的那樣,他在平靜中等待的嚴酷時刻終於到來了。

巴金的家被抄了。抄家的紅衛兵用銅頭皮帶抽打他的夫人蕭珊,並把她同巴金一起關在馬桶間裡。

傅雷的家被抄了,家中的書籍唱片連同林風眠的畫被一抄而光。

沈尹默的家被抄了,他書寫的詩詞、字畫,收藏的古今作品、古帖古書,全部運走燒燬了。

謝稚柳的家也被抄了。書畫、鏡框、書櫥被搬走,連陽台上的花盆都翻得底朝天。

這時的林風眠呢?正在家中燒畫。筆者採訪袁湘文時,她回憶說:在潘其鎏的幫助下,把積累了幾十年的作品攤放在屋子裡,把畫撕碎,塞在冬天取火的爐子裡燒。但是燒得紙灰飛揚,煙囪裡濃煙滾滾,雖然關緊門窗,那股紙被燒焦的味道仍然散溢在空氣中,兩個人的面孔被煙熏得像炭猴似的。他們感到這樣燒下去不行,會被人發現,又把畫撕碎,泡成紙漿,從馬桶裡衝下去。藝術成就越高、色彩越漂亮、構圖越新的畫,燒得就越徹底。有時潘其鎏不捨得燒,就央求說:「林先生,這張留下來吧。」林風眠說:「留它幹什麼,那是罪證,被紅衛兵發現還得了。」

林風眠到香港安定下來之後,資助潘其鎏6萬美元使之去了美國。潘其鎏在美國定居後寫的回憶林風眠的文章中,也談到幫助林風眠毀畫的事情。1966年8月16日,林風眠在潘其鎏的協助下處理自己的作品。他們先是把畫放在天花板與房頂的夾層中,折騰了一夜,但林風眠仍然感到不安全,擔心這樣做會罪上加罪。林風眠自己又從天花板的夾層中把畫取了下來,把許多彩艷的人物造型,用剪刀剪成一片片,一段段。這樣還是處理不完,林風眠在無可奈何中,命潘其鎏將兩千多幅精心之作,浸入浴缸中,溶成紙漿,再倒進馬桶中從下水道沖走,直到下水道也阻塞了。潘其鎏在文章中寫道:「那一夜,他似哭又像笑,對我苦笑著說『我總算畫過了!』在我再三懇求下,保留了一批力作秘密保存。」據潘其鎏說這批「秘密保存」的畫,有一批由他帶到美國去了。

對林風眠燒畫的情景,馮葉這樣回憶,「文革」之初,她的父親馮紀忠被當作「反動學術權威」在學校批鬥,她就躲在林風眠家中,她說:在抄家前的兩三個星期中,義父就開始了大規模毀畫行動,先是撕去幾張,投進壁爐中燒。但當時是夏天,周圍都有人監視,煙囪冒煙可不是好玩的。所以義父就改為將畫都浸在浴缸之中,慢慢地做成紙漿,他多次說過:「我不要連累任何人,我不要留下任何一張可以作為證據的作品,我要親手毀了它,我還會再畫。」……後來發現,樓下花園中有一個陌生的女人在監視,義父看情形不對,翻出了最後一批,他一直捨不得毀的傑作,沉進了浴缸。義父低著頭,一言不發地做著紙漿,他是那樣冷靜,那樣堅毅,又是那樣決絕,一反平時見慣的和藹可親。那種陰沉氣氛的印象,直到今天仍是揮之不去。

筆者在採訪王澤良、柳和清時,他們又是一種說法:

王澤良說:社會上傳說林伯伯在文革中燒畫的事,於情理上是說不通的。抄家一開始,林伯伯就和我媽媽商量如何處理那些畫,留在他手中的都是精品,他當然不捨得毀掉。放在我媽媽家也不行,她的家也幾次被抄。我大姨媽還對媽媽說:「不能為林風眠藏畫,政治生命比什麼都重啊!」後來要我把一批畫帶到學校去,那時我是華東師範大學學生,宿舍裡有獨用的書桌,比較安全。一個週日晚上,我返校時,捲了一大包林的畫,有「黑山黑水」,裸女等,其中有林最在意的一張《大理花》,曾開畫展,得過獎,其印刷品還在林的北屋裡掛過一段時間。我臨走時,林還很傷感地說:「實在不行就毀了吧,不要害了你們。」誰知這一放就是六年,直到林從看守所出來。當他知道這批畫安全,很是高興。那時正好我在籌辦婚事,他就將《大理花》送給我作為賀禮和獎勵。還托柳和清先生在成都飯店為我訂了兩桌婚宴酒席。當時定酒席是很困難的事。

《大理花》

柳和清說:文化大革命之初,不斷傳來文藝界的朋友被抄家的消息,一天晚上,林先生心事重重地對我說:「我曾經畫有幾幅裸體女模特畫像,另有一些習作,都不曾發表過,主要是作教學使用的範本,用筆比較大膽,頗有些紀念意義。但這些作品一旦被紅衛兵拿到,就會是一樁大大的罪證。」為此他憂心忡忡,銷毀它們吧,卻又十分不捨得。左思右想,最終我出資將這批畫買下來。但我家也被抄,不敢放在家中,在我家工作幾十年的老阿姨說由她送到她妹妹家去藏起來。剛剛打好包,紅衛兵就衝了進來,再次抄家。紅衛兵批評老阿姨不能為資本家服務,要離開這裡。老阿姨很機智,提起那包畫對紅衛兵說:「好,你給我工資,管我飯吃,我跟你走!」紅衛兵被老阿姨嚇住了,最後這批畫安全轉移,現在這些畫仍在我手裡。

他們所說林風眠處理自己的畫作的情況,應該說都是存在的,因為都是他們親自的經歷。

林風眠的畫還沒有處理完,9月2日,由公安局便衣警察帶領一群農村技校紅衛兵來查抄林風眠的家,經過反覆查抄,連天花板上的空間夾層也沒放過。地板也被踩穿了幾個洞,抄走了家庭生活照片,因為照片有外國人太太、女婿,以及兩萬多元現金,還有酒瓶、罐頭等。所好抄家者目的並不在他的畫,抄走時把所有的畫裝進樟木箱內,貼上雙重封條,還加上鎖,在房門上貼上「打倒反動學術權威」、「打倒裡通外國的特務」,顯然,紅衛兵注意的只是「特務」證據,並沒有把他當作「反動」畫家,所以那批畫得以保存下來。

林風眠對畫的處理,是文化大革命中很有典型意義的個案,按照人們對文化大革命中發生事件的判斷思維,林風眠的處境無非是三種可能:畫在人亡;人畫俱亡;畫亡人在。

林風眠雖然視繪畫如生命,但他不是那種慷慨悲歌之人,他不會因為保護畫而犧牲自己。但是,他也不願意讓自己的繪畫藝術遭到毀滅。他常說:留得青山在,不怕沒柴燒。只要畫家還活著,那就會繼續畫出新的畫來。但他對自己的藝術創作的成果又不是一個輕易就捨棄的人,他會千方百計地把畫保護起來。林風眠在文革中處理畫作的事雖然有些撲朔迷離,但王澤良、柳和清幫助他把畫轉移還是清晰的。

他採用了平衡的方法,既保住了一批畫,又保住了自己的生命。