作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

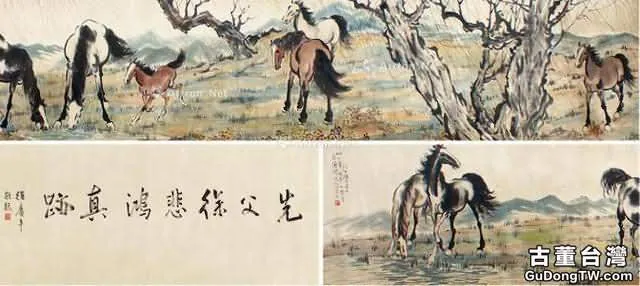

《八駿圖》是徐悲鴻最著名的作品之一,以周穆王的八匹駿馬做為題材。畫中,八匹馬形態各異,飄逸靈動,生動形象,是一部不可多得的珍品。

《八駿圖》是徐悲鴻享譽畫壇的代表作,雖然關於八駿題材的畫作在徐悲鴻之前早已有之,但徐悲鴻的《八駿圖》以作者精湛的繪畫技巧,特定的歷史背景,特殊的思想意義向我們展示出不一樣的八駿形象,獨具美學價值。本文從徐悲鴻《八駿圖》的繪畫技巧、塑造形象的形態、力量以及傳遞的思想之美來闡述其美學價值。

《八駿圖》是從六朝起就很流行的一幅畫。畫的是周穆王游崑崙山時為之駕車的八匹良馬。有關八駿的名目,各書記載不同。晉王嘉《拾遺記》中記載:「八駿之名,一曰絕地,二曰翻羽,三曰奔霄,四曰越影,五曰逾暉,六曰超光,七曰騰霧,八曰挾翼」;《穆天子傳》中記載為:驊騮、騄耳、赤驥、白羲、渠黃、逾輪、盜驪、山子[1]

(柳宗元的《觀八駿圖說》即採用這種說法)。到柳宗元時代,有許多著名的作家、詩人忽然寫作了不少有關《八駿圖》的詩文。著名的就有白居易《新樂府》中的《八駿圖》、元稹的五言古詩《八駿圖》、李觀的《周穆王八駿圖序》等等。這一文學現象可能與唐德宗的望雲騅馬有關

十字繡(鄧長秀)。元興元年三月,因李懷光叛亂,唐德宗臨幸梁州,七月反京。關於這件事,元稹在《望雲騅馬》歌序中說道:「德宗皇帝以八馬幸蜀,七馬道斃,唯望雲騅來往不頓,貞元中老死天廄。」李肇《國史補》也談到了這件事,他說望雲騅:「後老死飛龍廄,貴戚多塗寫之。」看來,當時對於「八駿」的推崇,藉著德宗的愛驥,達到了一個新的高潮。

徐悲鴻:

徐悲鴻是中國近代著名畫家,享有「中國近代繪畫之父」的美譽。對馬這一形象的深入細緻研究成就了其在畫壇以奔馬為題材畫作的地位。《八駿圖》是徐悲鴻畫馬作品中極具代表性的一幅,不僅將奔馬這一形象通過精湛的畫技表現得淋漓盡致,而且將其技巧與情感融為一體。

在中國現代繪畫史上,徐悲鴻的馬獨步畫壇,無人能與之相頡頏。《八駿圖》是徐悲鴻最著名的作品之一,以周穆王八駿為題材,八匹馬形態各異,飄逸靈動,在繪畫技法上,是極為成功的中西融合的產物。暈染全部按照馬的形體結構而施加,墨色濃淡有致,既表現了馬的形體,又不影響墨色的韻味。為不可多得的珍品。潑墨寫意或兼工帶寫,塑造了千姿百態、倜儻灑脫的馬,或奔騰跳躍、或回首長嘶,或騰空而起、四蹄生煙……。他畫的馬既有西方繪畫中的造型,又有中國傳統繪畫中的寫意,融中西繪畫之長於一爐,筆墨酣暢,形神俱足。它那剛勁矯健,剽悍的駿馬,給人以自由和力量的象徵,鼓舞人們積極向上。

要評論國畫裡的畫馬圖,可以這樣說,徐悲鴻先生是永遠也繞不開的一個人了,其就是以畫馬而著稱於世,不論是工筆還是寫意,不論是潑墨還是彩繪,其筆下的馬,或奔或躍,或長嘶或低鳴,千姿百態,卓然不群。而也正是因為徐悲鴻,其將中國傳統國畫創造引向國際,一幅幅令人驚艷的奔馬圖,讓全世界都看到了中國畫的美麗之處,從此,以中國畫為代表的東方美學藝術得以與西洋畫並肩而屹立於世界畫壇。

中國傳統繪畫藝術中,水墨渲染是繪畫技巧中的主要表現手段,而中國畫通過水墨渲染寫意的作品成為獨步畫壇的代表。從首先提出「以形寫神」主張的顧愷之,到「骨法用筆」的謝赫,再到「追求意境,緣物寄情」的繪畫主張,無不體現出國畫對於表現繪畫者心理及其表達意境的重要性。由此可見,中國傳統繪畫中的水墨渲染技巧也具有西方繪畫所無可比擬的美學價值。徐悲鴻的《八駿圖》用中國傳統的繪畫技巧——水墨渲染為主要表現手段,兼具工筆和寫意的雙重技巧,尤其是國畫寫意風格的運用,以形寫神、以神寫意,將馬的形態通過水墨渲染表現的活靈活現,躍然於紙上,其將濃墨運用在馬的頭、頸、腿等具有極大轉折的部位,並用干筆將鬃尾掃出,使得整幅畫作濃淡乾濕過度自然,如同渾然天成,線條的勾勒也使得奔跑之中的駿馬突顯剛勁有力之雄姿。通過中國傳統繪畫技巧的運用,將八馬齊奔的意境展現在觀者眼前,從徐悲鴻《八駿圖》國畫寫意風格的體現,也能夠窺探出國畫傳統技巧之美。