作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

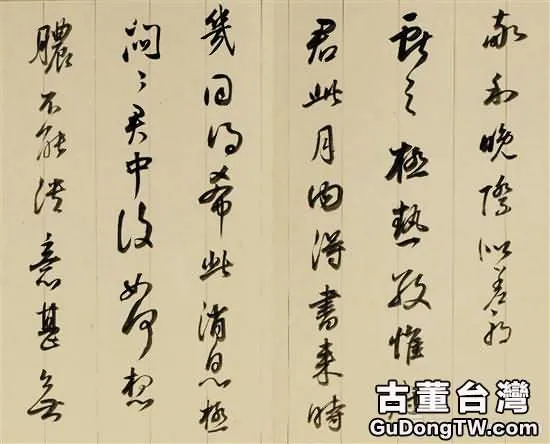

明 董其昌 行書臨閣帖冊(八開)局部

25.2×29.6cm 1635年 紙本 上海博物館藏

編者按:眾所周知,在中國美術史上,董其昌的藝術實踐和畫學思想堪稱高峰,影響廣泛而深遠,無論是書畫鑒賞、畫史撰寫,還是創作實踐,都是文人畫史上無論如何都繞不開的人物。他把中國繪畫尤其是文人畫的秘密(學習方法)說清楚了,又把個人修養和書畫實踐聯繫在一起,借此機會,我們從上海博物館藏董其昌《行書臨閣帖冊》來解讀他的書法藝術。

中國歷史上,明季後期的董其昌,以其書法、繪畫和賞鑒諸領域的絕高造詣,在藝術上樹立起一面眾望所歸的大旗。他的影響不僅在當時,甚至其身後四百年間,一直延綿不斷。

董其昌(1555-1636),字玄宰,號思白、思翁,別署香光居士,時松江府上海人。萬曆十七年(1589)進士,官至禮部尚書,謚文敏。

董其昌的書法素以風神蕭散、疏宕秀逸稱勝。在學習方法上,則是歸屬於承繼帖學一脈的。董氏在其《畫禪室自論》中說道:“吾學書在十七歲時,初師顏平原《多寶塔》,又改學虞永興,以為唐書不如晉魏,遂仿《黃庭經》及鍾元常《宣示表》、《力命表》、《還示帖》、《丙捨帖》,凡三年,自謂逼古,不復以文徵仲、祝希哲置之眼角。乃於書家之神理,實未有入處,徒守格轍耳。比游嘉興,得盡觀項子京家藏真跡。又見右軍《官奴帖》於金陵,方悟從前妄自標許,自此漸有小得。”

以上董其昌自述中,人們大體可以獲知他的學書取徑。另外,從大量的創作於各個時期的董氏存世之作的表現風格來看,也正吻合了他的上述這段表述。

董氏文中所言顏平原,即唐代大書家顏真卿,他的楷書之作,向以“點如墜石、畫如夏雲、鉤如屈金、戈如發弩”(《墨池篇》)著稱於世。而此類書體中,如《顏家廟碑》、《麻姑仙壇記》和《顏勤禮碑》等,無不端莊宏偉、豐腴飽滿和寬綽大方,唯《多寶塔碑》多顯平庸遜於他碑。將“魯公書最窘束,而世人最喜”(《蒼潤軒碑跋》)的《多寶塔碑》作為學書的最初範本,一來說明董氏當初無知無能於書法,故將“世人最喜”的字體納為臨摹對象。然所謂“世人最喜”,無非言其習常用筆的橫平豎直和間架結構的通俗易懂不失矩度罷了,而彼時參加松江府會考,學問雖佳然“以余書拙置第二”(《畫禪室隨筆·評法書》)的董其昌,在書法上自然難能分辨出道中高低優劣,因而,在這種狀況下“奮發臨池”(同上),想來是多有盲目的。

文中又所謂“改學虞永興,以為唐書不如晉魏”,當然是指董其昌十八歲從師“深於二王(即王羲之王獻之父子)”的莫如(1508-1588)以後。虞永興,即是“初唐四大家”之一的虞世南,李後主評說他的書法是“得右軍美韻”,可謂稱讚之至。然而,隨著視野的不斷開闊和書寫工力的漸進,尤其當他在江南大藏家項子京家得睹歷代真跡和王羲之法帖之後,眼目為之一亮,方“始知從前苦心徒費歲月”(《容台別卷·墨蠶軒說),由是,董其昌愈體會於書法一道取法乎上的真理。

上海博物館所藏董其昌《行書臨閣帖冊》,即是董氏所臨王獻之法書之作,其中闡發對《閣帖》之見解非但難得,讀來亦令人平生興味。

董其昌《行書臨閣帖冊》紙本,縱25.2厘米,橫29.6厘米,經摺裝,總八開。此冊曾入藏清內府,著錄於《石渠寶笈》卷十。

是冊年款乙亥嘉平歲尾即1635年,為董其昌去世前一年所作書。內有董氏臨王大令(即王獻之)《鬱鬱帖》、《鄱陽帖》、《散情帖》、《極熱帖》、《冠軍帖》等五篇,皆見刻於《淳化閣帖》之中。此中除《鬱鬱帖》分刻於《淳化閣帖》第九卷外,其餘四帖則歸刻於第十卷。

與上述四帖不同的是,臨書於此冊冊首的《鬱鬱帖》,為來自董其昌同籍友人李緒巖所藏的唐代臨本。董氏自題道:“……出王大令筆見示,聞之三十餘年矣。絹素是唐物,有宣和政和小璽,必虞、褚所臨,虛和蕭散無怒強氣,信書苑之寶也!”虞世南、褚遂良之輩,一直是董其昌傾心不已的書壇人物,難怪董氏會如此鍾情地心摹手追,並“解帆訪之”了。此篇雖言臨摹,然神完氣足多呈己意,可見此時董其昌已至人書俱老之境。

冊中董氏所臨王獻之另外四帖,觀其出處,與上述《鬱鬱帖》略顯不同。此中根據,則是從董其昌自己所見的“《閣帖》第九第十卷皆大令真跡摹刻”(見本《閣帖冊》)、並與往日“都下得宋搨,搨法墨法俱無毫髮遺恨”(同上)的刻帖佳本而來。在他自得於“隨意臨仿,在有意無意之間”(同上)的同時,直白地流露出自己老來“大省應酬,幾於焚硯,若禁書既久,恐忘所能”(同上)的無奈之情。

在書法創作上,中年前後的董其昌已是“不復以文徵仲、祝希哲置之眼角”,他甚至對一代宗師趙孟頫也大不以為然——“自元人,後無能知趙吳興受病處者,自余始,發其膏盲在手法不變耳。”(董其昌《容台別集》)又說“古人作書,必不作正局。蓋以奇為正,此趙吳興所以不入晉、唐也。”(同上)但是,董其昌對“宋四家”之一的米芾,卻始終頂禮膜拜,並屢屢說自己“學書運筆得米元章髓”(同上),連《明史》所載,也說董其昌是“始以米芾為宗,後自成一家”。從董氏書法的運筆、結體看,人們的確讀到不少米海岳作品的書風韻味,然而,董氏獨有的滿紙清雅古淡之氣,歸根結底卻又是董其昌鮮明的藝術個性所決定的。

儘管董其昌一生浸淫於以二王風格為主流的文人書法之中,然而,對於帖學一門,董其昌卻一向有著自己的獨立見解。他曾經說過:“《閣帖》贗蟄居半,自宋時已採集多舛。黃長睿論之詳矣,然長睿並非專門書家……,凡古人真跡,必以態勝。”(董其昌《容台別集》)並說:“書家好觀《閣帖》,此正是病,蓋王著輩決不識晉唐人筆意,專得其形,故多正局。字須奇宕瀟灑,時出新致,不主故常。此趙吳興所未嘗夢見者,唯米癡能會其趣耳。”(同上)從以上論述中,說明董氏對《閣帖》的看法顯而易見。他認為《閣帖》刻本因著王著之故,而變得只留其形未究筆法的字型皮相而已,這與董其昌心目中的筆法、墨法和書法之道相去何遠!也正因為此,他才提出不少書家因不辨謬誤、一味依賴《閣帖》而必害書奴之病的忠告——“唐人書無不出於‘二王’,但能脫去臨仿之跡,故稱名家。‘世人但學《蘭亭》面,誰得其皮與其骨。’凡臨書者不可不知其語。”(董其昌《畫禪室隨筆》)

然而,世間萬象往往不是一成不變的,尤其是隨著作者自身創作不斷深入和由此生發的藝術感悟不斷昇華時。譬如說,晚年董其昌在對待趙孟頫書作的看法上,幾乎就有了根本的改變:“余素不學趙書,以其結構微有習氣。至於用筆用墨,文敏所謂‘千古不易’者,不如是,何以名喧宇宙!前人正自不可輕議。”(董其昌《容台別集》)這種狀況或可比擬於董其昌對於《閣帖》的看法。中年以後的董其昌,在書法創作上已經形成其獨立風格,其藝術觀念更見成熟,換言之,對於《閣帖》之學的孰優孰劣,董氏自然是瞭然於胸的,不然的話,便不易解釋晚年董其昌,為何仍孜孜不倦地臨習《閣帖》這一現象了。難怪董氏會在《臨帖冊》中,要藉著宋人跋鍾太傅《戎輅表》“鍾王之書,雖以千金求觀一字不可得”這樣的話,來發出“書學至後代,日難一日有因耳”的無比感慨了。此外,從董其昌中年時曾主事勾勒上石和刻制《戲鴻堂法帖》這一史實看,也正說明他對“二王”法書和歷代名跡的重視程度。

在論及王羲之、王獻之父子的不同書法風貌時,現代大書家沈尹默先生在其有名的《二王法書管窺》中就有過精闢的描述:“……大王(指王羲之)是內擫,小王(指王獻之)則是外拓。試觀大王之書,剛健中正,流美而靜。小王之書,剛用柔顯,華因實增。……內擫是骨(骨氣)勝之書,外拓是筋(筋力)勝之書,凡此都是指點畫而言。”沈先生的這段話,分明是從書寫技巧的角度,來闡述大、小“二王”的書風特點的。歷史上,唐太宗李世民憑著其帝王權威和一己之見,曾過分地揚父抑子,恰恰說明了這位封建帝王在藝術上的近乎簡單。自然是,有關書法用筆的“內擫”和“外拓”,如果沒有切身的書寫實踐,那是很難區別出此中的不同的。在此,董其昌之所以如此重視王獻之書法,在一定程度上,則也說明了董氏意欲實現全面體驗“二王”書法及其藝術表現手法的美好企願。

劉一聞(上海博物館研究員)