作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

瑤台嬋娟 不勝綺羅

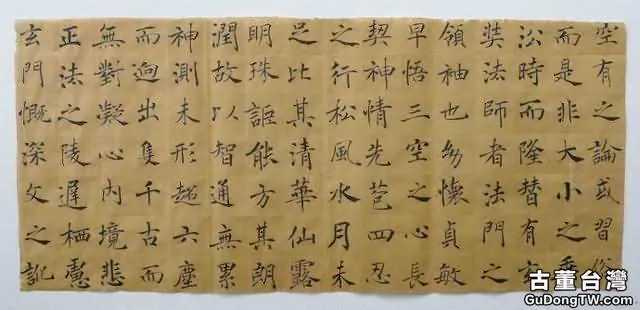

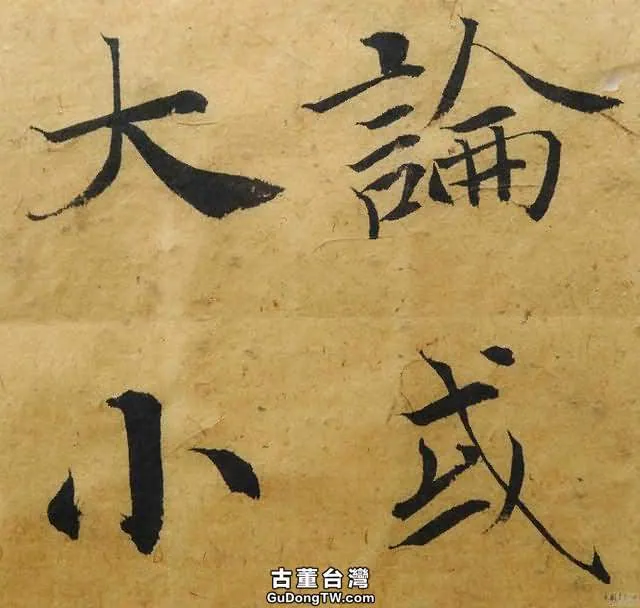

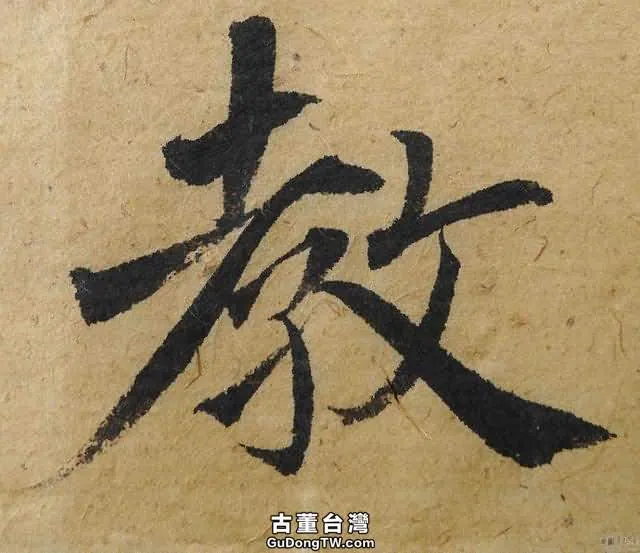

——略論褚遂良的楷書

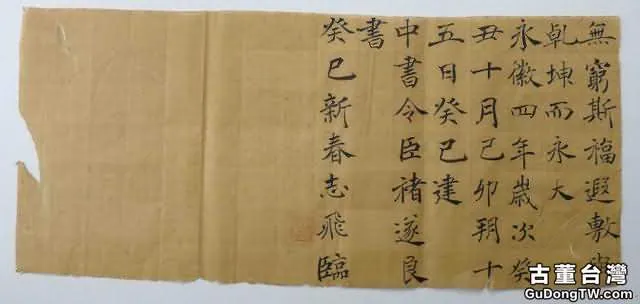

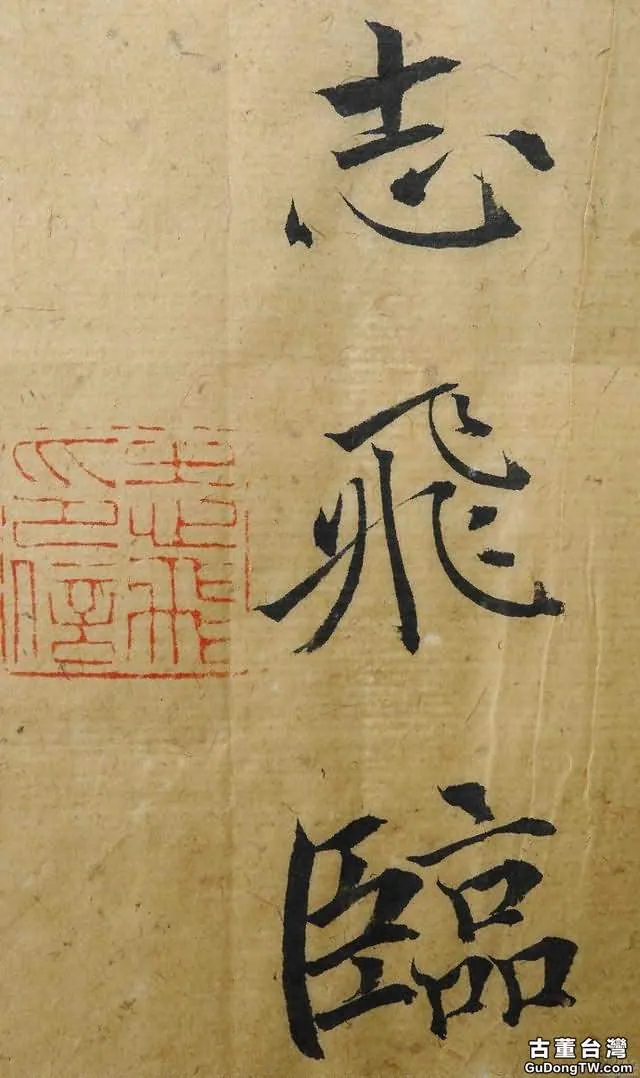

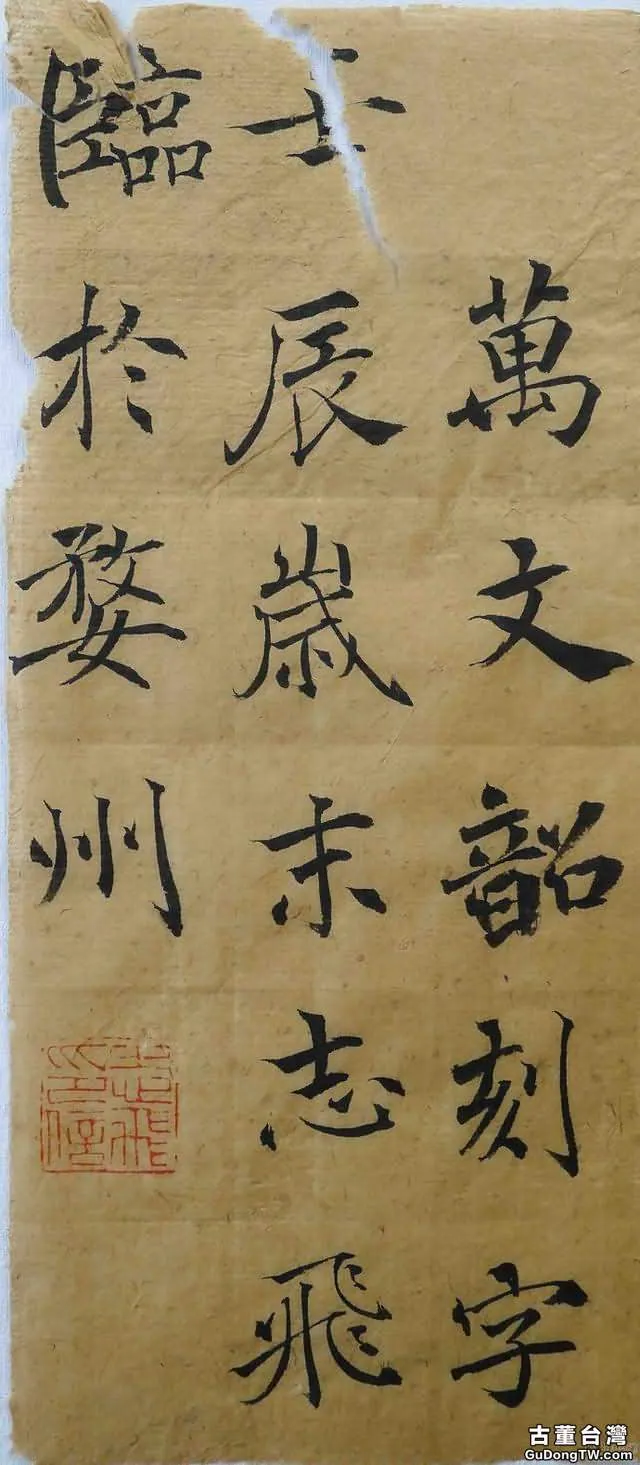

翁志飛

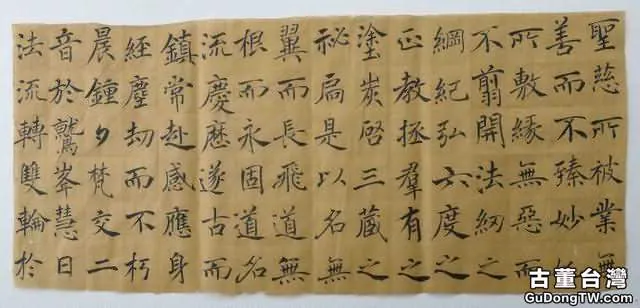

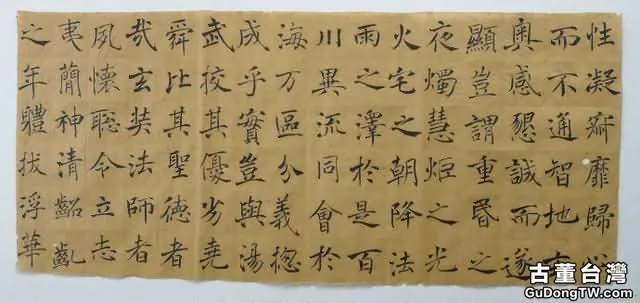

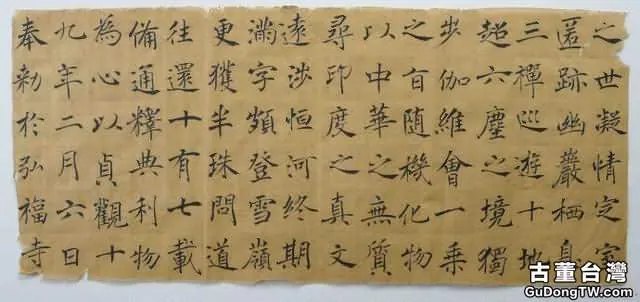

內容提要:本文通過對褚遂良學書經歷、筆法轉變的原因及其工具材料的考察,來認識褚氏楷法在承續晉人確立唐法所起到的關鍵作用與意義!

關鍵詞:楷法 以行入楷 挑踢纏紙法 天平筆

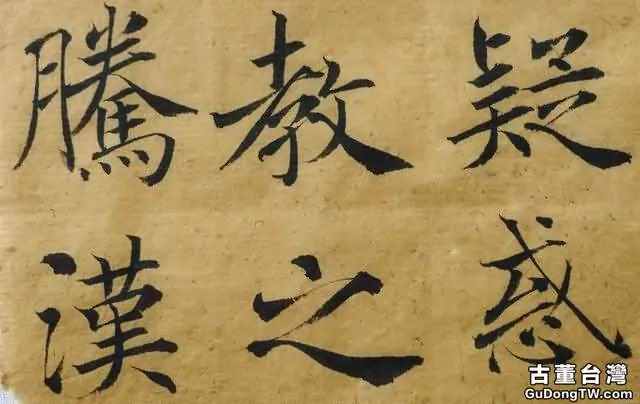

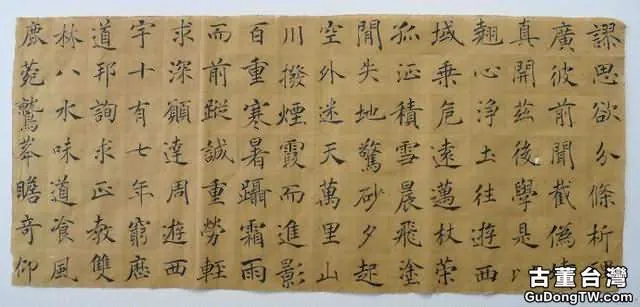

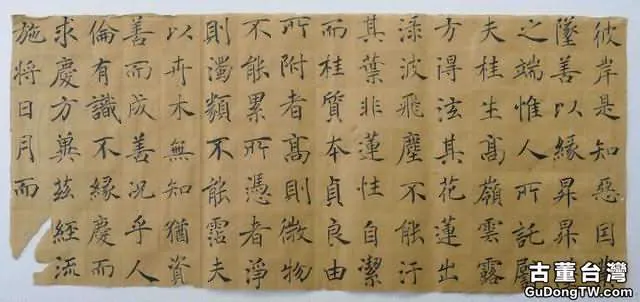

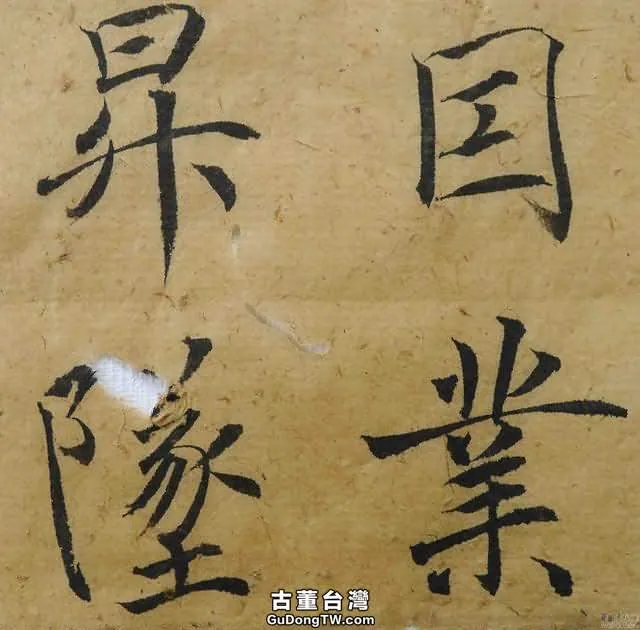

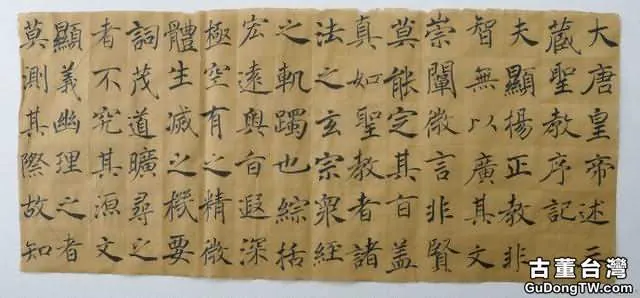

楷書,雖然成熟較晚,但無疑地是書法藝術最為重要的根基。因為它是所有書體中用筆節奏最為豐富的書體[也有人認為草書是用筆最豐富的書體。],唐孫過庭《書譜》云:「草不兼真,殆於專謹;真不通草,殊非翰札。真以點畫為形質,使轉為情性;草以點畫為情性,使轉為形質,草乖使轉,不能成字,真虧點畫,猶可記文。」又宋黃堅庭《論書》云:「欲學草書,須精真書,知下筆向背,則識草書法,不難工也。」說明了楷書與草書極為密切的關係。當然,這種關係不僅存在於楷草中,也同時存在於楷行當中。如果說章草根基於隸書的話,那麼,整個二王及唐人狂草系統都是建立在楷書基礎之上的。正如近人張宗祥所云:「自草之興,有盛名者杜度、崔瑗、崔實、張芝、皇象。至晉王羲之始用章草法,一變而為今草。今草行而章草廢,則今草用筆不近隸而近楷,楷行而隸廢故也。創草之祖雖不可定,極草之法則張伯英、王逸少其人也。」[ 張宗祥《書學源流論》。]而二王的筆法系統至隋唐之際已趨於斷絕,如唐孫過庭《書譜》云:「……而東晉士人,互相陶染,至於王、謝之族,郗、庾之倫,縱不盡其神奇,鹹亦挹其風味。去之滋永,斯道愈微。方復聞疑稱疑、得末行末。古今阻絕,無所質問;設有所會,緘秘已深。」經歷了南北朝、隋的政治動盪,士族大多消亡,所謂士族內相傳的筆法口訣亦隨之消亡殆盡。學書只能從前人遺跡當中揣摩其筆法,畢竟能與真跡朝夕相對的,也只有極少數人,所以才有孫氏斯道愈微之歎了!但有一個人,憑藉著他極為高深的書法修養,精湛的鑒賞水平,將古今這條線重新接續上去。他就是被後人稱為一代教化主的褚遂良。本文試圖從他的學書經歷,不同時期書風演變的原因及對後世的影響,來看他在書法史上的價值與意義。

一、學書經歷

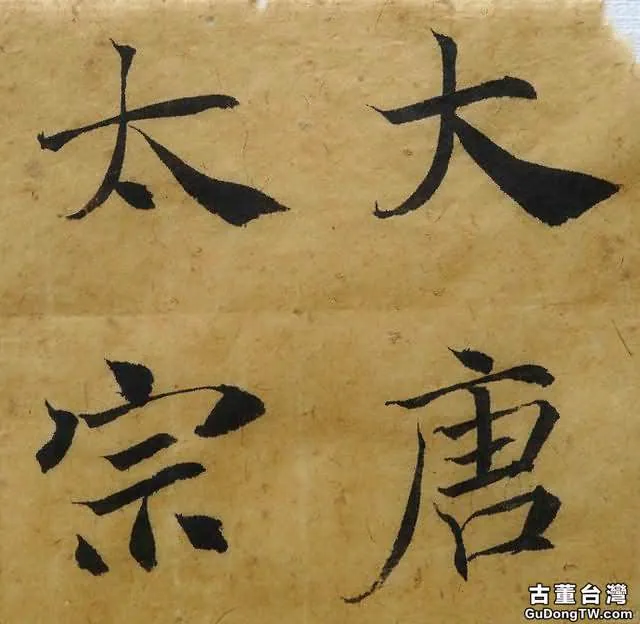

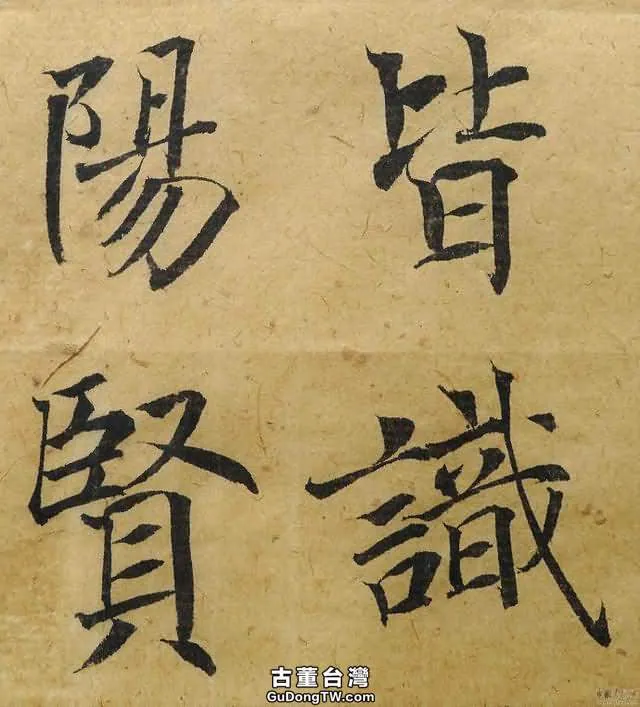

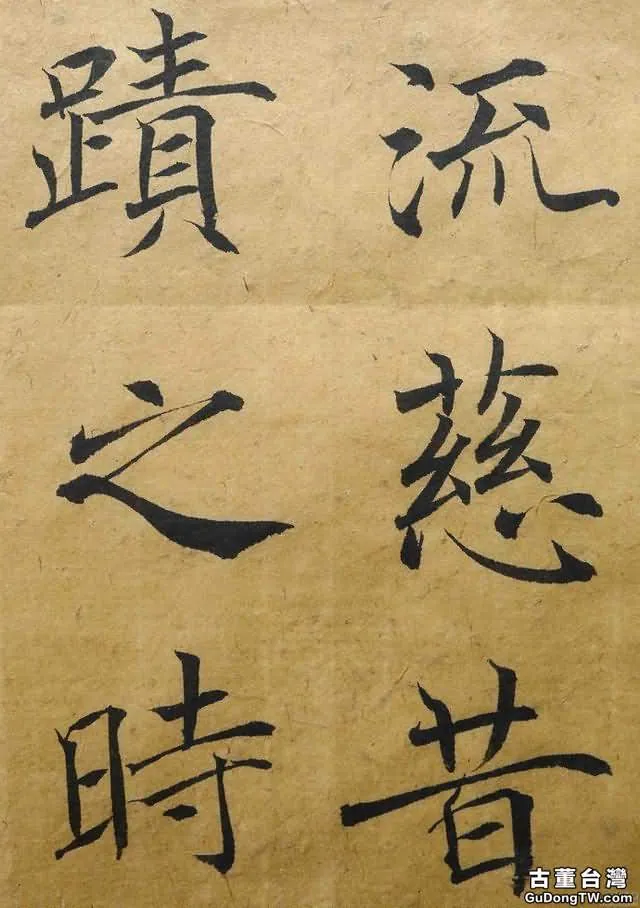

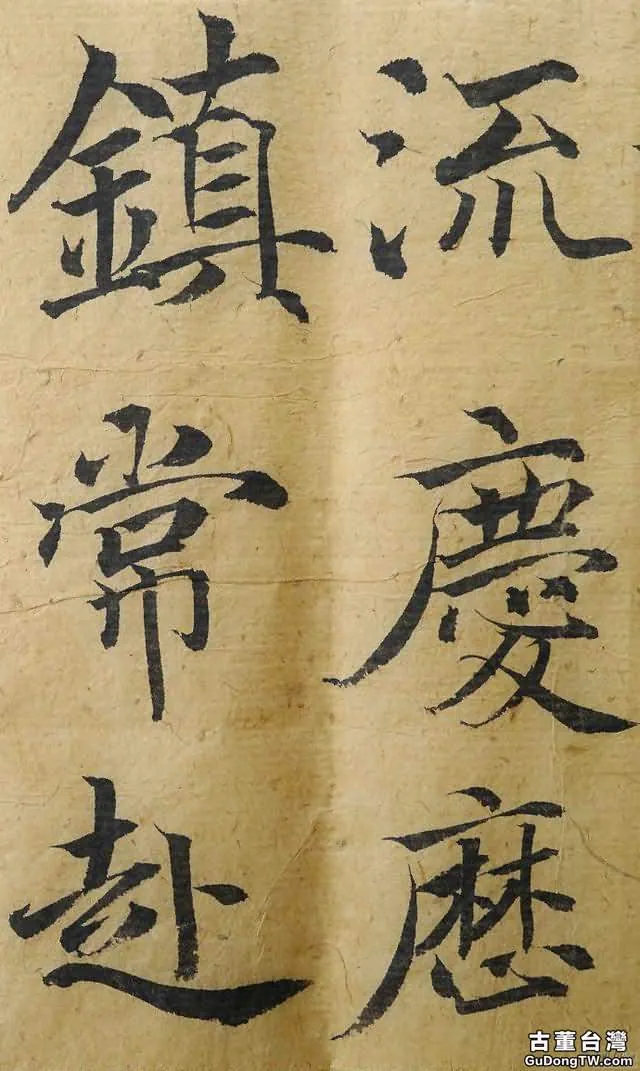

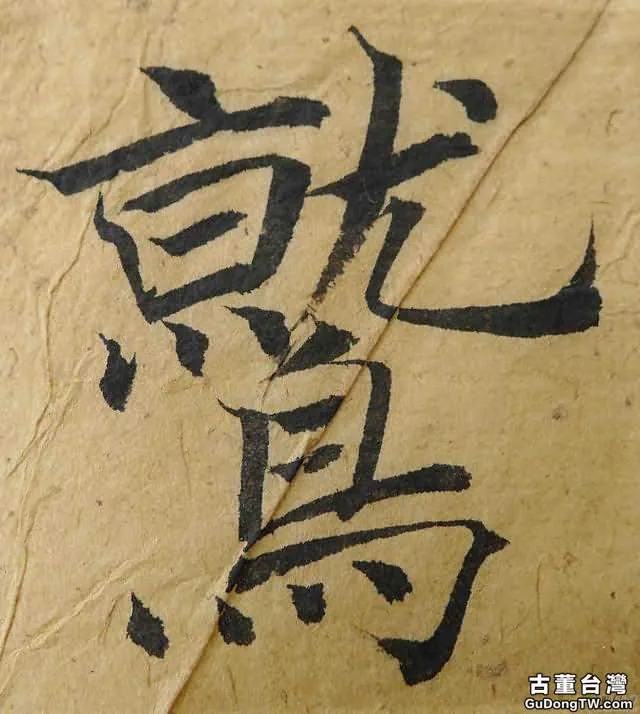

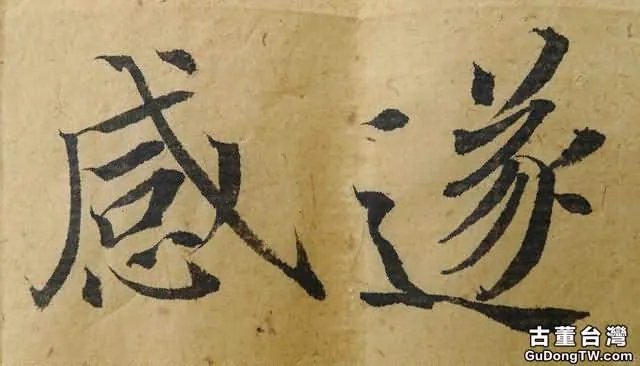

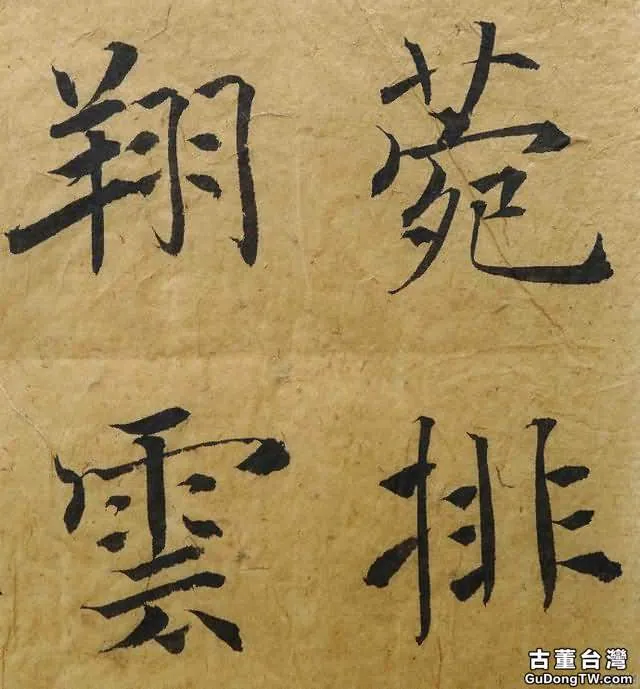

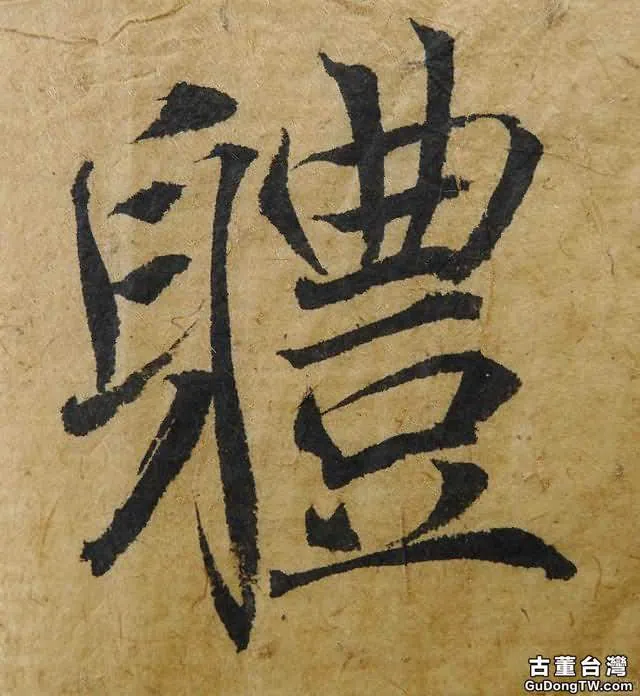

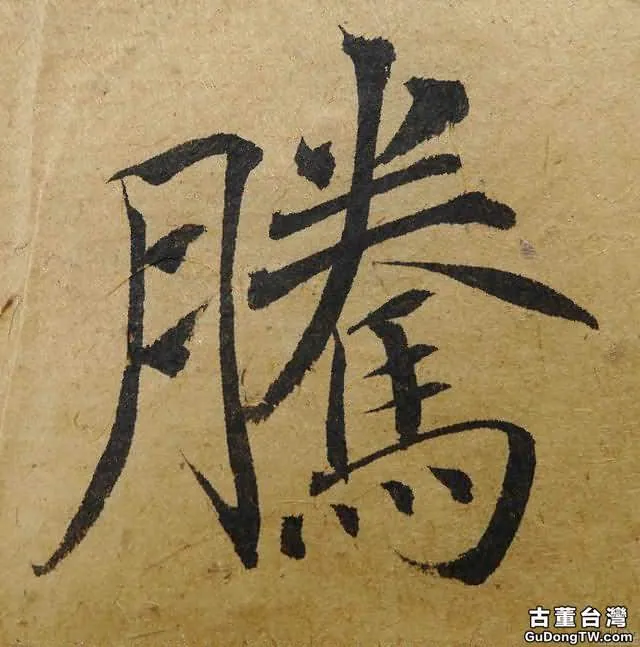

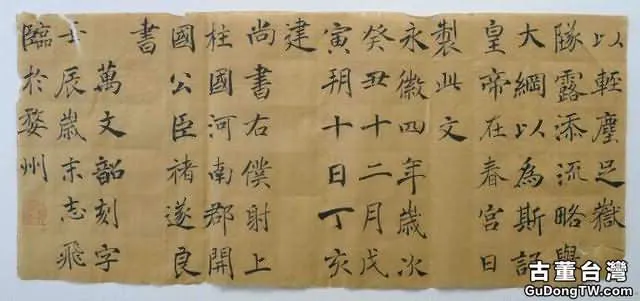

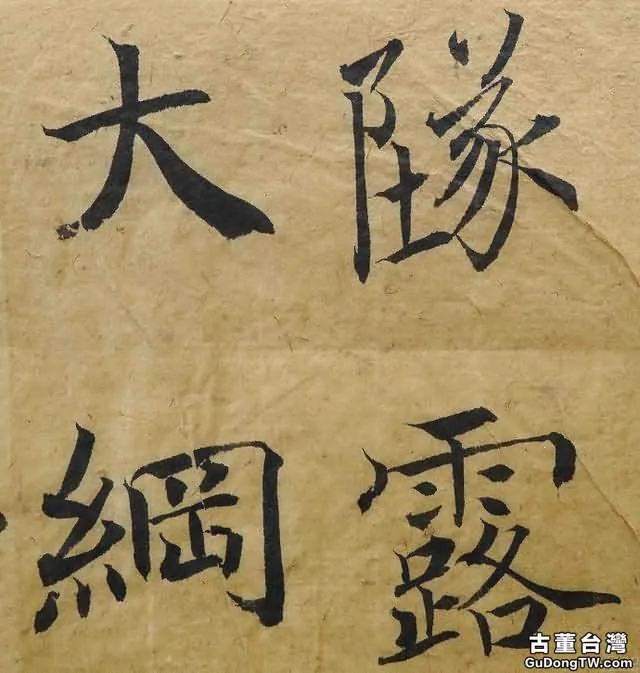

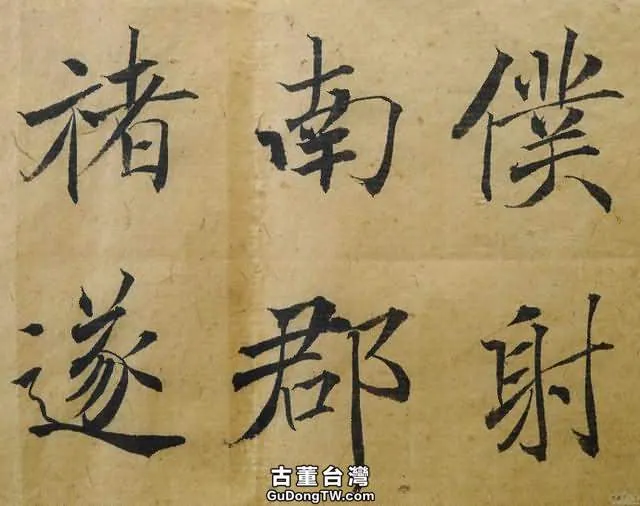

褚遂良(隋開皇十六年——唐顯慶三年596—658)唐張懷瓘《書斷》云:「褚遂良,河南陽翟人。父亮,銀青光祿大夫、太常卿。遂良官至尚書左僕射、河南公。博學通識,有王佐之才,忠讜之臣也。善書,少則服膺虞監,長則祖述右軍。真書甚得媚趣,若瑤台青璅,窅映春林,美人嬋娟,似不任乎羅綺,增華綽約,歐虞謝之,其行草之間,即居二公之後。……遂良隸、行入妙。亦嘗師授史陵,然史有古直,傷於疏瘦也。」之前的李嗣真《書後品》云:「太宗與漢王元昌、褚僕射遂良等皆授之於史陵,褚首師虞,後又學史,乃謂陵曰:『此法更不可教人。』是其妙處也。」李、張去褚不遠,說法相近,應無疑議。說明史陵書風缺乏一種婉約的風姿,褚氏學他不會很久。由此可知褚的學書經歷為:虞世南——史陵——王羲之。

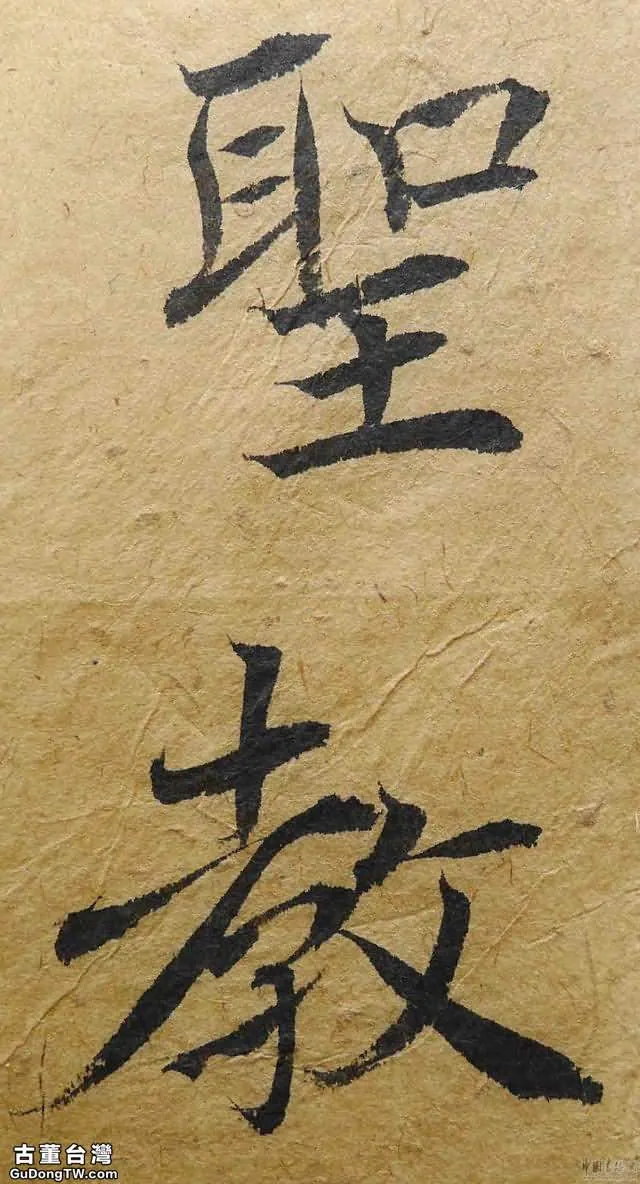

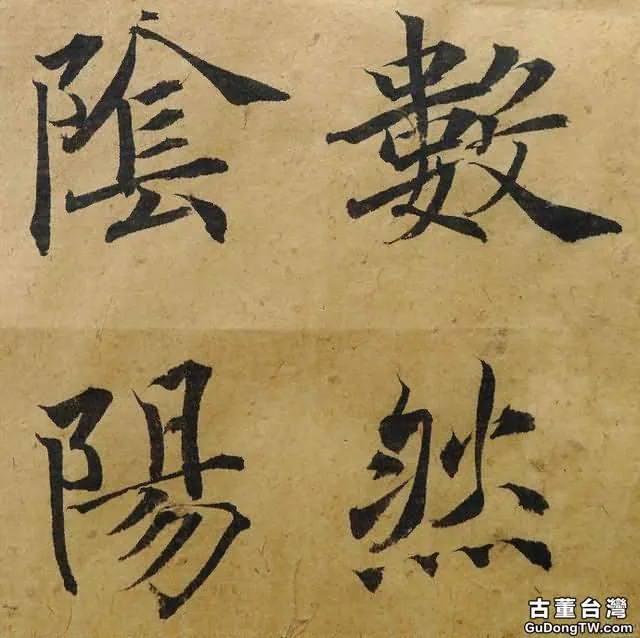

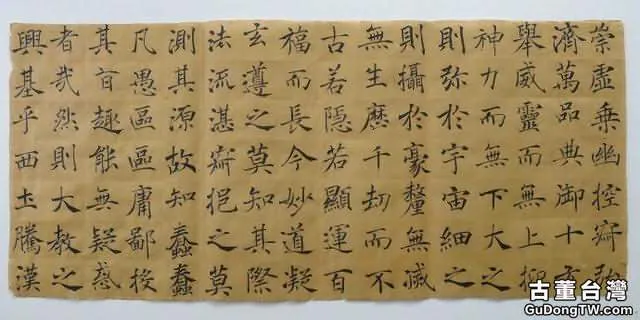

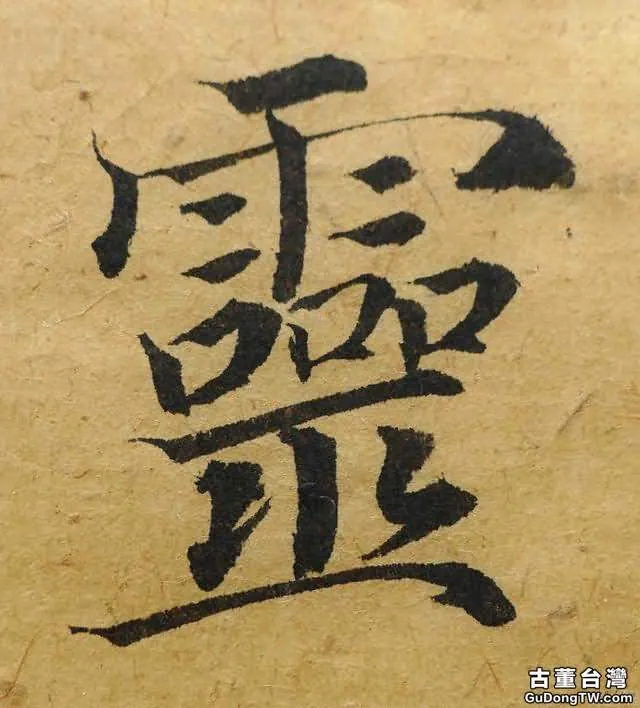

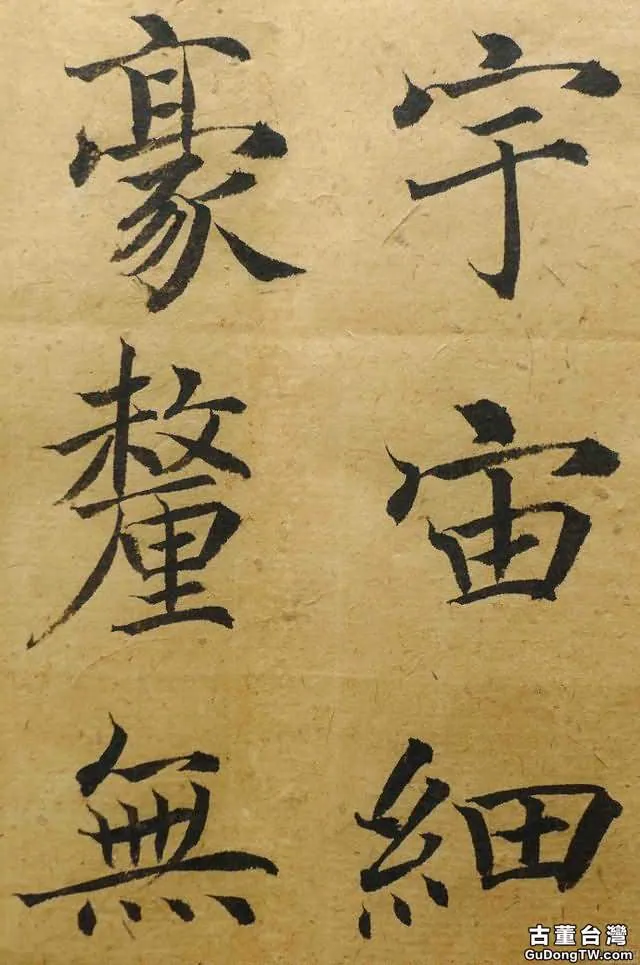

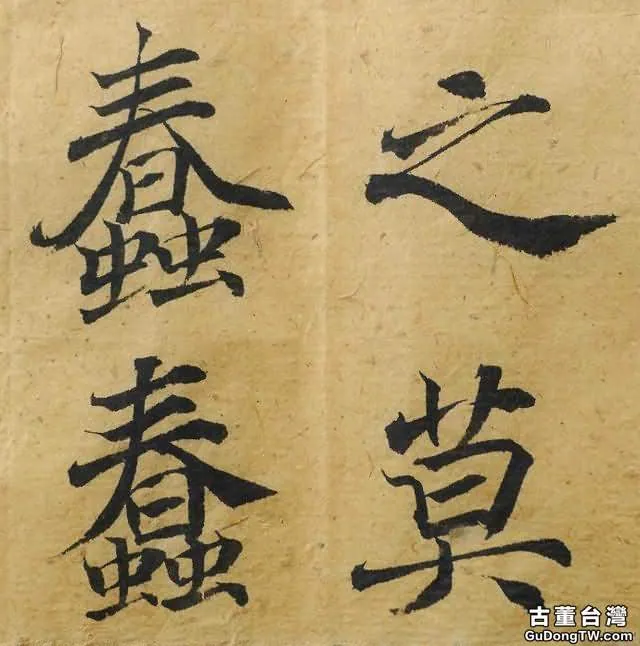

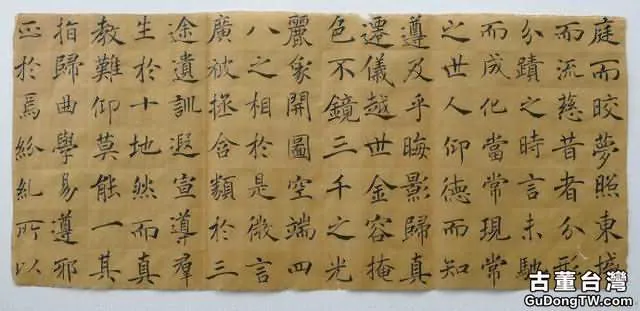

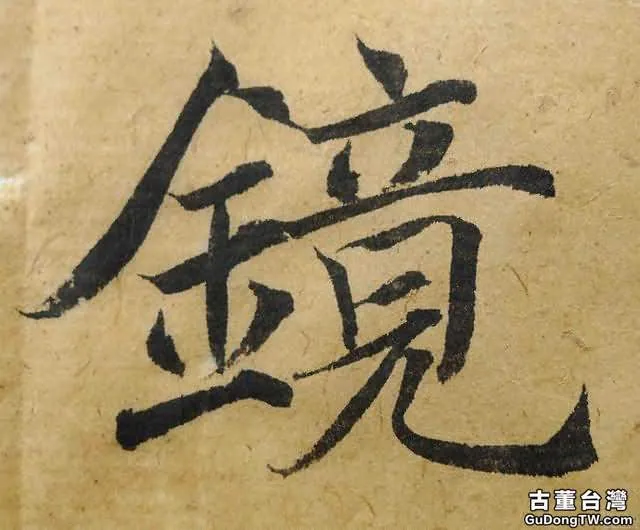

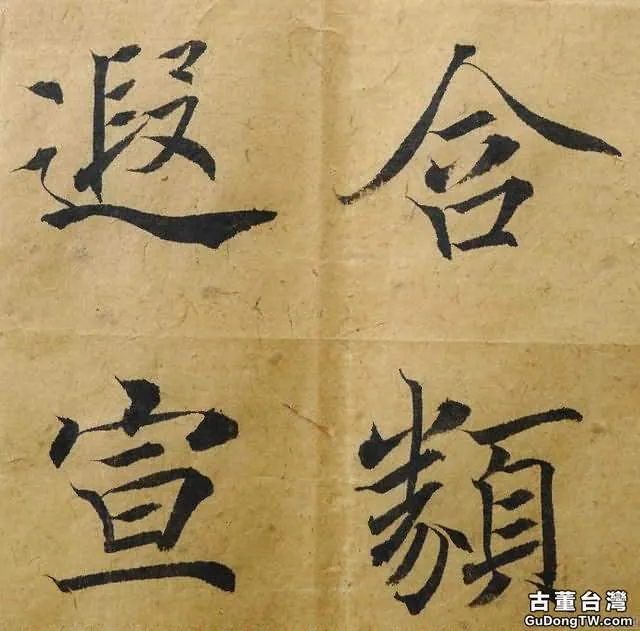

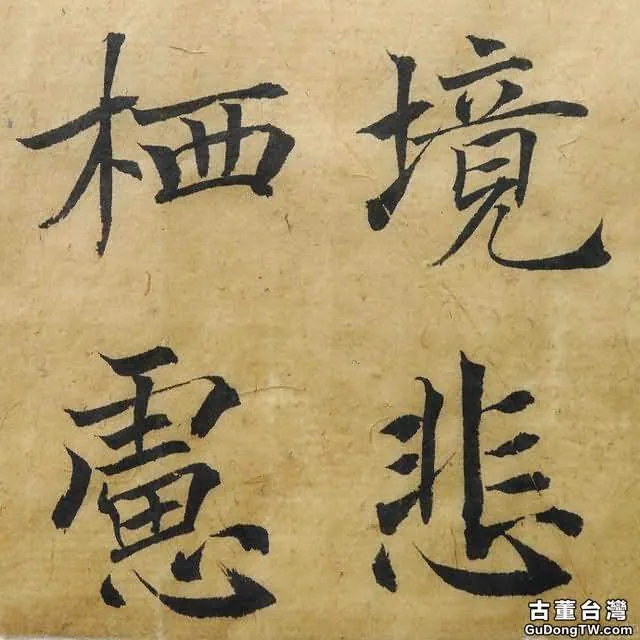

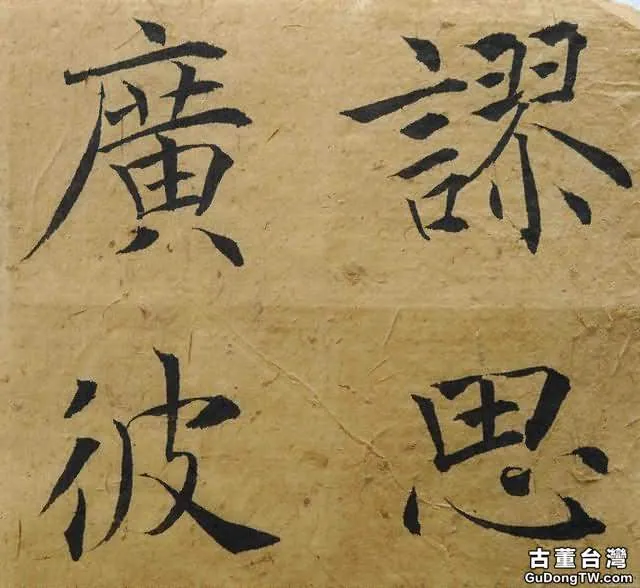

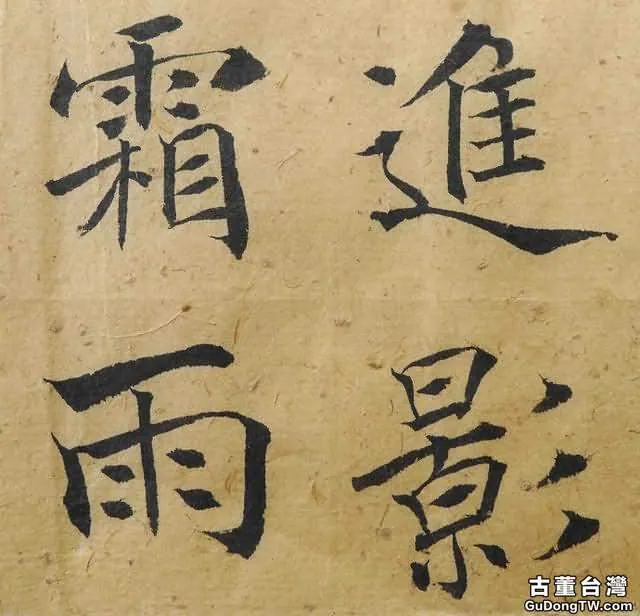

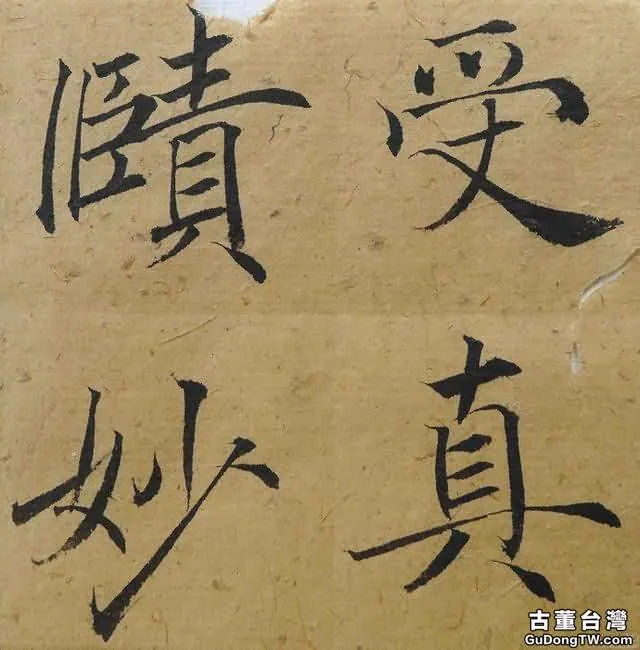

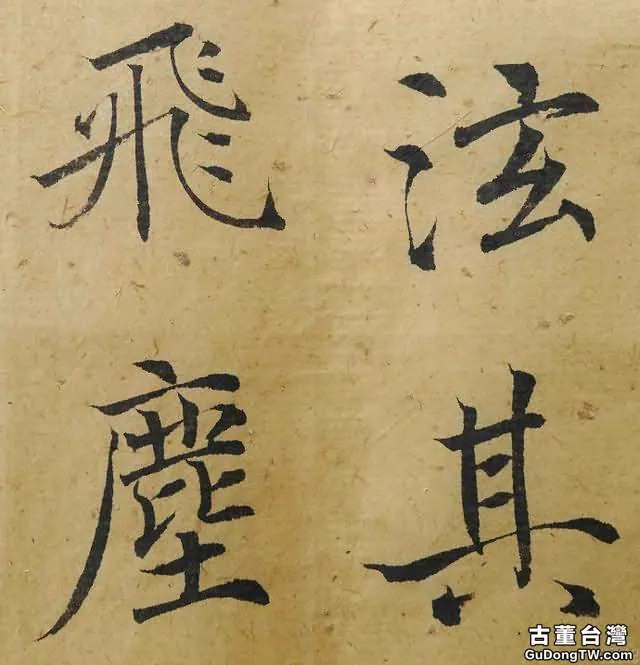

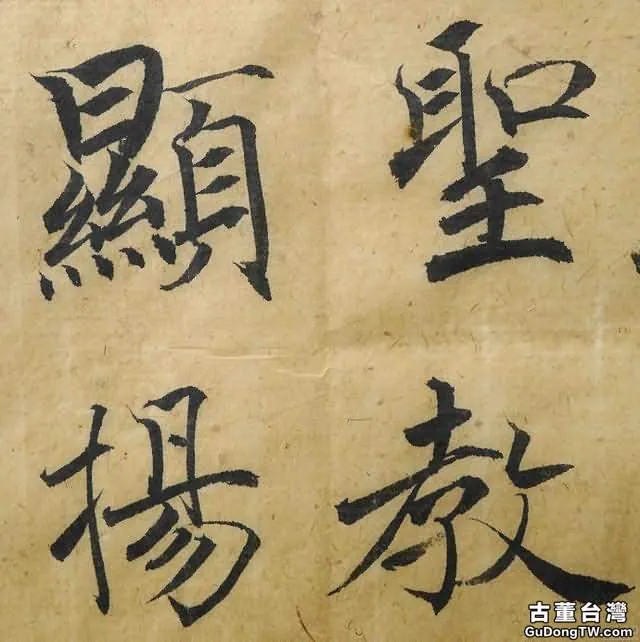

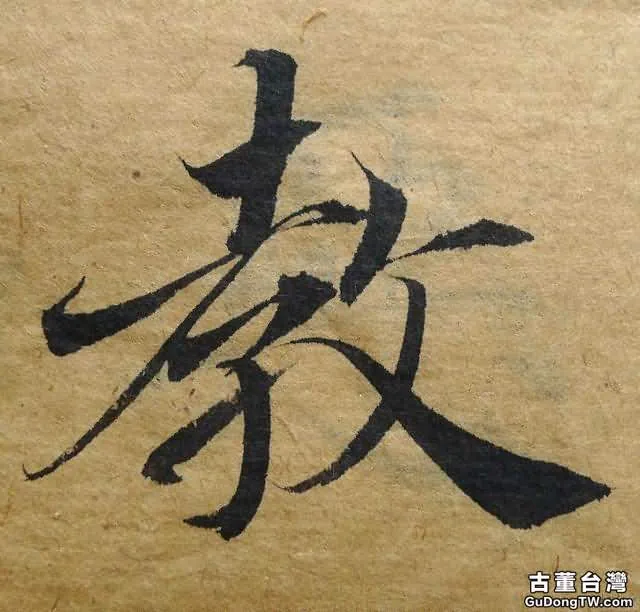

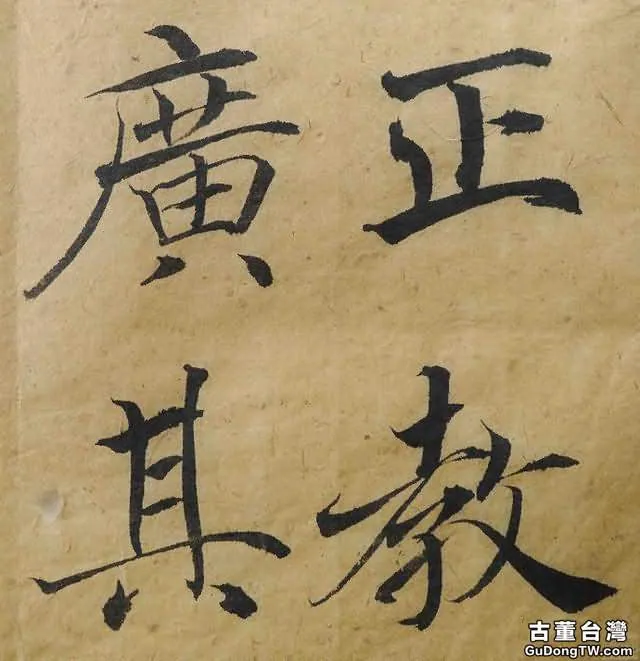

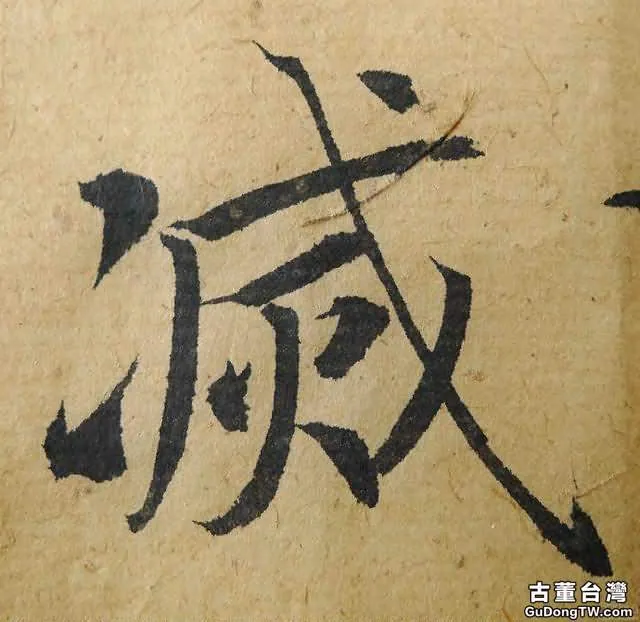

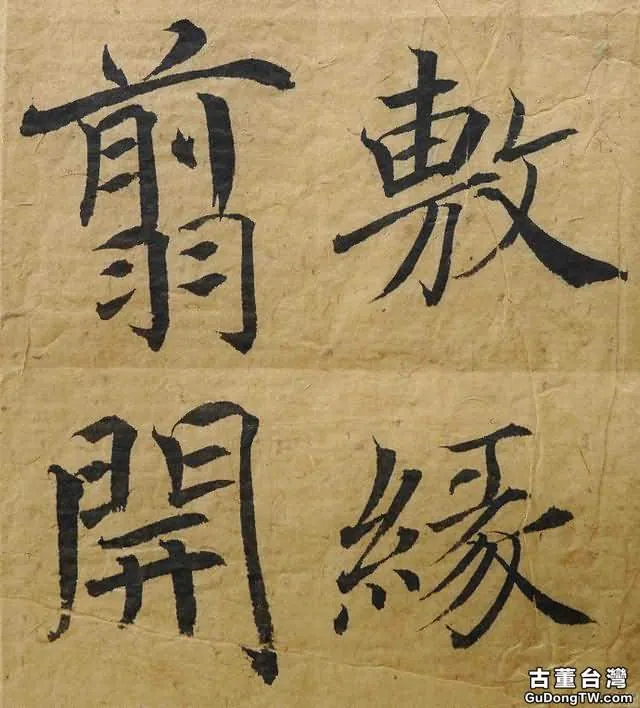

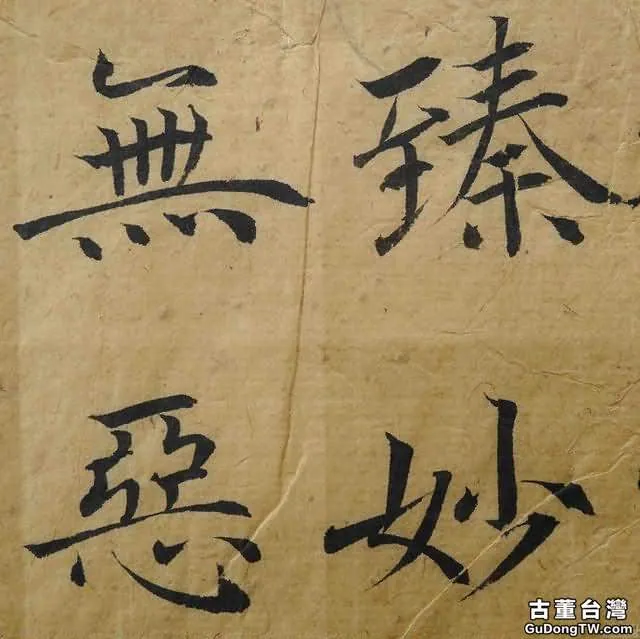

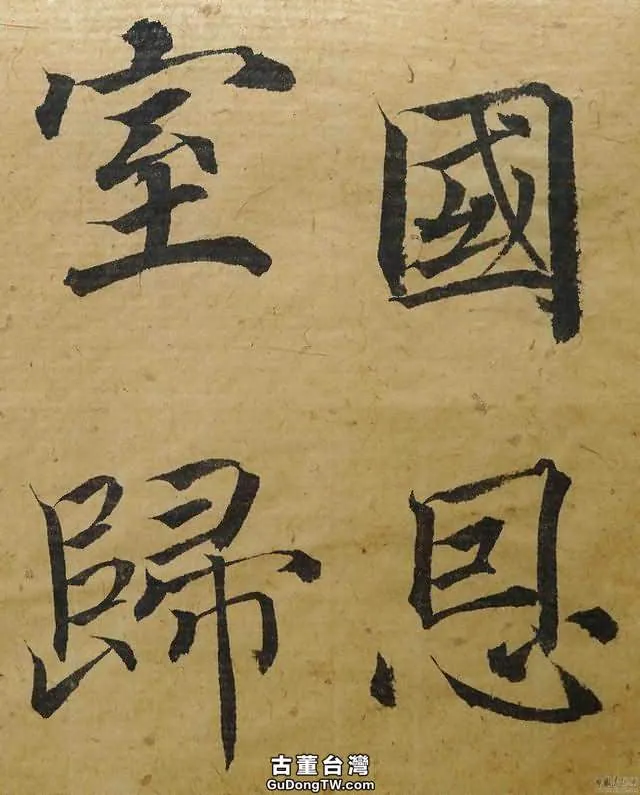

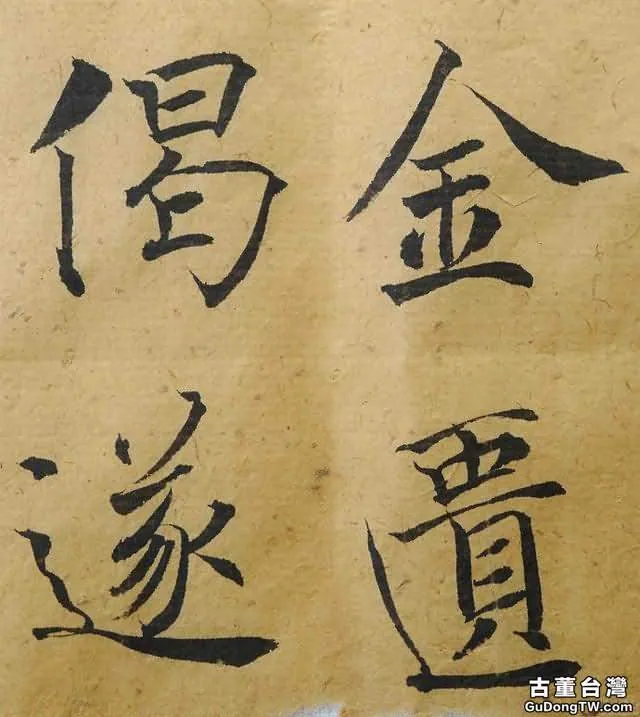

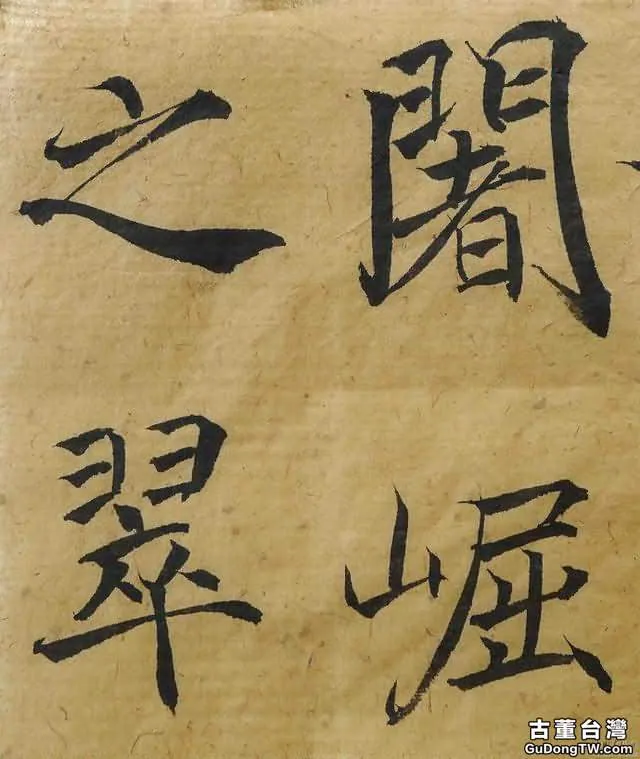

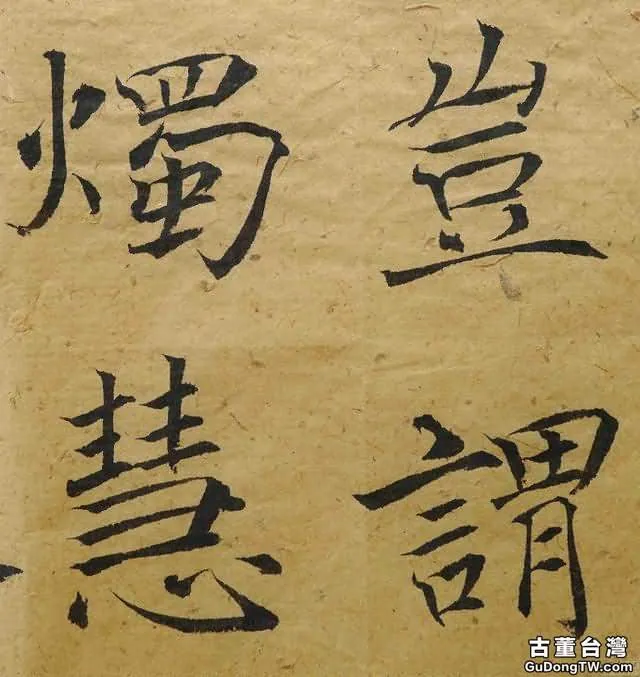

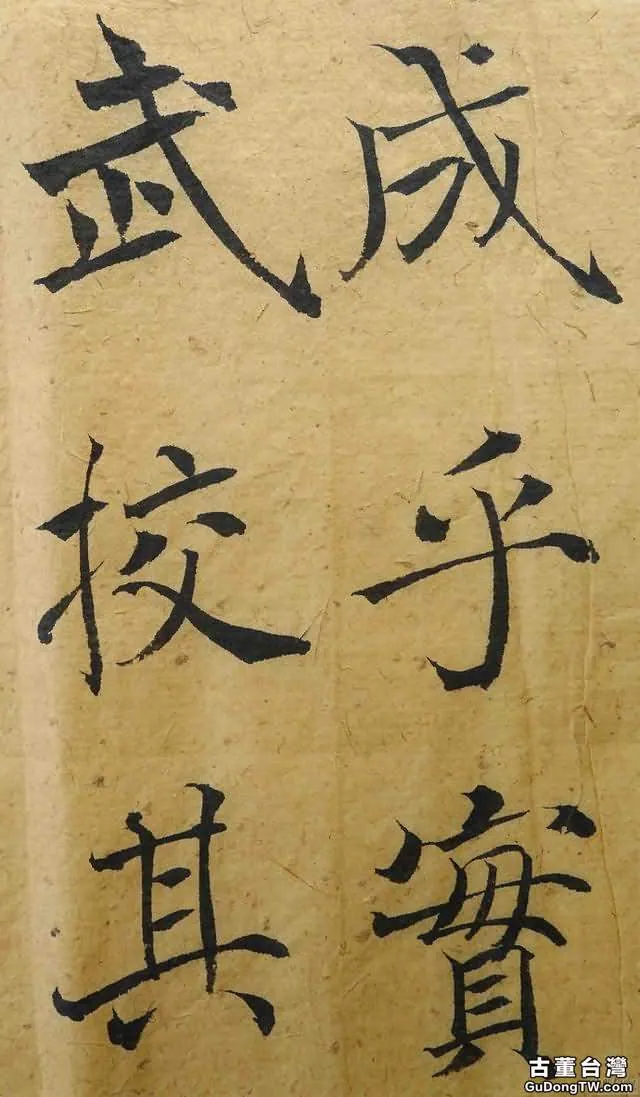

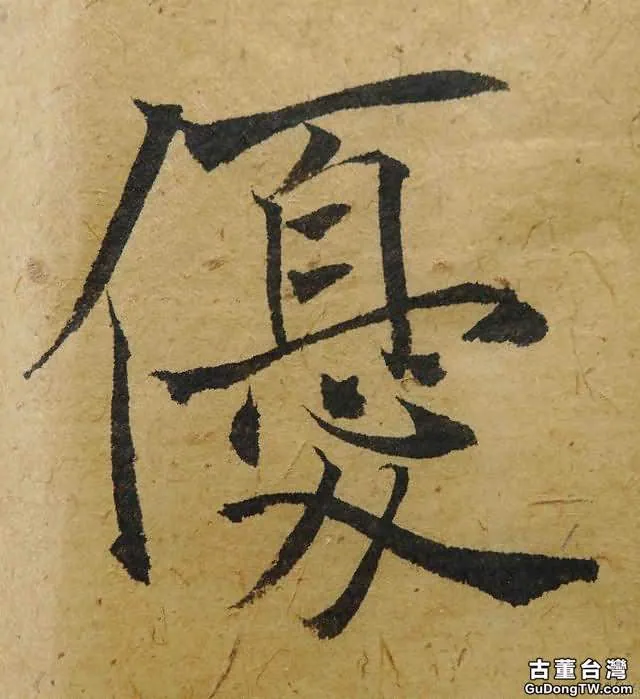

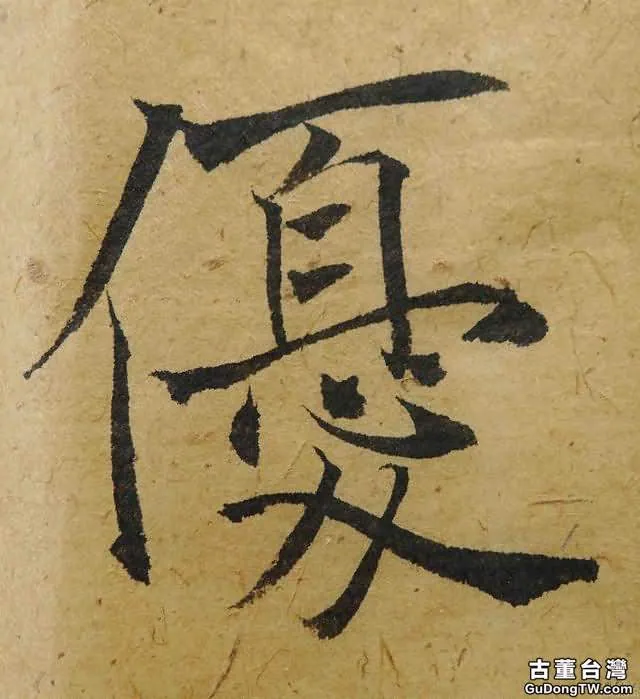

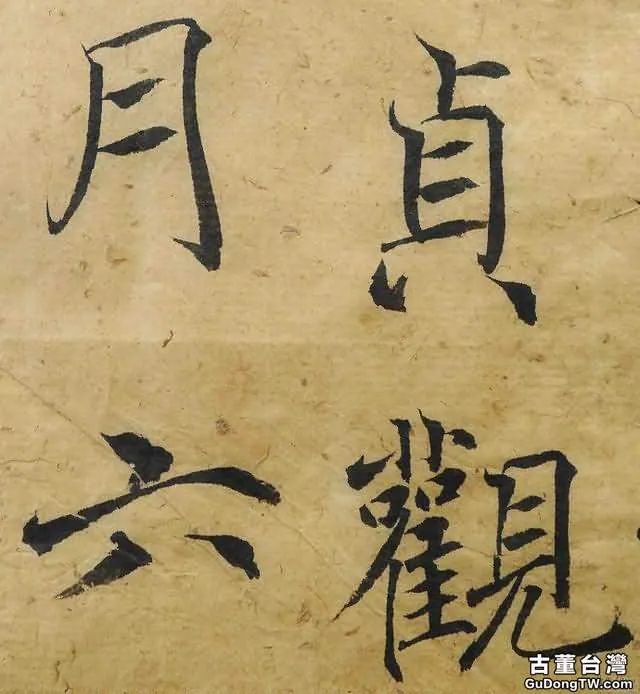

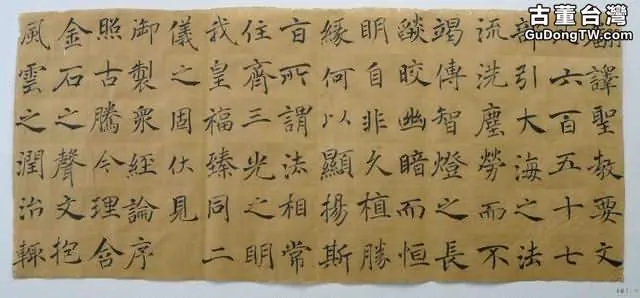

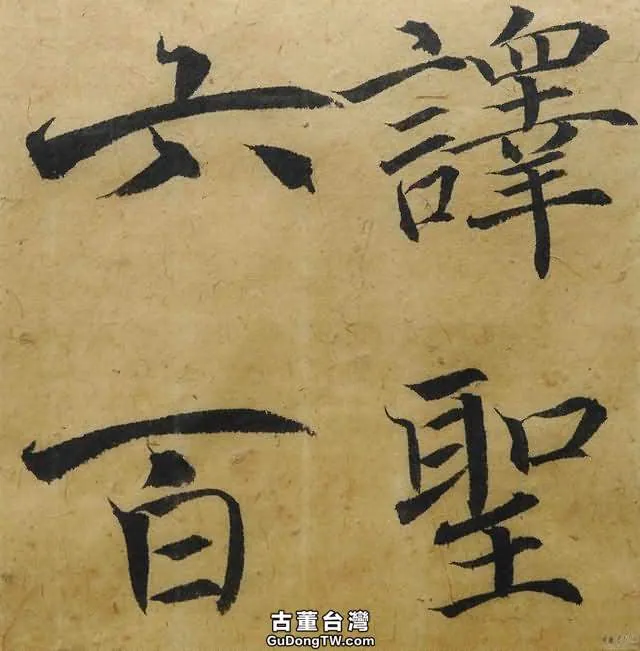

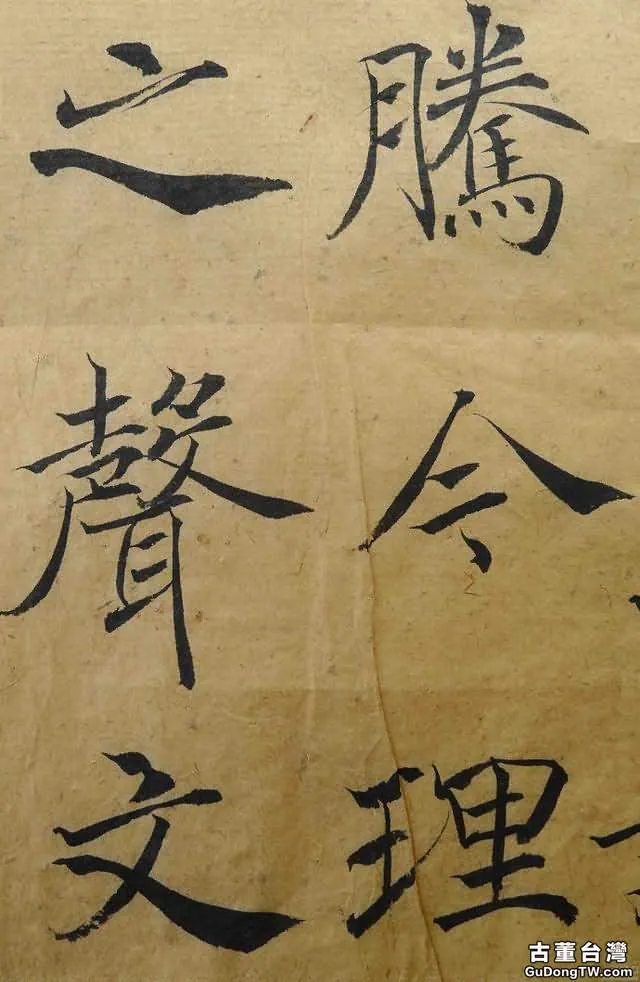

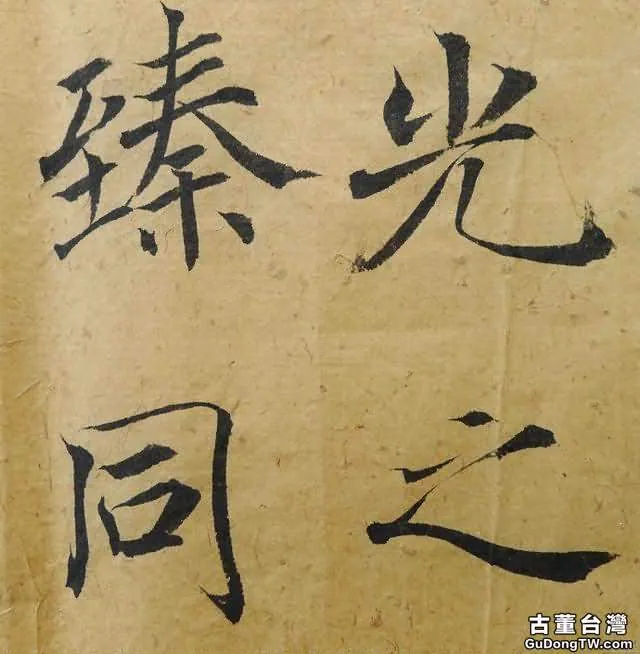

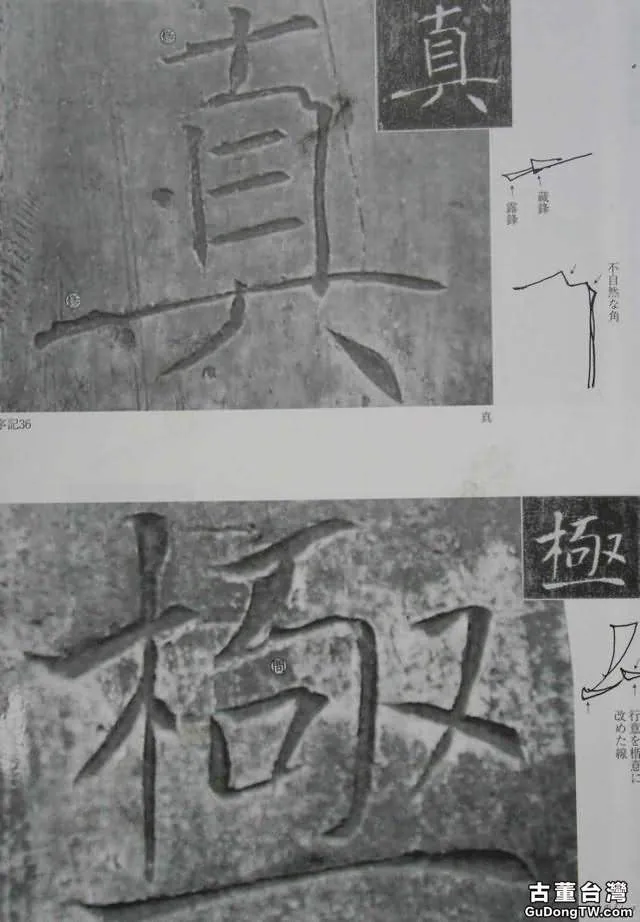

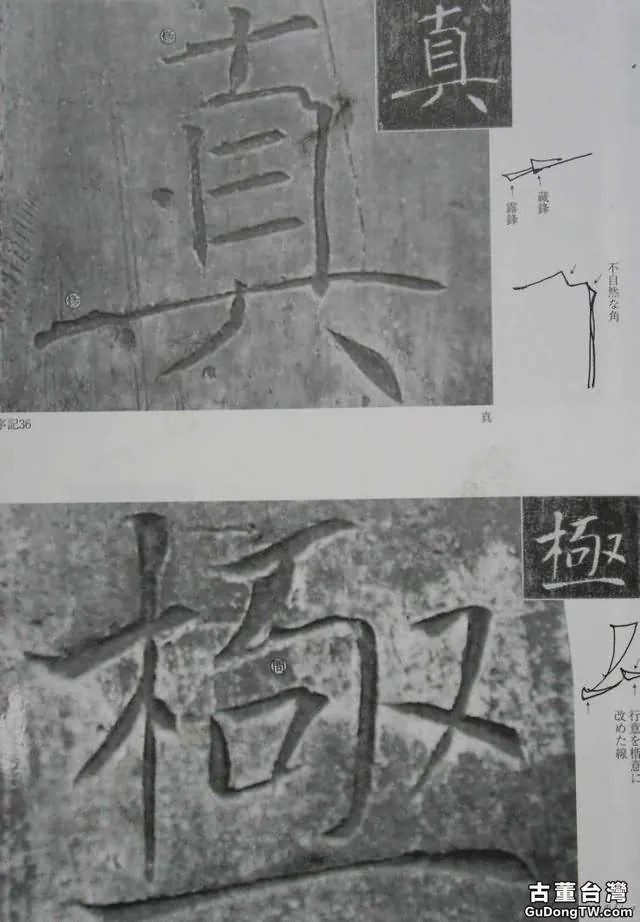

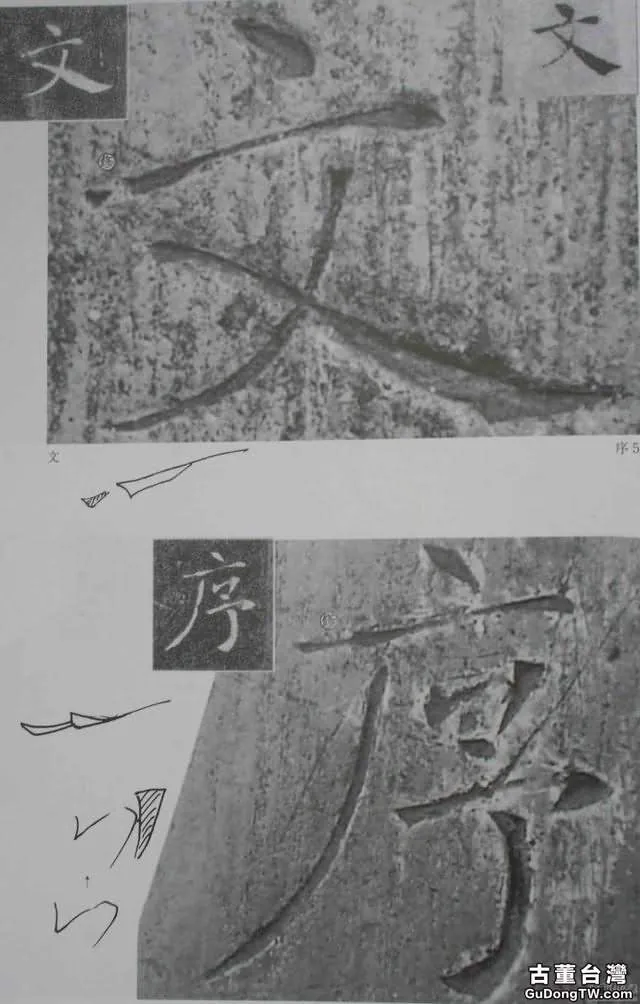

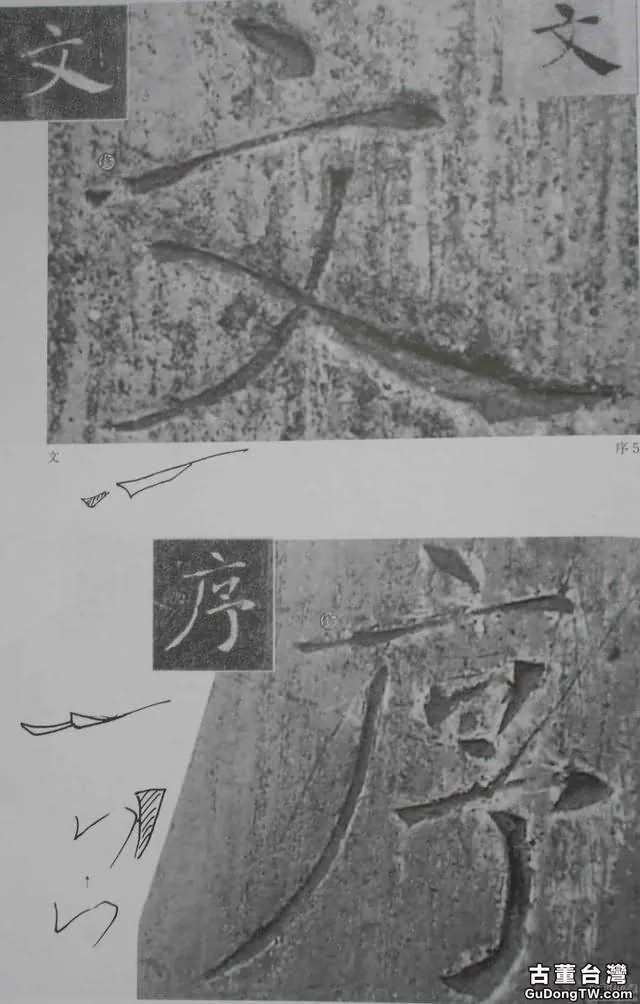

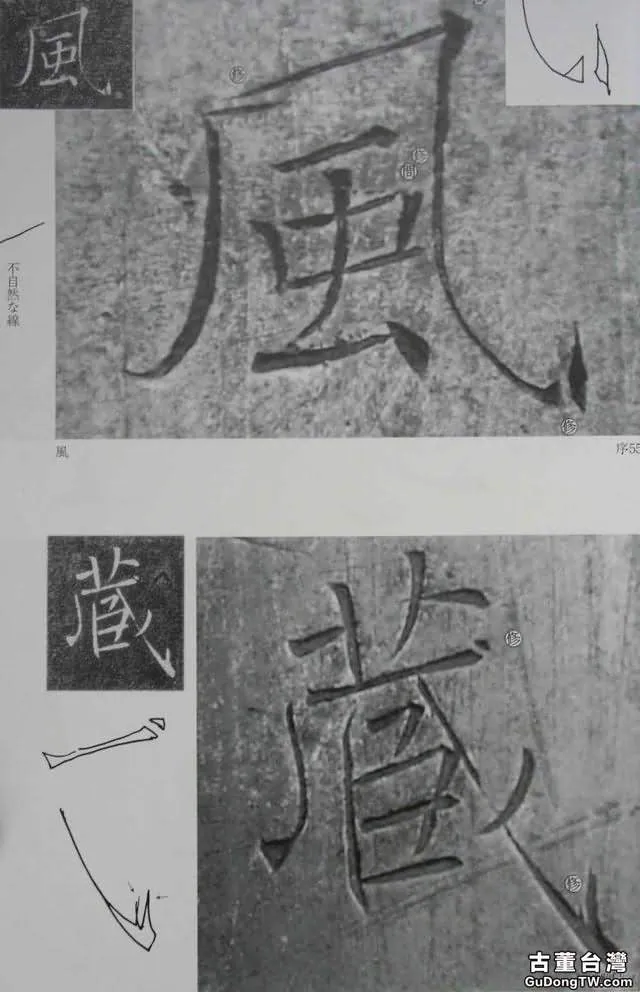

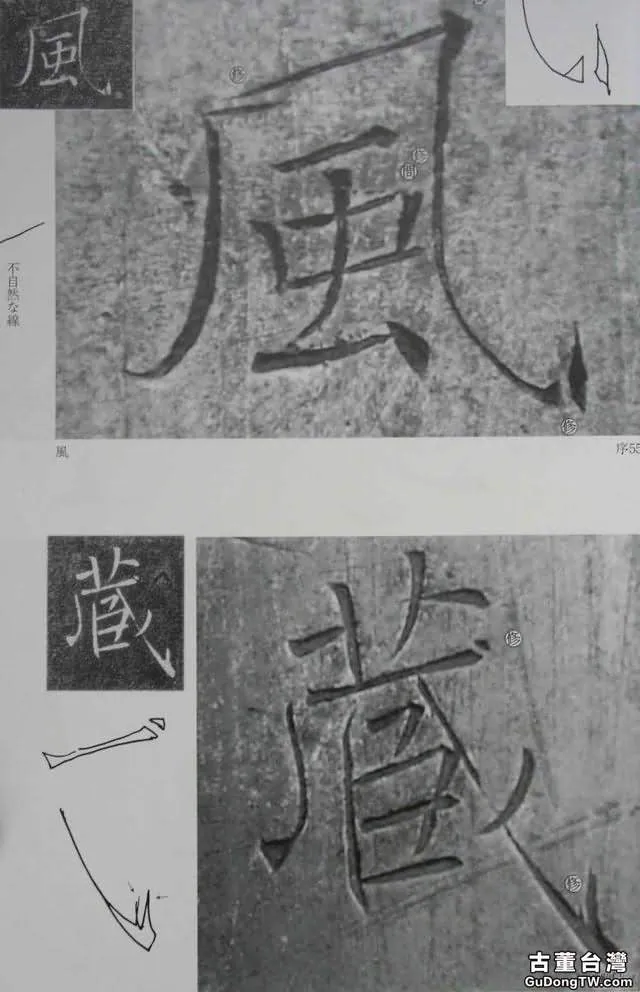

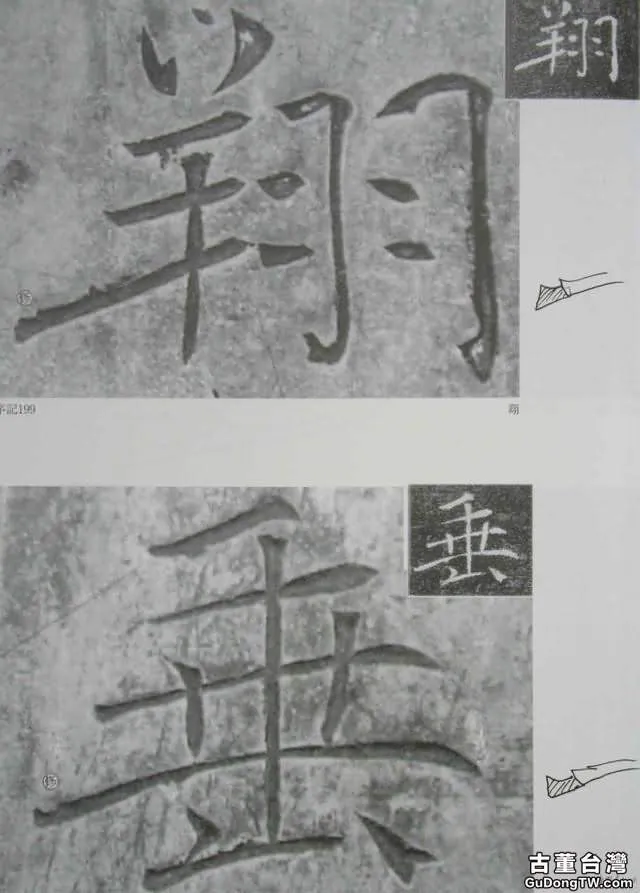

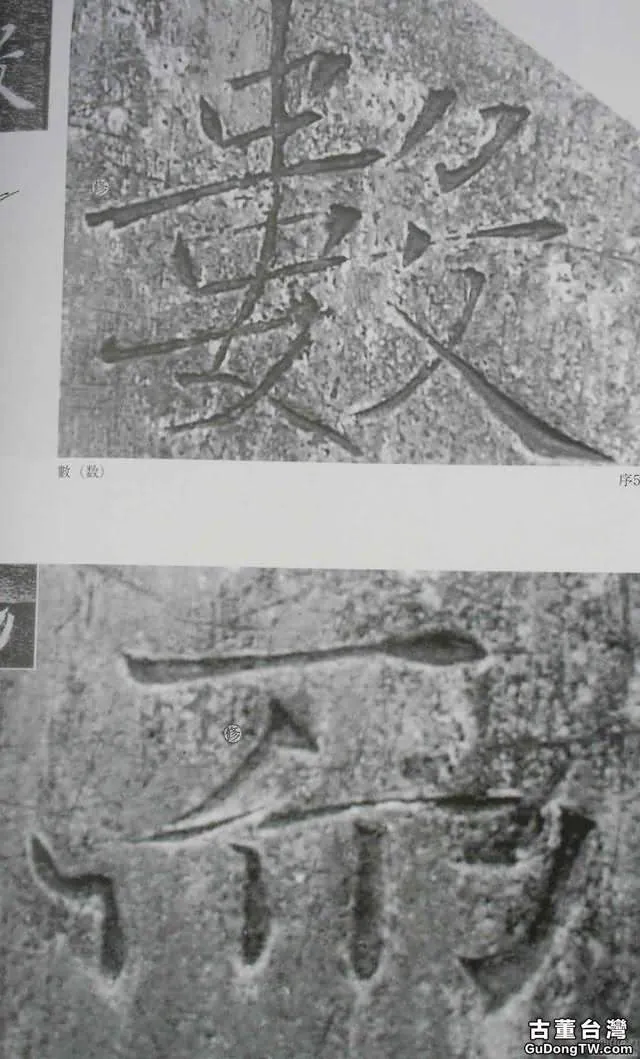

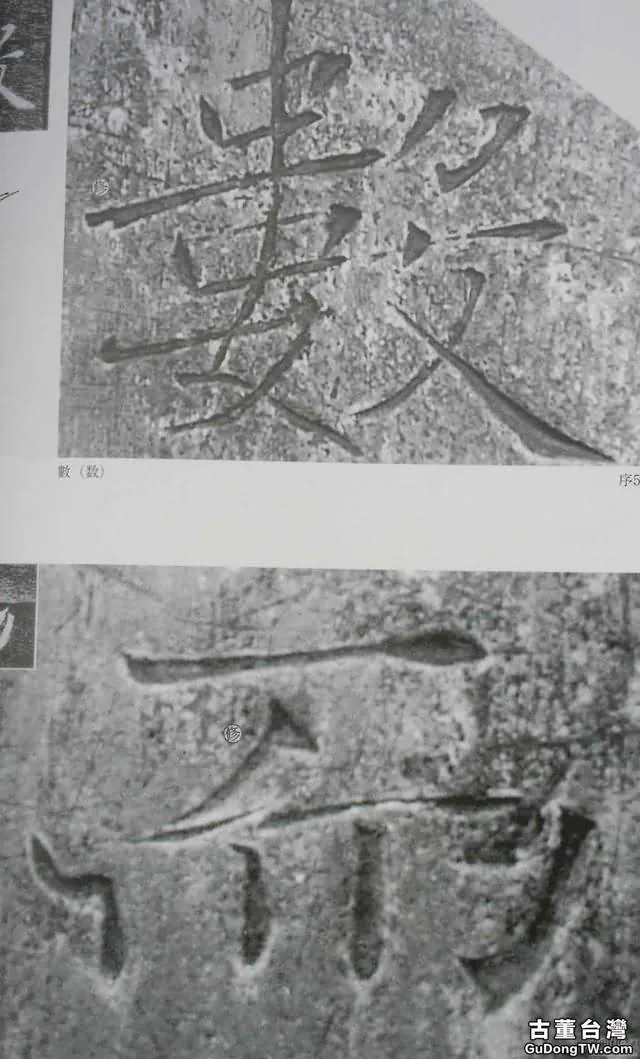

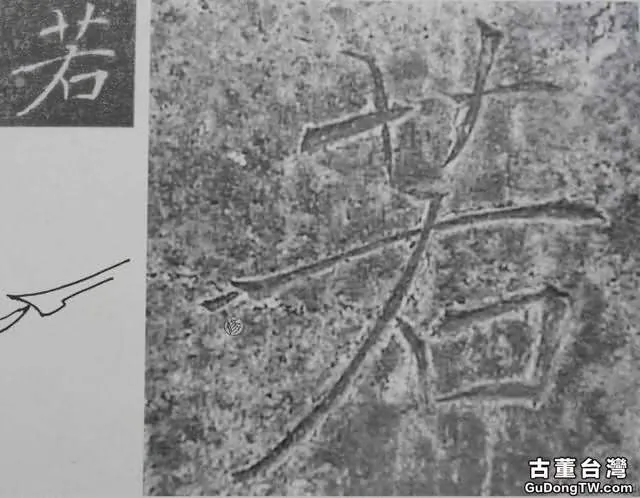

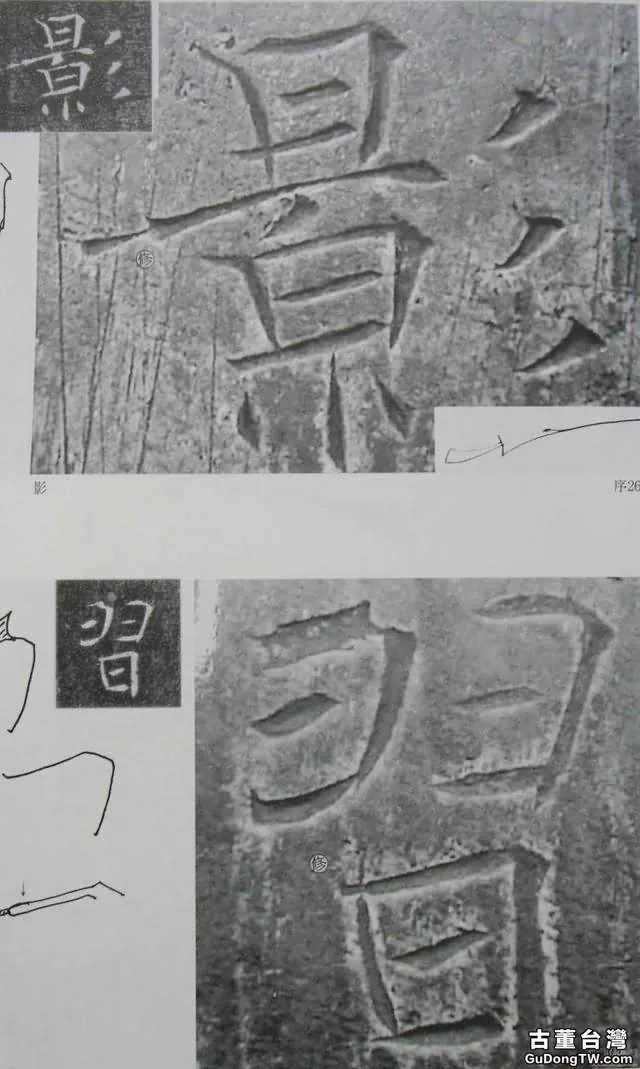

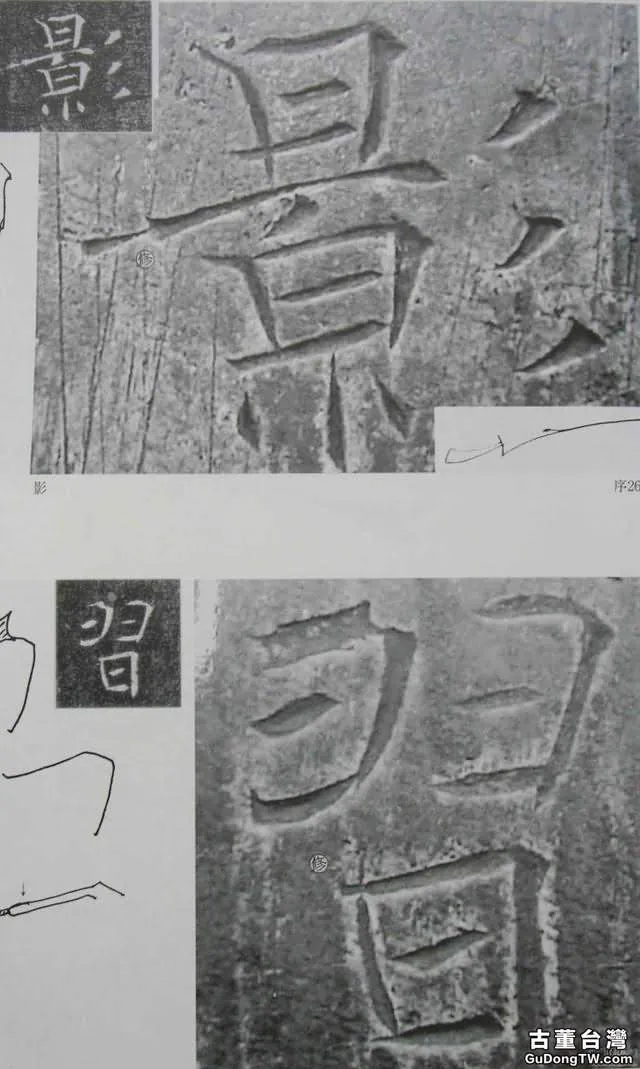

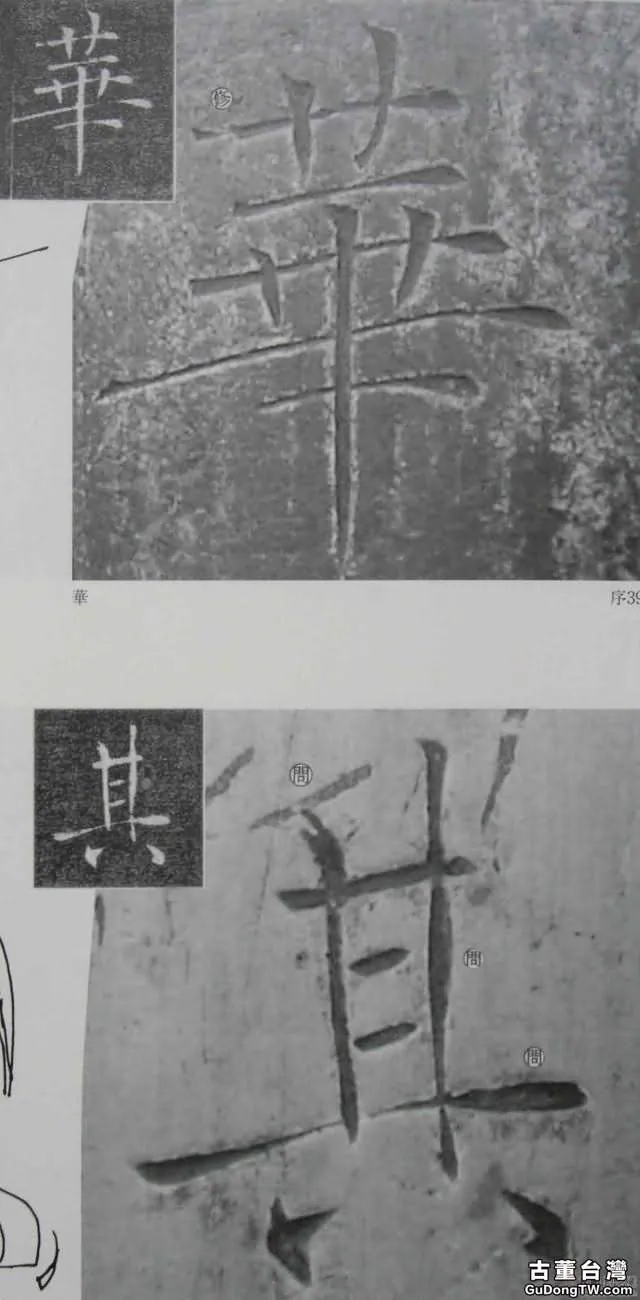

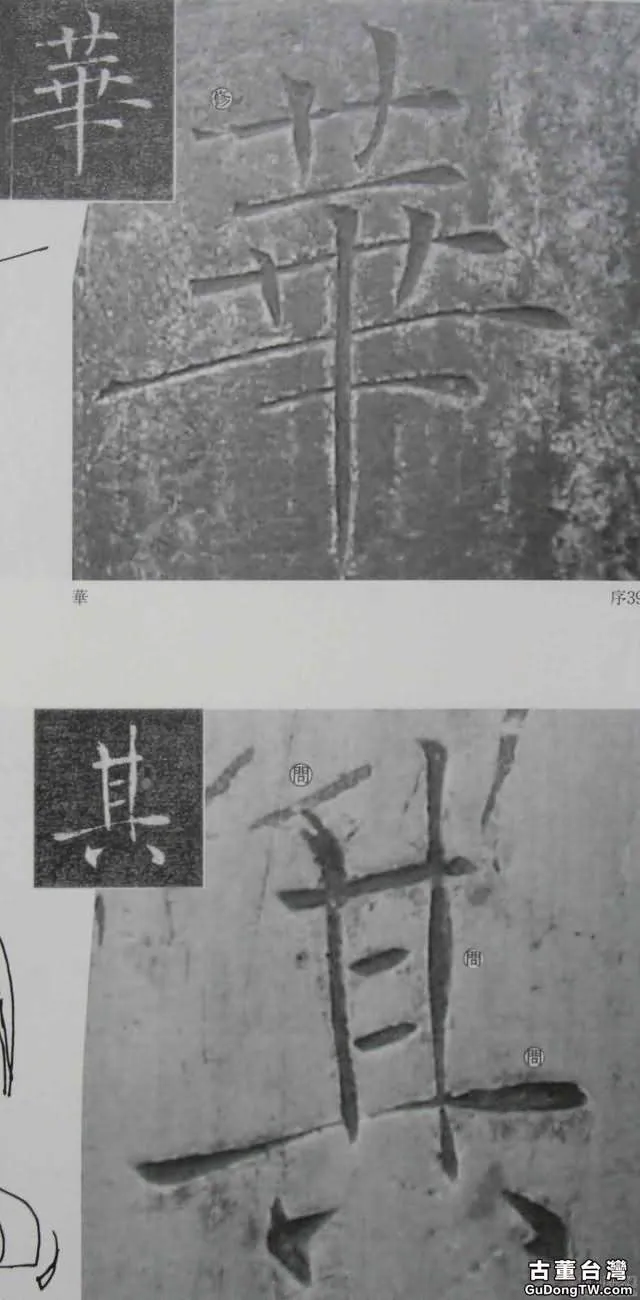

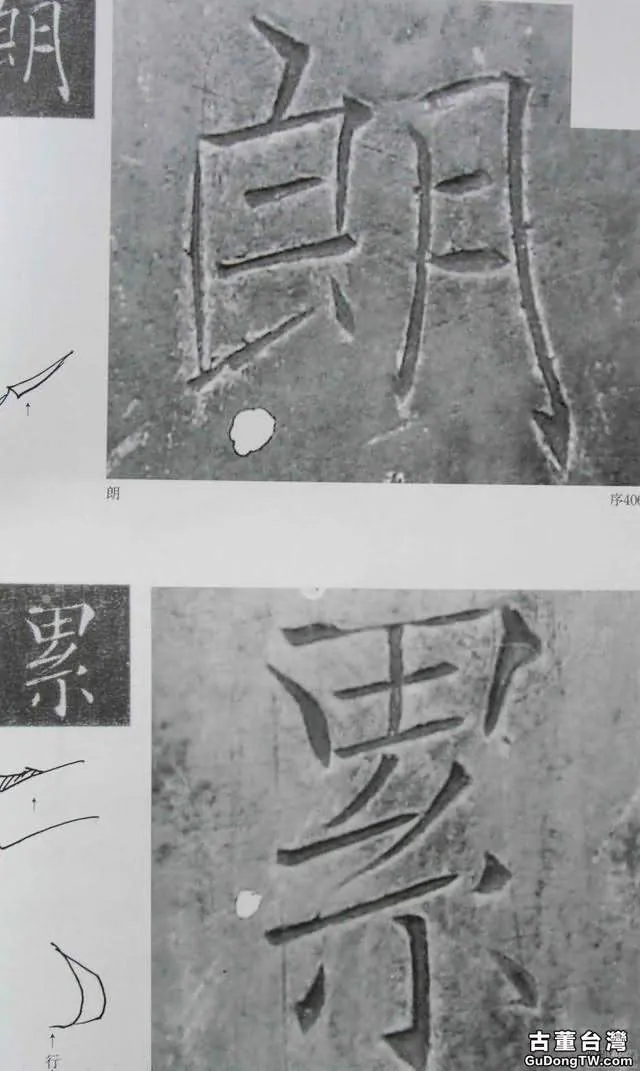

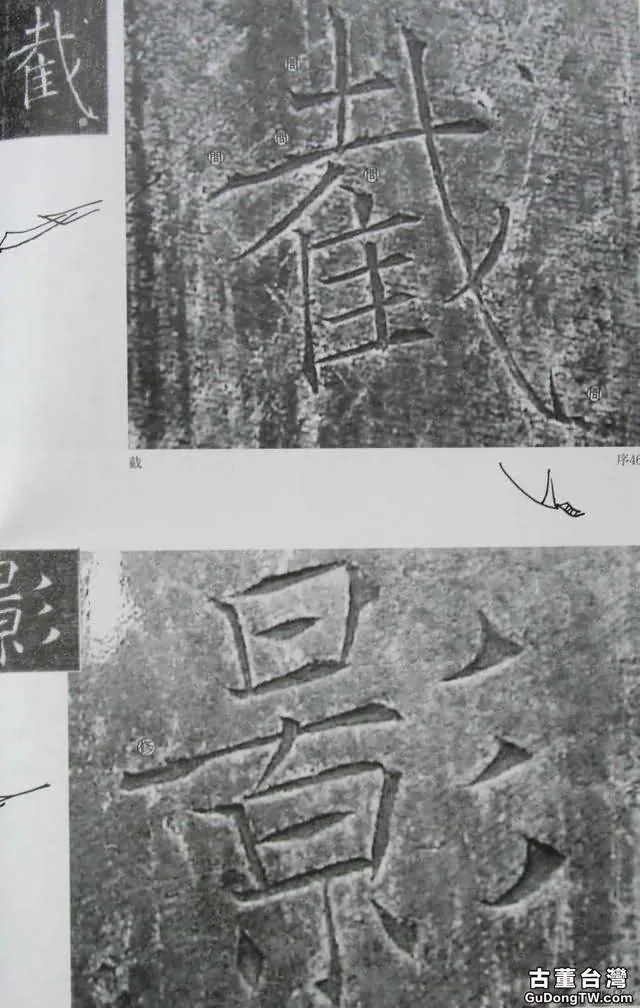

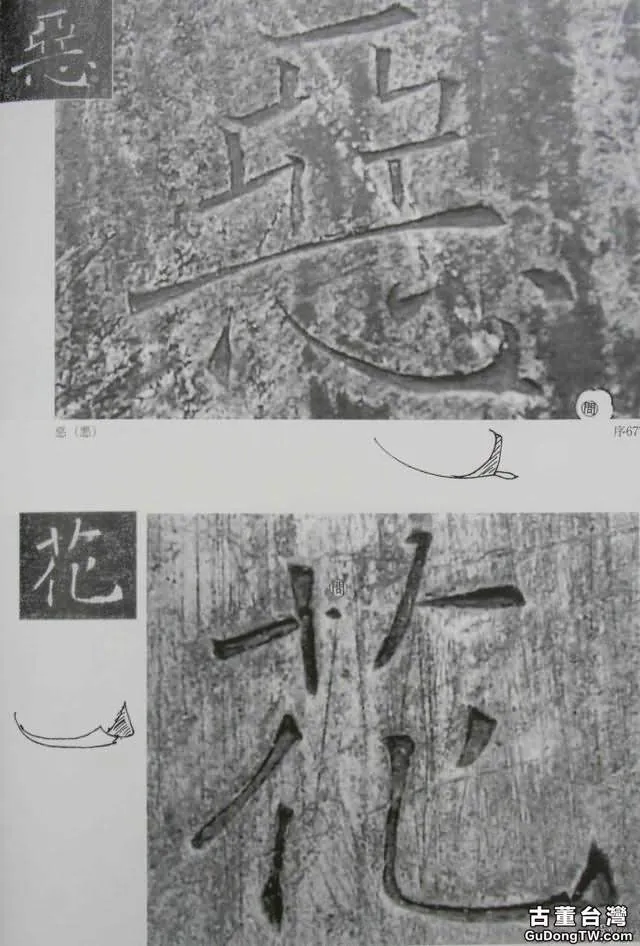

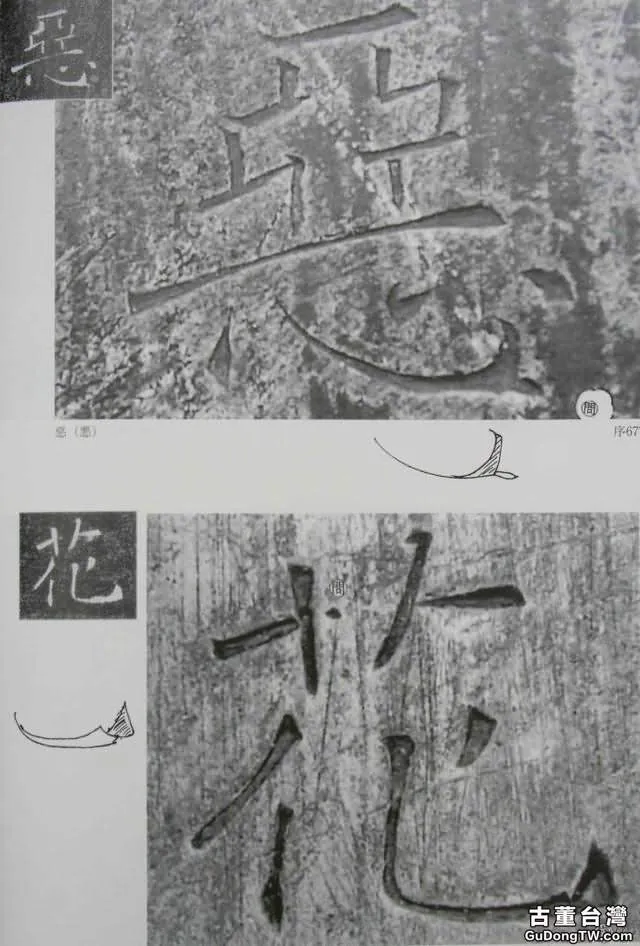

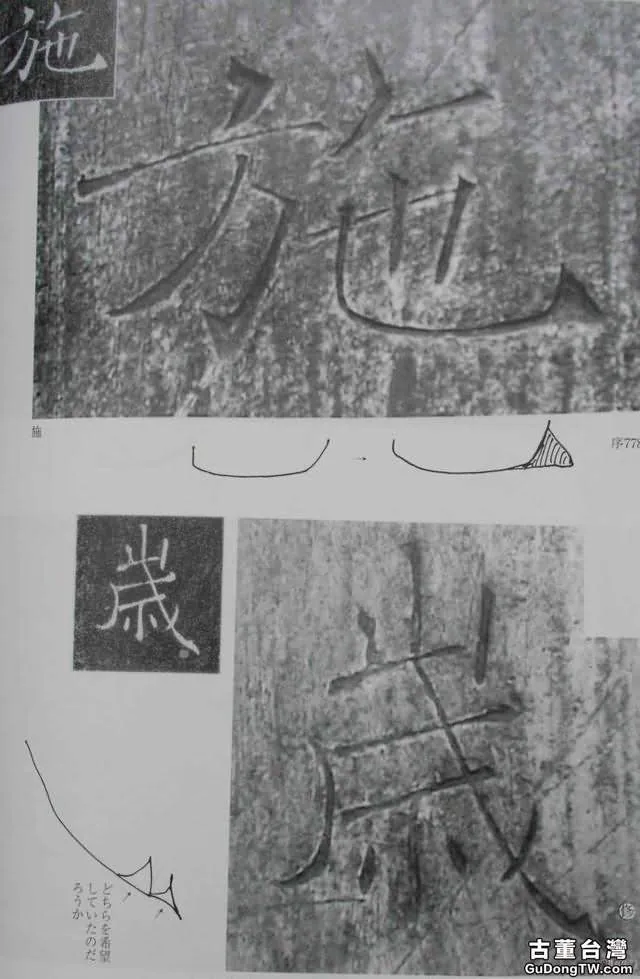

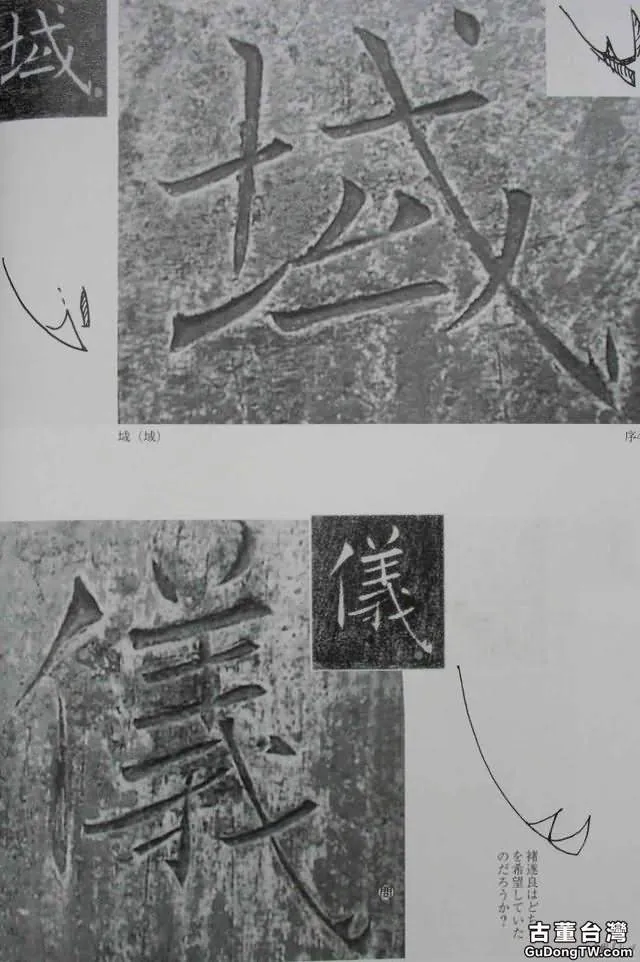

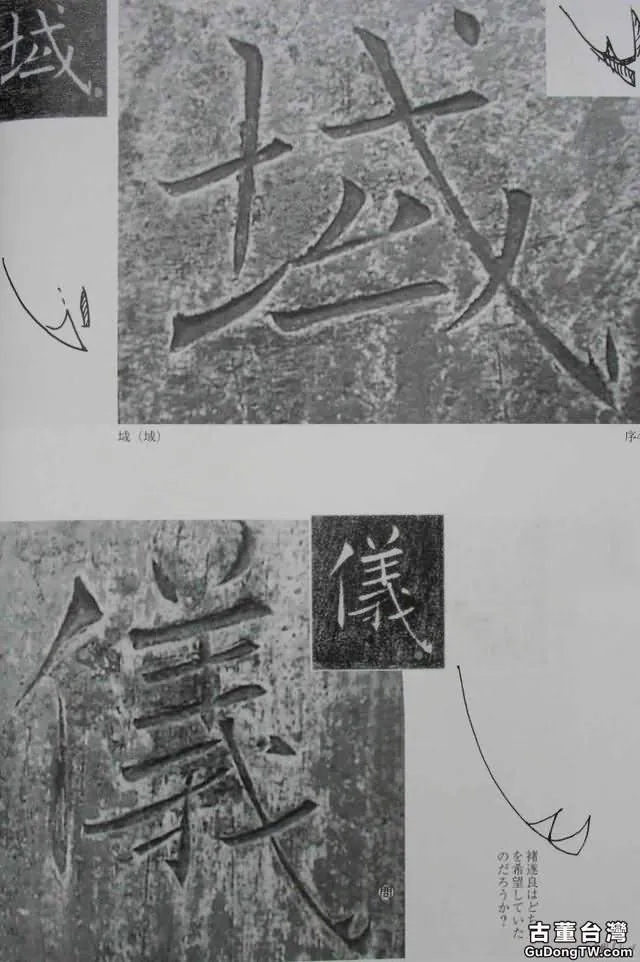

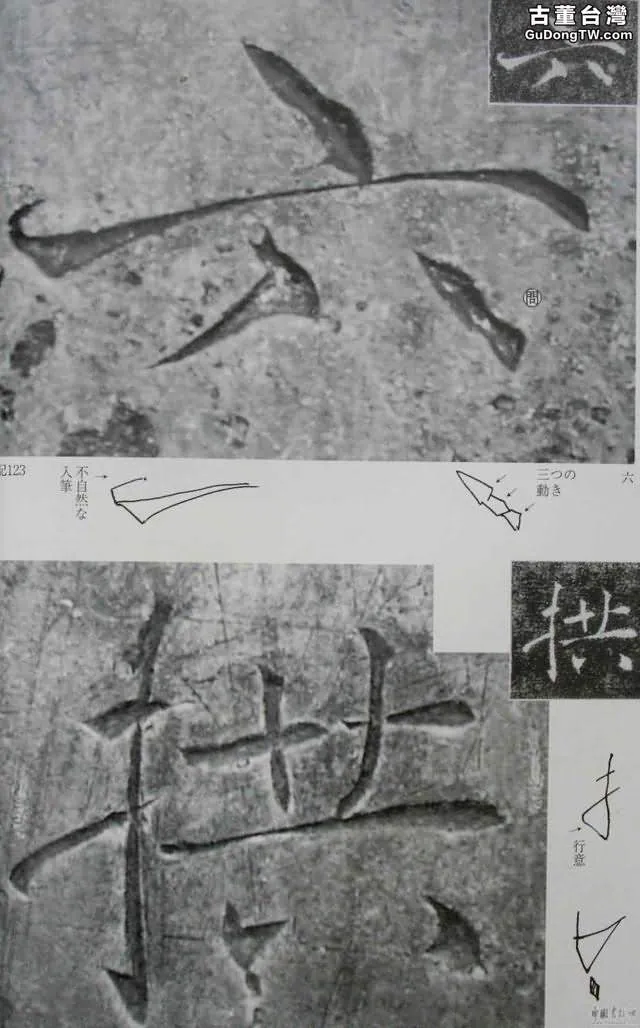

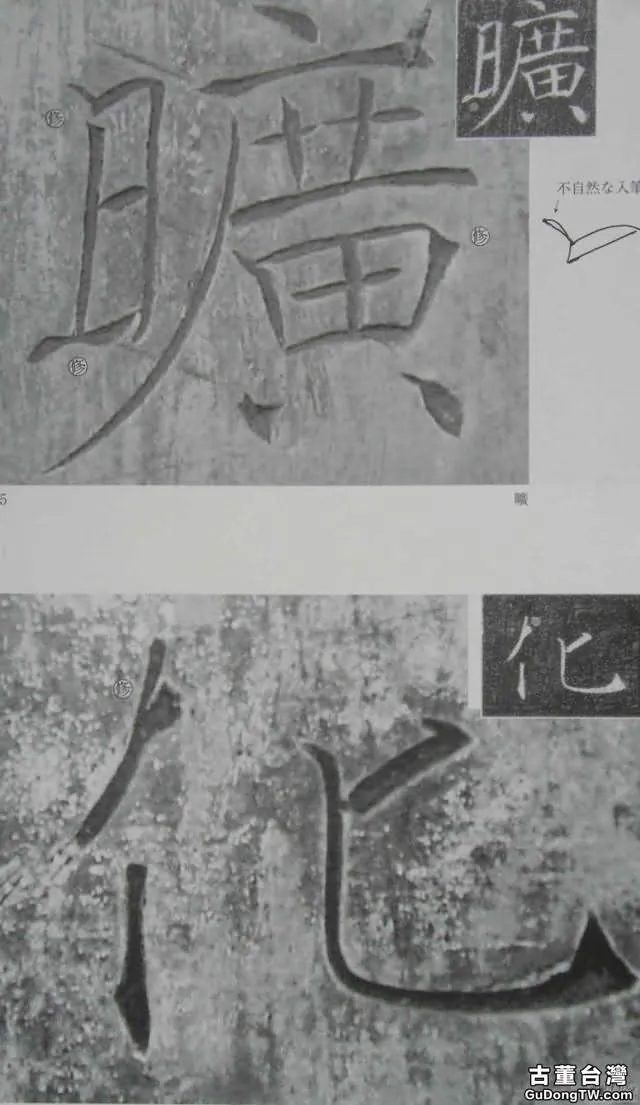

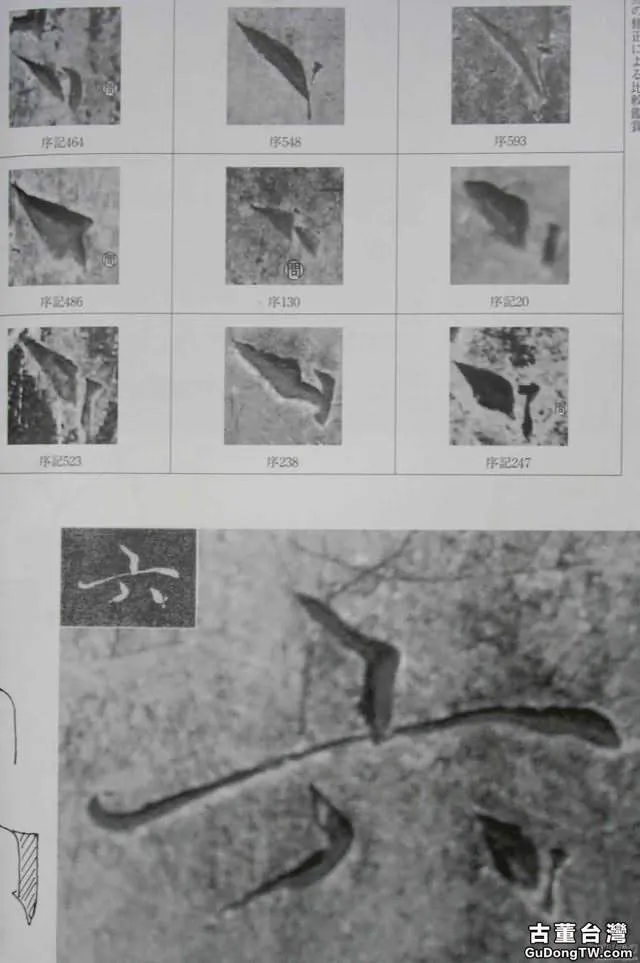

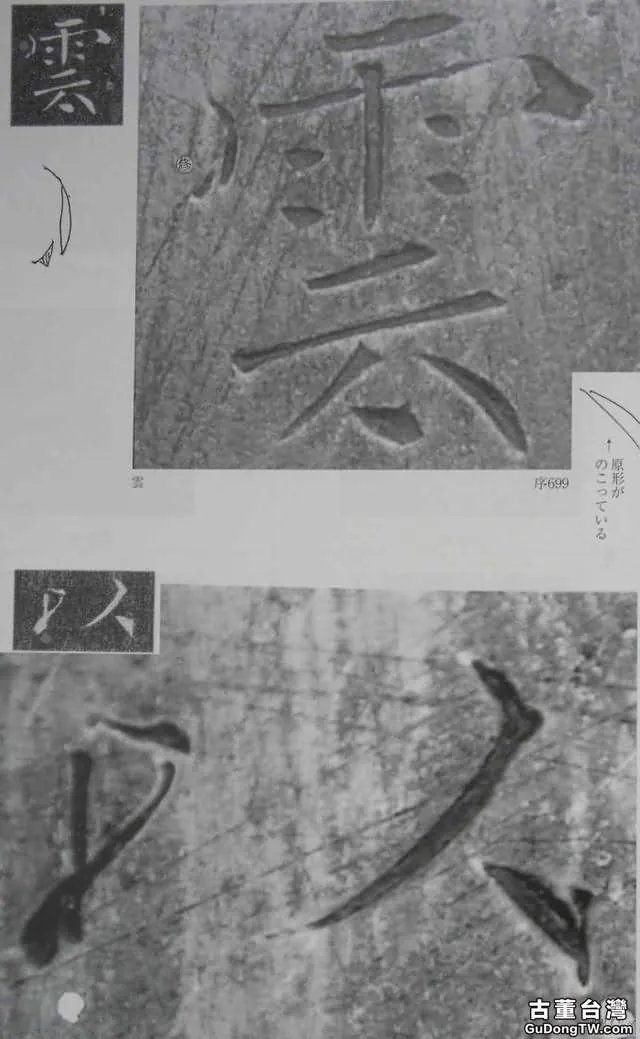

所謂「少則服膺虞監」,筆者以為是他早年看到虞世南的書跡而學習佩服他,而他們結交應在唐高祖武德四年,虞入唐為秦府參軍,遂良時為秦王府鎧曹參軍,時年二十六歲。筆者認為對褚氏產生重要影響的另一個重要人物就是歐陽詢,因為他早年受到北派書風的影響,並以此奠定筆法根基,而歐為北派代表人物,隋煬帝大業二年七月,褚遂良父亮奉詔偕潘徽、歐陽詢等人助越公楊素撰《魏書》,會素薨而止,歐褚之交可能始於此,但就此而說歐陽詢教過褚遂良筆法似不太現實。但無疑是受到過極為重要的影響!(《伊闕佛龕碑》與《房彥謙碑》單字對比,圖1、2、3、4),所以清梁巘《評書帖》要說:「褚河南書《龍門三龕記》,中年筆也,平正剛健,法本歐陽,多參八分。」貞觀元年,褚遂良為弘文館館主,檢校事物,奉敕虞世南偕歐陽詢入弘文館教示楷法,褚氏時年三十二歲。這是學書的絕佳年紀,歐虞的教學實踐,無疑會對褚氏書風產生極為重要的影響!這之後到貞觀十三年,奉敕鑒定內府所收右軍書跡,這段時間,他的書風還受到史陵的重要影響。宋趙明誠《金石錄》云:「右《隋禹廟殘碑》,其文字摩滅十五六,而其末隱隱可辨,云『會稽郡』,史陵書。筆法精妙,不減歐虞。」唐張懷瓘《書斷》云:『褚遂良嘗師史陵,蓋當時名筆也。』」《禹廟殘碑》今已不可得見,史陵又史書缺如。唐太宗與漢王元昌皆師之,可見史陵在當時極副盛名,可能因無官職而煙滅了。所謂「筆法精妙,不減歐虞。」說明史書有融合歐虞之意,或融合南北書風之意。褚氏《伊闕佛龕碑》、《孟法師碑》即有此意,此風或近史陵,亦未可知也!史陵用筆傷於疏瘦,褚氏晚年《房玄齡碑》、《雁塔聖教序》也是瘦勁的風格,很可能就是受到史陵的影響。

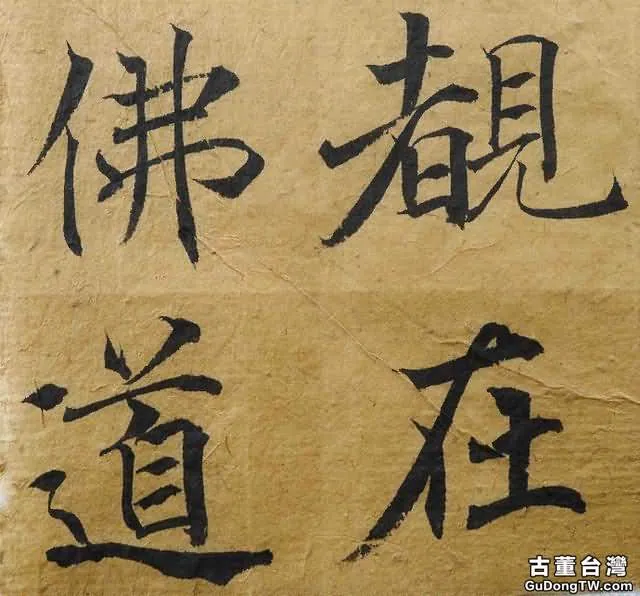

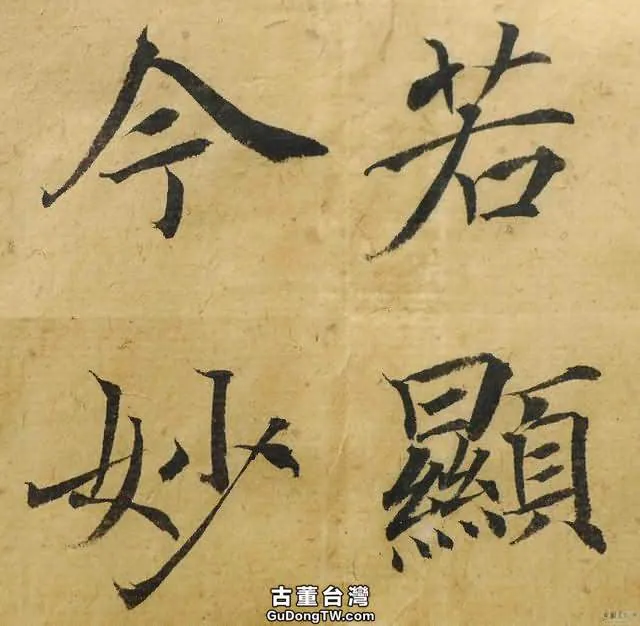

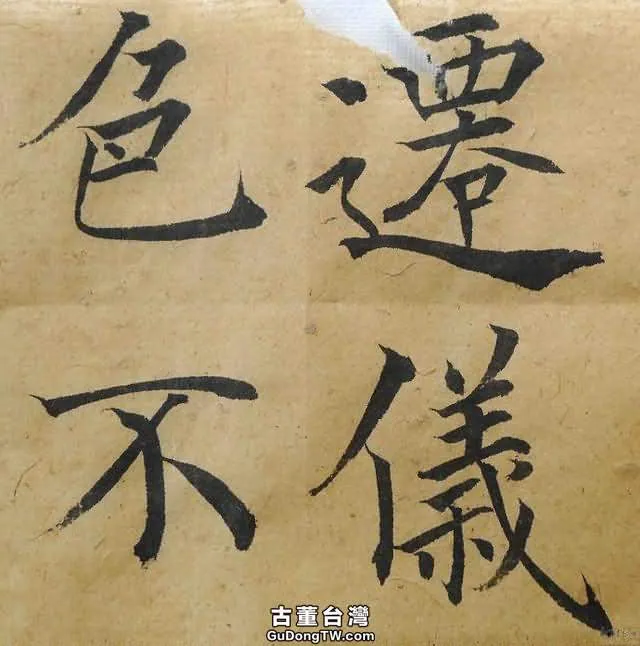

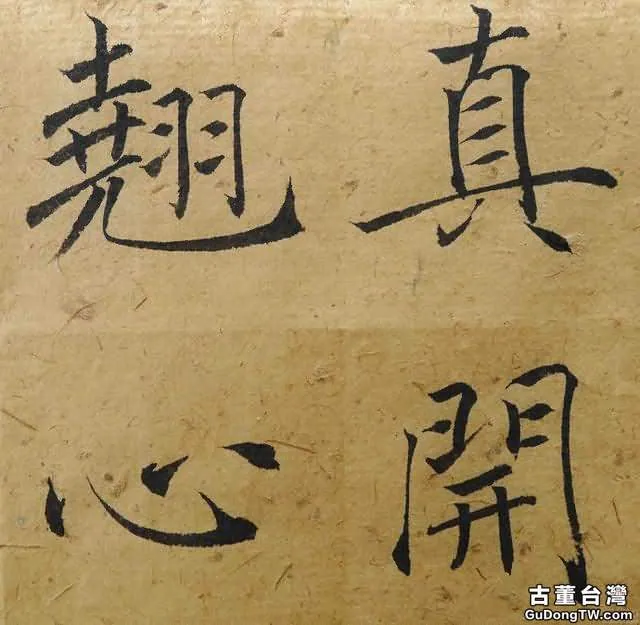

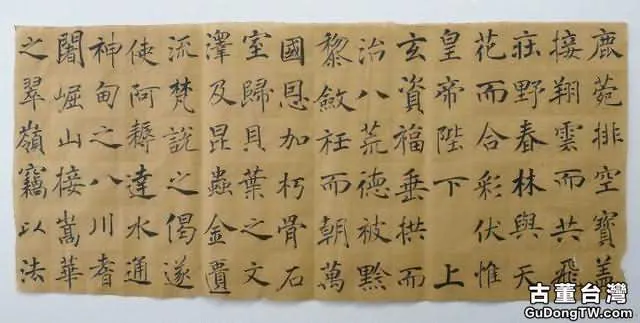

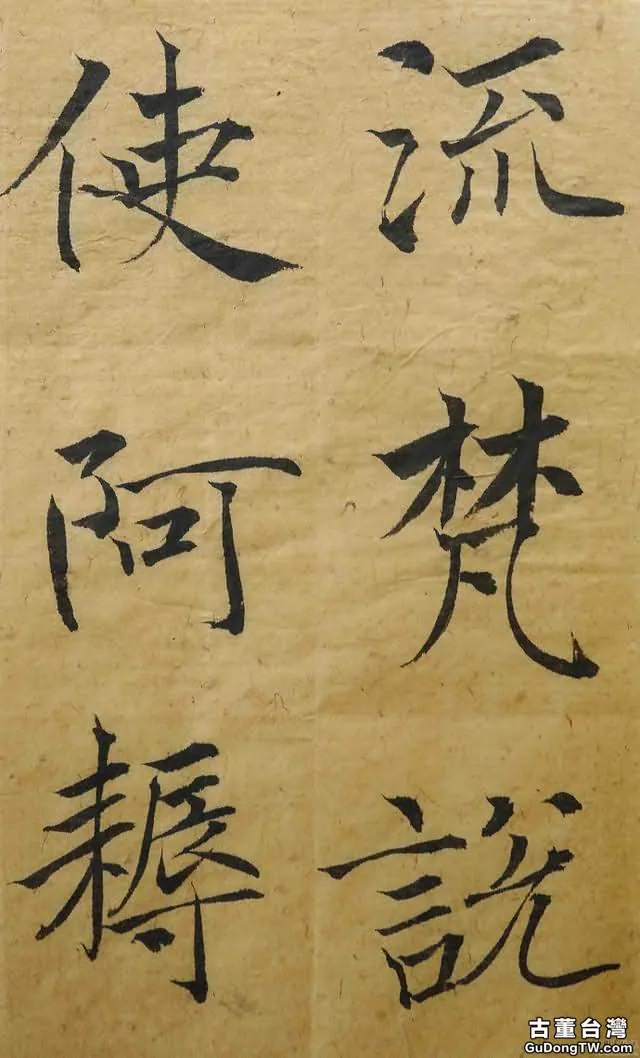

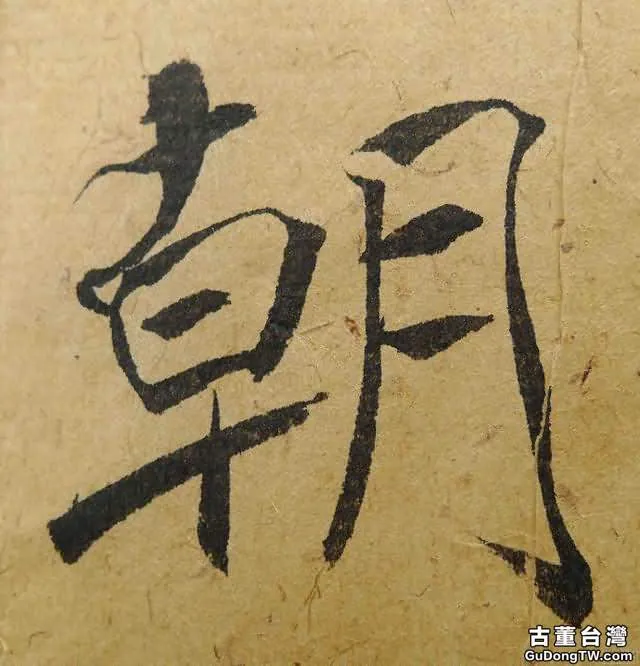

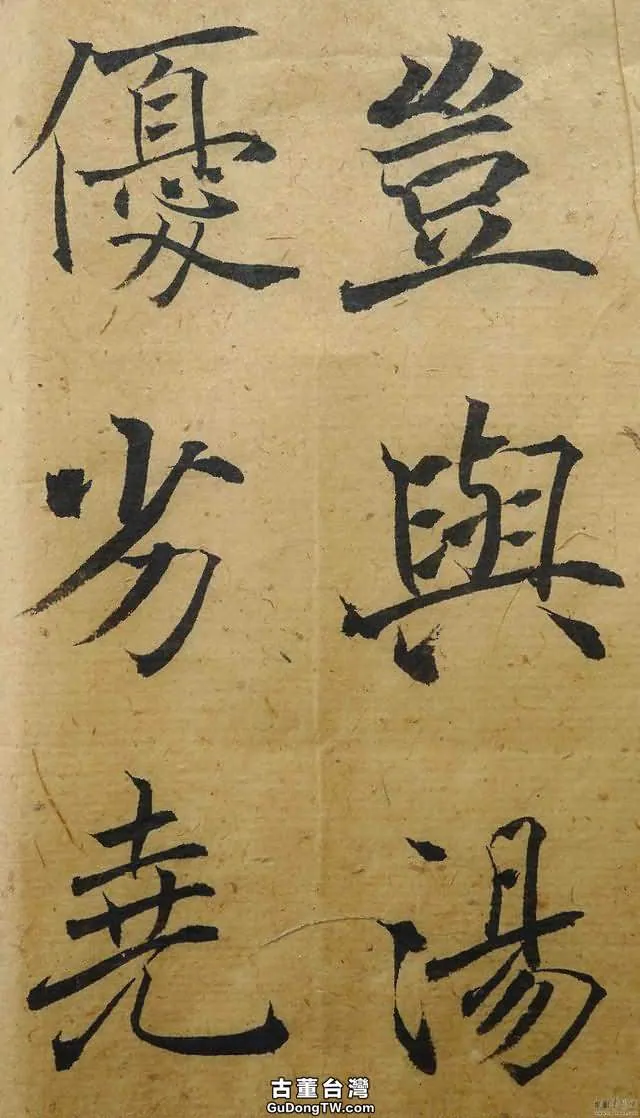

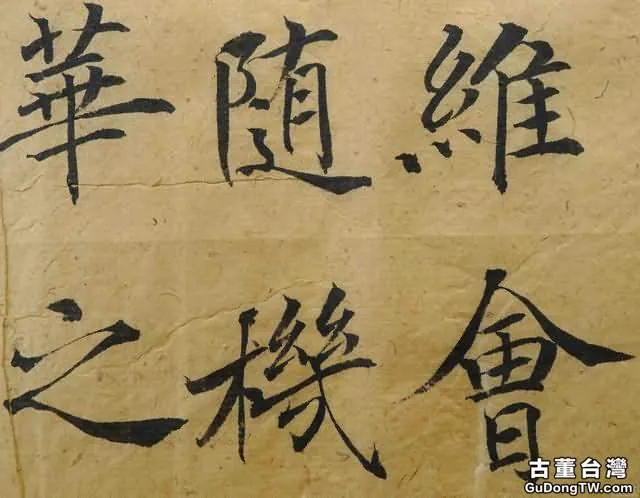

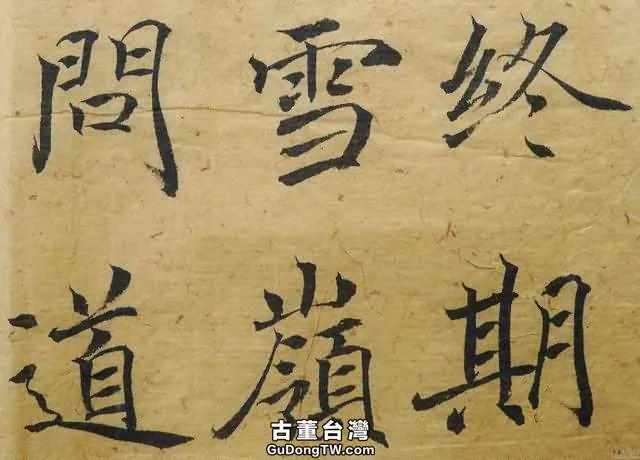

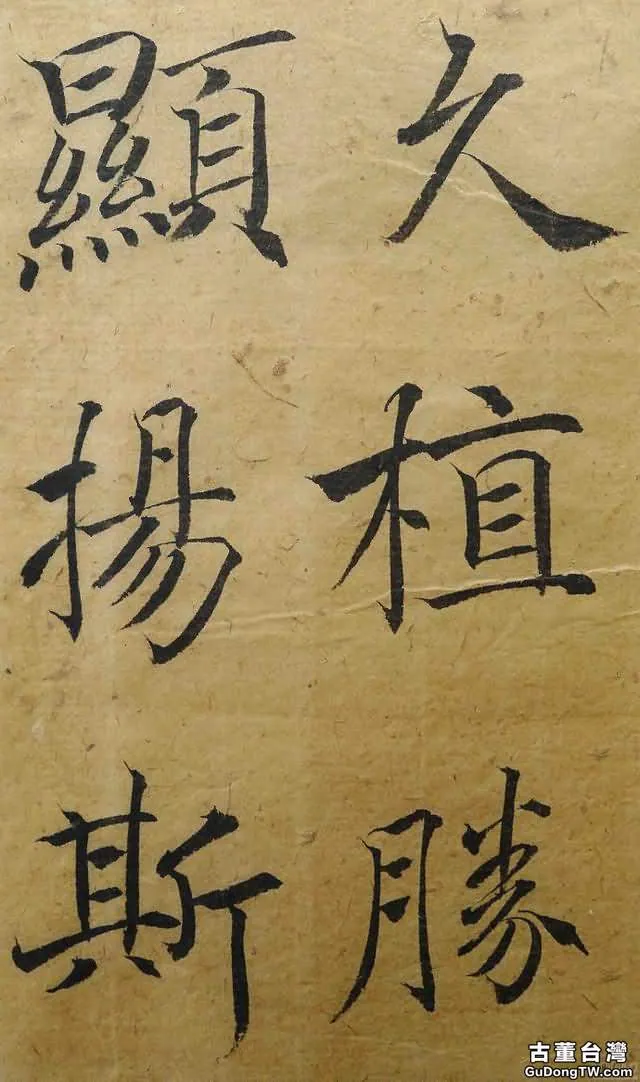

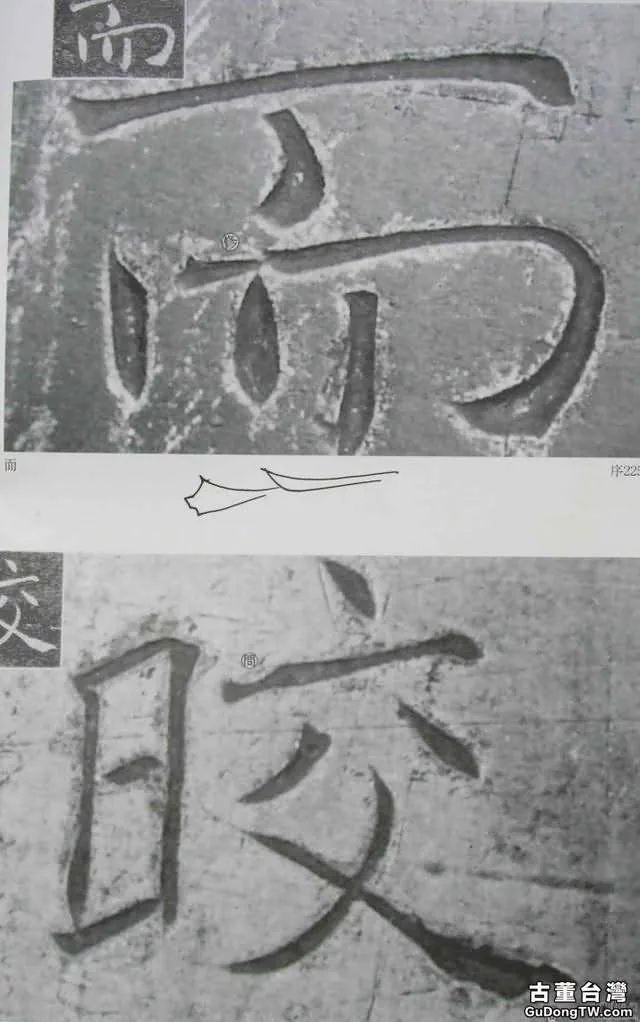

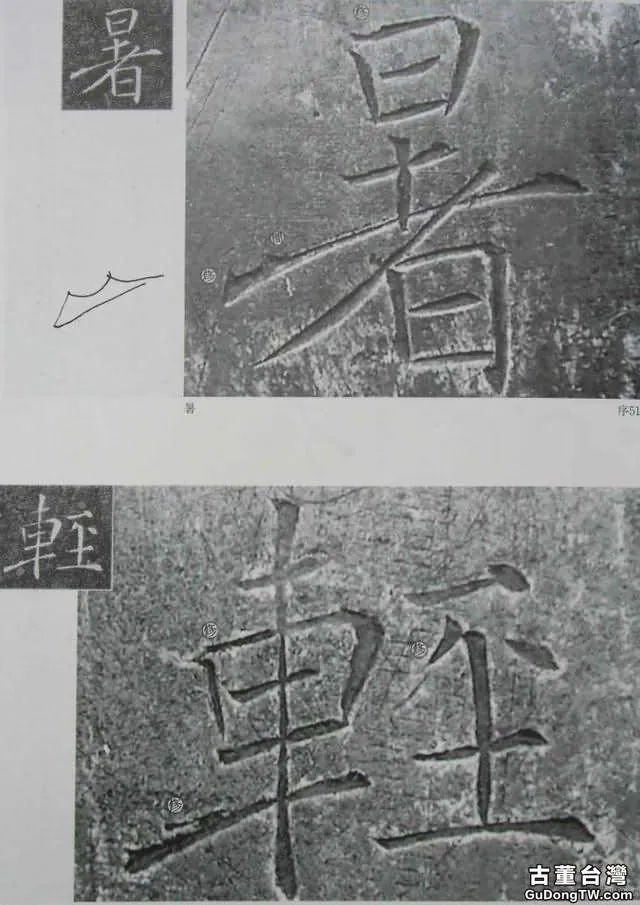

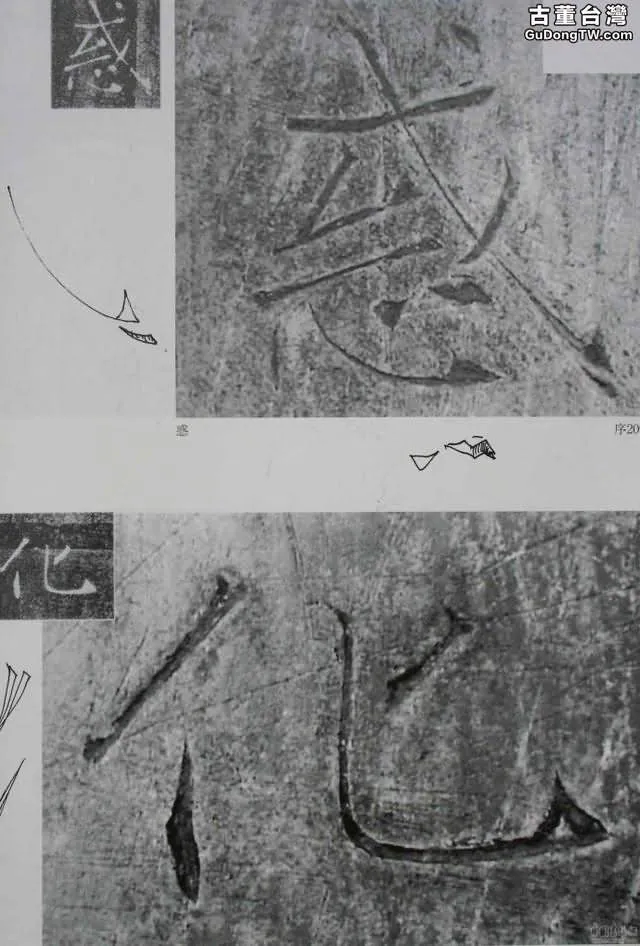

褚遂良的祖述右軍應該是其青年時期至貞觀十年,四十一歲時,已初具面目,得以因魏徵「甚得王逸少體」之譽而詔令待書。貞觀十三年,褚遂良於起居郎任上偕校書郎王知敬等於玄武門四長波門外鑒定內府書法真偽,撰《王羲之書目》。唐太宗之所以放心將內府所藏交於褚氏鑒定,說明他此時已深闇晉人筆法,其書能得晉人體勢,得到太宗的肯定。其《王羲之書目》行書五十八卷第一卷即為《蘭亭序》,雖然褚氏在此之前可能接觸過較多的羲之書跡,但真正對其之後書風起重大影響的則是《蘭亭序》。此作唐太宗於貞觀年間得於智永弟子辨才,曾令歐、虞、褚等人臨寫,歐虞此時都已屆古稀之年,筆勢書風早已定型,不可能準確實臨,又是奉帝命臨寫如此高難度的作品,自然就會顯得拘束而多楷意,如《定武蘭亭》。這裡需要特別說明的是在唐代不像我們現在這樣可以拿著近似真跡的印刷品朝夕對臨的條件,能看到真跡的機會更是少之又少。像《蘭亭》這樣重要的作品,筆者以為太宗是不可能會讓他人朝夕臨摹的,所以,即使如歐虞,要在極短的時間把握其筆法特徵也是有極大難度的。而褚遂良就不同了,他正值中年,又是奉帝命鑒定內府法書真偽,在當時來說是看到右軍真跡最多最全面的人,有更多機會學習臨摹《蘭亭》真跡。同時相對較年青,書風尚未定型,能不斷將其用筆吸收融匯到自己的作品當中,可以說鑒定內府法書、撰書目是褚遂良晚年變化,即將羲之行書筆意融入其楷書成自家面目的重要契機。(馮摹《蘭亭》、《伊闕佛龕碑》及《雁塔聖教序》單字對比,圖5、6、7)[這裡之所以用馮摹本,主要是基於馮摹本用筆特徵與晉人風格相近似,與日本藏智永《真草千字文》也能找到前後的對應關係。]

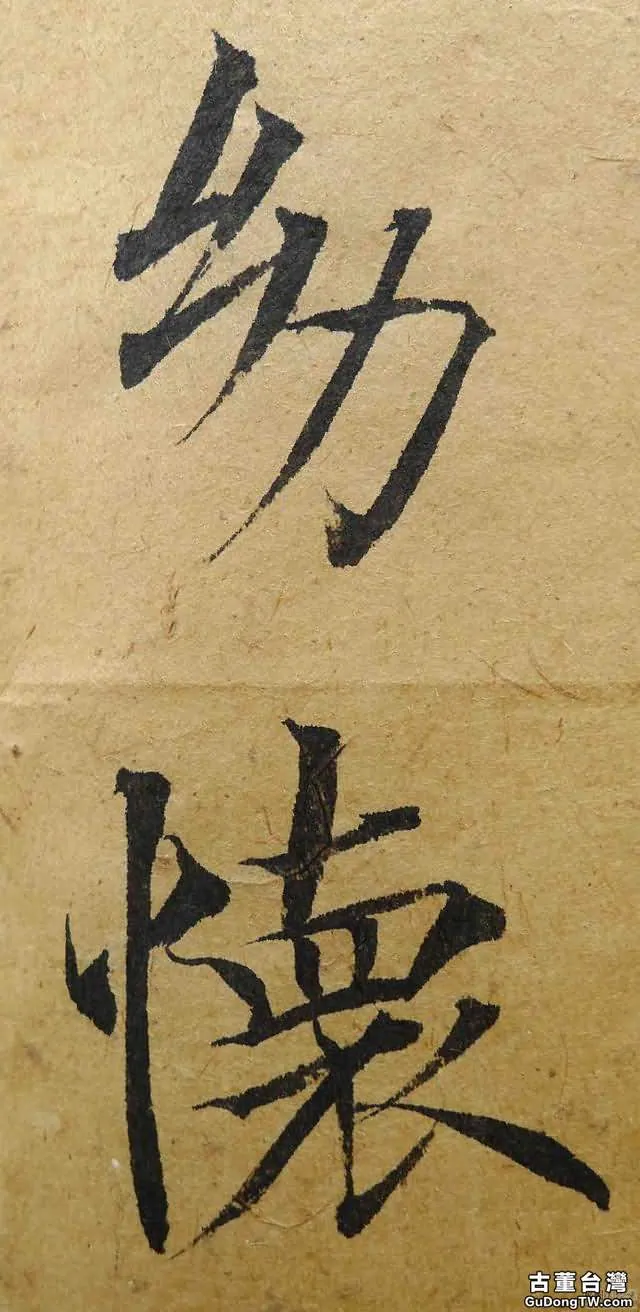

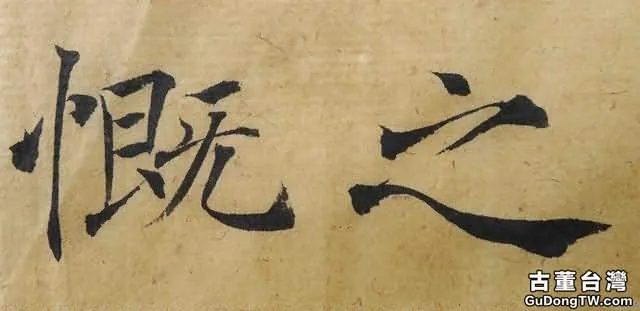

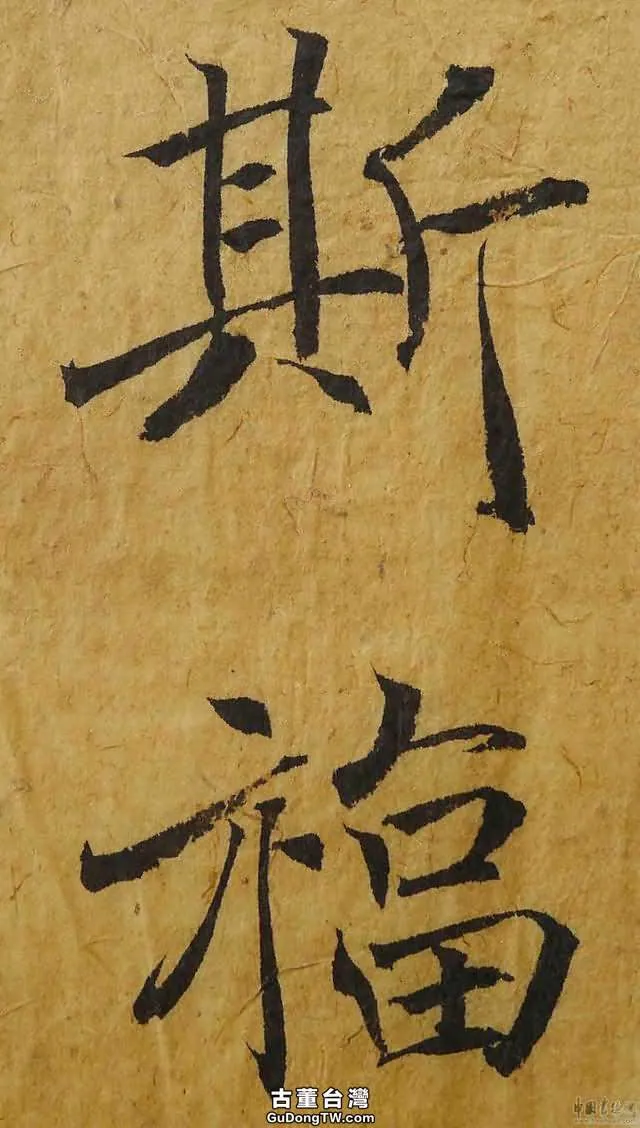

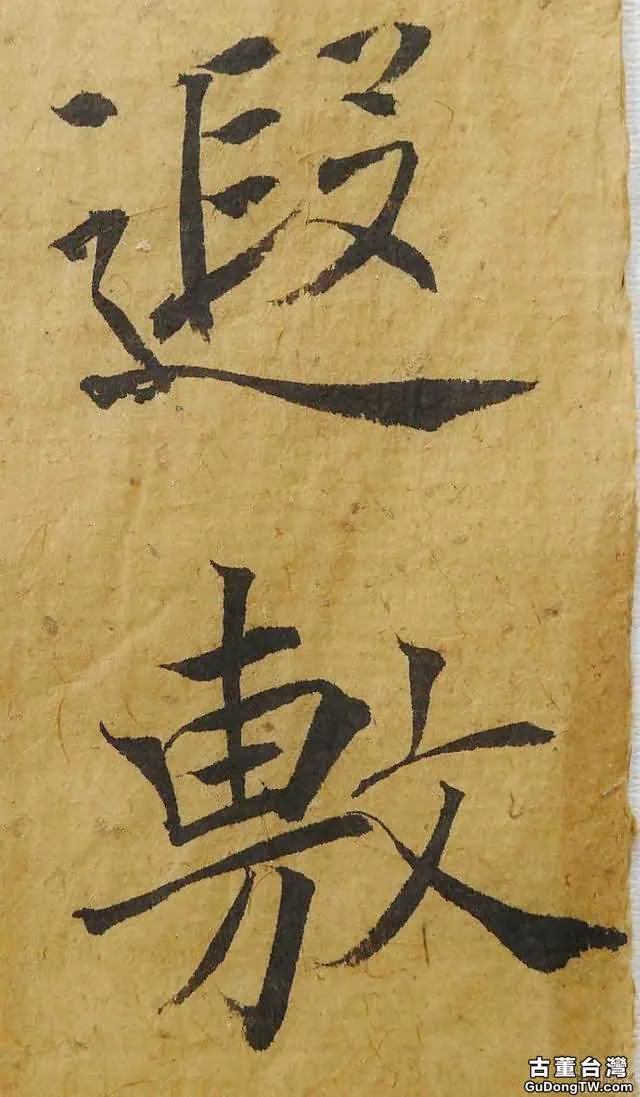

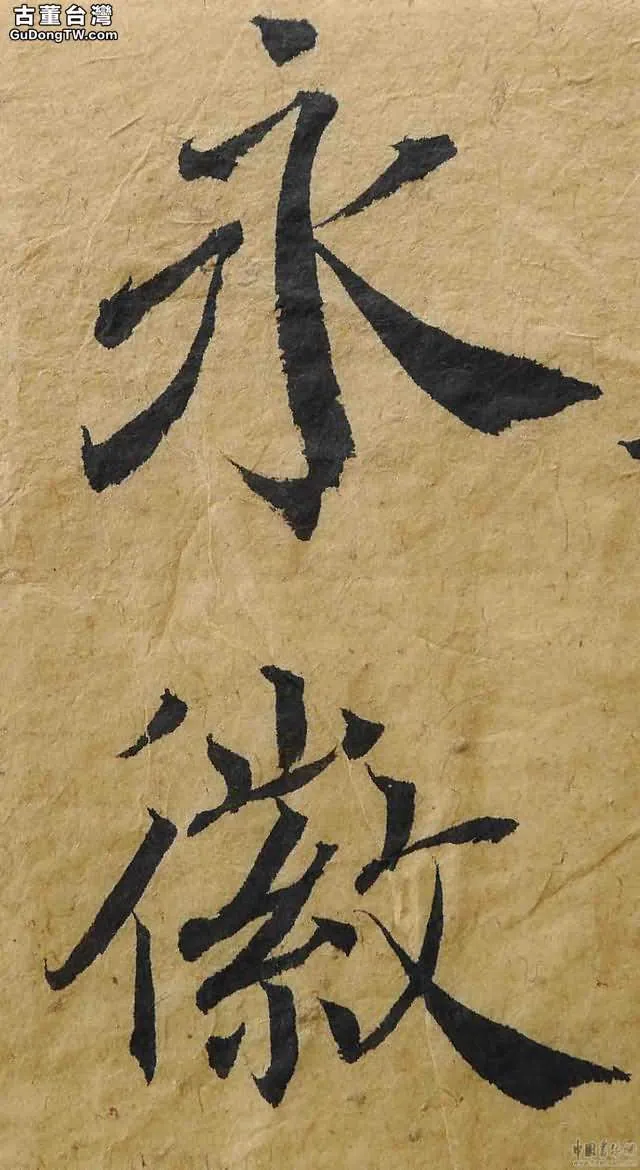

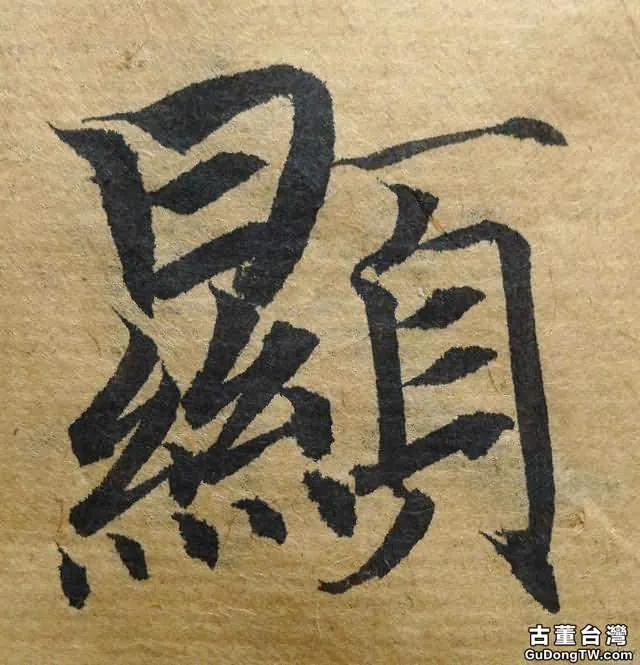

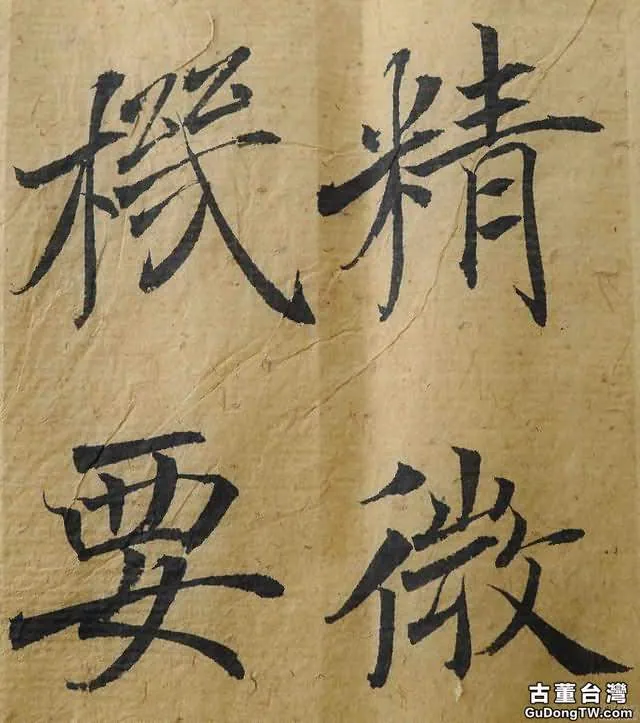

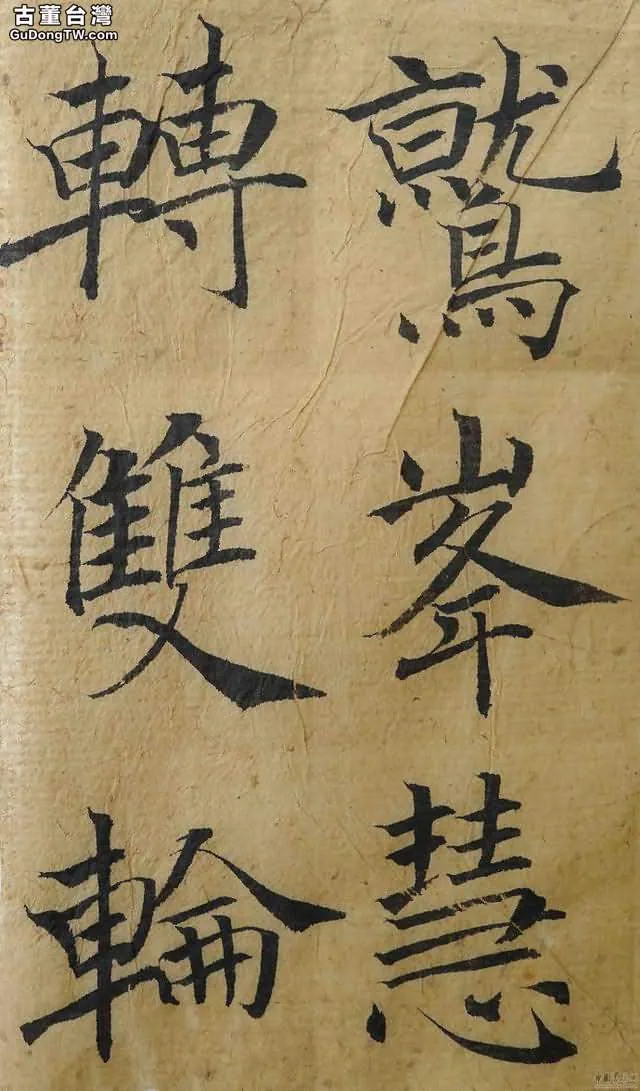

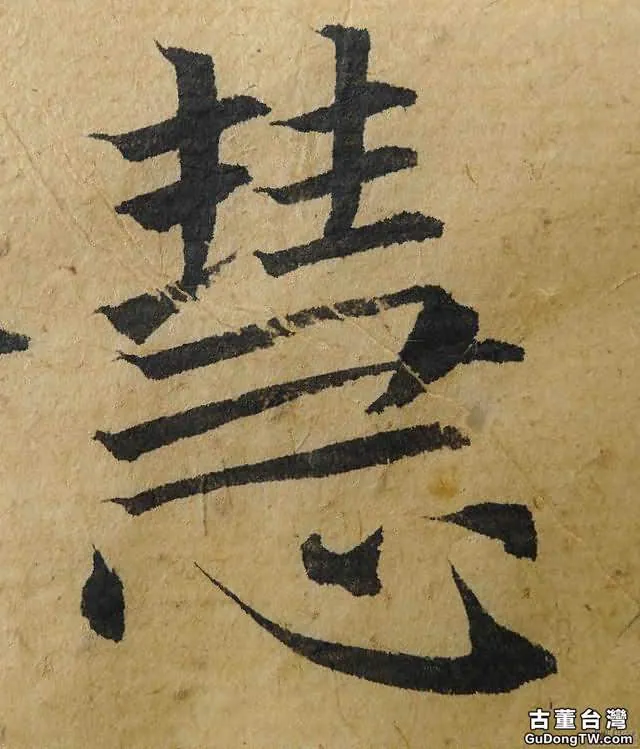

可以說褚遂良將羲之行書筆意融入其楷書,最終完成了他書法上的蛻變,形成「筆力瘦勁,如百歲枯籐,空明飛勁,渣滓去而清虛來,想其格韻超絕,直欲離紙一寸,如晴雲掛空,仙人嘯樹,故自飄然不可攀仰。」[ 清王澍。]的風格。

二、筆法傳承及演變

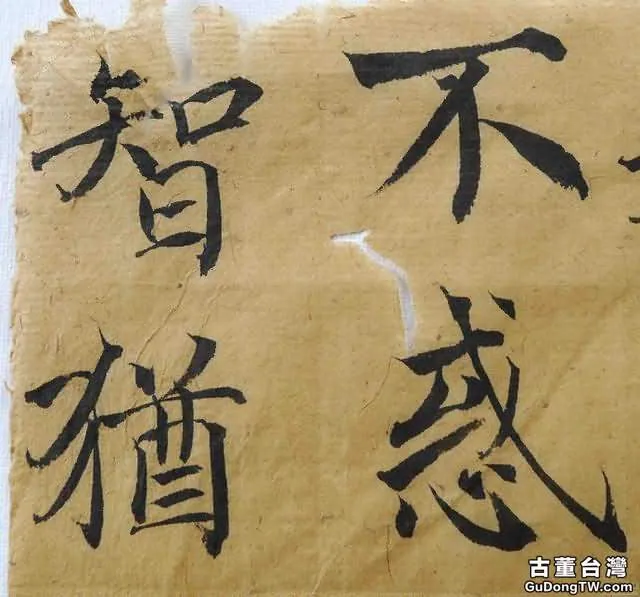

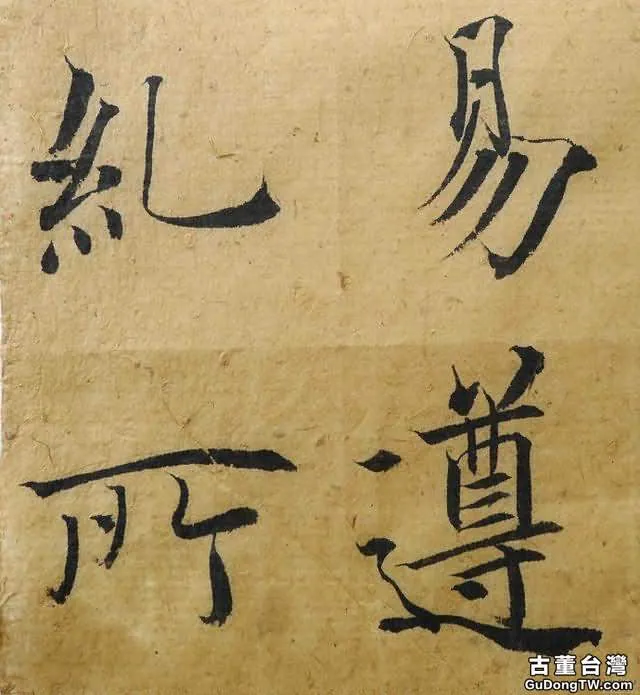

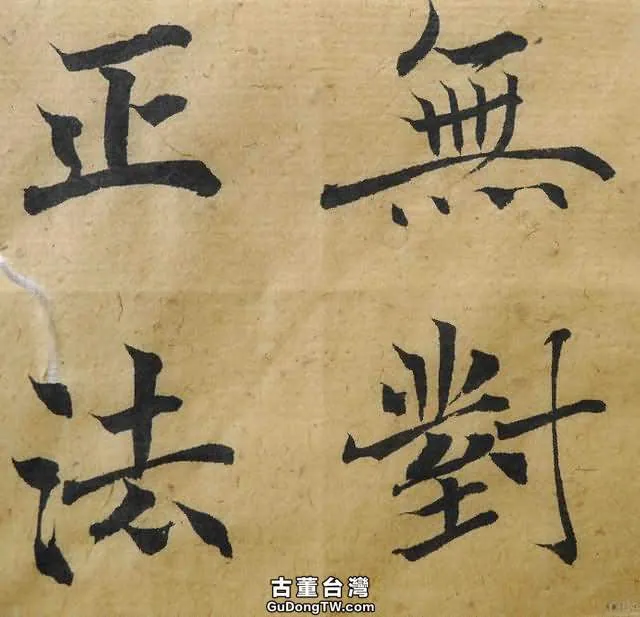

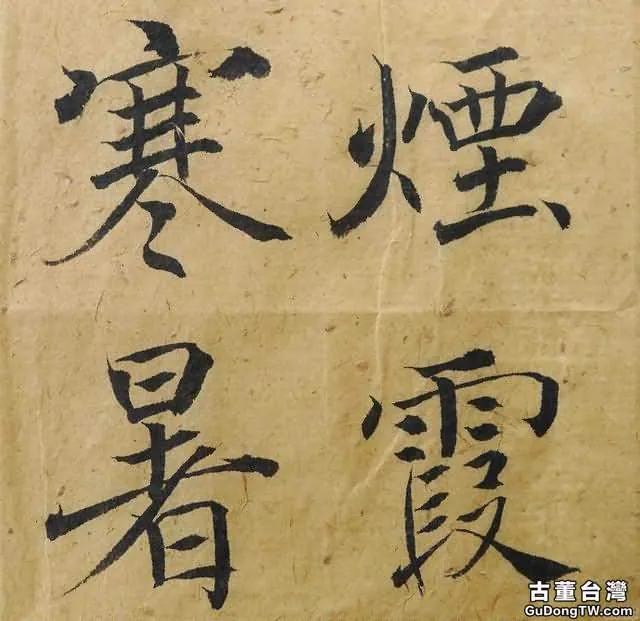

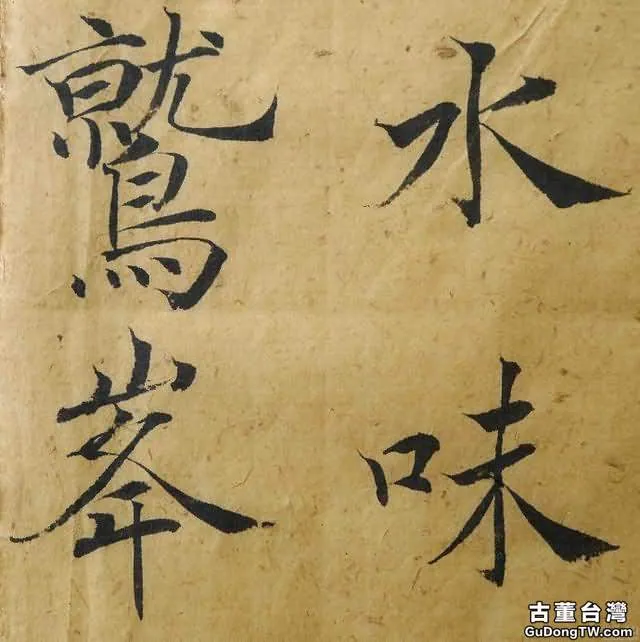

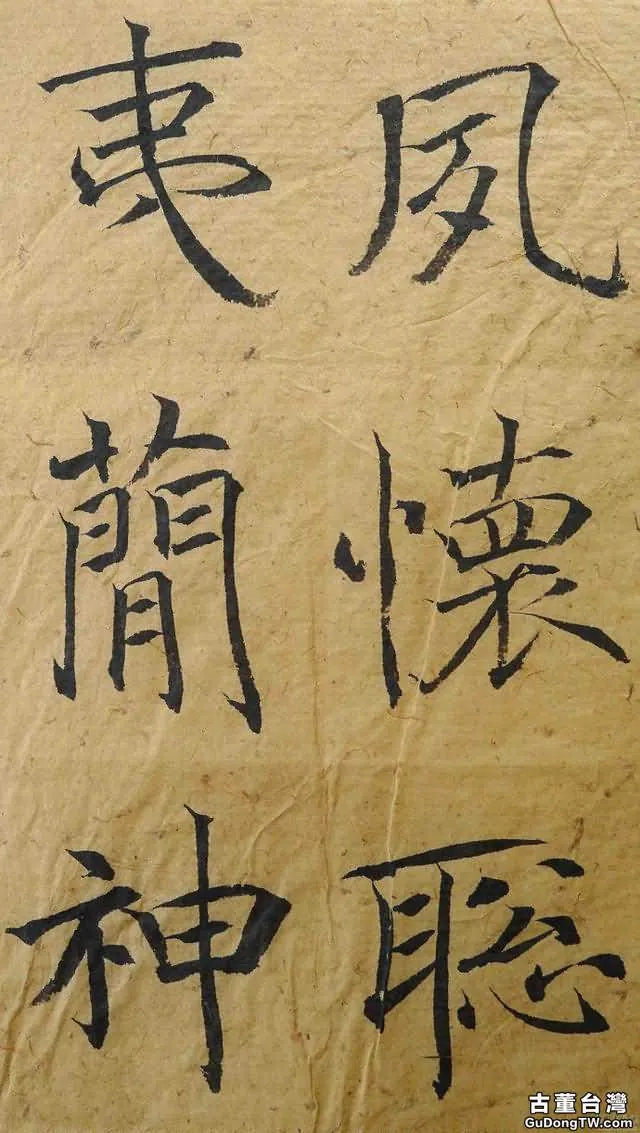

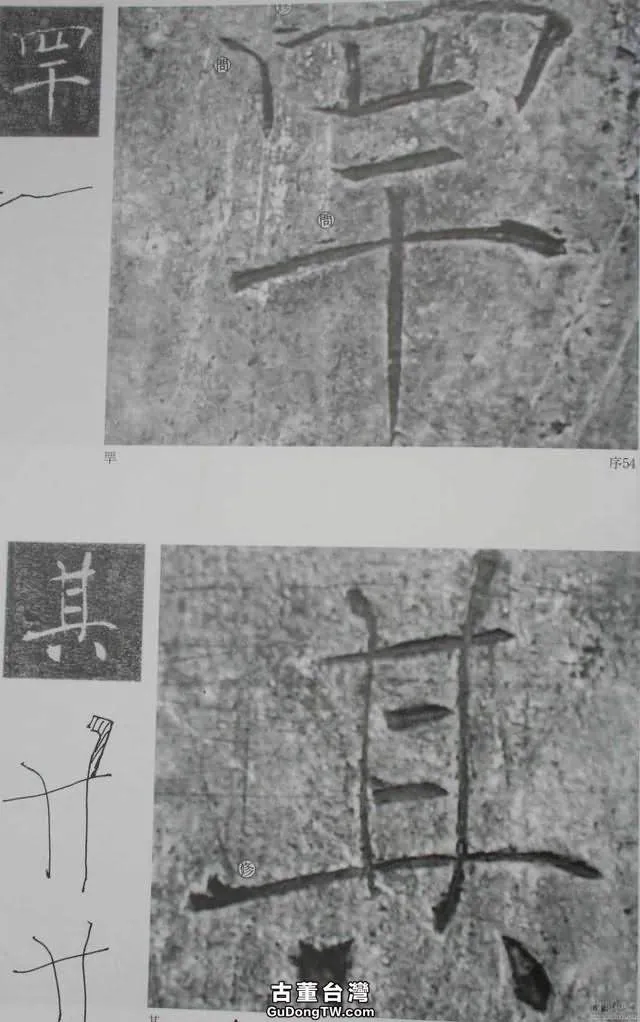

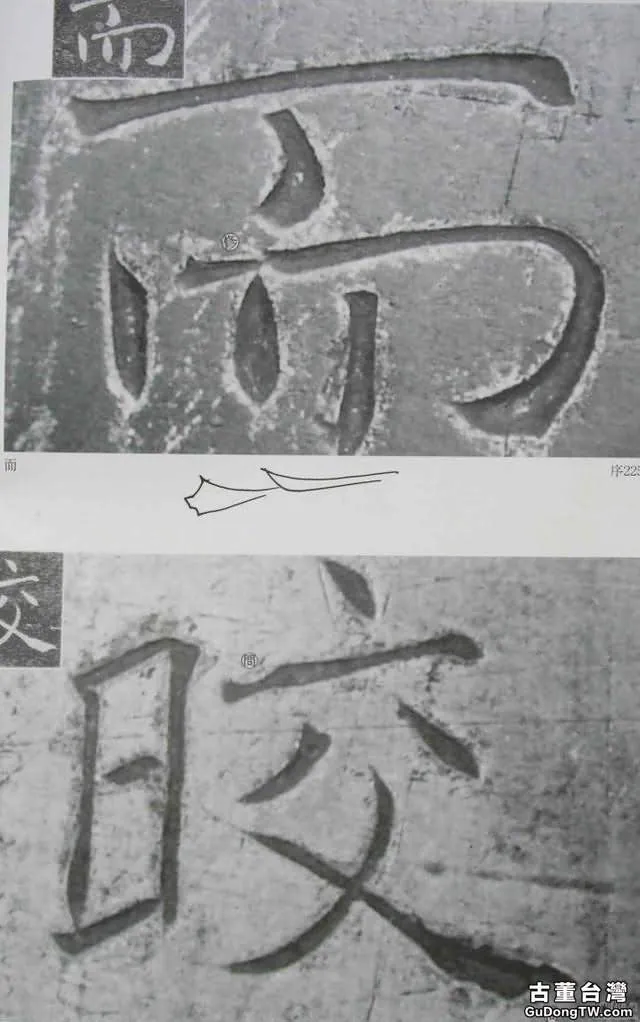

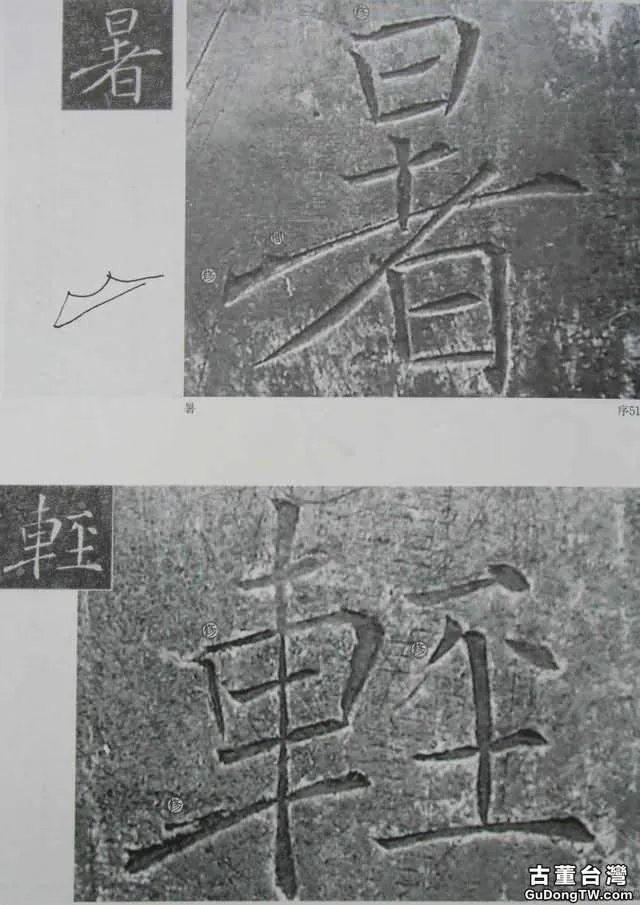

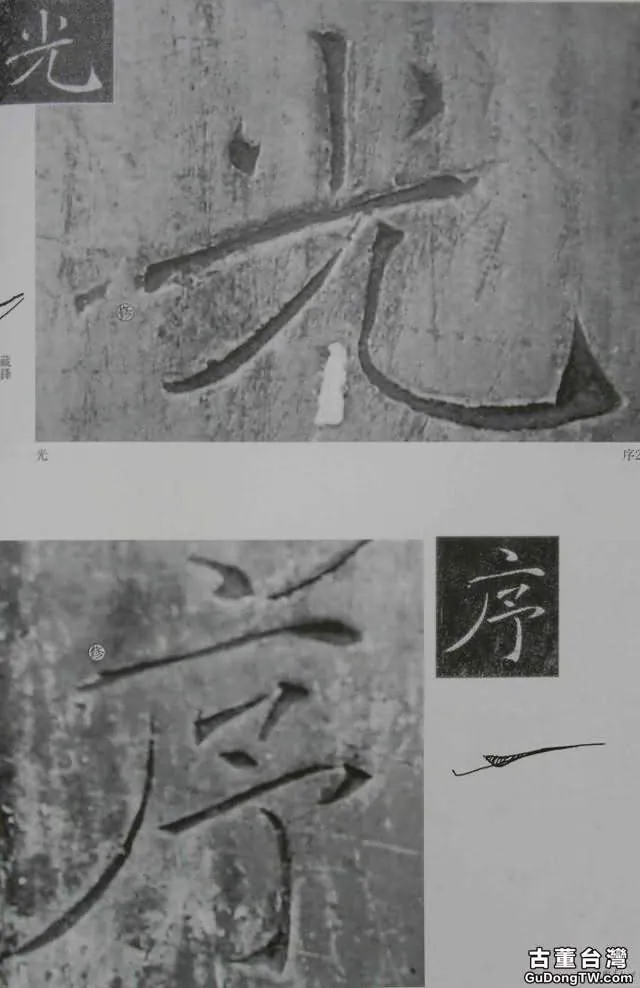

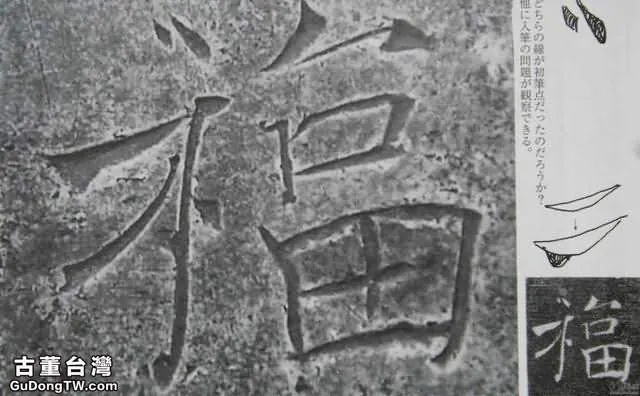

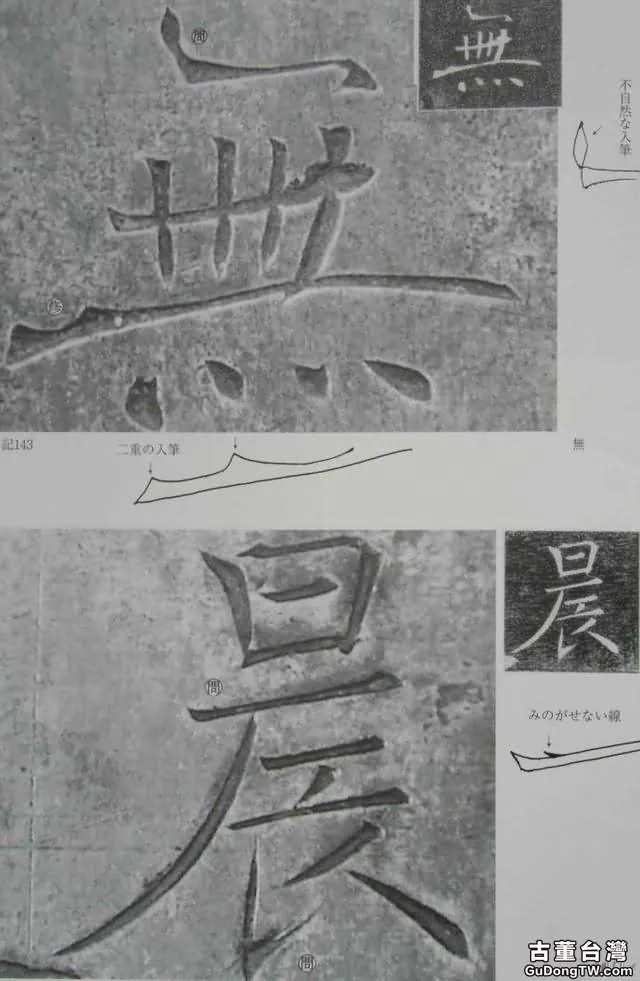

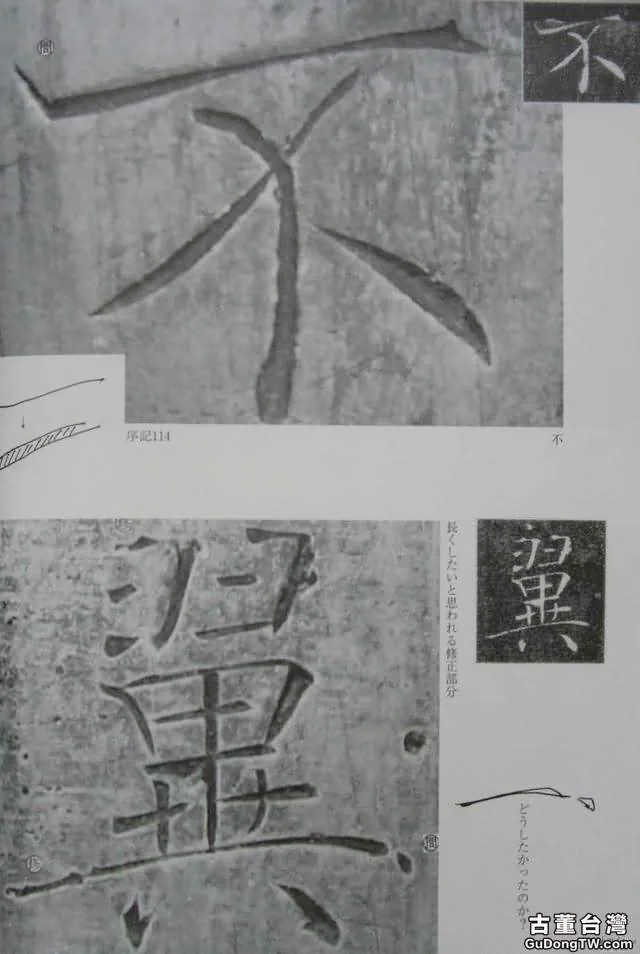

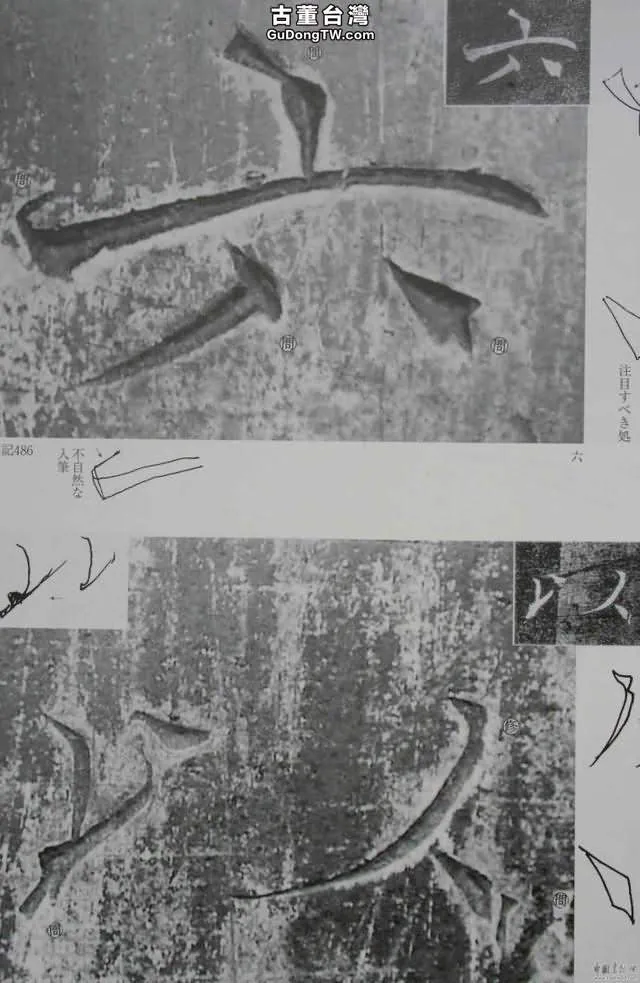

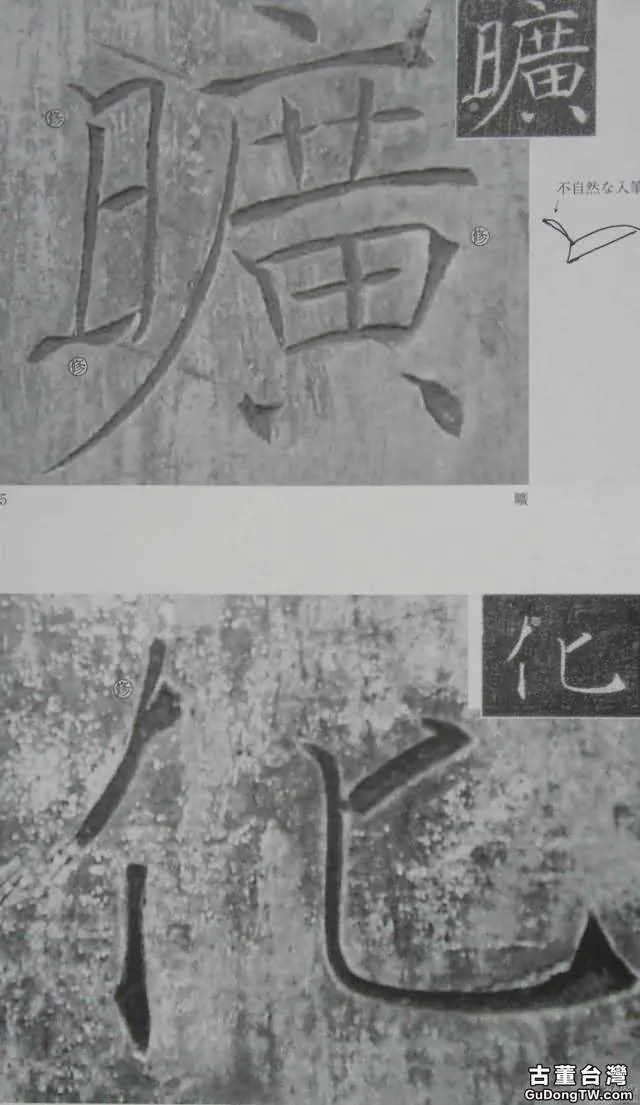

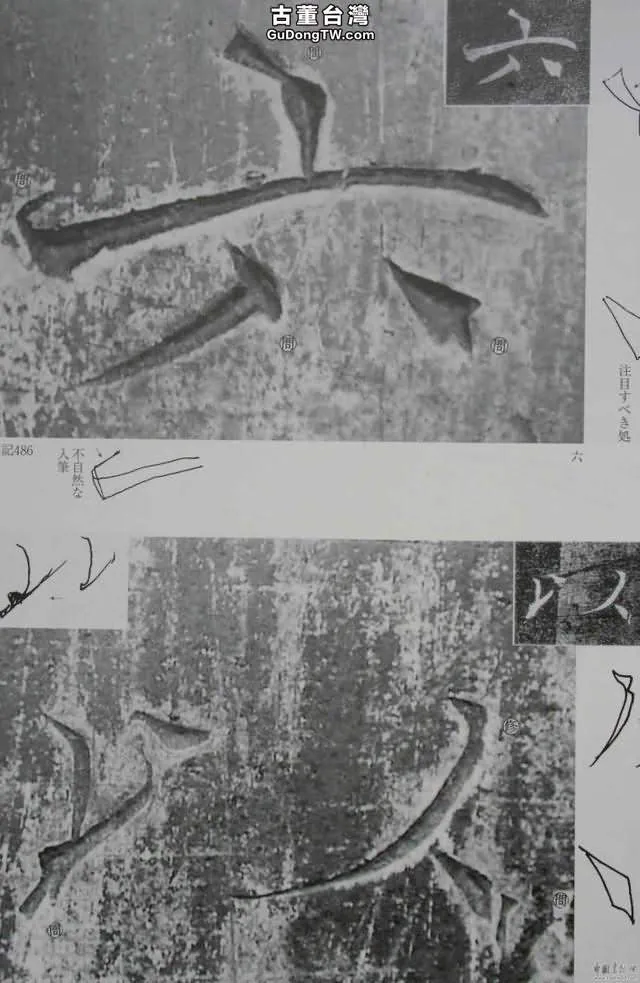

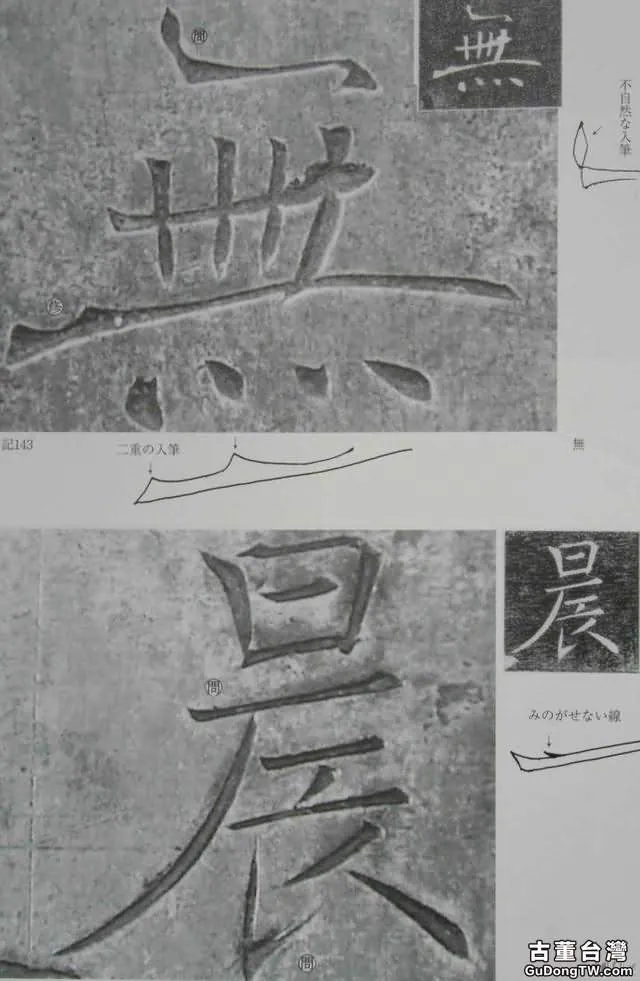

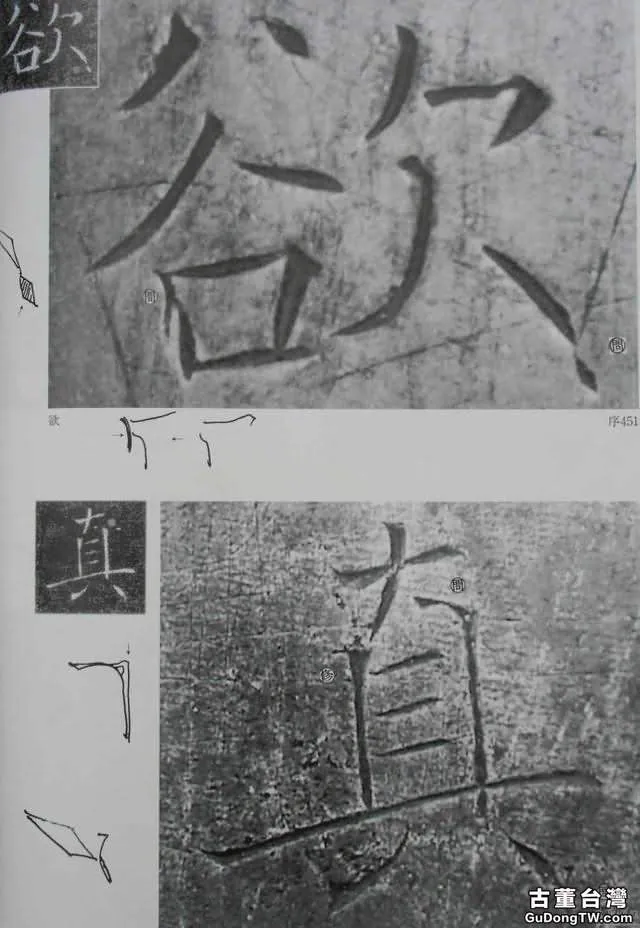

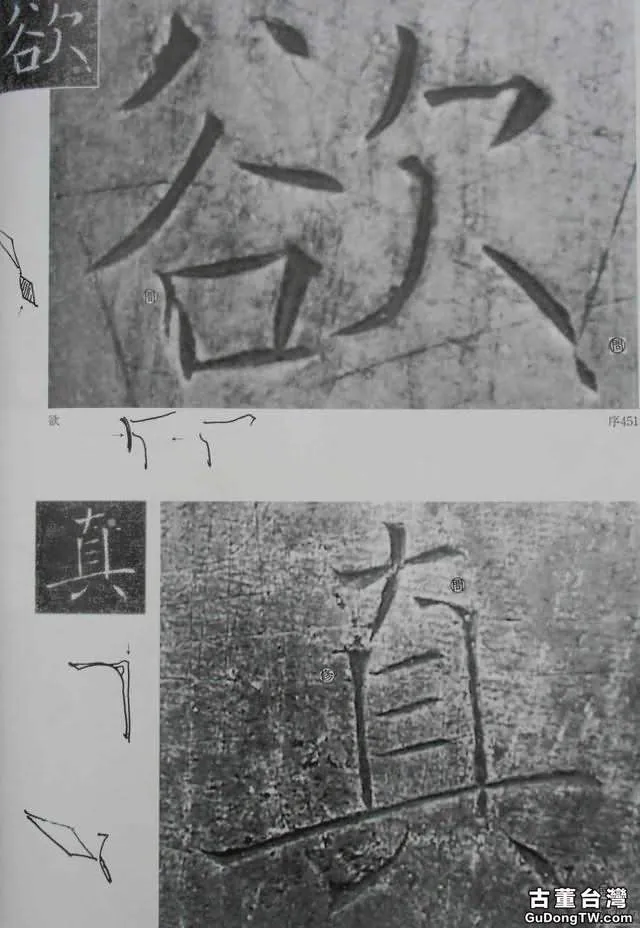

至初唐,由於時代變遷,在學習二王書法上也產生了較大的差異,不單單是由於社會風氣,學術思潮,還包括執運等用筆的具體細節上。可惜褚遂良在這方面沒有給我們留下片言隻字,只有唐顏真卿《述張長史筆法十二意》中張旭:「後問於褚河南,曰:『用筆當須如印印泥。』思而不悟,後於江島,遇見沙平地靜,令人意悅欲書。乃偶以利鋒畫而書之,其勁險之狀,明利媚好。自茲乃悟用筆如錐畫沙,使其藏鋒,畫乃沉著。當其用筆,常欲使其透過紙背,此功成之極矣。真草用筆,悉如畫沙,點畫淨媚,則其道至矣。」關於「印印泥」,沈尹默先生認為:「前人用它來形容用筆,自然也和錐畫沙一樣,是說明藏鋒和用力深入之意。而印印泥還有一絲不走樣的意思,是下筆既穩且準的形容。要達到這一步,就得執筆合法,而手腕又要經過基本訓練的硬工夫,才能有既穩且準的把握。」[《沈尹默記書叢稿》之《唐顏真卿<述張旭筆法十二意>》。]這裡張旭認為褚遂良用筆多藏鋒逆勢,以求點畫的力度與明淨。唐徐浩《論書》云:「用筆之勢,特須藏鋒,鋒若不藏,字則有病,病且未去,能何有焉?」於此可見,中唐書家如顏真卿、徐浩都特別強調藏鋒、逆勢,以求點畫的力度,這與初唐用筆已有較大的區別。歐虞雖也講藏鋒,但更重筆勢,注重藏露的自然轉換產生的一種節奏感,所以顏、徐的講藏鋒,正好反襯出褚遂良的露鋒取勢,露鋒也有順逆之別(《雁塔聖教序》與米芾臨羲之《大道帖》單字起筆對比,圖8、9)這種順逆用筆的多角度變化,到宋代的米芾即演化為八面出鋒。

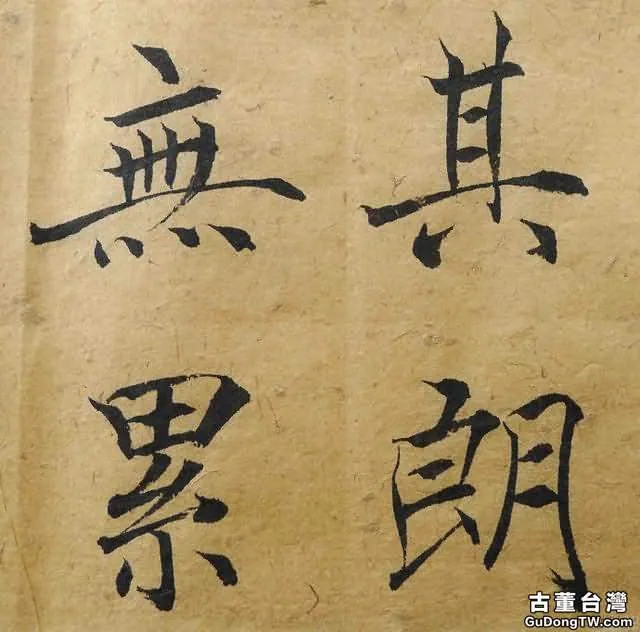

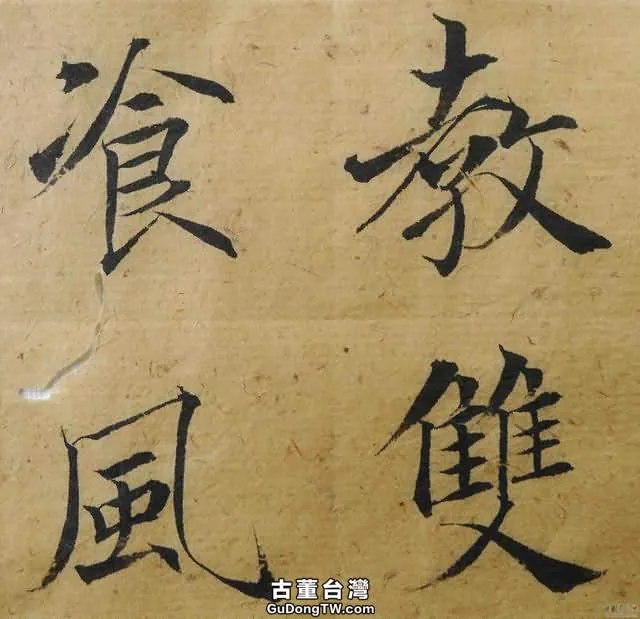

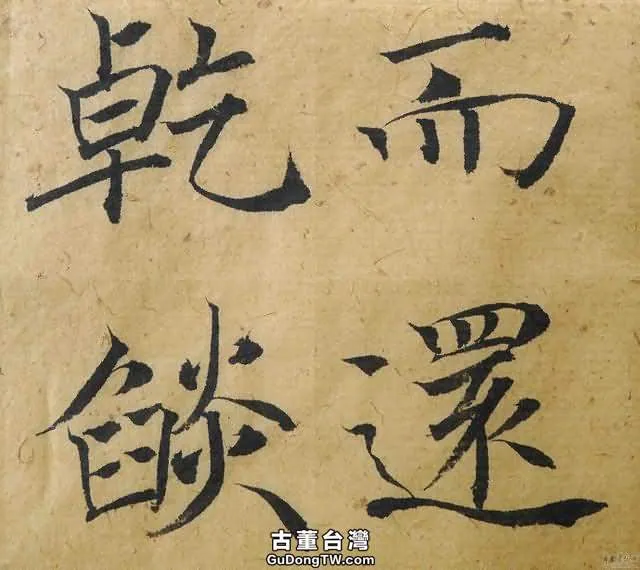

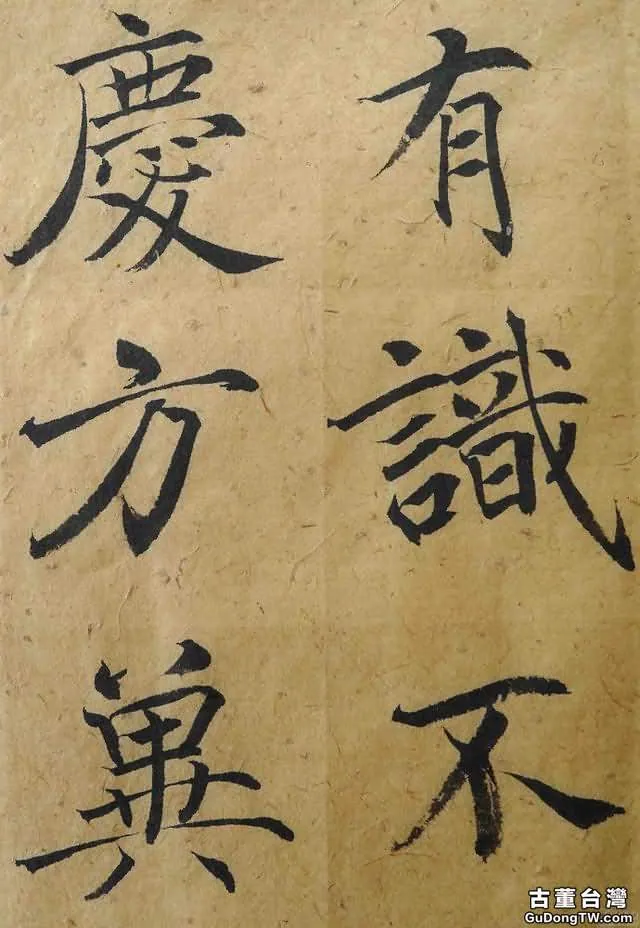

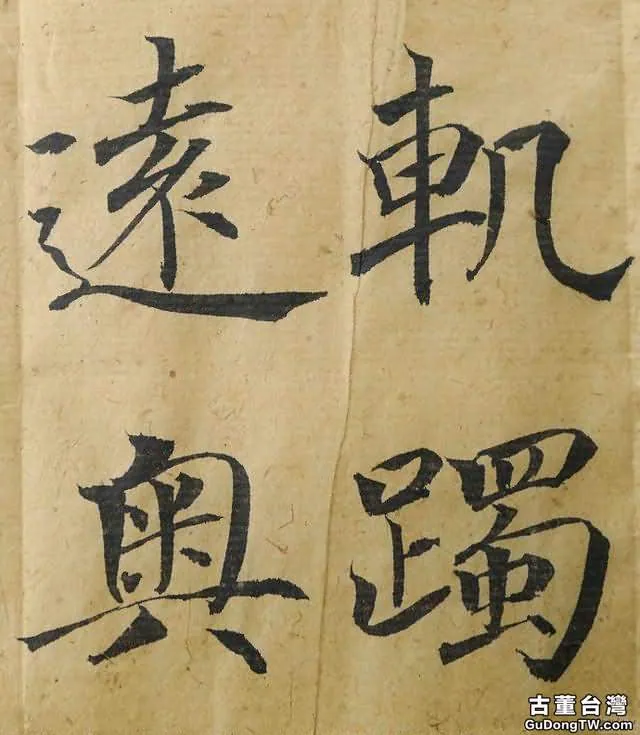

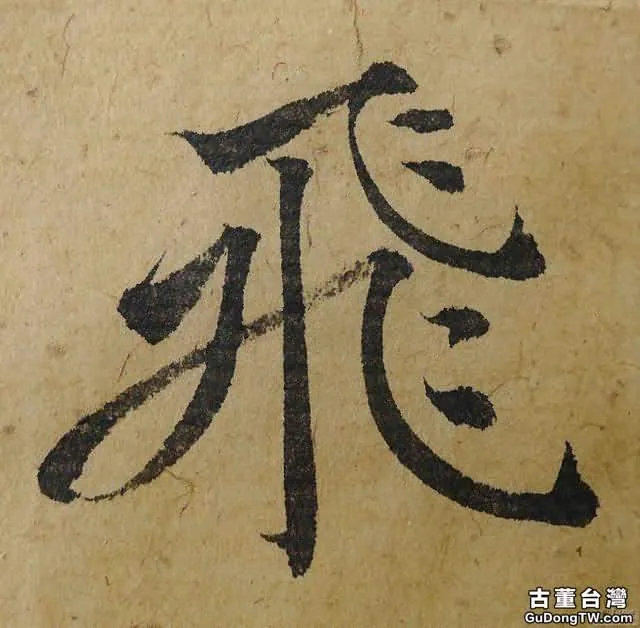

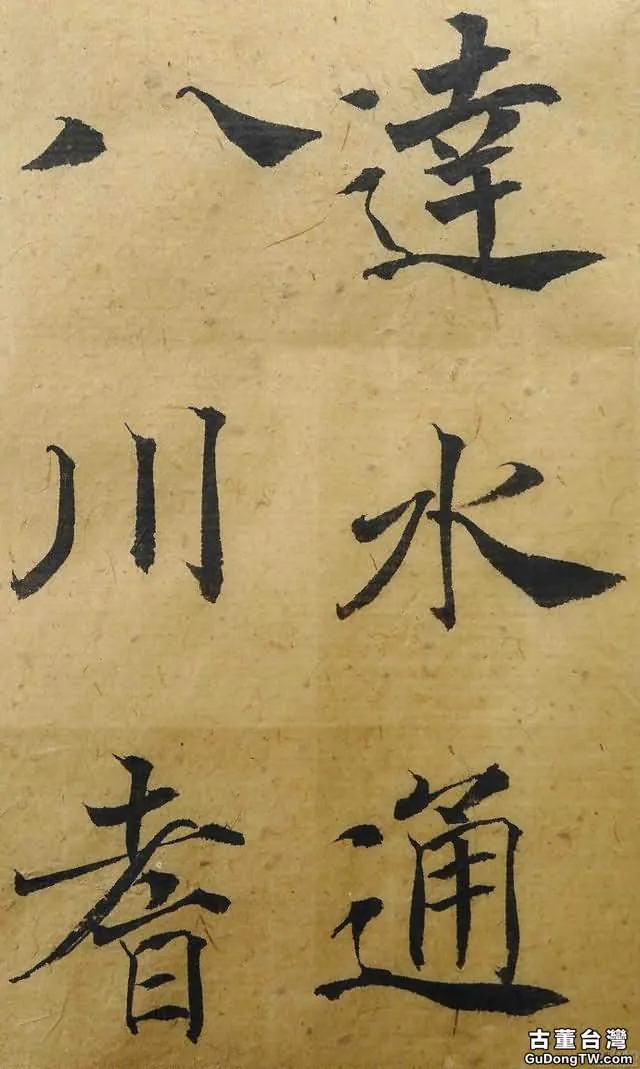

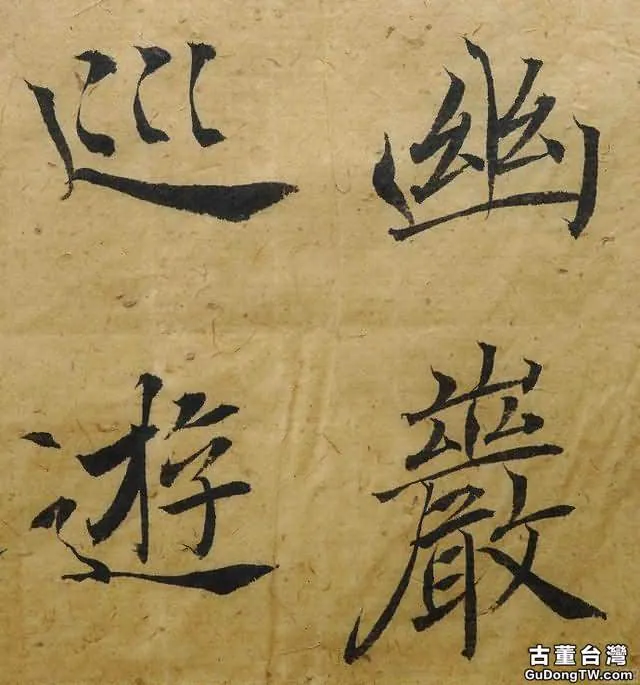

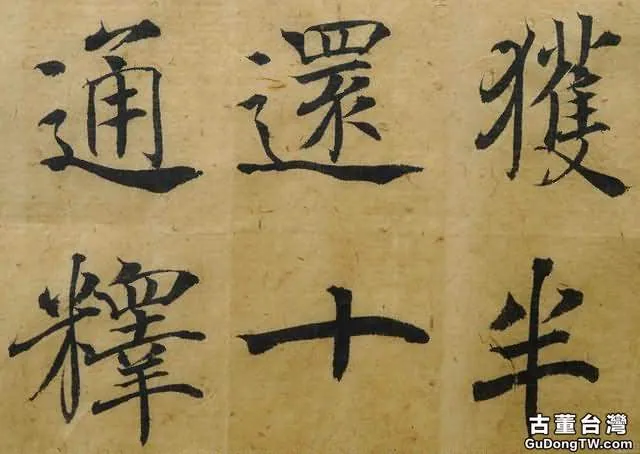

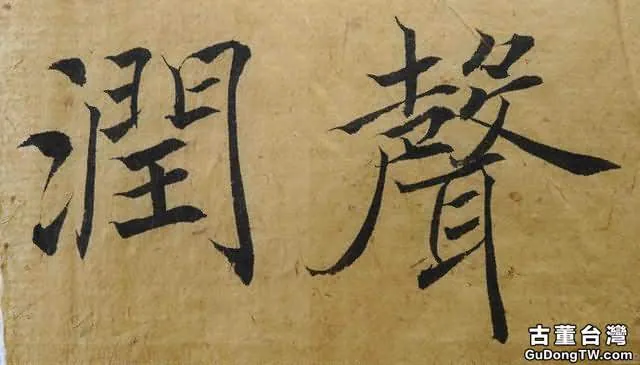

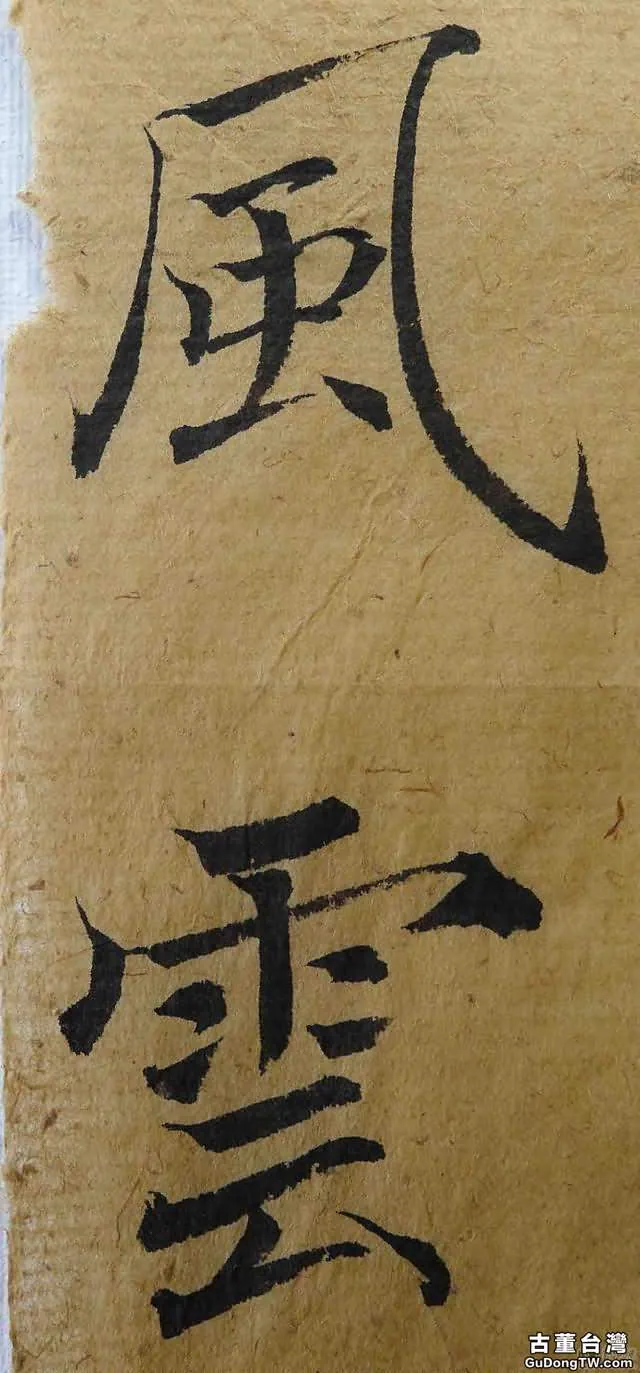

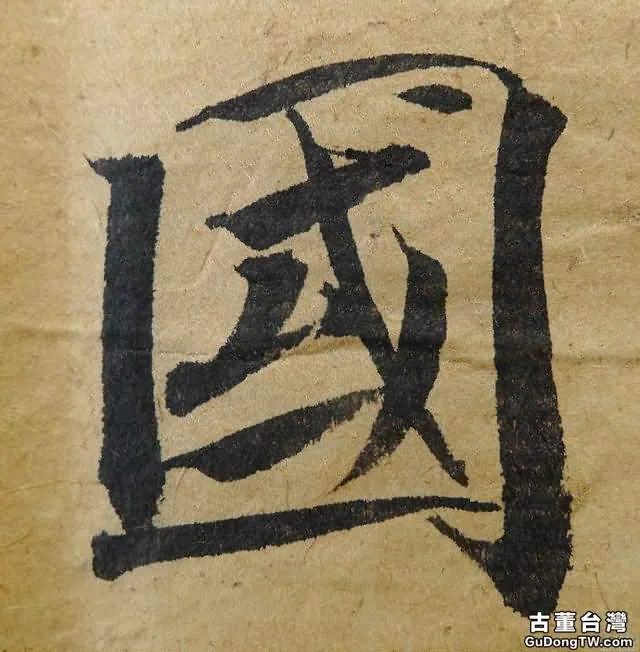

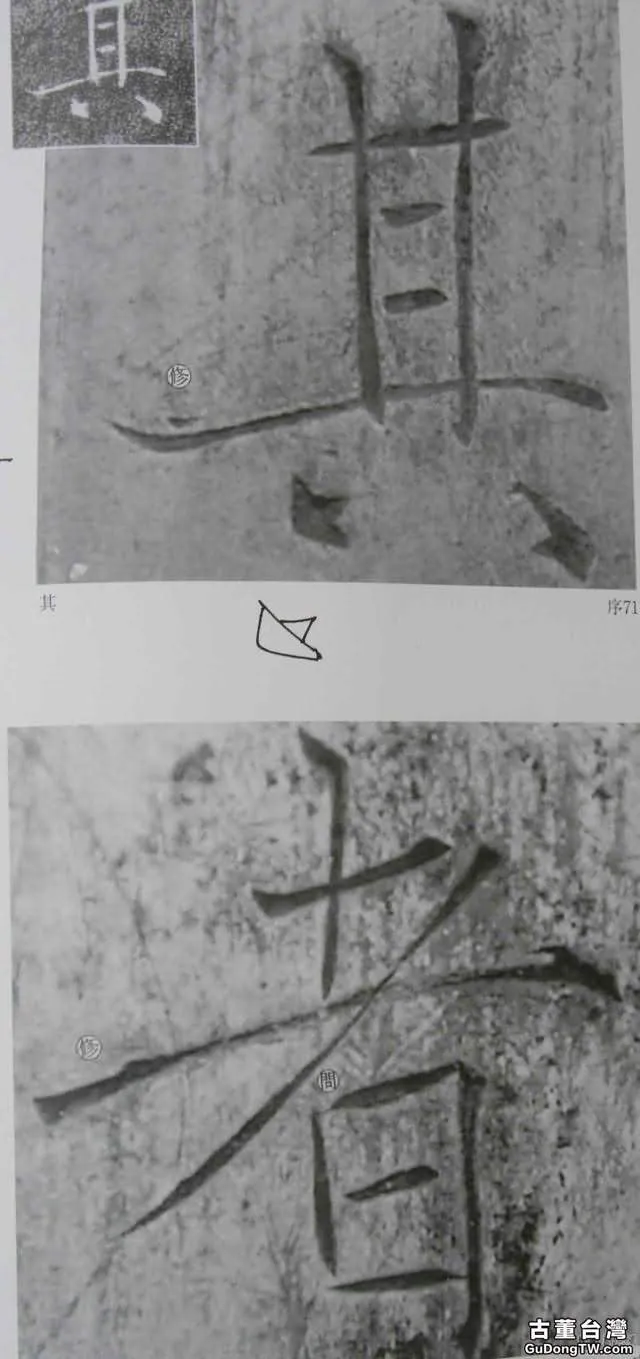

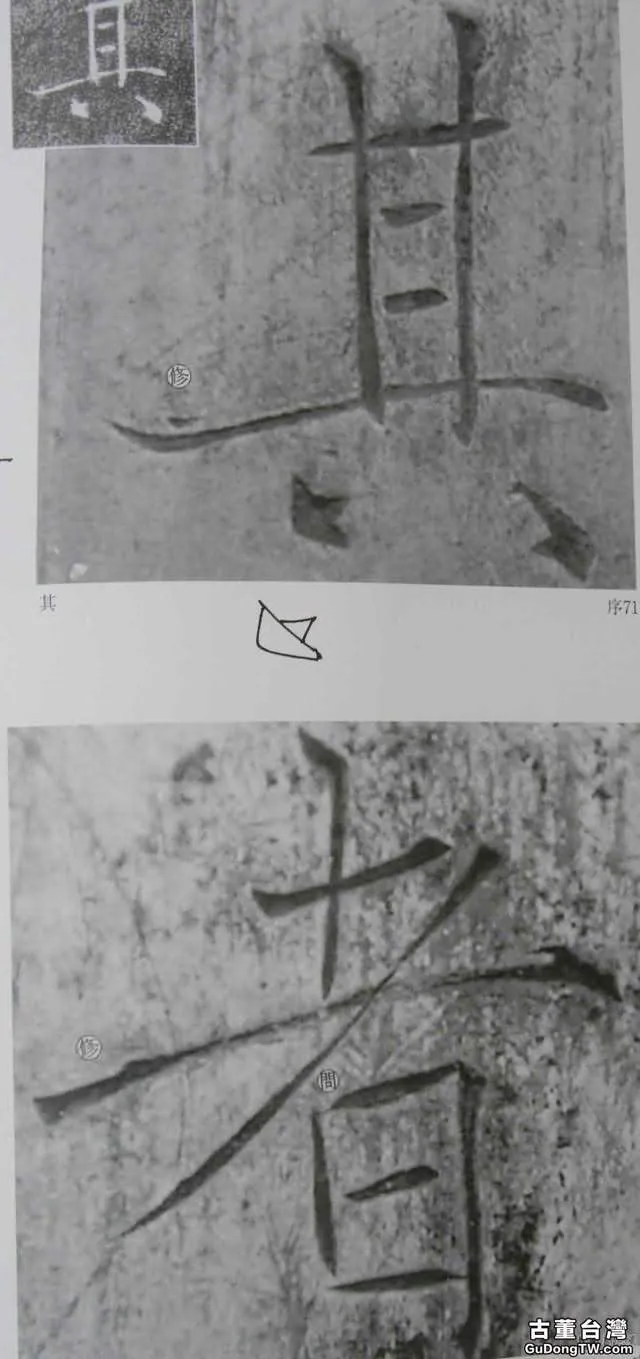

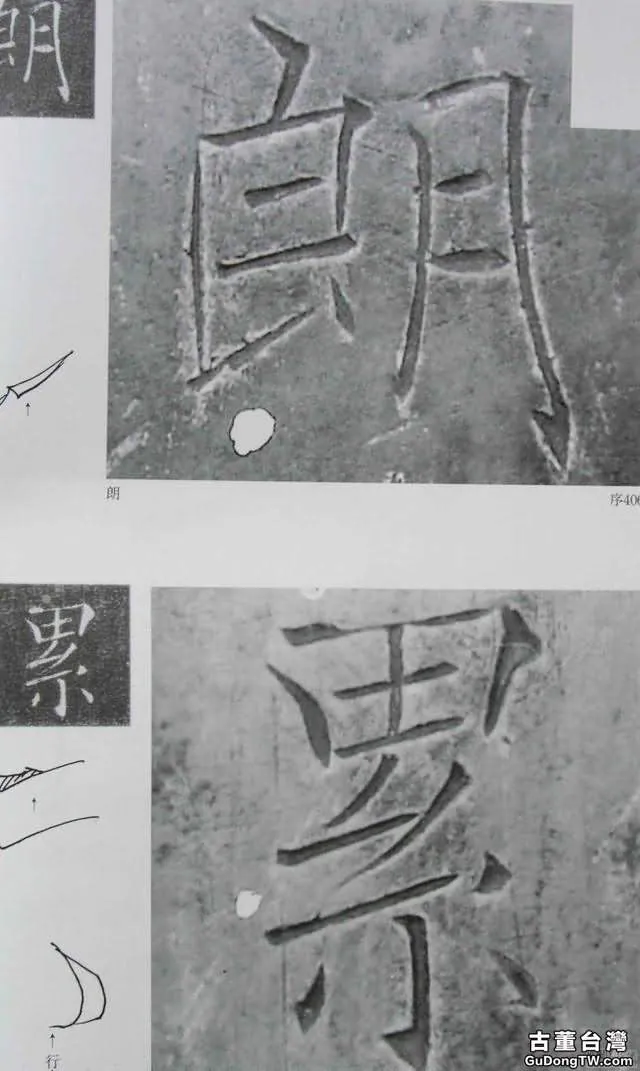

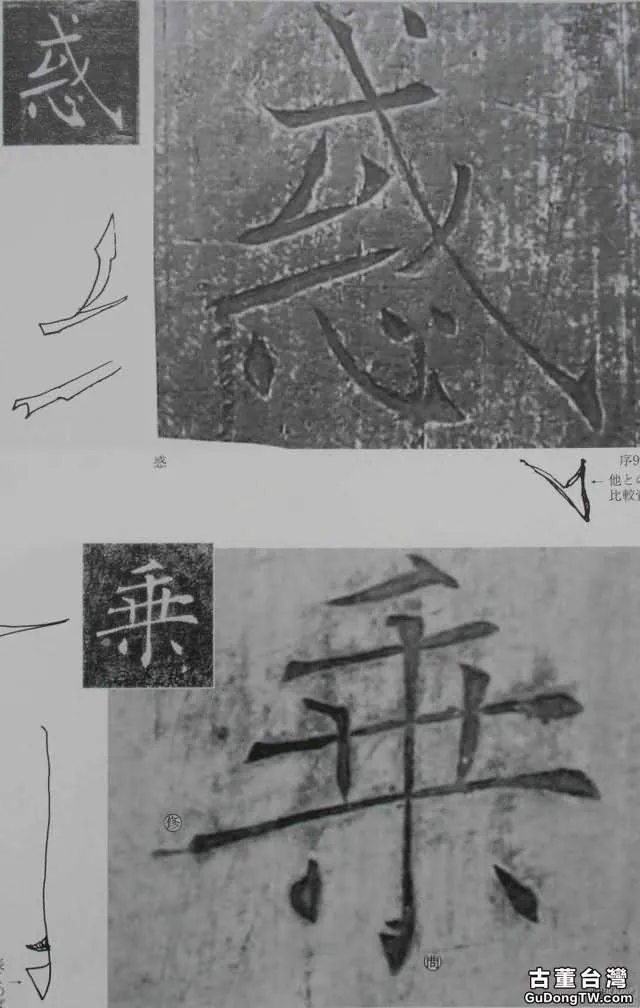

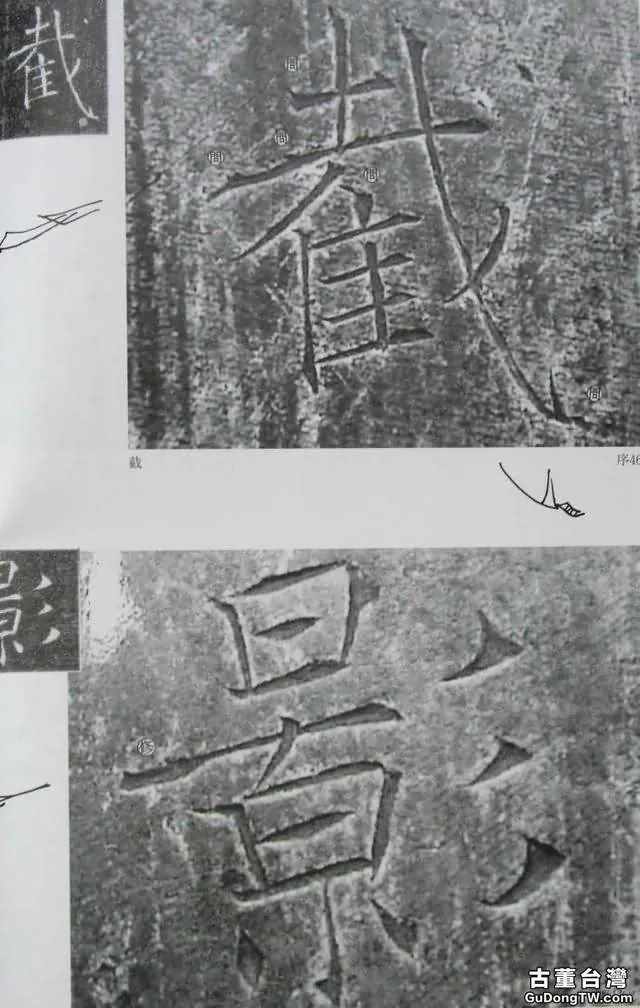

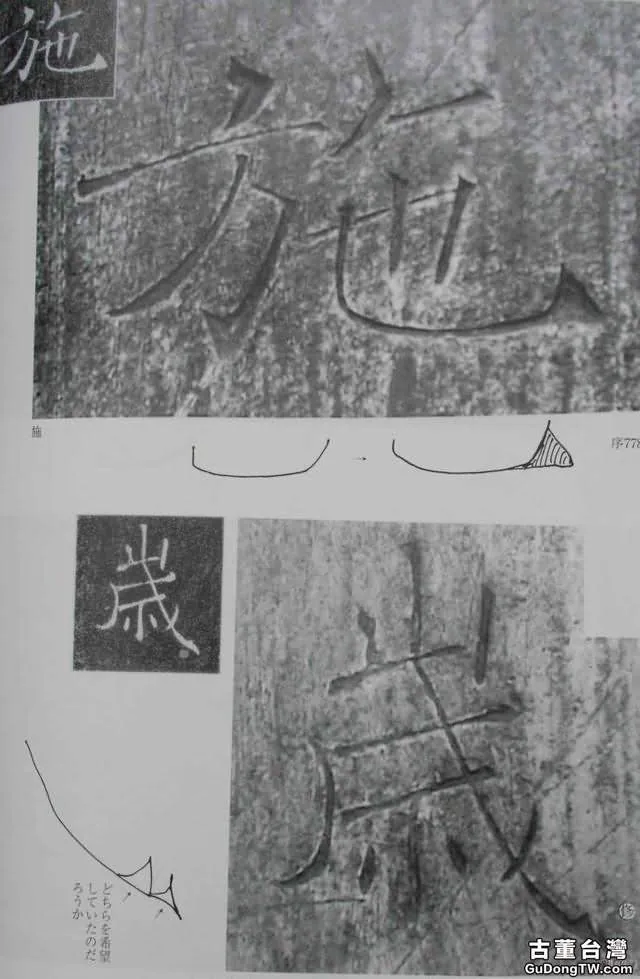

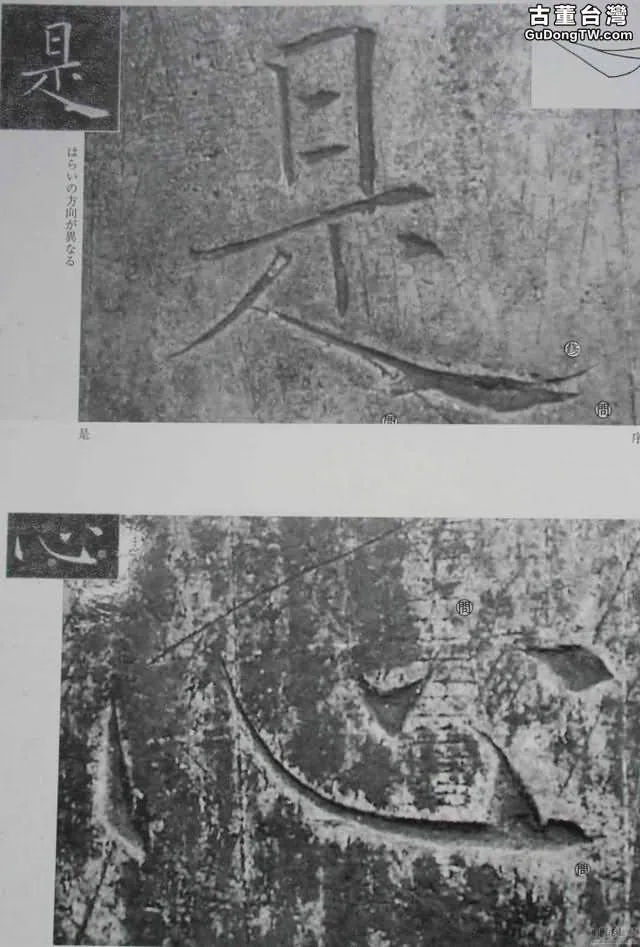

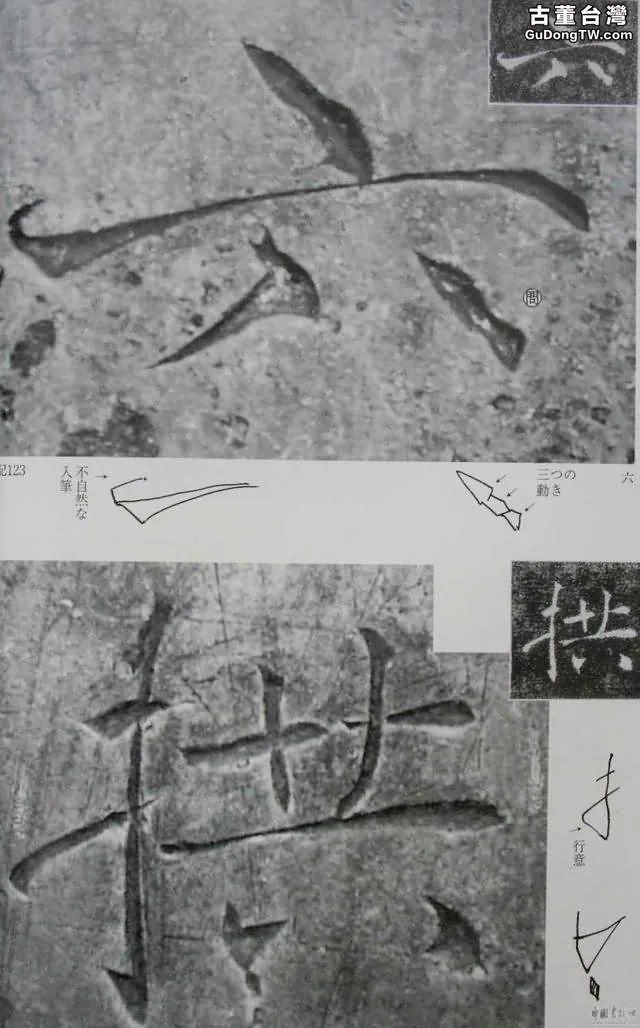

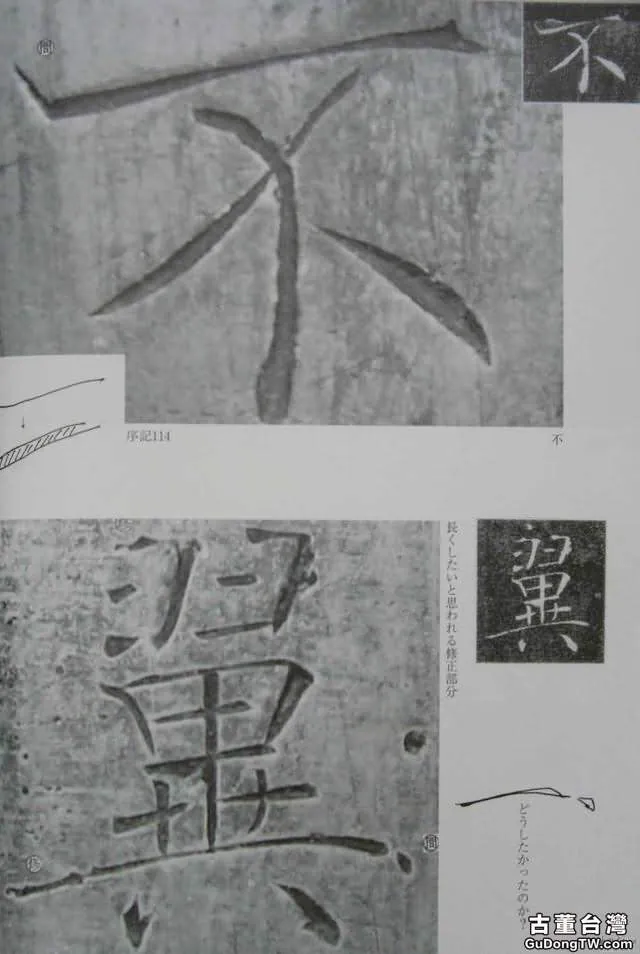

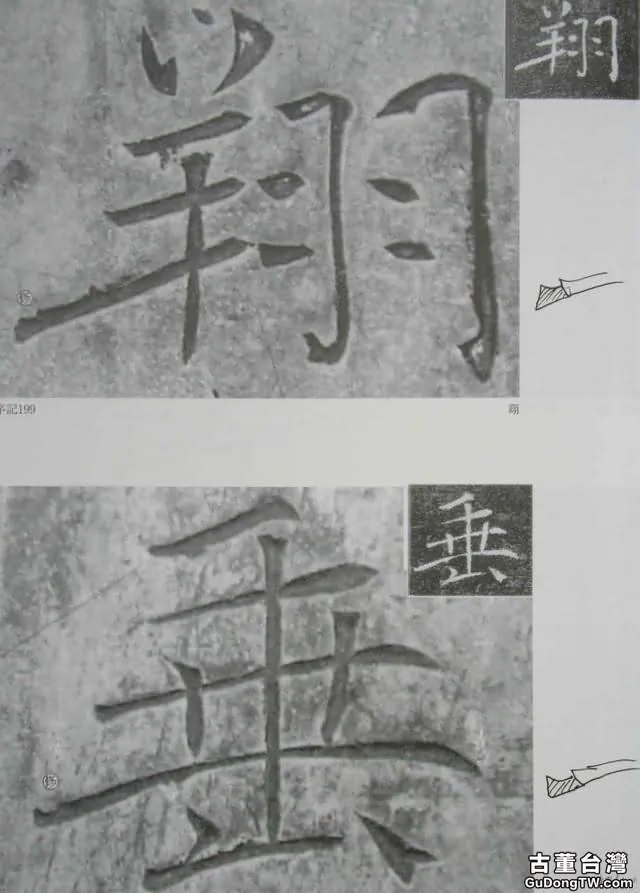

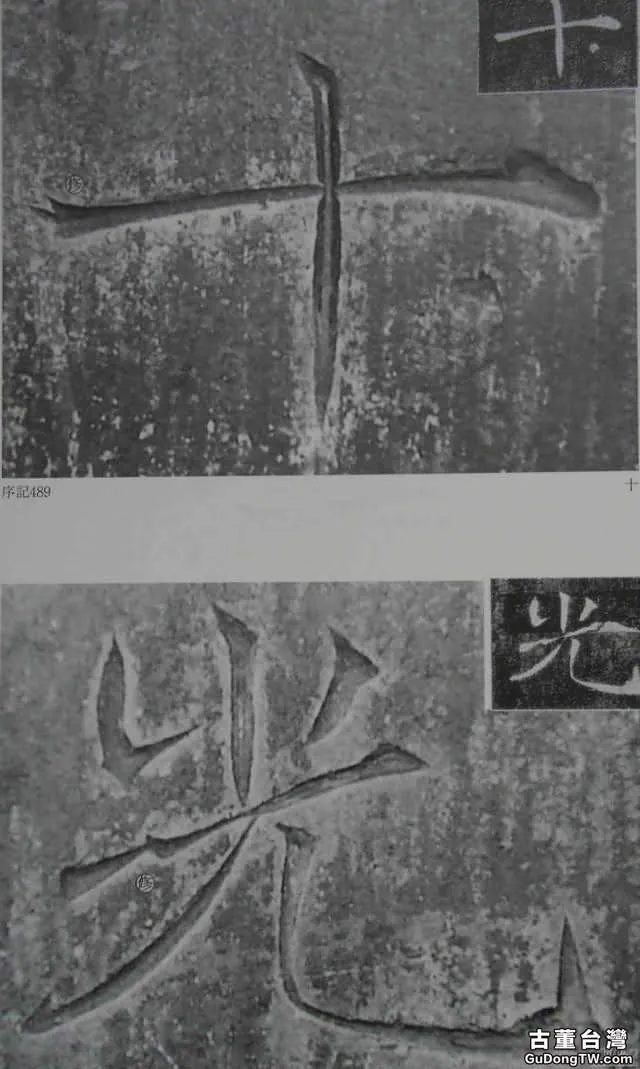

下面,我們再回過頭來看看褚遂良的執筆。當然,史書無載,我們只能以唐太宗的執筆為參照,其云:「大抵腕豎則鋒正,鋒正則四面勢全。次實指,指實則節力均平,次虛掌,掌虛則運用便易。」[唐李世民《筆法決》。]說明初唐執筆已是豎腕正鋒,不像晉人的斜執筆了。這種執筆無疑減弱了使轉用筆而加強了提按用筆,(《伊闕佛龕碑》單字,圖10)所以,筆者認為褚氏中期及之前執筆應與之相近。至晚年才領悟羲之執筆的斜側之意,以行入楷,書風變化較大!(《伊闕佛龕碑》與《雁塔聖教序》單字對比,圖11、12)如《伊闕佛龕碑》字勢平正,點畫提按的節律較為均勻,而《雁塔聖教序》字勢較強,中側鋒交替用筆幅度大,轉換自然,這也是其字勢多變的原因所在。這種用筆的特點主要得自《蘭亭序》,一是露鋒起筆,然後是「S」型使轉運筆增強筆勢,接著就是逆勢銜接轉換,由順而逆,再由逆而順,同時還伴有用筆的翻轉,這種用筆在《蘭亭》中較為普遍,在這個過程中再增加點畫起伏的節律,以用筆使轉統攝始終。所謂:「字裡金聲,行間玉潤,法則溫雅,美麗多方」,[ 《唐人書評》。]正是這種使轉節律的生動體現。

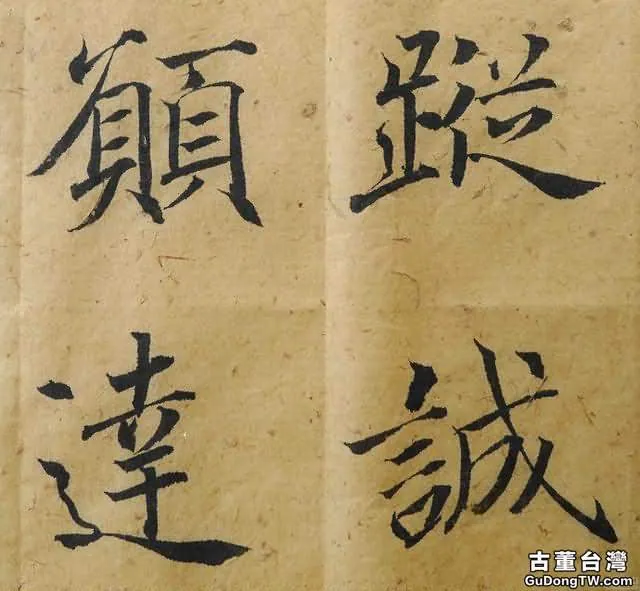

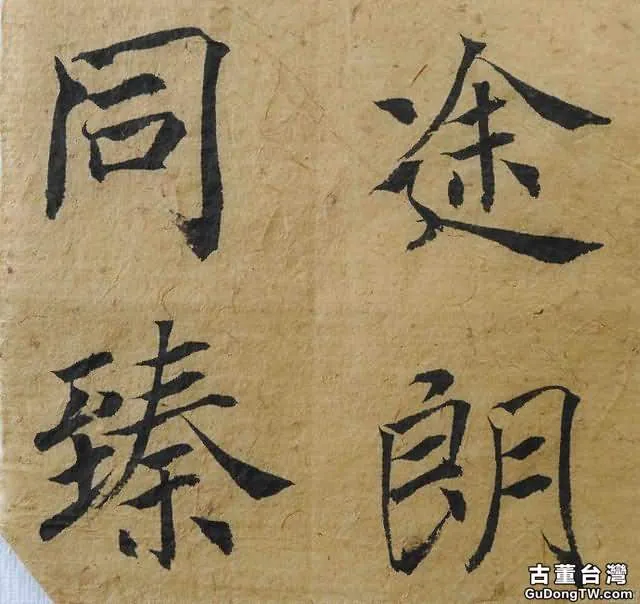

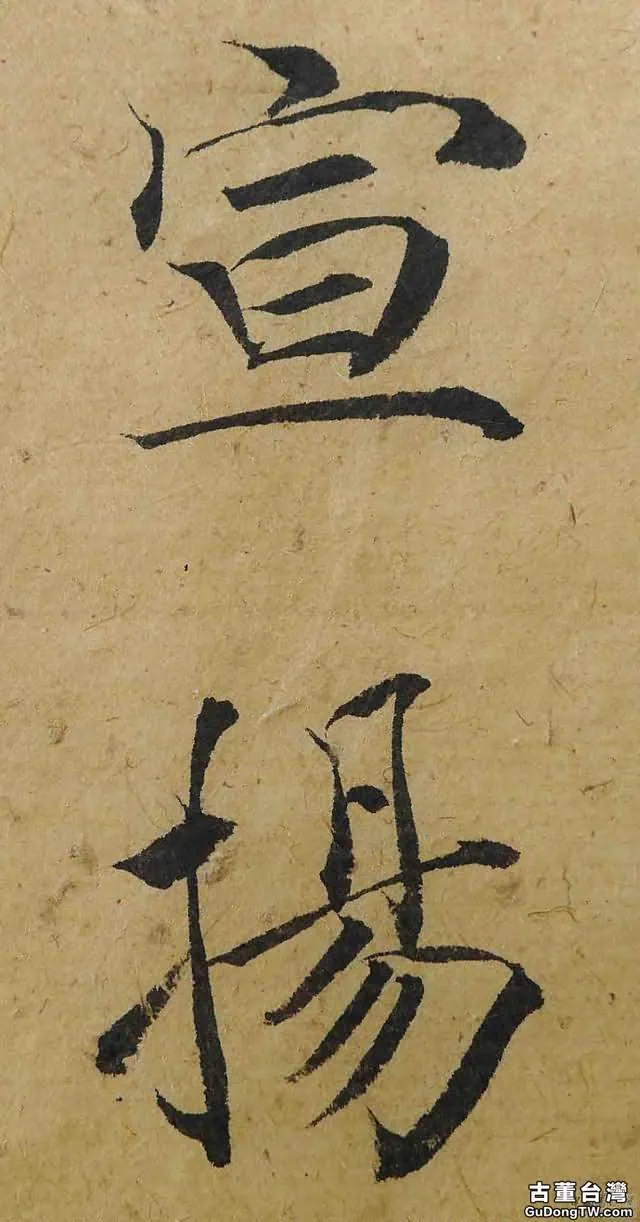

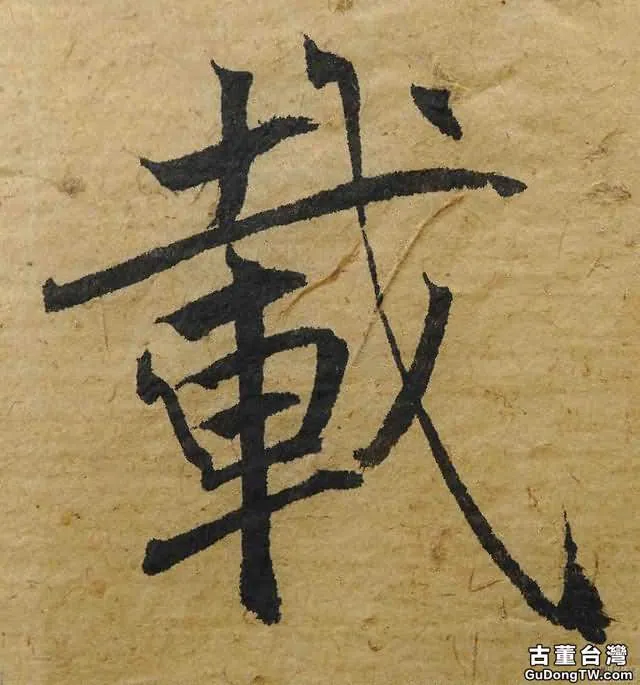

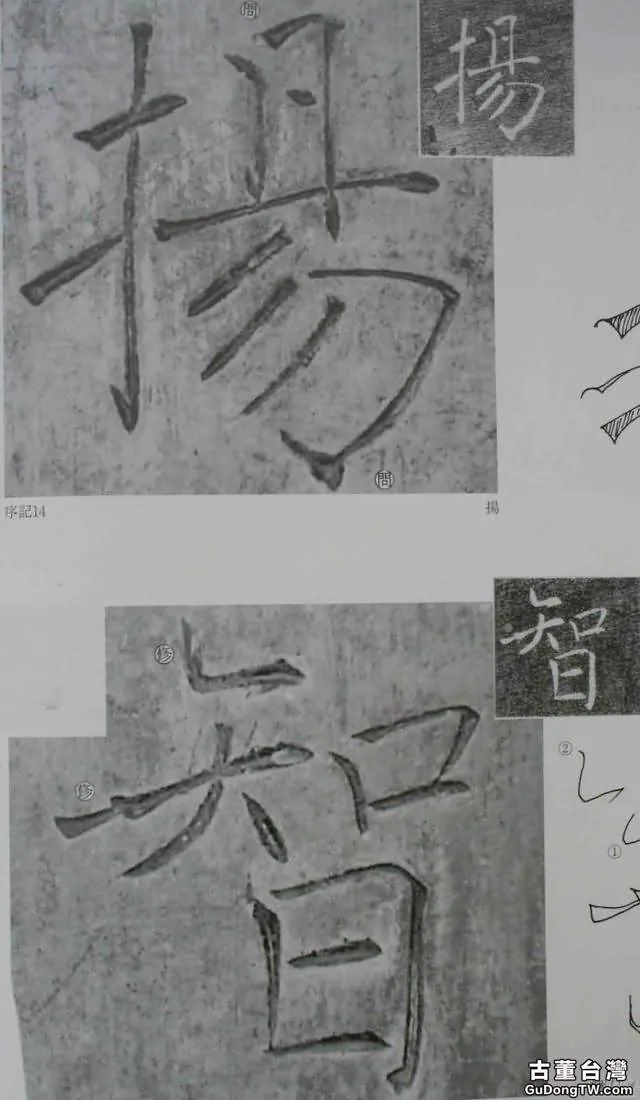

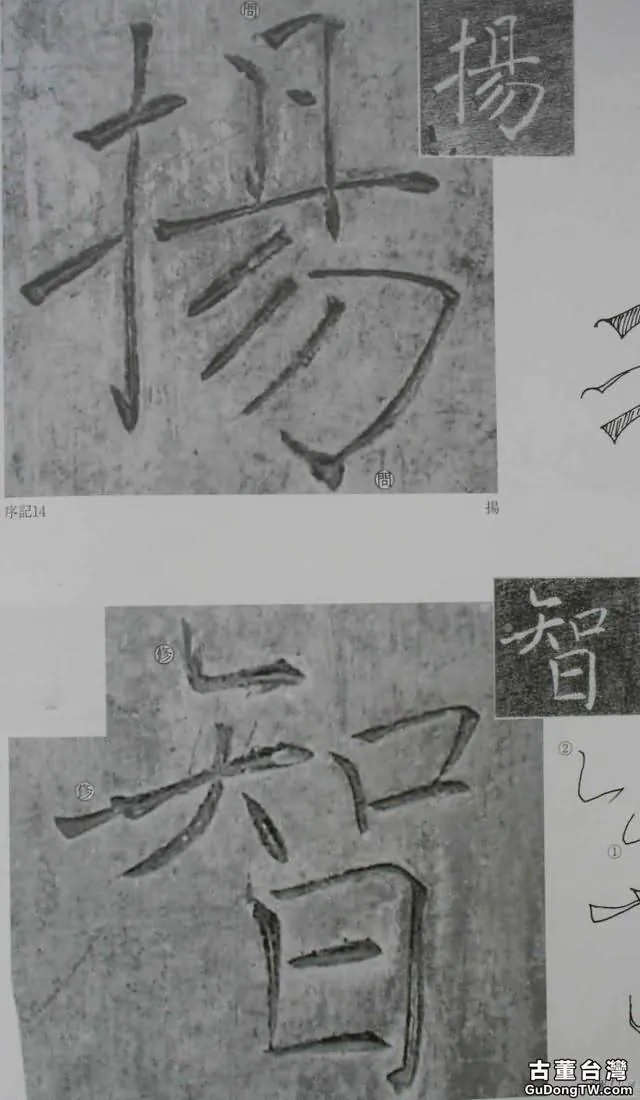

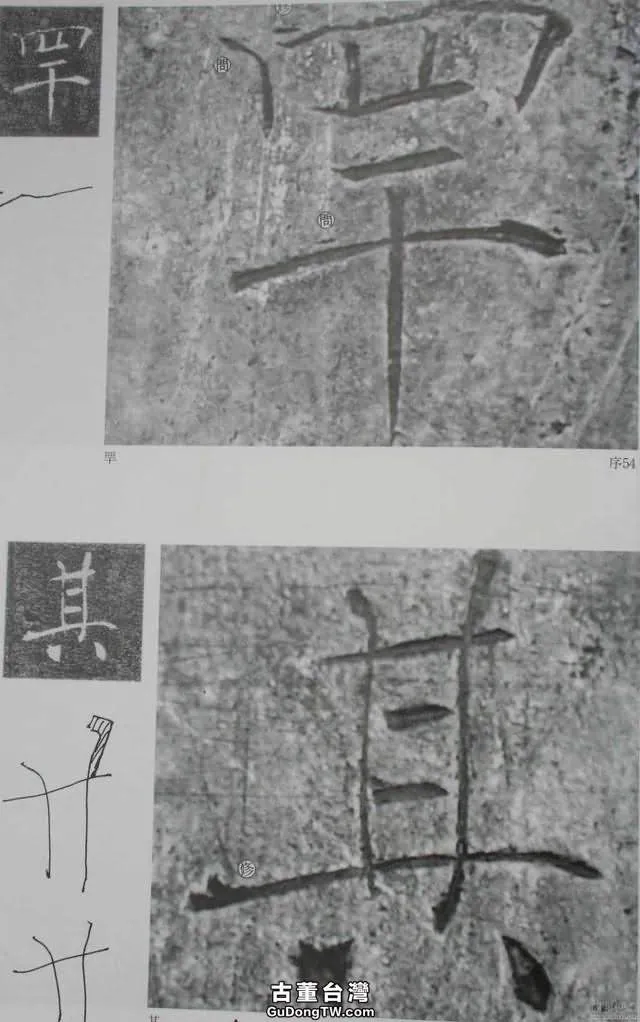

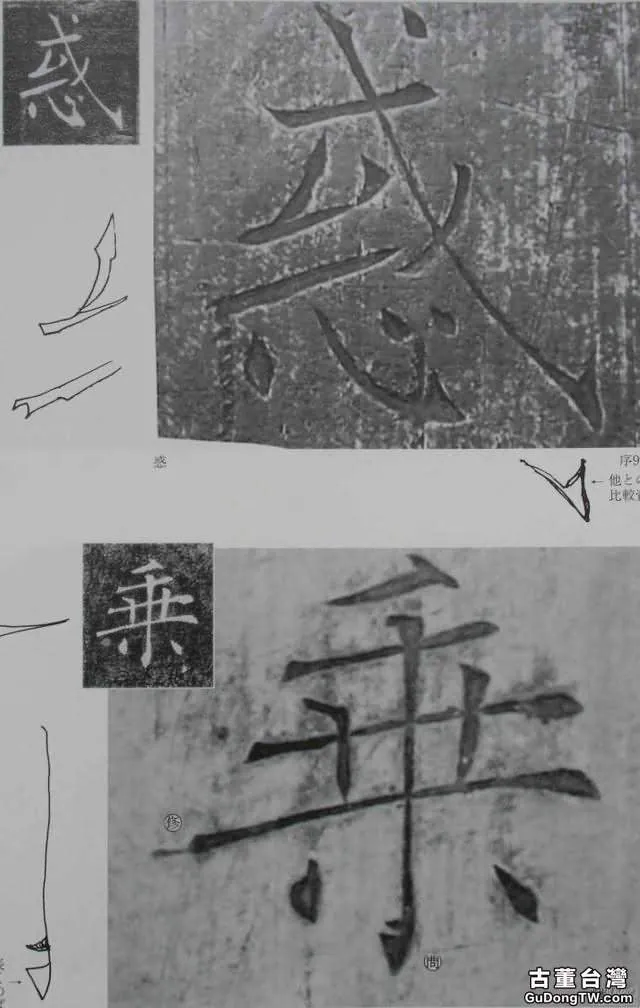

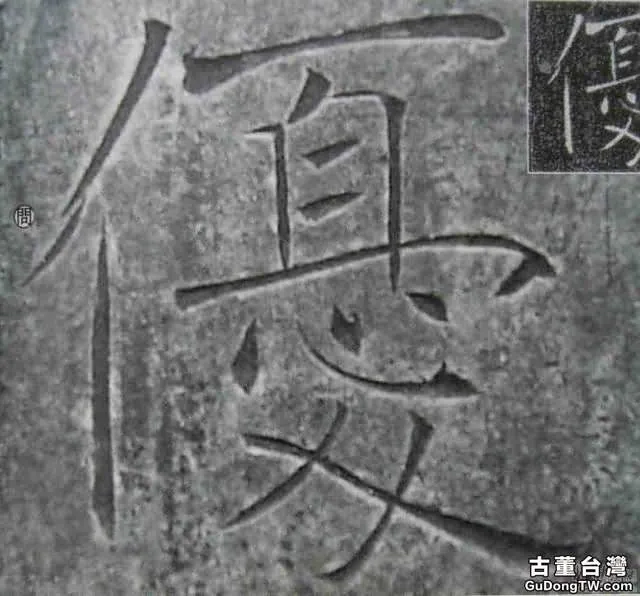

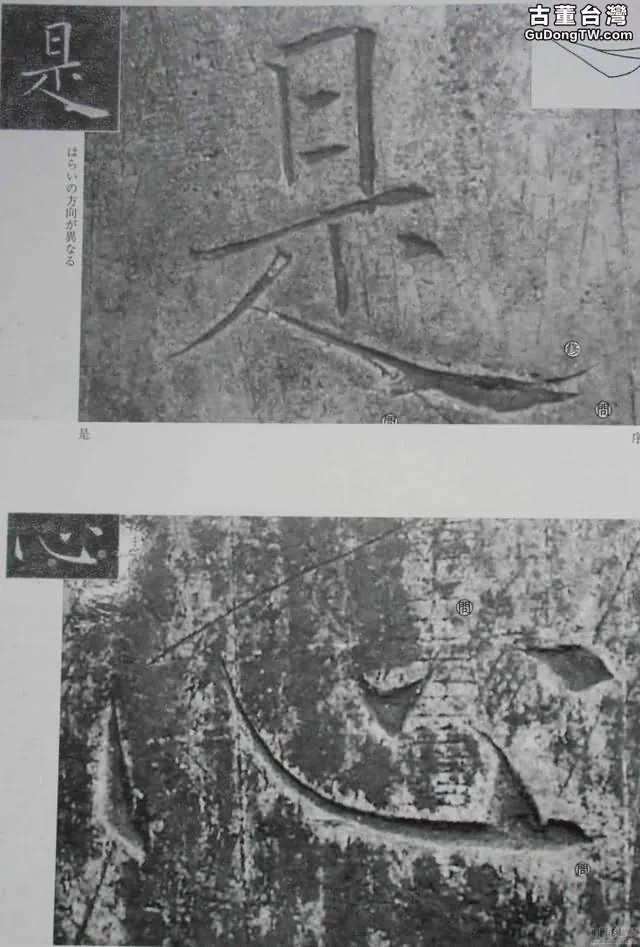

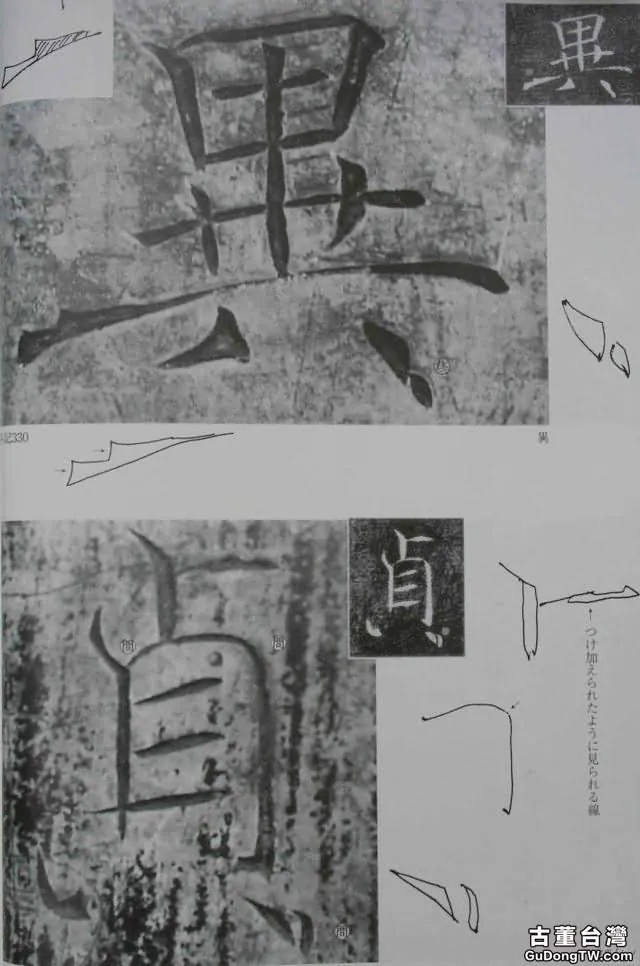

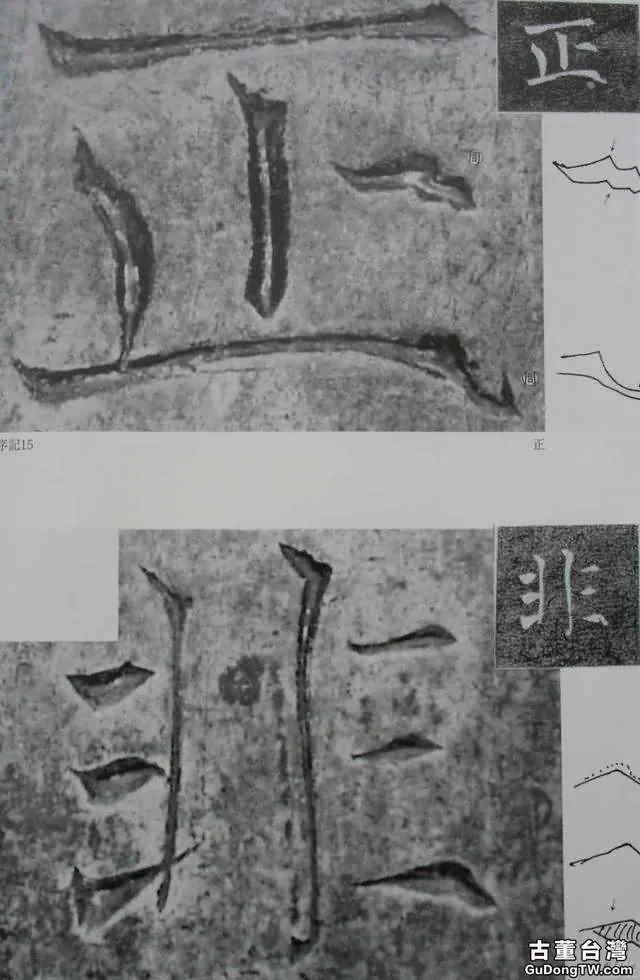

與羲之不同的是,褚氏更增強了單個點畫書寫過程當中用筆的起伏波動。宋初的周越受其影響而演化為顫筆,黃庭堅所謂由蕩槳而悟筆法實亦淵源於此,如其《書右軍文賦後》云:「今方悟古人沈著痛快之語,但難為知音爾,李翹叟出褚遂良臨右軍書文賦,豪勁清潤,真天下之奇書也。」而這種用筆在王書中是沒有的,所以,張宗祥說:「褚遂良學王而得其媚。拘者厚重有餘,流麗不足,力勝韻也;媚者流麗有餘厚重不足,韻勝力也。褚已與王分道,虞猶不自標異。」[張宗祥《書學源流論》]所謂分道,主要指在用筆起伏的節奏上,還有就是用筆挑踢的習慣。這個習慣至顏柳表現得更為明顯,尤為米芾所詬病,其《跋顏書》云:「顏真卿學褚遂良既成,自以挑踢名家,作用太多,無平談天成之趣。此帖尤多褚法,石刻醴泉尉時及《麻姑山記》,皆褚法也。此特貴其真跡爾,非《爭坐帖》比。大抵顏、柳挑踢,為後世醜怪惡札之祖,從此古法蕩無遺矣。」[宋米芾《寶晉英光集》補遺。]宋姜夔《續書譜》云: 「晉人挑剔或帶斜拂,或橫引向外,至顏、柳始正鋒為之,正鋒則無飄逸之氣。」又「顏、柳結體既異古人,用筆復溺於一偏,予評二家為書法之一變。數百年間,人爭效之,字畫剛勁高明,固不為書法之無助,而魏、晉之風軌,則掃地矣。」因為,晉人斜執筆,所以稱為斜拂,斜拂容易寫得飄揚,正鋒則容易顯得沉穩,而難於飄逸。所謂「挑踢」與「挑剔」意義相近,都有撥動的意思。或即「鉤」、「戈」之法。《宣和書譜》云:「太宗乃以書師世南,然嘗患『戈』腳不工,偶作『戩』字,隨空落其戈,令世南足之,以示魏徵曰:『今窺聖作,唯戩字戈法逼真』。」為什麼太宗「戈」法寫不好呢?因為晉人斜執筆,「鉤」、「戈」之法隨筆勢自然而出。初唐執筆趨正,直接「鉤」、「戈」容易產生圭角,所以,在「鉤」、「戈」底部要稍作提頓,再提鉤,要多兩個動作。即「挑踢」之意。(《顏勤禮碑》與《玄秘塔碑》單字對比,圖13、14)虞世南多得智永晉隋人筆意,似不需如此而能出以自然。其實,由於執筆的變異,對許多點畫的寫法,書家自然也會作相應地調整,筆法由此而改變。米氏對晉人筆法深有所會,他敏銳地感受到了這中間的變化,特別是可能他認為練顏柳挑剔筆法很難由楷書過度到行書,所以,批評尤為尖銳!從另一個角度來說,褚、顏、柳由於筆法的改變,將自己的審美融入其中,調整融合,確立了新的筆法體系,從這個方面來說,真正奠定唐代楷法的不是歐、虞,而是褚、顏!

關於結構,沙孟海將其歸為:「秀朗細挺一路。結法也從北齊出來,由於運筆細挺,另成一種境界,以《龍藏寺》為代表。下開褚遂良、二薛。……屬於『平劃寬結』的類型,承前啟後現象明顯。」[沙孟海《中國書法史圖錄》第二卷概說隋代。

?清楊守敬《跋<伊闕佛龕碑>》

?後魏賈思勰《齊民要術》

?原注云:「凡兔毛長而勁者曰毫,短而弱者曰毳。」

?原注云:「用麻紙者,欲其體實,得水不脹。」

?馬衡《凡將齋金石叢稿》。

?宋董逌《廣川書跋》。

?《倪寬贊》、《大字陰符經》皆偽作,不在討論範圍之內。

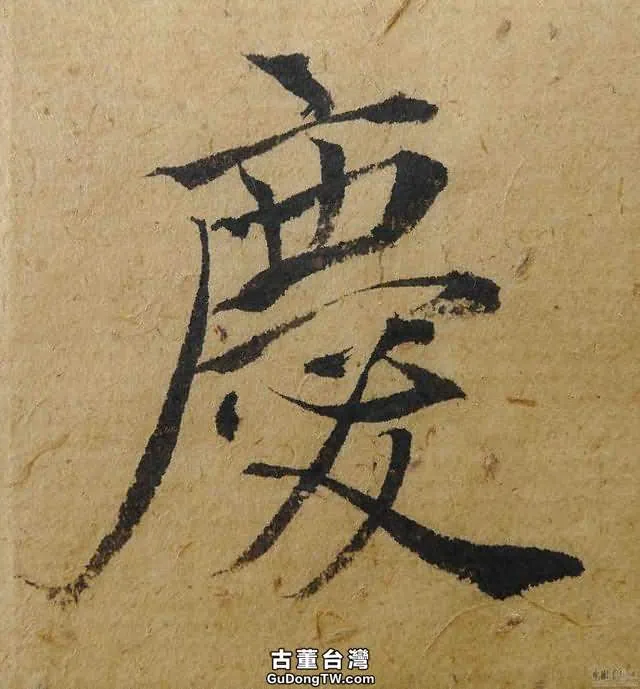

?清劉熙載《藝概》卷五]清楊守敬云:「歐公謂此奇偉,余則云:方整寬博,偉則有之,非用奇也。蓋猶沿陳隋舊格,登善晚年始力求變化耳。又知嬋娟婀娜,先要歷此境界。?楷書結構實導源於八分,由於用筆有內擫與外拓的不同,形成兩種不同的風格,即「斜劃緊結」和「平畫寬結」。羲之筆法嚴謹,多內擫,所以,體勢趨於險勁內斂。而獻之放逸多外拓,所以體勢稍開張平正。陳隋間,獻之書風盛極一時,是形成這種體勢的重要原因之一。所以褚氏結體基本是建立在這個基礎之上的!晚年,他力學右軍,由於筆勢的增強,在體勢上則稍顯「斜劃緊結」之意,隸意蛻盡,而至婉媚遒勁瘦硬通神之境!

三、褚遂良所用工具材料

《隋唐嘉話》記褚遂良與虞世南論書事云:「褚遂良問虞監曰:『某書何如永師?』曰:『聞彼一字直錢五萬,官豈得若此?』曰:『何如歐陽詢?』曰:『聞詢不擇紙筆,皆能如志,官豈得若此。』褚恚曰:『既然,某何更留意於此?』虞曰:『若使手和筆調,遇合作者,亦深可貴尚。』褚喜而退。」又《新唐書》《裴行儉傳》記裴氏言:「褚遂良非精筆佳墨,未嘗輒書。不擇紙筆而妍捷者,余與虞世南耳。」可見褚遂良對於工具材料極為講究。就書寫工具而方,最為重要的是筆制。那我們如何來認識初唐筆制及由於執運的不同在其作品當中的不同體現呢?

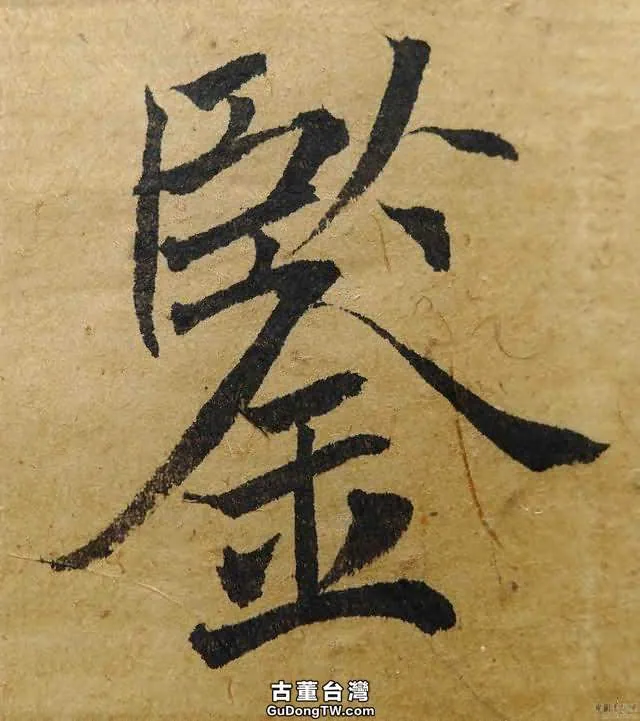

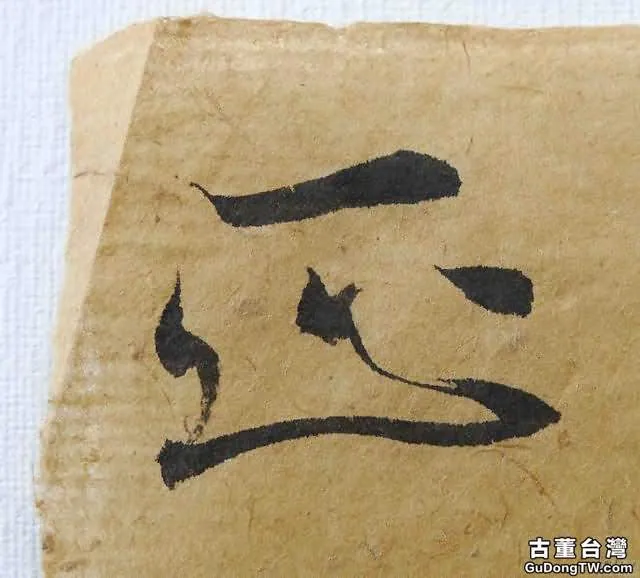

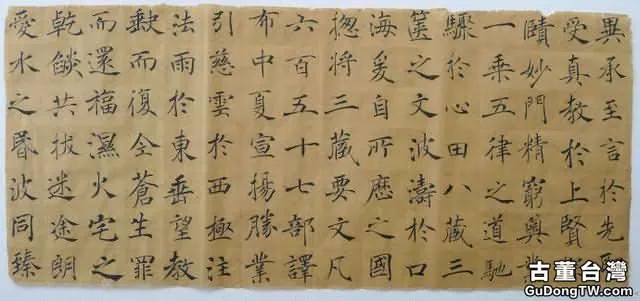

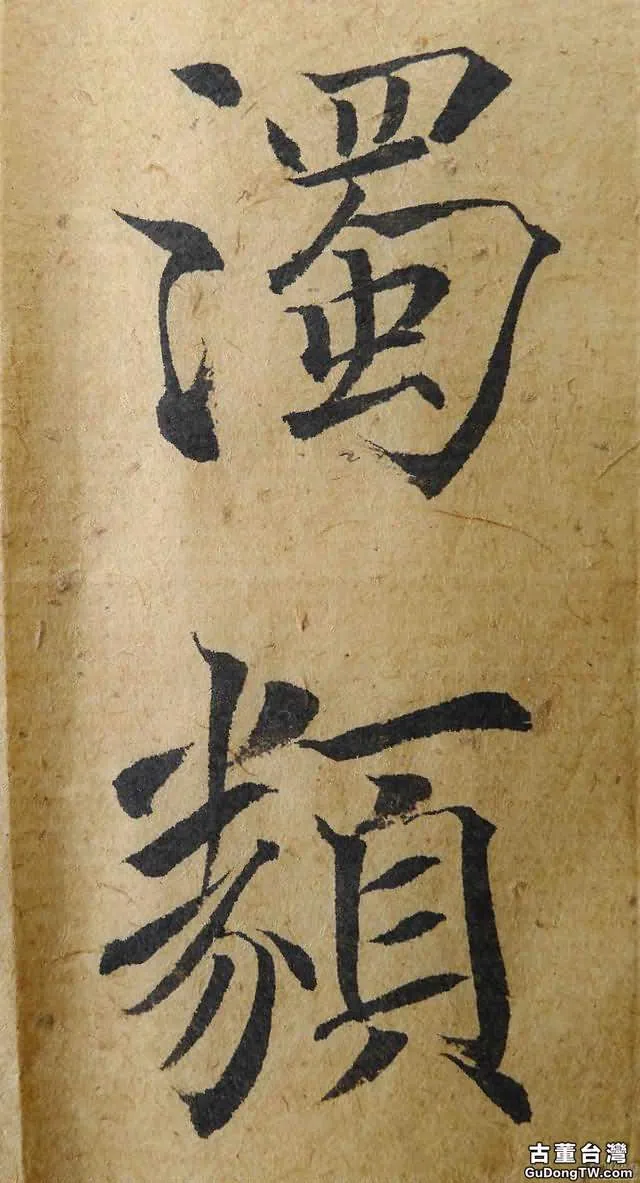

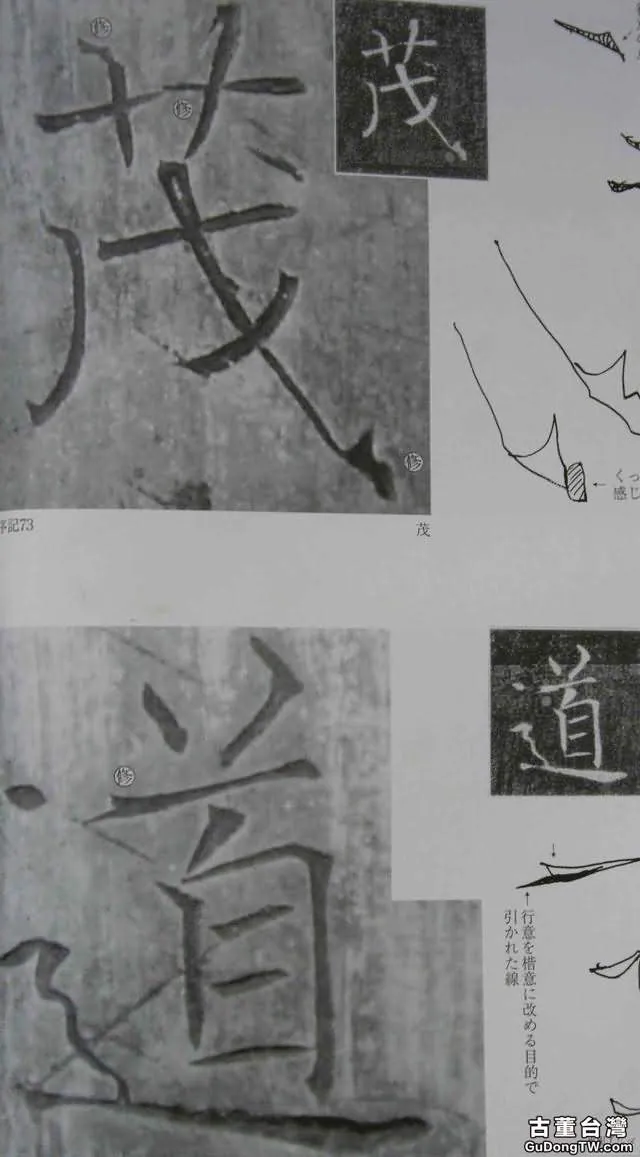

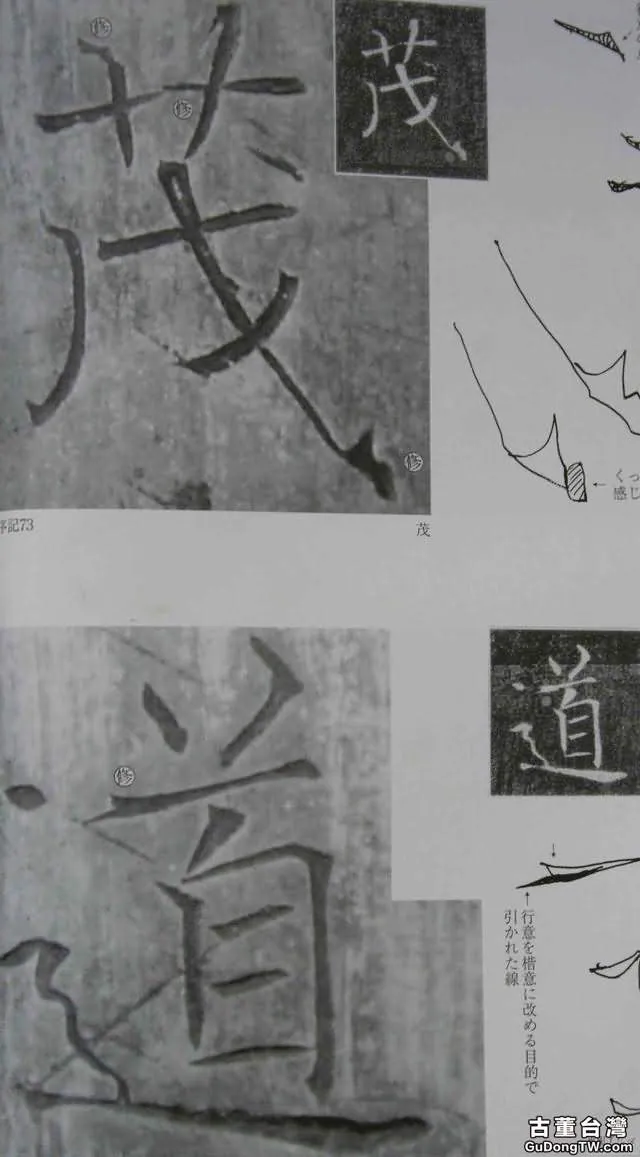

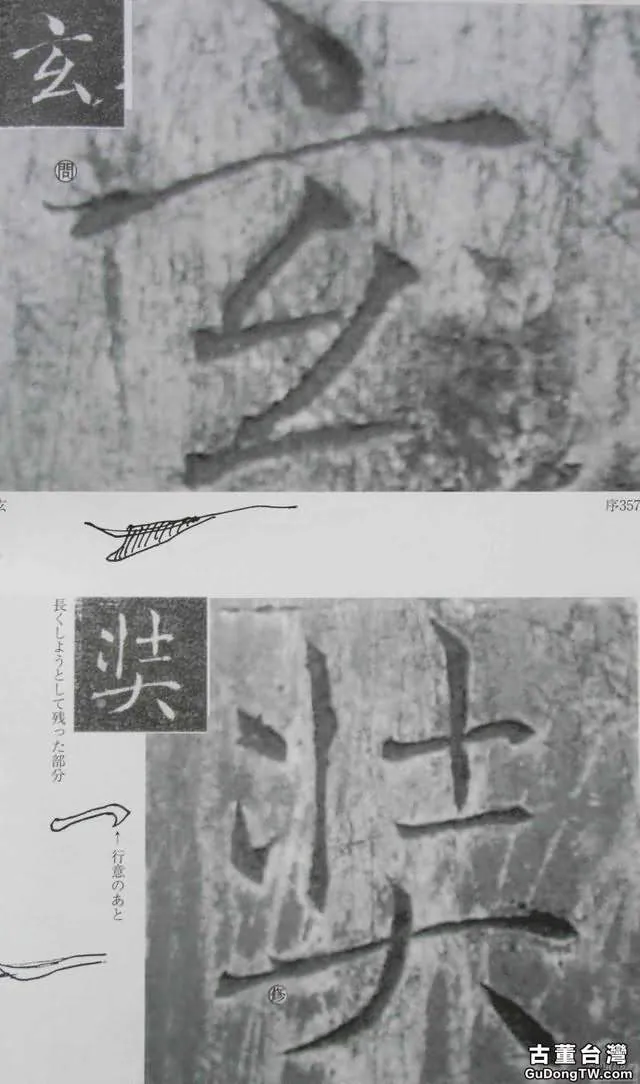

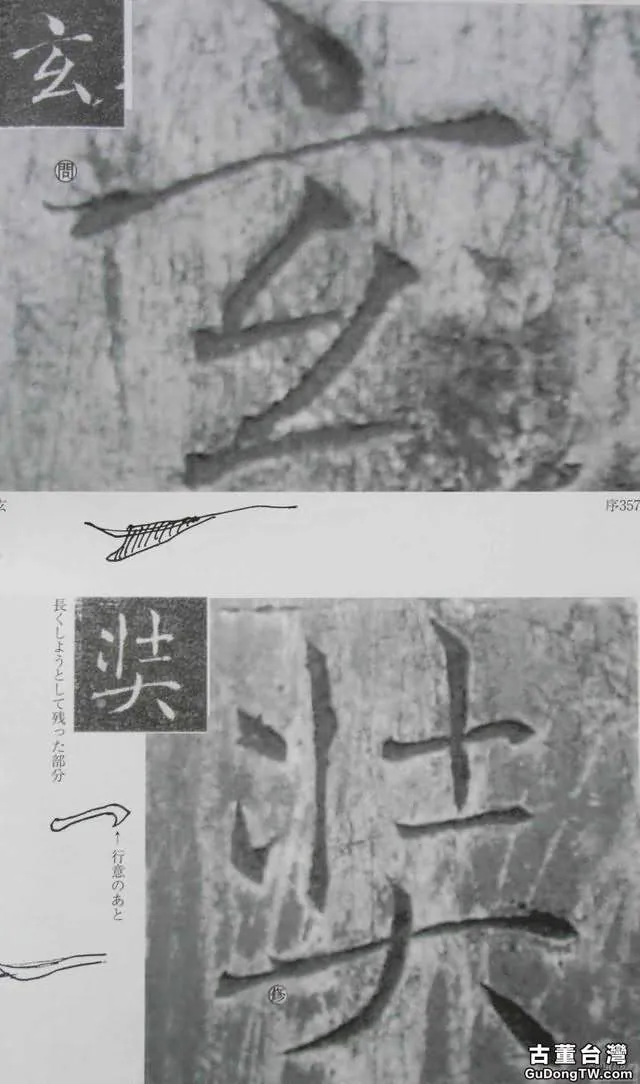

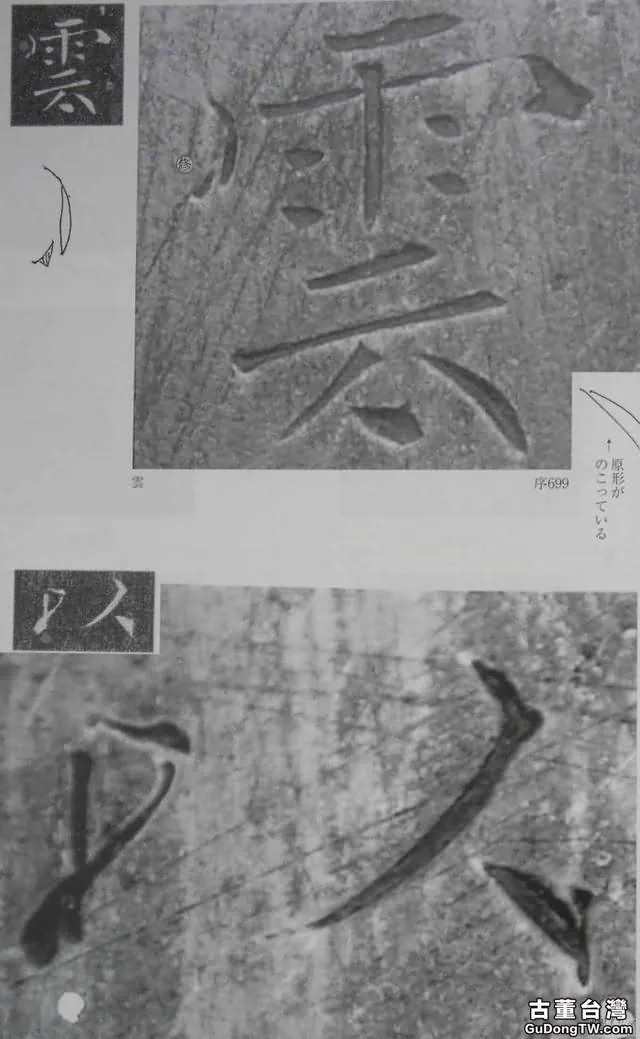

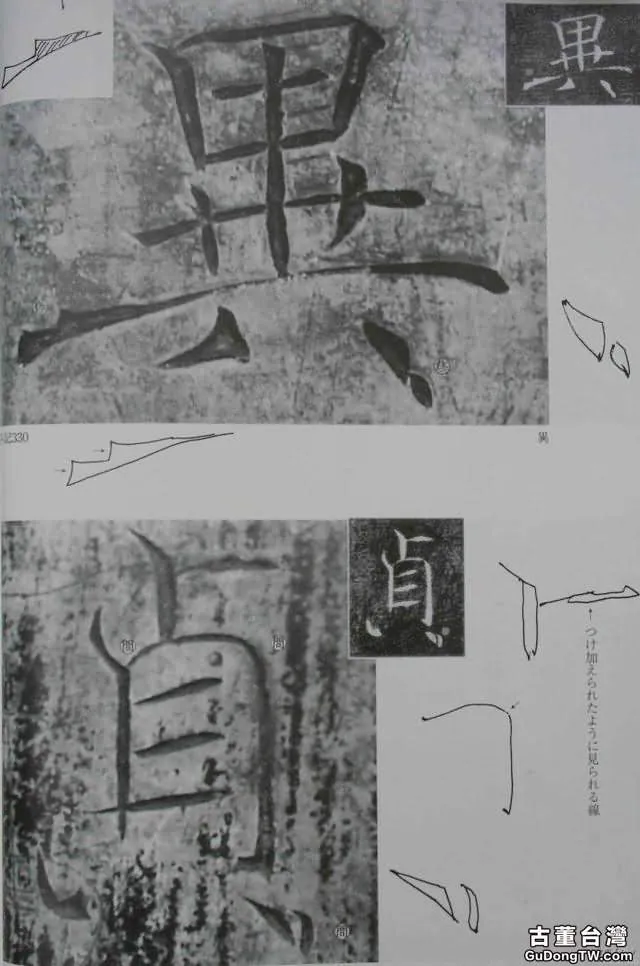

一般認為秦將蒙恬是制筆工藝的第一個總結者,晉崔豹《古今注答釋義篇》曰:「牛亨問曰:『自古有書契以來,便應有筆。世稱蒙恬造筆何也?』答曰:『自蒙恬始造,即秦筆耳,以枯本為管,鹿毛為柱,羊毛為被,所謂蒼毫,非兔毫竹管也。』」創製筆披柱之法,至魏韋誕披柱法成熟,其言曰:『作筆當以鐵梳梳兔毫及羊青毛,去其穢毛,使不髯茹。訖,各別之,皆用梳掌痛拍整齊,毫鋒端本各作扁極,令均調平如。用衣羊青毛,縮羊青毛,去羊毫頭二分許,然後合扁,卷令極圓。訖,痛頡之。以所整羊毛中或用衣中心,名曰筆柱,或曰墨池,承墨。復用毫青衣羊青毛外,如作柱法,使中心齊,亦使平均,痛頡,內管中,寧隨毛長者使深,寧小不大,筆之要也。」?(敦煌漢筆,可能與之相近,圖15)可見,柱與披並非整齊一致,而有長短之不同。魏時主要的書寫材料還是簡牘,所以寧小不大,多延前制。至王羲之又一變,其《筆經》云:「採毫竟,以紙裹石灰汁,微火上煮令薄沸,所以去其膩也。先用人發杪數十莖,雜青羊毛並兔毳,?惟令齊平,以麻紙裹柱根令治,?次取上毫薄薄布柱上,令柱不見,然後安之。」(前涼筆,可能與之相近,圖16)創為纏紙法,這是為了適應當時用紙的需要,因為紙張的使用使字體增大,相應地筆也要比以前做得大,但兔毫的長度是定的,所以,要想做得比以前大,又要做得結實,蓄墨多,只能纏紙以實筆腔,這裡特別要注意之處在於副毫的長度至少要跟主毫長度相等或過長一點點才能令柱不見。由於柱與副之間有紙相隔,柱、副毫不能相融無間,這樣若斜側執筆,副毫與柱之間很容易脫開,遠看點畫像有重影。(馮摹《蘭亭》與《雁塔聖教序》單字對比,圖17、18)這種筆制至中唐成熟,由於體尚豐肥,以至採用多層纏紙法。如日本正倉院所藏天平筆。(圖19)馬衡《記漢居延筆》云:「此天平筆被毫已脫,惟存其柱,柱根有物裹之,約占筆頭之五分之三,疑即麻紙也。」?褚氏筆制應近於羲之《筆經》所述。右軍筆制適用於斜執側鋒取勢,若較正執筆,則由於筆鋒過硬,不易按鋒使毫,所以,初唐書風普遍顯得瘦勁。褚氏早年楷書作品如《伊闕佛龕碑》、《孟法師碑》,用筆使轉提按的幅度都不是很大,可能就是由於執筆姿勢的改變而筆制及運筆方式未能作相應調整有關,至其晚年的《雁塔聖教序》,則由於吸收了大量王羲之《蘭序》筆法,使轉提按幅度較大,用筆稍側,所以副毫大量帶出,形成許多看似特殊的點畫,(《雁塔》圖)這種情況也同時出現在他晚年另一種作品《房玄齡碑》中。(圖20)這種副毫帶出的點畫在羲之法書中並不多見,這可能是因為褚字要大於羲之,相應地筆也比羲之大。由於主副毫問有纏紙,當時筆工可能在處理主副毫時銜接得不夠理想。這種情況在顏真卿《祭姪稿》中就不那麼明顯,(《祭姪稿》單字,圖21)可見,當時筆制已不適合於過側取勢了!宋董逌《廣川書跋》云:「褚河南書本逸少,而能自成家法,然疏瘦勁練,又似西漢,往往不減銅筩等書,故非後世所能及也。昔逸少的受書法,有謂多骨微肉者筋書,多肉微骨者墨豬。多力豐筋者聖,無力無筋者病,河南豈所謂瘦硬通神者耶。?這不單單指褚書晚年風格,也是這種筆及性能的生動描繪!

所以,歷代筆制以蒙恬、羲之、初唐、宋初為重要轉折點,也是筆法調整演變的關鍵所在,其中的初唐、宋初變化為尤劇。褚氏的調整為唐代楷書的發展奠定了堅實的基礎。

四、結論

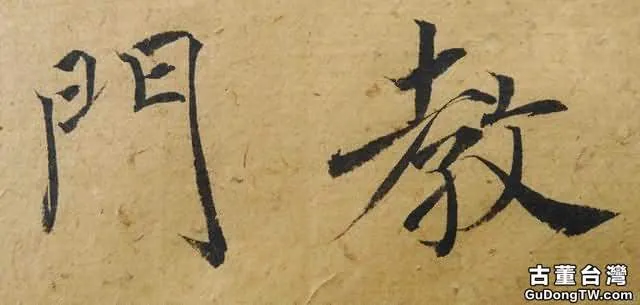

以上所述筆法結構皆指褚遂良楷書而言,?其筆法結構早年得北派體勢,中年受史陵影響,書風瘦勁,同時研習王字,晚年習右軍《蘭亭》而入其室,神龍變化,以行入楷,「鉤」、「戈」稍有挑踢之意,這是由於執筆姿勢的改變而進行的調整,至顏柳挑踢之習達於頂點,挑踢有礙於運筆的自然連貫與轉換,有違晉人自然之旨,為米芾作痛斥。這也是中唐之後,行書多無可觀者的主要原因。當然,主要責任不在褚氏,正所謂時代壓之,不能高古。對於書法而言,每個時代都會面臨不同的問題,褚的援行入楷,將羲之行書筆法融入楷書,將楷書寫得神采飛楊,至於前人未有之境,同時注重運筆的起伏跌宕,加以禪蛻,實開宋人尚意書風。因為宋人尚意,雖說取法晉人,實多由唐人上溯,故不可避免地都會受到褚遂良淺移默化地影響。因為,不論對於哪個時代的學書者來說褚遂良都無疑是一個貫通古今的極為重要的人物,所以清劉熙載譽之為「唐之廣大教化主」,?實又不僅限於唐代了!

也有人認為草書是用筆最豐富的書體。

張宗祥《書學源流論》。

這裡之所以用馮摹本,主要是基於馮摹本用筆特徵與晉人風格相近似,與日本藏智永《真草千字文》也能找到前後的對應關係。

清王澍。

《沈尹默記書叢稿》之《唐顏真卿<述張旭筆法十二意>》。

唐李世民《筆法決》。

《唐人書評》。

張宗祥《書學源流論》

宋米芾《寶晉英光集》補遺。

沙孟海《中國書法史圖錄》第二卷概說隋代。

?清楊守敬《跋<伊闕佛龕碑>》

?後魏賈思勰《齊民要術》

?原注云:「凡兔毛長而勁者曰毫,短而弱者曰毳。」

?原注云:「用麻紙者,欲其體實,得水不脹。」

?馬衡《凡將齋金石叢稿》。

?宋董逌《廣川書跋》。

?《倪寬贊》、《大字陰符經》皆偽作,不在討論範圍之內。

?清劉熙載《藝概》卷五

圖片: