作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

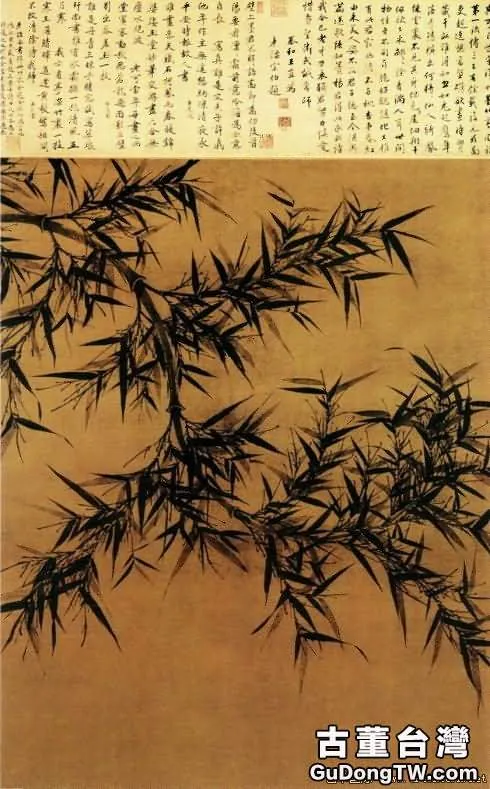

墨竹圖宋代文同 台北故宮博物院藏

關於中國墨竹的起源之說大概有三種:第一種亦即比較普遍的說法是起源於唐明皇李隆基,元張退公《墨竹記》:“夫墨竹者,肇自明皇,後傳蕭悅,因觀竹影而得意”;二說是起於吳道子,元李衎在《竹譜詳錄》中說:“墨竹亦起於唐,而源流未審。……黃太史疑出於吳道子”;三說是起於五代時蜀國的李夫人,《圖繪寶鑒》卷二記載:“李夫人……月夕獨坐南軒,竹影婆娑可喜,即起揮毫濡墨,模寫窗紙上。……自是人間往往效之,遂有墨竹”。其他類似的說法還不少,可謂眾說紛紜,莫衷一是,又缺少實物佐證,傳為南唐李頗的《風竹圖》,也仍存在著爭議。但從實物與文獻的綜合考察分析,墨竹起源於唐五代之間,應該是可信的。

中國墨竹畫科與文同的“湖州竹派”

從繪畫史角度看,中國墨竹畫科的出現要遠早於“湖州竹派”,它與“湖州竹派”並非是一個完全重疊的概念。中國墨竹繪畫雖“亦起於唐,而源流未審”,但“湖州竹派”起始於北宋,因文同而開派立宗,卻是十分明確的。

文同(1018—1079),字與可,梓州永泰(今四川鹽亭東)人。《宋史·文同傳》記載:“元豐初,知湖州。明年,至陳州宛丘驛,忽留不行,沐浴衣冠正坐而卒。”文同在赴任湖州途中去世,並沒有到過湖州,但依舊例而被稱“文湖州”。蘇軾曾說:“與可以書遺余曰:‘近語士大夫,吾墨竹一派,近在彭城”,又說明文同本人並沒有自命“湖州竹派”。但蘇軾與文同是表兄弟,感情非常親密,而且自謂“吾為墨竹,盡得與可之法”;在元豐二年(1079)文同“知湖州”途中去世,蘇軾即接任湖州知州事;又蘇軾《次韻子由題憩寂圖後》云:“東坡雖是湖州派,竹石風流各一時。”所以關於“湖州竹派”的命名出於蘇軾,應該是比較合理和可信的。明代蓮儒曾撰《湖州竹派》一卷,列敘文同以下畫竹者二十五人,近代有人以之判定“湖州竹派”一詞出自明代蓮儒,並非允當。

所謂文同“湖州竹派”,有其獨特的技與道的內涵,並非是一個可以泛化的概念,決不是歷史上所有用墨畫的竹子都能歸納為“湖州竹派”的。

“墨竹”這種表現手法並非文同“原創”,但為什麼在歷史上,文同會被一致公認地推崇為“墨竹”繪畫鼻祖呢?我認為其主要原因有兩個方面:

一是文同“吾乃者學道未至,意有所不適而無所遣之,故一發於墨竹”的文化精神。近人陳師曾說:“至文湖州竹派,開元明之法門,當時東坡識其妙趣。”無論蘇軾是出於什麼原因推崇文同和“湖州竹派”,客觀上講,“文同的竹,蘇軾的文”是“湖州竹派”的本質核心。

二是文同畫竹的高超繪畫表現技巧和藝術水平。正如元李衎在《竹譜詳錄》中所言:“文湖州最後出,不異杲日昇空,爝火俱息,黃鐘一振,瓦釜失聲”。倘若文同畫的墨竹,僅僅是停留在精神層面,繪畫技巧上無以服眾,那何來“黃鐘一振,瓦釜失聲”呢?因此,文同畫竹的高超繪畫技巧和風格也是我們判別是否“湖州竹派”的重要標準之一。

文同的“湖州竹派”在繪畫風格上一脈相承,相較明清時期則更注重觀察和寫生,表現手法上趨於嚴謹和工整,是道與技、形與神、文心與藝術的高度融合,且宋元時期,長於畫竹的“單科”大家輩出,這是明清之際所不及的。

“湖州竹派”之發展,既有繼承,也有出新,絕非守成不變。北宋文同時期的“湖州竹派”就與元明時期多有不同,“湖州竹派”在各個時期所呈現出的不同風格面貌和精神氣質,以及不斷豐富的內涵,成就了“湖州竹派”在中國墨竹畫史上的巔峰地位。

明代夏昶之後,並非沒有人再去學習文同“湖州竹派”的畫法,但在繪畫水平上相去甚遠,在作者和作品的規模上也不足以形成有時代影響力的派系,墨竹畫的主導方向也轉入了大寫一路,失去了“湖州竹派”沉穩清雅的流派風格特徵。所以,嚴格意義上講,不能歸入“湖州竹派”之列。因此在我看來,文同的“湖州竹派”應以夏仲昭為殿軍,其後雖繁花紛陳,各盡其姿,終無復“湖州竹派”在中國墨竹畫史上那一段別樣的精彩。

北宋時早期的文同“湖州竹派”

文同“湖州竹派”的興起與北宋中國墨竹畫科發展階段以及當時的時代背景有著密不可分的關係,北宋早期文同的“湖州竹派”與元、明時期就並不完全相同。其中有三個方面值得注意:一是《宣和畫譜》中的“墨竹敘論”與北宋文同及其“湖州竹派”的關係;二是文同墨竹的風格特點;三是蘇軾與文同的“湖州竹派”,下面著重談談第一點:

北宋《宣和畫譜·墨竹敘論》是中國墨竹畫科最早、最權威,最能體現其精神內涵的文字記載。也是瞭解文同“湖州竹派”產生、發展和演變的基礎。但在近代研究墨竹畫史的論著中,都沒有給予應有的重視。

《宣和畫譜》成書於宣和二年(1120),而成書於1074年的郭若虛《圖畫見聞志》中只是將“墨竹”歸入在“花鳥”類,並未獨立成科。而《宣和畫譜》開創性地將“墨竹”列為獨立的繪畫門類,與人物、山水、花鳥相對等,使“墨竹”畫的地位和重要性得到了大幅提升。此外,《宣和畫譜》所述的“十門”(1道釋、2人物、3宮室、4番族、5龍魚、6山水、7畜獸、8花鳥、9墨竹、10蔬果),在今天看來,除“墨竹”這一門題材專指的竹子外,其他各個門類裡都包含有很多不同的題材,這也足以說明,在北宋宣和時期,“墨竹”繪畫所佔據的特殊地位和重要價值。

《宣和畫譜》成書於文同卒後四十一年,當時以“湖州竹派”為中心的墨竹畫方興未艾,故其《墨竹敘論》蘊涵的“湖州竹派”早期的思想理念,對我們正確理解和把握“湖州竹派”的精神特質是非常有價值的。

《宣和畫譜·墨竹敘論》給我們提供的重要信息是:

“墨竹”是文同“湖州竹派”畫竹的特定表現手法。“以墨為竹”是文同“湖州竹派”的一個重要特點。雖然“墨竹”的表現形式並不是源於以文人為主體的“湖州竹派”,但其獨立文化精神的提升無疑是由“湖州竹派”所充分實現的。

縱觀中國畫竹的歷史,從色彩上來說,有色竹與墨竹之分,而從具體用筆手法上來講,則有雙鉤與單鉤之別,所謂“雙鉤”,指的是勾線填色;而“單鉤”則是指不勾線條,用墨直接撇寫。

青影紅心圖 元代 趙雍 立軸 絹本設色 縱74.6厘米橫46.4厘米 北京故宮博物院藏

色竹主要指的是青綠竹和朱竹。不過,色竹在中國畫傳世畫竹作品中所佔的比例非常少。《宣和畫譜》曾記載文同有“著色竹”,明代劉基在《誠意伯文集》中有“題趙學士《色竹圖》”,只是我們現在無法考證文同、趙孟頫畫過的這些色竹是單鉤的還是雙鉤設色的。現藏於上海博物館有趙孟頫兒子趙雍的《著色蘭竹圖》,是以顏色單鉤寫竹,後世也有不少類似的作品,但大多集中在明代中期以後,且在作品數量和水平上與“墨竹”無法相較,其意義也與文同“湖州竹派”的“墨竹”相去甚遠,故可以視其為別格,並不是“湖州竹派”的本色。

從畫竹的具體表現手法上,元代李衎在《竹譜詳錄》中已有明確闡述,即把畫竹分為“畫竹譜”與“墨竹譜”兩種不同方法。“畫竹譜”指的是雙鉤設色;而“墨竹譜”指的是用單鉤的手法以墨寫竹。但要指出的是:並非所有用墨畫的竹子都屬於文同“湖州竹派”所指的“墨竹”。

《聖朝名畫評》記載的黃荃這幅《墨竹圖》,以及上海博物館藏的徐熙《墨竹圖》,雖然用的是墨色,但採用的是雙鉤染墨手法,這些都不屬於《宣和畫譜》中所說“墨竹”範疇,也不能歸之於“湖州竹派”。

儘管,我們無法考證李衎“畫竹譜”與“墨竹譜”這樣的分類最早出自何處,但,相信文同說的“發於墨竹”就是李衎所說的“墨竹法”。從現在存世的文同作品以及文字史料記載上看,文同畫竹的主要方法是以單鉤的手法“以墨為竹”,這是我們定義“湖州竹派”的一個重要前提,而《宣和畫譜》在“墨竹敘論”中所闡述的也正是這樣的“墨竹”。

《宣和畫譜·墨竹敘論》中對“墨竹”用“筆”的認識,《宣和畫譜·墨竹敘論》開篇即說:“繪事之求形似,捨丹青朱黃鉛粉則失之,是豈知畫之貴乎?有筆不在夫丹青朱黃鉛粉之工也。”

由此可知,北宋宣和時期,在對“墨竹”繪畫的認識中,就已經將中國畫“用筆”的地位置於“丹青朱黃鉛粉”之上,並將墨色視為與“丹青朱黃鉛粉”具有同等的藝術表現力,這種認識的高度是空前的,也是最為重要的,這對後來“湖州竹派”,特別是元代趙孟頫、柯九思等將書法用筆融入畫竹筆法之中的轉變和發展產生了深遠並具有定向性的影響。

儘管中國畫“書畫同源”的思想早在唐代就已經確立,“畫以筆成”,書也以筆成,但繪畫中的用筆與書法的用筆在實際運用中並不相同,而是有一個漸進發展融合的過程,繪畫畢竟脫離不了客觀自然形象的存在。宋代黃山谷曾云:“文湖州寫竹,用筆甚妙而作書乃不逮。以畫法作書,則孰能御之?”,這就說明畫竹的用筆與書法的用筆是不同的。既然“以畫法作書,則孰能御之?”,那麼反之,以書法用筆作畫又怎麼能“御之”呢?所以,一切問題都是相對和辯證的,正如中國畫中的用筆是不可能抽離於形象而獨立存在一樣,書法中用筆也不能脫離字的結體而獨立存在。

當然,我們在文同存世的墨竹作品中可以看到書法用筆早就寓於其中,特別是在枝條上,但這更多的是一種“潛意識”的運用。畫竹用筆中真正提出“以書入畫”則是在元代。這種演變是“湖州竹派”進步發展的關鍵所在,趙孟頫、吳鎮、倪雲林、柯九思就是其中的代表。所以,元代“湖州竹派”的畫家大多善書。

文同“湖州竹派”所表現的“墨竹”是“道”與“技”的完美統一。

《宣和畫譜·墨竹敘論》中所說的“墨竹”與文同及其“湖州竹派”所畫的“墨竹”, 說的都不是簡單的技法問題。在蘇東坡看來,文同的學問和修養要遠遠高於他畫的竹,文同之所以能畫出如此水平和境界的“墨竹”,其根源並不是簡單的繪畫技法問題,所以陳師曾才會說:“至文湖州竹派,開元明之法門,當時東坡識其妙趣。”這種認識和表述不僅是文同“湖州竹派”最為重要的特點,從某種角度上來說,它為後來中國“文人畫”的興旺和發展在理論和實踐上奠定了基礎,其意義和影響是極為重要和深遠的。

關於“墨竹”繪畫“求形似”的問題。

《宣和畫譜·墨竹敘論》在短短二百三十餘字中就有三處談到“形似”:

一是開篇所說:“繪事之求形似,捨丹青朱黃鉛粉則失之,是豈知畫之貴乎?”,北宋前後,繪畫對“求形似”仍非常重視。唐代白居易在給蕭悅的《畫竹歌》開篇就說:“植物之中竹難寫,古今雖畫無似者”,可見,認為當時畫畫“求形似”這是天經地義的事,畫竹當然也是如此。

二是《墨竹敘論》給予了充分的肯定和認同,認為“豈俗工所能到哉?”,但這只是一個鋪墊。

三是《宣和畫譜·墨竹敘論》所稱“詞人墨卿”事墨竹而“不專於形似而獨得於象外者”,其中心在於畫墨竹不拘泥於以丹青求其形,更在於以水墨亦能得其形似,並進而得其象外之意。正因此,“自五代至本朝才得十二人”,蓋“不以著色而專求形似者,世罕其人”。這才是北宋時期對“墨竹”繪畫的真正理解和認識,也是文同“湖州竹派”的難度所在。當然,這裡的“專求形似”不能簡單一味地理解為形象上的“求形似”,而指的是高超的繪畫觀察力和表現力。

總之,北宋《宣和畫譜·墨竹敘論》所闡述的核心認識與早期的文同“湖州竹派”是一致的。即:創作者是“詞人墨卿”;創作的動機是“學道未至,意有所不適而無所遣之,故一發於墨竹”、“文章翰墨形容所不逮,故一寄於毫楮”;在繪畫表現上是“不以著色而專求形似”,僅此就足以說明中國文人畫的思想在北宋時期就已相當成熟。於此同時,也賦予了文同“湖州竹派”明確的“文化屬性”。

所以,文同的“湖州竹派”,其至高境界正如陳師曾先生定義文人畫之要素那樣,擁有“第一人品,第二學問,第三才情,第四思想”,同時,又具備高超的繪畫表現能力的人。因此,文同的“湖州竹派”就是文人畫,就是文人的竹派。