作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

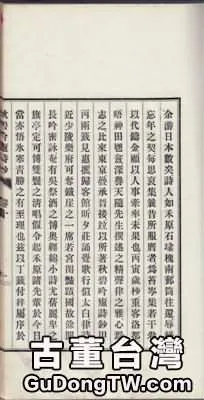

久保天隨《秋碧吟廬詩鈔(丁箋)》(董康序)

董康(1867—1947)所著《書舶庸譚》,記錄其1926年至1936年十年間,前後四次東遊日本訪書經歷,該日記體文集中書林掌故、版本記錄、詩文清談,早已為後世藏書家、版本學家及研究者們所熟知。在這部“書話名著”中,董康與眾多日本學者、藏書家的交往記錄,向來為中日文化交流史研究者所矚目。其中,董康與久保天隨的交往,也有較為詳細的記載。

民國董康著《書舶庸譚九卷》

久保天隨(1875—1934),本名久保得二,又自署“秋碧吟廬主人”。日本東京市人,畢業於東京帝國大學漢學科。1915年,先後任日本遞信省囑托、陸軍經理學校囑托、大禮紀錄編纂委員會囑托、宮內省圖書寮囑托及圖書寮編修官等。久保天隨漢學根柢深厚,書畫皆通,曾以日文譯解中國儒家經典“四書”及《三國演義》等古典小說。

董康與久保天隨的交往,在其第一次東渡日本期間,即1926年12月至1927年5月。在《書舶庸譚》卷三,1927年3月15日的董康日記中,記載了二人初晤的情形。

這是董康初次面晤久保,並得以觀瞻其藏書。初觀久保藏書,便讓向來見多識廣、過眼珍本古籍無數的董康“擬印四種”(部分內容後納入董康主持影印的《盛明雜劇》),足見其藏書之豐珍。此次面晤在座者中的“鬯盦”,即神田喜一郎(1899—1984),號鬯盦,出身於日本京都巨商世家。神田亦工漢詩且長於書畫鑒賞、嗜書物,喜收藏中、日古籍,曾任京都博物館學藝委員,與羅振玉、王國維、董康等皆有交往。

此次初晤,實為久保招飲之聚會,董康於3月20日作《久保天隨招飲補贈二律》,以表謝意。詩云:朅來問字暫停車,此是榑桑揚子居。藻掞三都傳紙貴(詩鈔乙集久絕板),硯耕四序守經畬。詩鐫短燭才慚澀(君即席賦三律,余構思艱澀,媿無以答),梅勒余寒萼待舒。怪底筆花騰異彩,常承藜影照修書(圖書寮藏御書之所,君職編校)。百城坐擁日閒閒,癖嗜周郎莫笑頑(藏雜劇傳奇至富,多罕見之本,允予攝影四種)。天寶師承傳一緒,旗亭甲乙付雙鬟。輸君獨秀遑雲傲,抗古高情孰可攀。題遍雞林長短驛,從教詩卷替香山(游三韓、遼、沈著有詩鈔)。

久保隨之亦有和作,詩云:忻迎長者晚停車,太勝蓬蒿仲尉居。到底文章關氣運,真成經訓屬菑畬。一霄深巷雨偏細,明日小園花始舒。時局杞憂談可罷,留君燈下看奇書。春寒莫放酒杯閒,對坐清談羞我頑。柳色欄前才染黛,峰容畫裡似挑鬟。逋仙警句何由得,陶令高風不可攀。著述從今共商酌,只言夙志在名山。

由董康的補作與久保的和詩來看,二人志趣相投,初晤甚歡。其實,當天的招飲聚會上,久保還有即興賦詩三首,董康當時未及酬唱,5日後方才伏案細思,補作兩首以答。至於為什麼沒有即席和詩,而是事後補作相贈,恐怕與董康此時此地的心境有關。試想,曾經的法政專家、又堪稱藏書家的董康,此刻避居日本,已屬流亡性質,與之前的赴日留學、考察性質都有所不同,心態與情緒自然不同以往,難免低落。因此,在詩文應酬方面,不太可能興致勃勃,方才有了這席後補詩之舉。當然,董康此次流亡日本,也希望盡可能多地訪求奇書異本,以便歸國後影印流傳,久保的慷慨允諾,倒也增進了二人的交誼。董康補作和詩,於情於理,都屬必然。

1927年3月26日,董康日記中寫道,“久保來函,索丁集序文並和七律二首(詩見前)”。這裡提到的“丁集”,乃是久保的個人詩集《秋碧吟廬詩鈔(丁箋)》,於昭和二年(1927)7月在日本東京印行。據該書所附“刊行詩集目錄”來看,從大正六年至昭和二年期間,久保印行個人詩集《秋碧吟廬詩鈔》已有甲、乙、丙、丁四箋(集)。久保向董康索序,一方面固然是有一面之緣的交誼使然,另一方面也是對這位中國學者、藏書家的由衷尊重。

董康為久保詩集作序,從3月31日晚動筆,4月1日已完稿。此時,董康已準備動身回國,在準備行裝之際,他還是於4月1日當天“挽張杏生(參贊)代書天隨詩草序”,當晚“九時半走別天隨,贈七律一首,知伊調查國史,明日亦有西部之行”。看來,董康即將歸國,久保也將離開東京,赴外地調研,二人的短暫交往也行將告一段落。久保的贈別詩云:由來離合亦前因,千里懷君更愴神。弢跡異邦空歲月,關心行路只荊榛。話言偶爾喜同調,詞翰終然輸後塵。為問看花吟穩否,東山雨霽繪濃春。

因種種原因,直到4月12日,董康仍遲遲未能動身,在旅舍中他給久保和詩兩首寄呈,並將這兩首和詩一併寄給妻子玉姬,算作家報平安之訊。

4月23日,因時局動盪,董康仍滯留日本,無法歸國。當天,他在和歌山縣伊都郡遊覽金剛峰寺,並為該寺重建金堂捐資,在捐資人題名薄上,董康發現了4月20日久保的題字。他“急用電話追訊”,被告知久保已於4月21日“下山赴熊本矣”。這是董康即將離開日本之前,最後一次可能面晤久保的機緣,就此錯過。5月1日,董康終於乘海輪抵達上海,《書舶庸譚》中的第一次東遊日本之旅結束,與久保的交往也就此中斷。待到其第二次訪日時(1933),久保早已赴台灣任教,並於次年逝世,二人的詩緣、書緣亦就此終了。

董康為《秋碧吟廬詩鈔(丁箋)》所撰序言,《書舶庸譚》中未載,想是行色匆匆未及錄附所致。

長久保8歲的董康,序言開篇即言及他與日本前輩漢學家、詩人們的一些交誼。如永井久一郎,即永井禾原,小說家永井荷風之父;明治時代著名漢學家、漢詩研究者森槐南、永阪石棣等。

董康認為,這些日本詩人的詩作都有可取之處,並希望有朝一日能將這些有過交往的日本詩人作品結集出版。接著董康盛讚久保詩作之精湛,以唐代李白、杜甫,元代楊鐵崖,明代吳偉業相比擬,認為其詩成就極高。董康序言中所說,當然有溢美之辭,日本詩界、學術界未必如此定論。但時年52歲的久保交遊之廣、撰著之勤、創作之豐,由此確也可見一斑。