作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

「天馬來兮從西極,經萬里兮歸有德。承靈威兮降外國,涉流沙兮四夷服。」

《西極天馬之歌》,漢武帝劉徹作,見於《史記 樂書》。

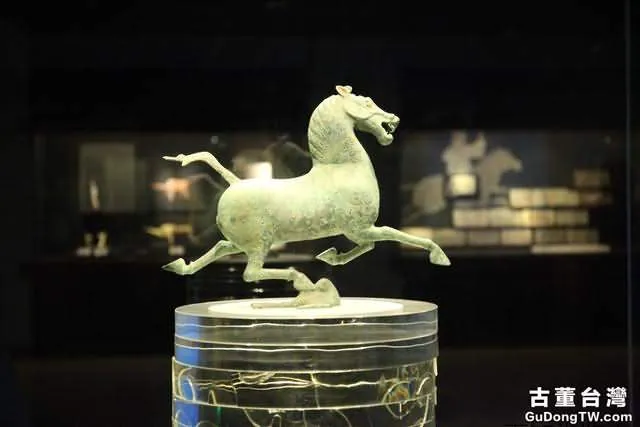

甘肅省博物館藏東漢青銅西極天馬俑(攝影芝麻開門收藏)

這裡說的,就是汗血馬。

汗血寶馬,學名阿哈爾捷金馬(拉丁學名:Akhal-teke horses),原產於土庫曼斯坦。

汗血寶馬的皮膚較薄,奔跑時,血液在血管中流動容易被看到,另外,馬的肩部和頸部汗腺發達,馬出汗時往往先潮後濕,對於棗紅色或栗色毛的馬,出汗後局部顏色會顯得更加鮮艷,給人以”流血”的錯覺,因此稱之為汗血馬。

阿哈爾捷金馬頭細頸高,四肢修長,皮薄毛細,步伐輕盈,力量大、速度快、耐力強。全世界汗血馬的總數量非常稀少:一共只有3100匹左右,產於土庫曼斯坦,並當做國寶贈送他國。

在古代文學著作中,汗血寶馬能夠「日行千里,夜行八百」。一般來說,馬的極速是每天150公里左右,最多也不過200多公里。汗血寶馬的最快速度記錄為,84天跑完43000公里。 經測算,汗血寶馬在平地上跑1000米僅需要1分07秒。

汗血寶馬非常耐渴,即使在50攝氏度的高溫下,一天也只需飲一次水,因此特別適合長途跋涉。在1998年一場賽程為3200公里、賽期60天的比賽中,54匹參賽汗血馬都堅持到了終點。

中國西部,甘肅省博物館。

對於中國歷史而言,唐宋時期,無疑是一個類似於分水嶺的時代。宋以前,中國的政治經濟文化中心主要在陝西西安,河南洛陽一帶。唐以後,中心逐步南移,分散到了河南開封,浙江杭州,江蘇南京,北京等地。這對中國古代文明的歷程,是具有重大改變意義的大事。

甘肅,古稱涼州。是取甘州(今張掖)與肅州(今酒泉)二地的首字而成,由於西夏曾置甘肅軍司,元代設甘肅省,簡稱甘;又因省境大部分在隴山(六盤山)以西,而唐代曾在此設置過隴右道,故又簡稱為隴。

人文始祖伏羲、女媧和黃帝相傳都誕生在甘肅。周人崛起於慶陽,秦人肇基於天水、隴南。甘肅在先秦時代位置極高,直到唐代還是中國極為重要之地。

今人很難理解,甘肅地區那麼多沙漠,為什麼從秦到唐,歷朝歷代都那麼重視?這就要說到一個重要名詞-河西走廊。

甘肅省博物館藏東漢青銅西極天馬俑(攝影芝麻開門收藏)

河西走廊是中國內地通往新疆的唯一要道。東起烏鞘嶺,西至古玉門關,南北介於南山和北山間,長約900公里,寬數公里至近百公里,西北—東南走向,因位於黃河以西,又稱河西走廊。整個甘肅省完全包覆了河西走廊,在絲綢之路上的重要性可想而知。

西漢初年,西漢政府所管轄地區,並不包括河西走廊。長城以外屬於匈奴。西漢初年,在高祖劉邦對匈奴作戰失利之後,政府一直採取消極防禦,並採用”和親”和”歲奉匈奴絮繒酒食物”的綏靖政策,希圖匈奴人不再南下侵襲。但作用不大。

建元六年(即公元前135年),漢武帝開始親政,於公元前133年開始了對匈奴的戰爭。大小戰爭進行了二十餘次。期間互有勝負。

元狩二年(公元前121年),在驃騎將軍霍去病的進攻下,匈奴渾邪王投降漢朝。匈奴殘部退出了河西走廊。慘敗後,匈奴人發出了「失我焉支山,令我婦女無顏色。失我祁連山,使我六畜不蕃息。」的悲鳴。

甘肅省博物館藏西漢青銅兵馬俑(攝影芝麻開門收藏)

漢武帝在原匈奴地界設立酒泉郡(公元前121年),武威郡(公元前121年),張掖郡(公元前111年),敦煌郡(公元前88年)。這就是有名的河西四郡,加上敦煌以西的陽關和玉門關,史稱”列四郡,據兩關”。

漢武帝、昭帝時在渠犁、輪台屯田,置使者校尉領護,以供應往來使者。都護治烏壘城(今新疆輪台東小野雲溝附近),屯田都尉屬都護,轄西域三十六國(後增至五十國)。西域都護官秩二千石,相當內地郡守,其下設副校尉、丞、司馬等屬吏。後來由敦煌太守兼管西域事務。

西漢政府設置河西四郡,促使了新疆融入中華民族大家庭。將河西遊牧區建設成為農業區,促進了當地的經濟文化發展,使得絲綢之路沿途通暢。「而敦煌置酒泉都尉;西至鹽水,往往有亭。而侖頭有田卒數百人,因置使者護田積粟,以給使外國者。」《史記 大宛列傳第六十三》

漢武帝除了打通河西走廊,還有一件奇事,為了幾匹馬發動的戰爭。

《史記》中記載,張騫出西域,歸來說:「西域多善馬,馬汗血。」元鼎四年(公元前112年)秋,有個名叫「暴利長」的河南南陽囚徒,在敦煌捕得一匹汗血寶馬獻給漢武帝。漢武帝得到此馬後,欣喜若狂,稱其為”天馬”。並作歌詠之, 歌曰:「太一貢兮天馬下,沾赤汗兮沫流赭。騁容與兮跇萬里,今安匹兮龍為友。《漢書-西域傳》曰:「大宛國多善馬,馬汗血,言其先,天馬子也。」應劭云:「大宛有天馬種,蹋石汗血。蹋石者,謂蹋石而有跡,言其蹄堅利。汗血者,謂汗從前肩髆出,如血。號一日千里也。」

最初,漢武帝為了得到更多的天馬,派百餘人的使團,帶著重金前去大宛國,希望換回種馬。來到大宛國首府貳師城(今土庫曼斯坦阿斯哈巴特城)後,大宛國王卻不肯以大宛馬交換。漢使歸國途中,黃金被劫,漢使被殺害。漢武帝大怒, 遂命令武力奪取。

公元前104年漢武帝命李廣利為貳師將軍,率領騎兵數萬人,行軍4000餘公里,到達大宛邊境城市郁城,但初戰不利,未能攻下大宛國,只好退回敦煌,人馬十存一二。三年後,漢武帝再次命李廣利率軍遠征,此時大宛國發生政變,與漢軍議和。漢軍選良馬數十匹,中等以下公母馬3000匹。經過長途跋涉,到達玉門關時僅餘汗血馬1000多匹。

甘肅省博物館藏西漢青銅兵馬俑(攝影芝麻開門收藏)

西漢的汗血寶馬,繁殖到今天的已經不可見,但是出土文物卻清晰的反映出漢武帝時汗血寶馬的形象。1969年10月,甘肅武威。東漢靈帝時期的張姓將軍墓出土一匹銅奔馬,馬高34.5厘米,作疾速奔馳狀,其右後蹄下踏一飛鳥作為器座。這麼小的一個飛鳥卻承受了整個馬俑的重量,充分反應出我國漢代工匠高超的力學技巧和工藝水平。堪稱我國漢代青銅藝術品中無與倫比的珍品。後來被命名為馬踏飛燕。又名馬超龍雀、銅奔馬,現藏甘肅省博物館。1983年10月,馬踏飛燕被國家旅遊局確定為中國旅遊標誌,1986年定為國寶級文物。

其實,這件文物,並不是什麼馬踏飛燕。而是歷史上記載的天馬的象徵。天馬行空,意思是天馬可以在天上奔跑,其腳踏飛翔的燕子,正是它在天空奔跑的象徵。甘肅省博物館的這件文物,應該正名為青銅西極天馬俑。