作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

目前存世的宋代鈞窯瓷器量非常少,古人都認為「縱有家財萬貫、不如鈞瓷一片」,所以到了現在就更加極為珍貴,所以現在能玩得起宋代鈞窯瓷器的朋友不多,能有機會實際鑒賞把玩的機會也不錯,這就造成了宋代鈞窯瓷器的鑒定人才的缺失,所以目前古玩收藏界對宋代鈞窯的認知不全面,非常模糊,甚至專家們也沒有統一的意見,致使喜歡宋代鈞窯瓷器的古玩收藏愛好者屢屢「打眼」。

一、兩件宋代鈞窯瓷器簡介

1、十辨花口筆洗。此洗口徑12.5厘米,底徑5厘米,高3.5厘米。筆洗為花口,共十辨,向內的花瓣沿洗壁走勢自然外撇,向外的花瓣均勻敞開。洗壁由上而下逐漸加厚,洗腹下承接平切、且裡深外淺的外撇式圈足。此筆洗購藏之初,洗壁一側及洗底與匣缽粘連在一起,經切削後基本保持完整。切削後足端局部露胎骨,胎質為香灰色。從筆洗和匣缽的熟舊程度看,應是早年出自「窯址」。筆洗通體施天藍色釉,釉層厚,墜釉處及圈足四周釉厚達0.2厘米。腹部約2/3部分有較明顯墜釉現象,其餘約1/3部分因與匣缽粘連失去外釉,露出胎體表面施加的褐色「護胎釉」。

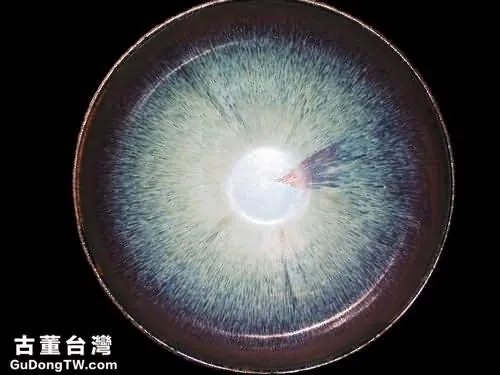

口部內外一圈約1厘米高的釉層浸蝕現象明顯,「紫口鐵足」特徵顯著。在50倍放大鏡下觀察,釉表「棕房」式孔洞四周均有褐色雜質顆粒;釉內氣泡稀疏,大小不一,晶瑩剔透,即文獻資料所述「水眼」

;釉中「蚯蚓走泥紋」有多處出現,但不明顯。因底足與匣缽粘連,長期封閉,切削後足內釉色明亮如初,但沒有「火氣」現象,成為觀看千年前宋代鈞窯瓷器出窯後釉光的實物標本。另外,此器在切削過程中沒有發現匣缽底部支燒器具及墊渣,因此推斷造成粘連的原因有兩個:一是窯工疏忽,沒有放置墊餅、支釘或墊渣,造成淌釉至洗底部與匣缽粘連;二是筆洗放置不正,洗外壁一側與匣缽一側內壁空隙太小,高溫下釉料流淌填充空隙,使兩器腹壁粘連。

2、桃形硯滴。硯滴高6厘米,腹部最大徑6.5厘米,底徑3。5厘米。硯滴整體呈桃形,前面置短流;流下兩側各貼刻一枚上仰的桃葉;腹右側偏上方置一徑0.3厘米的小孔,孔邊緣呈紫褐色。腹下承接內底呈弧形內收、外側豎直切削的不規則圈足,外底內施黑褐色釉,圈足露胎處呈香灰色胎質。硯滴通體施天藍色釉,釉層厚約0.1厘米,積釉處約0、15厘米,兩液相「分相釉」現象明顯。50倍放大鏡下觀察,釉表「棕房」式孔洞較少,孔洞四周同樣有褐色雜質顆粒;釉內氣泡稀疏,亦為晶瑩的「水眼」。

硯滴淌釉垂流現象明顯,流嘴兩側、「桃葉」上緣淌釉呈現的藍白色紋路清晰亮麗,腹下有局部短釉露出黑褐色「護胎釉」的現象。硯滴整體釉面光潔潤亮,沒有浸蝕釉現象,與「窖藏」瓷器的特徵相符。與此硯滴一併購藏的還有小銅鏡、青玉墜、三彩瓜形硯滴各一;兩塊紫石小硯,兩隻瓷燈盞。八件器物同裝於一隻藍色陶罐內,推斷此硯滴為「窖藏」,「窖藏」地點在河北腹地。

二、關於宋代鈞窯瓷器的「棕房」式孔洞

宋代鈞窯瓷器的「棕房」孔論述,彼說此述,眾說不一。有的呼其為「針孔」、「針眼」,有的叫作「橘眼」,有的稱其為「豬毛孔」。筆者經過對所藏宋代鈞窯瓷器釉面進行細緻認真的觀察發現,宋代鈞窯瓷器的釉表小孔雖然很少,但小孔的內部空間較大,不是直上直下的「針孔」、「針眼」或「豬毛孔」,將其稱為「棕房」更為形象確切。在50倍放大鏡下仔細觀察其釉面小孔表明,孔內徑向長度可達孔口直徑的4—6倍,較大的「棕房」孔洞可以從洞口直接觀察到胎體。同時,在釉面小孔四周分佈有疏鬆的褐色顆粒雜質。

關於此種孔洞的形成,中國科學院、上海硅酸鹽研究所編著的《中國古陶瓷研究》中劉凱民的《鈞窯釉的進一步研究》裡有詳盡的論述:「釉層中氣泡的數量和大小不同,單色乳光釉中氣泡多,但尺寸小,直徑一般在0.05—0.1毫米之間。對釉層橫斷面的顯微鏡觀察表明,絕大多數氣泡似乎是在坯釉界面上產生的。氣泡形成的初期數量多而尺寸小,直徑一般在0.02—0.06毫米之間,這些小氣泡隨後逐漸合併成較大的氣泡向表面移動,其中一部分從表面溢出,在釉面上留下約0.5—0.8毫米的『針孔』」。

筆者認為,「棕房」的形成是胎內氣泡攜帶胎表「護胎釉」雜質上升過程中,不斷合併成較大的氣泡,到達釉面後,因氣泡內含有雜質使表面張力減小,在冷卻過程中,氣泡內壓力大於燒成環境壓力的情況下破裂,並將雜質顆粒帶到破口四周,由於周圍冷卻的釉料不能及時補充,形成如前所述的「棕房」;沒有破裂的在釉中距釉表較近的含「護胎釉」雜質的氣泡,使釉色呈現淺褐色圓點。

而在燒成過程中,釉內產生的氣泡,雖然也在不斷合併成較大氣泡,但是大多數氣泡內由於不含過多雜質,氣泡表面張力較大,能夠耐受住燒成環境壓力,因此能大部分存留下來,形成晶瑩剔透的「水眼」;個別破裂的釉內產生的氣泡,在釉表留下凹陷小點。

三、關於宋代鈞窯瓷器的「蚯蚓走泥紋」

關於宋代鈞窯瓷器的「蚯蚓走泥紋」,目前學界有多種不同論述。余繼明、楊寅宗主編的《中國古代瓷器鑒賞辭典》解釋這一詞目時說,「蚯蚓走泥紋……是在釉層乾燥時或者燒成初期發生乾裂,後來在高溫階段又被粘度較低的部分釉汁流入填補裂縫而形成的」。而易帷謙老先生把宋代鈞窯瓷器(看圖片大概是新仿鈞瓷)的釉料流動曲線認作「蚯蚓走泥紋」(文見《中國收藏》2004年5月號,總第41期的《鏡下微觀識古瓷》)。

目前,學術界持第一種觀點的人多,大有蓋棺定論之勢。筆者經過對各種宋代鈞窯瓷器的圖片資料進行對比,特別是對所藏宋代鈞窯瓷器的仔細研究之後,對宋代鈞窯瓷器的「蚯蚓走泥紋」形成機理的相關論述存有質疑。實際觀察研究表明,此種紋路的形成既不是釉料填充乾燥時或燒造過程中出現的裂縫,也不是釉料交錯流淌痕跡,似乎是釉料混合不均,熔點低且高溫流動性強的釉料比較集中,在高溫環境下自然熔融形成的。

因此,關於此種紋理的形成,筆者贊同郭葆昌著《瓷器概說》中瓷器紋片形成的相關論述:「『蟹爪紋』、『蚯蚓走泥紋』,惟厚釉之器有之,蓋釉料配合工作或有未盡精到之處,經火鍛煉而紋生焉。嘗就鈞窯器細為審察,其配製色釉,法用調和,不加研乳,顏料與釉汁未能十分熔合,經火乃現離合狀態,致有大如『蚯蚓走泥紋』,然此為鈞器所特有。

而其它各窯,如汝、官、龍泉等,其配製色釉之法,則調和後,再加研乳,顏料釉汁務令熔合,雖其性仍在,經火後或不免有紋,但細如『蟹爪』行跡矣」。對此筆者建議學術界的專家學者認真研究,給出明確的解釋,以正視聽。

四、關於鈞瓷的釉色

關於鈞瓷釉質呈現的外觀顏色,目前學術界也是眾說紛紜,大多是以偏概全。不同層面的專家學者對鈞窯瓷器的論述基本都是「官鈞瓷」的「以金屬銅為呈色劑的紫紅釉」。如:「在天藍色釉面上綴有幾片玫瑰色紫紅斑」或「絢麗的紫紅釉遮體,頗有雍容富麗之儀」等等讚美之詞成了鈞瓷的代名詞,彷彿鈞瓷只有「官鈞瓷」,沒有發展過程,直接就從天上掉下來個「林妹妹」。

毋庸諱言,高古瓷器由於存世量不多,研究考證確實有些困難,但這種數典忘祖、以偏概全,不客觀、不公平的論述,長期以來給人們鑒藏鈞瓷以負面影響,以至使一些著名專家都「見鈞不識鈞」,不能不說是學界的遺憾。筆者的窖藏鈞瓷「桃形硯滴」,就被故宮博物院的知名專家判為「非鈞瓷」。

事實上,鈞瓷成為「玫瑰紫」、「海棠紅」的「官鈞瓷」只是北宋晚期的事情,早期的「民鈞瓷」才是它的鼻祖。觀察分析不同階段的鈞瓷釉色,可以發現:鈞瓷釉色經歷了從早期燒造以天藍色為主、多色交融的「雨過天晴雲破處」狀的鈞瓷,到燒造出純淨一色的「雨過天晴」狀的鈞瓷和偶然得到夾雜紫紅斑的鈞瓷,再到刻意燒造多種純色鈞瓷的過程。

從鈞瓷釉質呈色看,鈞瓷是在唐代魯山窯的影響下,窯工創燒出先施加褐色護胎釉再整體施加「花釉」的早期鈞瓷,這一時期的鈞瓷,從目前能夠見到的現存鈞瓷器物及瓷片標本看,釉色大多是在藍色基調上呈現乳白、灰黑等多種如行雲流水般的交融釉色,這種釉色與部分唐代魯山窯「花瓷」上的花斑釉呈色相同,也與大多數清代仿鈞瓷的「爐鈞釉」呈色類似。

文章開頭處提到的兩件鈞瓷是這一時期的典型器物。在創燒早期鈞瓷之後的漫長時段中。窯工逐漸摸索出純淨釉料的獲取方法,成功燒造出溫潤純淨的天藍、月白等多種純色鈞瓷。同時,窯工在燒造鈞瓷的過程中,通過不斷總結分析偶然出現的紅色窯變釉的原因,逐漸能夠獲取純淨的以氧化銅為釉質呈色的窯變鈞瓷。從而創燒出純色的玫瑰紫、海棠紅等名貴窯變鈞瓷,構成一代名瓷的一個完整體系。

另外,從不同時期鈞瓷施加的褐色護胎釉看,五代、宋初的早期鈞瓷施加較厚的褐色護胎釉。到北宋中晚期施加薄薄的一層褐色護胎釉,及至到了元代,窯工已經完全意識到,很厚的鈞瓷釉質足可以遮蓋住胎體些許的旋痕及略微的凹凸痕跡,加之「元代鈞窯瓷製作較粗,造型笨重,底足修整不精細」的制瓷風格,因此不再施加褐色護胎釉,成為宋代鈞瓷與元代鈞瓷的一條分水嶺。

五、關於宋代鈞窯瓷器的「紫口鐵足」

目前,對宋代鈞窯瓷器的「紫口鐵足」形成機理,比較一致的看法是,「胎質含鐵量大,高溫燒造過程中鐵無素被氧化呈現紫褐色」,造成其出現「紫口鐵足」的現象。筆者對所藏的兩件宋代鈞窯瓷器觀察發現,「紫口」顏色較深,底足「鐵色」亦深,二器的「紫口鐵足」現象都比較明顯。

但是,其形成機理與胎內鐵元素氧化呈色理論不附。對花口洗的「紫口」及粘連部位露出的較明顯的「護胎釉」對比分析認為,宋代鈞窯瓷器的「紫口鐵足」現象應是施用的褐色「護胎釉」所致。觀察表明,粘連處的「護胎釉」顏色與器口邊緣、底足呈色基本一致,只是口部由於被薄釉遮蓋後所呈現的「紫色」要略淺一些。因此,「紫口」的形成應是高溫下釉料流淌,口沿處釉料稀薄而呈現出褐色「護胎釉」的顏色,並非胎質內鐵元素氧化所為。

再者,器物口部胎料由於被釉料遮蓋,不會與空氣直接接觸,即便含鐵量高,也不會被胎內微量空氣中的氧氣氧化而呈現紫褐色。從施釉工藝看,早期鈞窯是先在素胎上施一層褐色「護胎釉」,以達到掩蓋坯面粗糙和污點的目的,然後施加鈞釉。從歷史傳承上看,這種工藝是唐代河南魯山窯「花瓷」的改進和創新。據資料記載,「護胎釉」的使用,在兩晉時期已出現,唐宋時期已經很普遍。只不過大多數瓷窯使用的是無釉光的白色「護胎釉」(或稱「化妝土」),而河南地區的鈞窯、官窯等瓷窯卻使用了有釉光的褐色「護胎釉」。這一點可以說是河南瓷窯的獨到之處。

六、關於宋鈞與元鈞的區別

目前,關於宋代鈞瓷與元代鈞瓷的區別,一般在延續傳統說法,沒有什麼進展。如〈〈飲流齋說瓷〉〉在論述元鈞與宋鈞的區別時說「元代鈞窯作天藍色者與宋鈞大致相同,然亦有別也。元瓷之釉厚而垂,宋鈞釉厚而勻;元瓷之紫成物形,宋鈞之紫瀰漫全體;元瓷之釉濃處或起條紋,淺處仍現水波紋,宋鈞則濃淡深淺皆渾然一律」。

而實際上,由於燒造瓷器的年代有異,制瓷工藝有所不同,使用的制瓷原料也不一樣,因此其質地和外觀表徵也會有很大區別。筆者認為,比較顯著的區別至少有如下幾點:首先是褐色「護胎釉」的施用方面,這在前邊已經談過,不再贅述。

由此引發的元鈞與宋鈞的明顯區別有三點:(1)宋鈞有「紫口鐵足」現象,元鈞則沒有。(2)宋鈞的「棕房」孔洞破口四周有褐色雜質顆粒,元鈞則不存在。(3)宋鈞未施釉的底部「刷芝麻醬色釉」,元鈞則沒有這種現象。其次是有無「蚯蚓走泥紋」。由於宋鈞「其配製色釉,法用調和,不加研乳,顏料與釉汁未能十分熔合,經火乃現離合狀態,致有大如『蚯蚓走泥紋』,」而元鈞「其配製色釉之法,則調和後,再加研乳,顏料釉汁務令熔合」,因此沒有「蚯蚓走泥紋」這種特徵。第三是釉層墜積現象不同。由於元鈞與宋鈞所施用的釉質有所不同,因此造成釉層墜積現象不一致:元鈞釉層流動性強,因此呈現墜釉至器物底部的特徵;宋鈞釉層流動性相對較弱,因此造成宋鈞在器物口下或腹部的墜釉現象。

七、關於鈞窯的歷史沿革

關於鈞窯始燒造年限,目前學術界認識也不一致。如余斷明、楊寅宗主編的《中國古代瓷器鑒賞辭典》中稱「鈞窯創燒於北宋,盛於北宋晚期,金元時繼續燒造,到宣德年間還奉命燒造酒缸、瓶、罐等器」。

而李澤奉、劉如仲主編的《陶瓷器鑒賞與收藏》中則稱「鈞窯燒造始於唐,北宋晚期窯業鼎盛,金元時繼續燒造」。從實際情況看,鈞窯燒造瓷器的終止年限並不容易確定,因為嚴格講鈞窯包括所有燒造鈞瓷的「鈞窯系」,這一系統之廣,範圍之大,成為確定其終止燒瓷時間的最大障礙。但其起始燒造鈞瓷的時間,應該有一個相對準確的時限。筆者認為,學界在界定鈞瓷的起始燒造年限時,如果沒有絕對準確的考古調查證明,應該說明是推論或推想,這樣比較客觀,也不會給人以史學定論的感覺,相反可以激發人們進一步探索考證的興趣。

筆者經過對所藏鈞瓷的分析,參閱相關著述,推想鈞瓷始燒年代,可能在唐中期或末期。其理由有三:一是筆者所藏桃形硯滴經多方推證不會晚於北宋早期,而發現「窖藏」的地點在河北腹地,距燒造鈞瓷的河南有千里之遙。可以推想,創燒鈞瓷後,必然要有相當長的一段時間,才能使鈞瓷影響力和擴展面達到如此程度。如果鈞瓷出現於北宋早期,不會在較短的時間裡形成很大的影響力,更不會使其產品在不能滿足附近需求的時候,遠銷到千里之外的河北腹地,並被人們珍視而「窖藏」起來。據此推斷,鈞瓷的始燒造年限最晚也應在唐代末期。

二是鈞窯工藝的變革很大,而每一項技術革新都不會在一夜之間完成,都需要一定的時間。耿寶昌先生在《明清瓷器鑒定》中談到明代「空白期」瓷器風格時講:「實際鑒定工作中往往發現一項工藝和某些紋飾會跨躍幾個世紀,因而很易受其迷惑」。

從鈞瓷的施釉工藝看,主要經歷了四個階段:首先是唐代河南魯山窯的整體施釉後加拓花釉的工藝是鈞瓷萌芽階段,有不少魯山瓷實物可以驗證。其後掌握魯山窯工藝的人異地創燒了先施褐色「護胎釉」再施花釉的早期鈞瓷窯場。注意:這一時期鈞瓷繼承魯山窯僅僅是把魯山窯所施的底釉一律變成褐色「護胎釉」,把「花釉」變成了通體罩釉。再後來逐步創新工藝,成功燒製成兩液相「分相釉」鈞瓷,繼之又創燒了在分相釉中混入銅花汁的窯變鈞瓷。

到北宋晚期燒造窯變釉鈞瓷突出的鈞台八卦洞窯被北宋宮庭壟斷。綜合多方面資料的研究表明,在北宋宮廷壟斷鈞窯瓷器之前,鈞瓷釉色以或深或淺、或純或雜的天藍色為主,並且時間越靠前,深淺交錯的天藍釉色越明顯,時間越靠後,釉色越純淨。這一系列的工藝變遷,在科技水平低下的古代,必然要經歷一段漫長的時間段才能完成。

三是從考古調查情況看,北宋鈞窯數量較多,分佈範圍已經很廣。如李澤林、劉如仲合編的《陶瓷器鑒賞與收藏》中講到:「在河南臨汝縣發現八處燒鈞釉的窯址。其中宋代有三處」;「萬縣境內發現的鈞窯窯址有100多處,產品的釉色豐富,以天藍、天青、月白、藍灰、紅紫等色釉的為主」。發現的宋、元鈞瓷窯址,在說明鈞瓷窯藝成熟後影響巨大的同時,也說明了燒造鈞瓷的瓷窯由點到面的漫長髮展歷程。眾所周知,任何事物都要經歷發生、發展、興盛、衰落等過程,並且都是在初期階段發展速度緩慢。

鈞瓷的發展歷程也不會例外。可以想像,如果從唐代中期或晚期創燒鈞瓷成功,經歷了數次窯藝變革,到北宋末期形成燒造鈞瓷的鼎盛時期,歷時幾百年應屬合情合理。當然,具體確切的鈞瓷燒造起始時間,有待於專家學者的進一步研究和考古發掘的進一步佐證。

本文從兩件宋代鈞窯瓷器入手闡述了關於宋代鈞窯瓷器的「棕房」式孔洞、關於宋代鈞窯瓷器的「蚯蚓走泥紋」、關於宋代鈞窯瓷器的「紫口鐵足」、關於鈞瓷的釉色、關於宋鈞與元鈞的區別、關於鈞窯的歷史沿革這六個問題,希望能給喜歡收藏宋代鈞窯瓷器的朋友們有所幫助,能消除喜歡研究宋代鈞窯瓷器的古玩收藏愛好者心中的種種疑問。