作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

汝瓷辨別欣賞:

器形

汝窯瓷器造型有盤、碗、瓶、洗、尊、盞托、水仙盆等。此中瓶的變革較為豐富,

有紙槌瓶、玉壺春瓶、膽瓶等多種。汝窯器有瓶、尊、盞托、碗、盤、洗、奩、水仙盆等日用器,少數另有堆花、印花等裝飾,底部更有青花年號款,多是用刀筆描畫,和印花、模印等工藝。如:天青花卉紋鵝頸瓶、粉青履蓮盞托、天青蓮花瓣深腹盂、天青牡丹花龍紋缽、蓮斑紋缽、輻射紋荷葉器座、輻射紋斂口花缽(藏河南),暗花雙魚盤(藏英國)。別的,在傳世品的個別器物上還出現有筆墨。如:「奉華」二字多見於尊、瓶、碟之上。「蔡丙」、「寧」則是見於小碟與洗上。筆墨雖不是裝飾,但仍進步了對器物的觀賞意趣,此中「奉華」應是宋奉華宮的專用物。器形又分裹足、平底、三足、凹足、葵口、窄板沿和寬板沿諸種。盤分有裹足、凹足、平底、直口和荷花口數種。另有三足洗、弦紋尊(奩)、套盒、尊、方壺、圓壺等,另有為數不多的蓮花器座、荷葉器座、鏤孔器、鳥、龍等瓷塑工藝品。也用花、鳥、蟲、魚裝飾來滿意皇親貴族們的閒情逸趣。

胎釉

汝窯瓷器胎均為灰白色,深淺有別,都與燃燒後的香灰相似,故俗稱「香灰胎」這是判定汝窯瓷器的要點之一。

汝窯瓷釉根本色調是一種淡淡的天青色,俗稱「鴨蛋殼青色」,釉層不厚,隨造型的遷移轉變變革,出現濃淡深淺的條理變革。釉面開裂紋片,多為犬牙交錯的極細紋片,俗稱為「蟬翼紋」。

汝瓷胎質精緻,胎土中含有微量銅,迎光照看,微見赤色,胎色灰中略帶著黃色,俗稱「香灰胎」,多見汝州蟒川嚴和店、大峪東溝,汝州文廟、清冷寺等窯址;汝州張公巷汝窯器,胎呈灰白色,比其他窯口的胎色稍白,是北宋官窯的重要特性。

汝瓷為宮廷把持,製器不計本錢,以瑪瑙入釉,釉色呈天青、粉青、天藍色較多,也有豆綠、青綠、月白、桔皮紋等釉色,釉面潤澤柔和,純淨如玉,有顯著酥油感覺,釉稍透亮,多呈乳濁或結晶狀。用放大鏡觀察,可見到釉下寥寥無幾的希罕氣泡,釉面撫之如絹,溫潤古樸,光亮瑩潤,釉如堆脂,素靜典雅、色澤潤澤純正、紋片晶瑩多變為重要特性。視之如碧峰翠色,有似玉非玉之美。釉中多布紅暈,有的如晨日出海,有的似斜陽晚霞,有的似雨過天晴,有的如長虹懸空,世稱「天青為貴,粉青為尚,天藍彌足貴重。」汝州張公巷汝瓷,釉呈天青、粉青,釉色潤澤,手感如玉。有青如天 、面如玉、晨星稀的典範特性。

支釘

宋代宮廷用汝窯器物一樣平常均接納滿釉支燒,為了制止窯爐內雜質的污染,需用匣缽裝好,並將器物用墊圈和支釘墊起,防止與匣缽粘連。高濂的《遵生八箋》說汝窯「底有芝麻微小掙針」。在器物底部可見細如芝麻狀的支釘痕三、五、七個,六個支釘的很少,陳跡很淺,鉅細如粟米。張公巷的器物呈圓形支釘。蟒川嚴和店、大峪東溝一帶汝窯器多無支釘痕,個別碗、套盒、凹足缽、洗、器蓋等用墊餅支燒工藝。

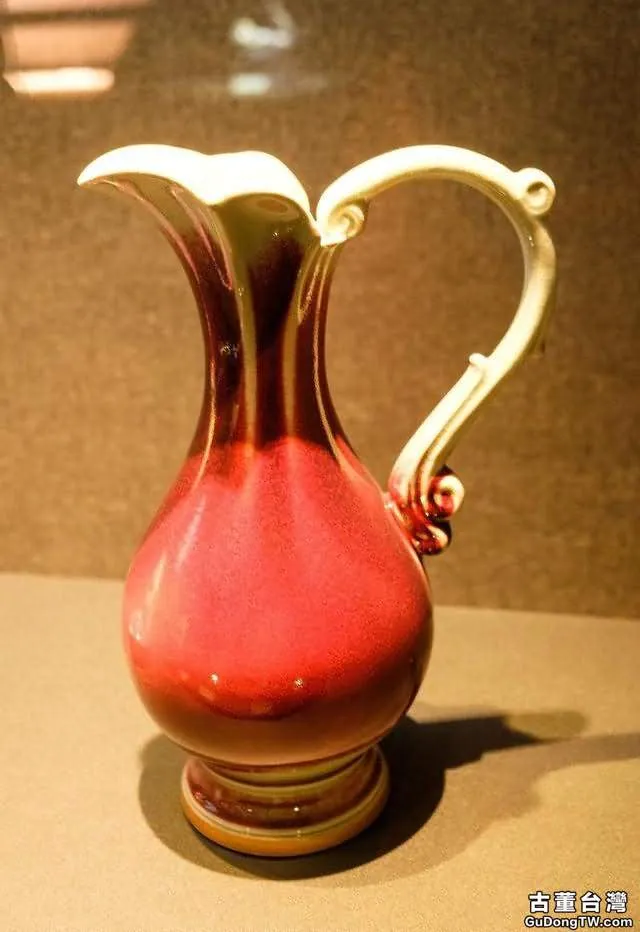

鈞瓷辨別欣賞:

潤

釉質有玉的溫潤感、光澤柔和,差別於一樣平常瓷釉賊亮的浮光,而是一種乳光,這種乳光使鈞釉的光澤如瑪瑙一樣平常,似玉非玉勝似玉,有一種溫潤優雅的質地美感。

活

釉面有動感,不枯燥。常見到流過足的鈞瓷釉面特殊美麗,就是釉面比力活的緣故原由。鈞瓷只有釉面活才氣體現出比力好的藝術結果。其口沿、凸稜、炫紋、乳釘之處釉面脫口、出筋,產生虛與實的對比變革的美感,都與釉活有密不可分的關係。

純

釉質純淨的窯變單色釉,如天藍、天青、月白、豆綠等,色純而不雜。釉具有前述厚,潤活的特點,釉面每每有開片紋路,欣賞起來有純淨的美感。

變

釉面色彩變革豐富,五彩滲出。一件瓷器釉面上同時出現多種複雜的色彩,很難用語言來形容,可謂紫中藏青、青中透紅、紅中寓白、白裡泛藍、藍中有綠,各種色彩交錯在一起,變革萬千。富於變革,是藝術審美的根本要素之一,鈞瓷也不破例。

厚

厚有兩種寄義,一種是釉質豐富,乳濁度高,不露底;二是指釉層較厚,不浮淺。厚是鈞釉的根本的特性,釉厚更利於鈞瓷的窯變。鈞瓷之以是大氣、凝重、耐看、釉厚是相稱緊張的一個因素。

正

釉面顏色純正。比方赤色就要美麗悅目,或如雞血,或如海棠,不能發烏。釉面缺少變革色又不正的鈞瓷就太一樣平常了。嬌艷的釉色明快點,老辣的釉色深沉點,都是鈞瓷純正到位的顏色。

紋

釉面上出現的各種紋路或斑點。有蚯蚓走泥紋、冰裂紋、魚子紋、龜背紋、蟹爪紋、飛瀑紋、兔豪紋、蛛網紋、流星斑、虎皮斑、雨點斑、雪花點、油滴斑、珍珠點等。這些紋路和斑點給鈞瓷平添了一種肌理美。

境

釉面上形成的意境圖畫。其條件必須是通過窯變天然形成,不是人為所致。這些意境圖畫有人物、動物、山川、風景、傳說故事等等。這種變革妙在似與不似之間,欣賞時能引起人的遐想,景象融會,從而使民氣情愉悅,獲的美的享受。

渾

釉面窯變色彩,紋路,斑點,意境十全十美。天然天成,給人以團體的美感。釉層渾勻同等,無局部過厚堆積或露底的徵象。渾是鈞釉窯變的重要特性之一。

觀賞一件鈞瓷的釉色,只要按照上述九個字去分析,根本就能分出優劣來。但應留意的是,並不是每件鈞瓷都具備上述九個特點,如窯變單色釉就沒有「境」和「變」二字,以是偶然也不能誇大一件好的鈞瓷非要這九個特點同時都具備不可。

定瓷辨別欣賞:

關鍵詞一——米黃色

定窯白瓷,其呈色是各具特性,有偏白色的、偏青色的、偏黃色的。定窯規復之初有人以為定瓷呈米黃色,並以此作為辨別真假和舉行仿製的唯一尺度,這種觀點現實上是錯誤的。由於古代的質料選擇、配方比例以及焰火的溫度控制完全依靠人工,且定瓷的生產還會受到差別時期天氣等客觀條件的影響,因此,定瓷畢竟是米黃色、青白色、象牙白照舊乳白色,是白中泛黃,照舊白中泛青,不能一概而論,不能僅以此來舉行判定。

關鍵詞二——淋釉

定瓷淋釉俗稱淚痕。清代《南窯條記》說:「出北宋定州造者,白泥素釉,有涕淚痕者佳。」它是定瓷生產工藝過程中所出現的一種天然徵象。重要形成緣故原由是由於器物在施釉時釉層重疊聚集,顛末燒成熔化而形成差別情勢和顏色深淺不一的釉縷。凡一應產物到出窯為止,都不可制止地出現出來。

千百年來,淋釉不停被以為是辨別定窯真偽的一大特性,而被仿製者捉住不放。仿製者一樣平常故意將施好釉的器物,舉行彈點或筆塗,使形成淋釉。用這種方法形成的淋釉,缺乏神韻,沒有那種原始的淳樸的靈活美。稍有一點判定知識的人,都能看出來是仿成品。

關鍵詞三——生辣感

生辣感是人們對定瓷表面觀賞的一種風俗稱呼,表現著定瓷凌厲錚然的風格和明麗蘊涵的氣質。由於定瓷泥料練制精緻、精純,可塑性較好,且骨架性強,凡成瓷器物,都會給人一種剛勁、堅銳、飄逸的精力感覺。同有些陶瓷的圓熟、甜媚、光滑、松綿相比,具有顯著的區別。

刀痕,也是定瓷產物表面生辣感的特性之一。古代定瓷生產,凡轆轤成型後,從修坯、整形、剮足都離不開刀子,故稱定瓷生產為刀子活。古代定瓷豈論何種器物,凡是轆轤旋轉作出的,其壁面都不謀而合地帶有強弱不等的刀尖旋削紋。這種刀痕的形成,是在拉坯過程中天然留下的,它的不規則和有致的分佈,使定瓷別具味道,使產物更具有靈氣、具有生辣感。

關鍵詞四——刀線

刀線是裸露於定窯器物外部壁面的一種天然陳跡,僅見於盤、碗、瓶、罐等圓體器物中。凡這種器物都要顛末拉坯和修坯,刀線的形成,均為修坯過程中的一種天然留存。不外,通過一些存世的珍品看,檔次較高,藝術品位較強的留有刀線較少,檔次較低或一樣平常產物則有多有少。

最初,仿製者對定瓷器物中的刀線熟悉不敷,總想修得光滑,不敢也不肯留下這些刀痕。縱然修坯時撫不平,在施釉前加一道水抹工序也予以擦掉。效果,最能體現定窯藝術個性和轉達人文精力的特性遽然消散。本日看來,它已成為表現定窯藝術品位及其代價不可缺少的文化特性,具著名副實在的大樸不琢之美。

關鍵詞五——芒口

芒口,俗稱毛邊,是指盤、碗在入窯燒製前往掉釉的一圈邊口所露的胎骨。這是定窯汗青上所形成的一種工藝特性。定瓷之芒口,簡直引起皇室階級及社會消耗者非議,但定窯並未因此而改變這種歷經歷盡艱辛才得到的工藝結果,而是以芒口鑲金、鑲銀、鑲銅再次走向市場並復入皇室,引起皇室的珍重,稱為金裝定器。

芒口生產很講求,決非隨意去掉一圈釉了事,而是內寬外窄,一陽一陰,陽寬陰窄。按器皿鉅細件而定,陽面剮去2-4毫米,陰面剮去1-2毫米,定有規則,行按要求,輪上操縱隨心,藝術風格自成一脈。芒口的要求同器物上的刀線產生一樣,要求天然、順暢,隱諱含糊癡肥或做作舉動,旨在用刀工表現定窯瓷器芒口的靈活絢麗。撤除器皿自己不談,只看這些芒口處置懲罰結果,就知道這件器皿品位及製作該件器皿的陶工程度有多高。

關鍵詞六——手工味

拉坯是定窯成型的重要本領,鑒於宋代定窯陶工的操縱規程以及宋代拉坯機器,定瓷的手工味十足,尤以盤、碗、瓶、罐類的底足最能闡明題目。這類產物的底足,豈論是圈足,照舊玉璧底都顯著地體現為幾個特性:其一,不非常規矩,即器皿底足是半圈寬、半圈窄,器壁出現為一邊薄一邊厚;其二,外糙內秀,定窯底足或說整個背部給人感覺比力粗糙,有的乃至能見泥屑粘連;其三,手掐紋,這是修坯過程中留下的特性。這些特性,才真正能表現手工味,也是現今仿製者最難以模擬的。固然,窯場尤其是官窯場人們照舊想只管去掉這些工藝過程中不須要的陳跡,利坯時只管著正中央,以保持其整齊和雅致美。

關鍵詞七——底施半釉

定窯在古代生產中,器皿部門為底施半釉。即外底(指圈足內)呈缺釉徵象。半釉面積不等,但都很天然,不存在任何做作舉動。這種半釉的形成為器皿在施釉時因浸釉操縱方法所致。通常是食指和中指並列掐住器皿足底部,拇指按住器皿邊口舉行浸釉。產物在釉缸中剎時即出,隨之仰置於平台上。由於食指和中指掩住了足底約1/2面積,使釉水不能浸入。如許使足底形成天然缺釉。鑒於每個陶工其時詳細環境及施釉時操縱辦法工作園地之差別,因而形成宋代定窯器皿施半釉的差別風格。

關鍵詞八——玉璧底

玉璧底,也稱玉璧形底,是定窯器物(盤、碗、瓶、罐類)底足形制處置懲罰的一種方法,唐、五代時多接納。差別器形的產物,差別體量的鉅細,其玉璧底的處置懲罰也差別,但風格體現無二。玉璧底,顧名思義,是把器物底部修整成像玉璧似的外形。普通一點就是在一個圓形底中心挖出一個2~3毫米深的凹狀小圓。更說白一點,不外是一種超寬底足。這種玉璧底器物,給人一種嚴厲謹慎的感覺,有體現器形沉穩和凝練的景象,為定窯向圈足發展的一個特定時期的特性。

關鍵詞九——珍珠底

剔花留白處的一種處置懲罰方法。為體現剔花和印花裝飾的豐富感和生動感,使紋飾空缺處不甘於空寥而常於其間加一些紋樣處置懲罰,珍珠底就是在這種要求下出現的。其作法是,用刻刀的一個邊角或用竹籤去勾劃成一個個小圓圈,中心凸起,團體結果如珍珠鋪砌一樣平常。珍珠底的體現是根據產物體量的鉅細和斑紋所留空間的面積舉行處置懲罰的。珍珠的鉅細和疏密均按要求而定,或接納鉅細間以比襯,或按分列次序,或無規則等,都能為整個斑紋形象增加一些富麗和活力。

關鍵詞十——豁口

古定窯器皿口邊的一種處置懲罰方法。為了衝破器皿邊口的唇圓規矩,使視覺產生一些新奇和變革,常於器皿邊口上作成小豁口,豁口安排數目不等。方法是用刻刀分左右約5毫米不等各削一刀,深度約為3~5毫米,依次作成等矩相近的四豁口或六豁口,北宋器皿多接納這種方法。另一種屬花口,也稱花邊豁口,體現動態較大,偶然與花口同時出現的是器皿內按花口的分佈要求凸起幾條線,或四條、六條、五條不等。這種凸起的線是在修坯後趁濕由陶范從外部壓印的。根據凸線的形成再用刻刀修整出相應的花口來。花口在宋代器皿中所見較多,重要有盤、碗。花口有深有淺,故凸起的線也有長有短,有粗有細。花口給器皿造型賦予飄逸氣韻,具有肯定的欣賞意見意義和藝術特色。

關鍵詞十一——跳刀紋

跳刀紋為陶瓷成品所慣用的一種方法,即在修坯完成的同時,用修坯刀或專用刀輕撫器壁,使之刀具與器壁打仗的剎時隨旋轉速率而不自主地產生一種玄妙的跳動,以形成一種律動的似刀砍斧削鉅細不等、深淺不一的陳跡。歸納起來,應屬於裝飾範疇,在古定窯器物也偶然見到跳刀紋。