作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

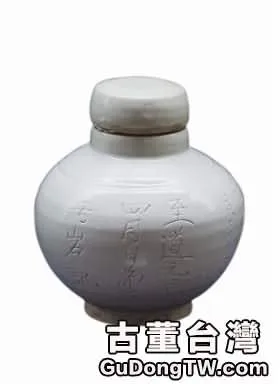

北宋定窯白釉刻字舍利瓶(見圖),通高13.6、口徑5.6、腹徑12.4、足徑6.6厘米,1969年出土於河北省定州市城內淨眾院塔基地宮,現藏於定州市博物館。

此瓶帶蓋,蓋子蓋好後,蓋子與瓶口之間的關係是:裡層口沿扣於蓋內,即通常所說的子母口式樣。頸短直,圓溜肩,鼓腹,圈足稍外撇。平頂折邊蓋,斷面略呈梯形。胎體較厚重,白色胎微泛黃,細膩堅致。白釉泛灰,光潤勻靜,施滿釉,圈足露胎。肩飾弦紋。造型敦厚、樸實。腹部刻有行書題記13行共59字,謂:“舍利主僧□□兩瓶舍利西草土住人男弟子□□□妻張氏姪男陳□男弟子陳知緒妻□ 氏女菩薩女□□□□佛□至道元年(995)四月日弟子於巖記”。此瓶是目前已知的出土定窯瓷器中刻銘最長的器物,為佛教信徒專門定做施入地宮盛放舍利的奉佛品。

定州發掘過的塔基地宮有兩處,即淨眾院塔基地宮和靜志寺塔基地宮,這裡所說的地宮是指寺院裡面佛塔下的附屬建築,通常位於寶塔的下方。建塔時往往接受佛教信徒或達官顯貴的饋贈,他們施捨的寶物就陳設於地宮之中。建於北宋至道元年的淨眾院佛塔,現僅存塔基地宮。此地宮是當年生產隊隊長石明勝帶領社員平整土地時發現的,自從那時石隊長就以臨時工的身份成為了定州博物館的一員,為文博事業默默奉獻了近半個世紀,但古稀之年的石老,其身份和待遇還未落實!不禁又想起了為我國陶瓷事業奮鬥一生的葉喆民先生,彌留之際是在醫院的過道裡度過的。我強烈呼籲:我們文博工作者也應該有生活保障,應該享有一定的待遇。

此地宮發掘完畢以後,入口處搭建了房屋,並建圍牆加以保護。1982年列為河北省文物保護單位,2006年列為全國重點文物保護單位。

淨眾院在北宋初年曾是居民李敬千的菜園,後施捨給僧侶,在仙林寺講經沙門——演上人(又稱義演)的主持下建造寺院;北宋雍熙三年(986)由宋太宗趙光義賜名“淨眾院”,端拱元年(988)建成;淨眾院塔是為葬義演等僧人的舍利塔,建於北宋至道元年;安葬時當時定州的上層人物都有施捨,善心寺等寺院也隨葬了一批器物;據探測塔基西部有磚石舊基,並發現鐵鈴一枚,可能用於懸掛大殿簷下或塔角之上,因此判斷此處即淨眾院舊址。

該塔基中出土了眾多珍貴文物,共清理出瓷器55件,全部是北宋早期定窯器物,有盒、罐、瓶、壺、淨瓶等多種。據銘文記載,這批瓷器是專為寺院燒製的精品,實為罕見,為研究北宋政治、經濟、宗教、文化、藝術提供了珍貴資料。其中白釉龍首流蓮紋大淨瓶,是目前發現的最大的一件老窯定瓷佳器,屬“國寶級”文物。白釉蓮紋金裝長頸瓶,是北宋初年定窯瓷器中的高檔產品。

白釉刻字舍利瓶上的刻字銘文,應該是上釉後,胎釉未乾透時所刻,字體近似行草(與現代手寫字體差異不大),加之入窯之後釉水流淌浸潤,多個字體難以辨認,但整段話意很明確,並且很隨意,好像千年前的古人給我們留下了一個便條,為淨眾院塔基地宮的建造年代提供了準確依據,也反映了當時定州一帶佛教的興盛以及信徒對佛教的虔誠。