作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

白釉紅綠彩是鶴壁窯燒造白釉瓷器中一個獨特的品種,古代先民從白至黑,走過了慢長的路途。面對五彩繽紛的客觀世界與自然界五彩斑斕的色彩,窯匠們也在燒造過程中苦思冥想,能否將大自然中所見之色,轉置於瓷器之上呢?在無色的季節裡也能看到春夏之色、秋冬之萬彩呢?在長期的實踐中,鶴壁窯工也在不斷地探索、學習借鑒兄弟窯場的經驗,尋找礦物顏料。白釉紅綠彩技藝的掌握,讓瓷器妝點了人們的生活,也增添了人們對美好生活的嚮往。裝飾種類有花卉類、動物類、人物類、文字類;品種有碗、碟、盞等等器皿。尤其人物瓷塑,燒造技藝上採用溫燒造和低溫釉上彩;製作技法上,採用模具塑造人物形象。鶴壁窯人物俑從白釉瓷到白地黑花直至白釉紅綠彩,是一個漸進的不斷發展與完善的過程,可謂陶瓷界的一朵奇葩。

?

?

一、鶴壁窯白釉紅綠彩始於宋金時期

從宋初的白釉人物俑到白地黑花及宋(中後期)金時期的紅綠彩,鶴壁窯一步步邁進了絢麗奪目的色彩世界。其類型有:

1、宋代鶴壁窯白釉瓷人物

這一時期,為宋代初期,採用模具塑造人物形象,以白釉裝飾技藝。其胎質有土黃色、褐色等,以灰白色居多,外施化妝土,再罩透明釉。

?白釉盤坐抱貓婦人俑高4.6厘米底寬3.3厘米現為鶴壁私人所藏

?白釉盤坐抱貓婦人俑高4.6厘米底寬3.3厘米現為鶴壁私人所藏

釉色乳白,胎質堅硬。婦人盤坐,頭部前傾,顏面豐滿,身著開襟衣,腰間繫寬帶,下著褶皺蓮瓣束裙,胸前依偎小貓一隻,老媼眉目慈祥,神態自若,形象生動,惟妙惟肖。

?白釉縛捆嬰兒俑體長8.3厘米現為鶴壁私人所藏

?白釉縛捆嬰兒俑體長8.3厘米現為鶴壁私人所藏

嬰兒呈臥姿狀,在左掩襁褓中縛捆著,胸、腹、腿、腳脖部系四條蝴蝶結帶。釉色灰白,背部未施釉,胎土淘洗不純,燒造出留有崩瓷現象。嬰兒眉清目秀,甜甜美美睡在襁褓之中。

2、宋金時期鶴壁窯白地黑花人物塑像。

在白釉塑俑的基礎上,為強化俑像的視角效果,使用毛筆蘸黑褐色點畫,衣褶眉目,既克服了模板紋飾交代不清楚的弊端,又增添良好的藝術感染力。白地黑花裝飾藝術,在實踐的過程之中,應運而生。

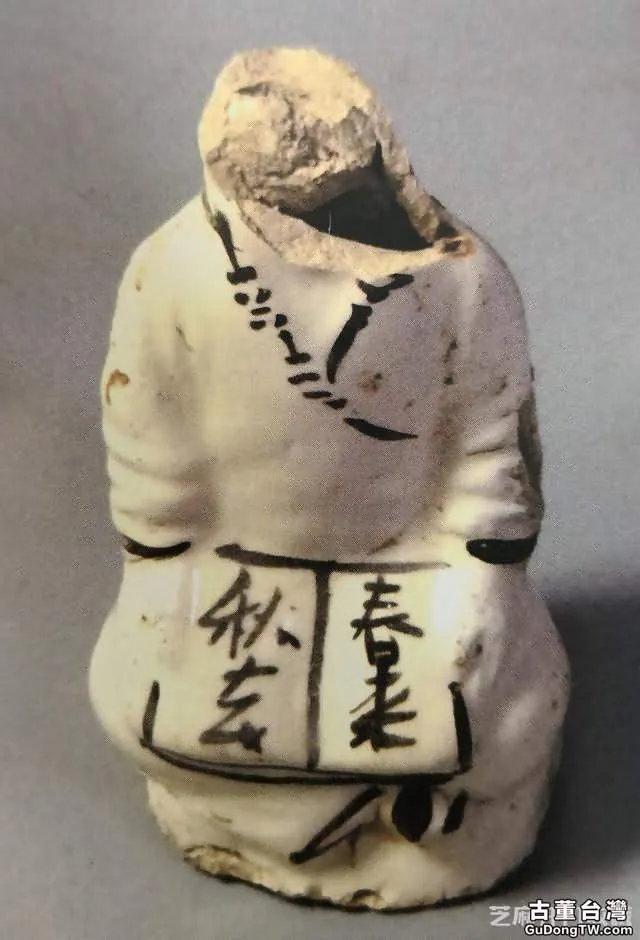

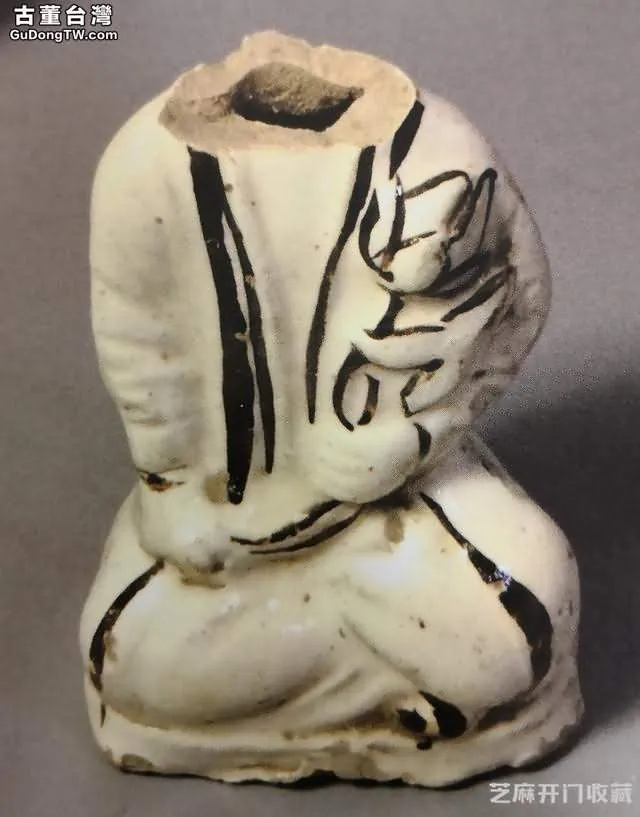

?白地黑花「春來秋去」讀書僮子俑殘高8.6厘米現為鶴壁私人所藏

?白地黑花「春來秋去」讀書僮子俑殘高8.6厘米現為鶴壁私人所藏

其造型為童子端坐捧書而讀,讀「春來秋去」之大書,雖塑像頭部殘缺,但能觀其之神態。童子端正的坐姿,身著左衽服飾,寥寥幾筆就連盤結紐扣小小的細節也點綴的十分到位,展現出濃郁的宋金時期民族融合的服飾文化和工匠的傳神之筆。

?3、宋金時期鶴壁窯白釉黑花紅綠彩人物塑像

?3、宋金時期鶴壁窯白釉黑花紅綠彩人物塑像

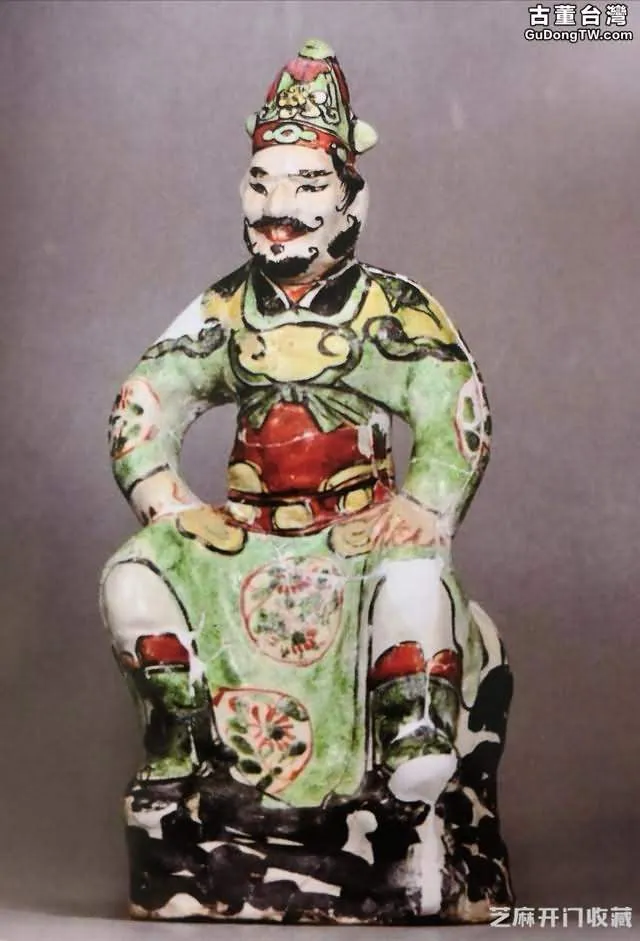

進入宋代中後期,人們在白釉黑花的基礎之上,逐步掌握了如何使用紅綠彩來裝飾瓷器的技法,以白釉黑花為素胎塗畫顏色,採用低溫釉上彩,第一次在瓷器上出現了大紅大綠絢麗明快的色彩。到了宋金時期,人們在實踐過程之中不斷完善制瓷工藝,基本掌控了紅綠彩全部的技藝,使得這一獨特的紅綠彩技藝走向成熟。

二、鶴壁窯白釉紅綠彩製作工藝

二、鶴壁窯白釉紅綠彩製作工藝

1、製作手法。

採用模具製作人物俑。陶模胎取自當地的紅黏土,製作成兩個前後的合模坯,燒造成陶模範。這種陶模的製作方法是:事先雕刻一個獨立的人物俑形象來,或坐或立,用泥巴糊塗於上面,拍打成形,分前後兩半,陰乾後,用950度左右的窯火燒成陶模具(一般厚度在1至3厘米之間)。有了模範,就能製作成批量的俑具(19-2拓出俑像)既節省了大量的時間,又節約了成本,這種陶俑通過壓模、合模、粘合、陰乾,施化妝土後,進行第一次燒造,成為素胎。

2.燒造方法。

紅綠彩屬釉上低溫烤彩,從鶴壁窯發現的素胎標本來分析,宋代初創期,其採用的燒造工藝為三次進法。第一步先燒造素坯,在施化妝土的素胎上,墨線勾點,再罩透明釉;第二步進行1200度左右高溫燒造,成品白地黑花俑,然後塗紅綠彩;第三步再進窯實施800度左右低溫烤彩即釉上彩。燒造工藝到了宋金成熟期後,將三次進器法改為二次進窯法,既節省了成本和資源,又提升了工藝水準,由於前期紅綠彩礦物質原料性能不穩定,造成使用過程中出現易脫彩現象,為了使紅綠彩保持顏色的亮麗,通過工藝上的不斷提升與改進,採用礬紅並在黃彩和綠彩之中函加鉛融琉璃釉,克服了彩釉易脫彩的現象,這一缺陷的克服,使得紅綠彩更加鮮亮明快。

3.裝飾技法。

鶴壁窯從白釉裝飾到白地黑畫直至紅綠彩,從無彩到有彩,把三者的優點集合為一體,如在宣紙上做圓一樣,大膽落筆,悉心收拾,展現了中國容匠把中國畫運用於瓷器之上,充分體現出瓷上水墨的藝術效果,紅綠彩以其大紅大綠的色彩,墨彩點睛,畫眉、飾發,勾線,紅彩飾唇、澤衣,綠色飾邊,黃彩點綴,這種明快的色調。盡顯中原地區人文情懷,受到了大眾的喜歡,也影響到簪纓貴胄們,玩賞這種土而做的紅綠彩小兒玩具,有宜子之祥也,以時間風磨宋金時期,時人有詩為證:「捏塑彩畫一團泥,枚點金珠配華衣。小兒把玩得笑樂,少婦供養盼良嗣。「已成為當時「七夕」供養「乞巧」的一種析求多子多福節令性風俗現象。

?

?

三、鶴壁窯白釉紅綠彩人物俑的文化內涵

紅綠彩在黑白釉瓷器中,其顏色鮮麗,色澤明快,富有濃郁的大紅大綠的色塊,艷而不俗,既符合中原人歡快豪放的性格,更顯現出宋金時期中原人與遊牧民族相融合而形成的審美趨向。

?這些白釉紅綠彩人物俑在宋代,時稱「磨喝樂」,是梵文音譯,又稱之為「摩詞羅」、「摩雎羅」、「磨合樂」等,是佛經中的一位尊者,或者神名。這位神者能出神入化,化為牡熊,人少婦之夢,宜男宜子之。據孟元老《東京夢華錄》中描述:「七夕前三五日,車馬盈市,羅綺滿街,旋折未開荷花,都人善假做雙頭蓮,取玩一時,提攜而歸,路人往往嗟愛。又小兒須買新荷葉執之,蓋效顰磨喝樂,兒童輩特地新妝、兢誇鮮麗。」又見宋代詩人許棐的《泥孩兒》詩云:「牧瀆一塊泥,裝塑恣華侈。所恨肌體微,金珠載不起。雙罩紅紗廚,嬌立花瓶底少婦初嘗酸,一玩一心喜。潛乞大士靈,生子願如爾。豈知貧家兒,生子瘦如鬼。棄臥橋巷間,誰復顧生死?人賤不如泥,三歎而已矣!」這就是宋代社會生活的真實寫照。到了金代,女真族入駐中原,逐漸融人了漢文化,家族添丁,香火延續,仍然是一個家國的頭等大事。「七夕」男女相悅之機,女真人依然入鄉隨俗,享祭「摩喝樂」之俗。從白釉紅綠彩人物俑的服飾裝束上,不難看出左衽與漢族右衽服飾的區別,以及外著開襟衣與內穿左衽衫,足下蹬翹頭履與騎馬著勒靴等等,這些都與其民族長期生活習慣慼慼相關,農耕的漢民族與遊牧的少數民族,在中華民族這個大家庭之中,相互融合、吸收、互補,促進了中華民族文化的繁盛。

?這些白釉紅綠彩人物俑在宋代,時稱「磨喝樂」,是梵文音譯,又稱之為「摩詞羅」、「摩雎羅」、「磨合樂」等,是佛經中的一位尊者,或者神名。這位神者能出神入化,化為牡熊,人少婦之夢,宜男宜子之。據孟元老《東京夢華錄》中描述:「七夕前三五日,車馬盈市,羅綺滿街,旋折未開荷花,都人善假做雙頭蓮,取玩一時,提攜而歸,路人往往嗟愛。又小兒須買新荷葉執之,蓋效顰磨喝樂,兒童輩特地新妝、兢誇鮮麗。」又見宋代詩人許棐的《泥孩兒》詩云:「牧瀆一塊泥,裝塑恣華侈。所恨肌體微,金珠載不起。雙罩紅紗廚,嬌立花瓶底少婦初嘗酸,一玩一心喜。潛乞大士靈,生子願如爾。豈知貧家兒,生子瘦如鬼。棄臥橋巷間,誰復顧生死?人賤不如泥,三歎而已矣!」這就是宋代社會生活的真實寫照。到了金代,女真族入駐中原,逐漸融人了漢文化,家族添丁,香火延續,仍然是一個家國的頭等大事。「七夕」男女相悅之機,女真人依然入鄉隨俗,享祭「摩喝樂」之俗。從白釉紅綠彩人物俑的服飾裝束上,不難看出左衽與漢族右衽服飾的區別,以及外著開襟衣與內穿左衽衫,足下蹬翹頭履與騎馬著勒靴等等,這些都與其民族長期生活習慣慼慼相關,農耕的漢民族與遊牧的少數民族,在中華民族這個大家庭之中,相互融合、吸收、互補,促進了中華民族文化的繁盛。

?從鶴壁窯白釉紅綠彩人物俑整體造型上研究考證,它不僅僅折射出的是窯匠的燒造技藝,而且反映出宋金時期民族融合的具體精神體現。再從一個個人物俑不同年齡、性別、身份等來看,譬如嬰兒、童子、仕女、婦人、貴婦、胡人、官吏、武士、道士及仙子等各式人物,採用寫實與寫意,具象與抽像相結合的表現手法,塑造出不同性格的人物,從其裝束打扮上也折射出當時社會各階層等級差異,裝束穿戴,閒逸雅玩,宗教信仰。他(她)們或禮佛問道,或持蓮讀書,或抱子執扇,或托寶捧酒,或騎馬玩物等等,都表現出世俗與宗教之間多彩的人間萬象,給人們描繪出一幅現實版的宋金時期社會生活的「清明上河圖」卷。

?從鶴壁窯白釉紅綠彩人物俑整體造型上研究考證,它不僅僅折射出的是窯匠的燒造技藝,而且反映出宋金時期民族融合的具體精神體現。再從一個個人物俑不同年齡、性別、身份等來看,譬如嬰兒、童子、仕女、婦人、貴婦、胡人、官吏、武士、道士及仙子等各式人物,採用寫實與寫意,具象與抽像相結合的表現手法,塑造出不同性格的人物,從其裝束打扮上也折射出當時社會各階層等級差異,裝束穿戴,閒逸雅玩,宗教信仰。他(她)們或禮佛問道,或持蓮讀書,或抱子執扇,或托寶捧酒,或騎馬玩物等等,都表現出世俗與宗教之間多彩的人間萬象,給人們描繪出一幅現實版的宋金時期社會生活的「清明上河圖」卷。

讓這些傳至近千年的鶴壁窯白釉紅綠彩人物俑活起來」,也讓今天的人們,從中感悟中華民族悠久燦爛的歷史文化,升騰出民族的自信心與自豪感,這就是其研究的價值所在。請點關注予以筆者支持!

?