作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

明代“借棲樓”款馬槽銅爐,成交價195.5萬

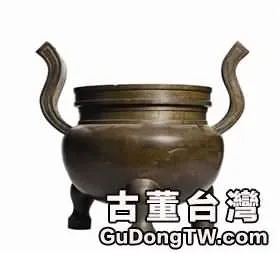

清代官帽耳大銅爐,成交價40.25萬元

清“大明宣德制”仿款

王世襄舊藏明崇禎沖天耳金片三足爐,成交價166.1萬元。

從古至今,無論作為國之重器,還是文房香具,處處都有銅爐的身影。

拍場價格扶搖直上

上個世紀七八十年代,台灣經濟增長迅速,古玩收藏升溫,內地大量精美明清銅爐流向台灣,價格也一度上揚。

直至本世紀初,內地銅爐市場才開始悄然崛起。2000年,北京翰海上拍的14件銅爐中成交10件,其中“康熙六十年制”款萬壽無疆雙耳三足清代銅爐以20.9萬元落槌成交,創當年內地銅爐拍賣成交最高價,拉開了內地銅爐拍賣行情快速上升的序幕。2003年的“王世襄舊藏銅爐拍賣”專場成為一次飛躍,專場中21件明清銅爐以平均每件56萬元的價格全部易主,震驚藏界。此後,明清銅爐市場呈現紐約、香港、北京三地鼎立之勢,銅爐價格普遍上漲,高價迭出。

2008年銅爐拍場上拍銅爐組合器具伊始,便表現不俗,彰顯出銅爐市場的巨大潛能:這組清乾隆御制銅鑄刻二龍爭珠圖“大清乾隆年制”款五供(包括一對寶瓶、一對燭台、一隻雙耳大香爐)以2272.75萬港幣成交,成為當時銅爐組合器具的拍賣最高紀錄。

2010年成為明清銅爐拍賣市場的一個關鍵性年份,全國銅爐拍場在多地拉開帷幕,西泠拍賣、北京翰海、浙江錢塘等均推出了銅爐的拍賣專題。同時各地明清銅爐的成交價格漲勢相當明顯,明清銅爐的上拍量及成交量均創歷年之最,其中僅“王世襄藏爐”專場的總成交額就高達9844.8萬元。

隨後的2014年銅爐收藏又迎來了一個新高潮。同年秋拍,北京保利專門開闢“吉金:重要私人收藏明清銅爐”專場,上拍的33件銅爐中26件易主,成交額達1281.675萬元,其中清康熙朝錯銀如意雲頭紋沖耳爐以276萬元成交。之後幾年中,明清銅爐拍賣大都以專場形式出現,價格雖偶有起伏,但成交價格常常在數百萬元之上。如在2017年剛結束的春拍中,銅爐的拍賣價格大多穩定在數百萬元之上。

在上拍的明清銅爐中,精品銅爐往往價格不菲。其中宣德爐和仿宣銅爐是一個值得關注的品類。宣德爐的歷史及其在歷史上的收藏與仿製亦是藏界熱議的話題。

撲朔迷離真假成謎

歷史上,宣德爐的誕生源於明代宣德皇帝嗜好香爐,特下令從暹羅國進口了一批“風磨銅”,責成宮廷御匠呂震和工部侍郎吳邦佐,參照皇府內藏的汝窯、哥窯、鈞窯、定窯等所產瓷器款式,及《宣和博古圖錄》《考古圖》等史籍,鑄造香爐。

從目前博物館所藏大明宣德爐可窺其基本形制:敞口、方唇或圓唇,頸矮而細,扁鼓腹,三鈍錐形實足或分襠空足,口沿上置橋形耳或“了”形耳或獸形耳,銘文年款多於爐外底,與宣德瓷器款近似。宣德爐最妙在色,其色內融,從黯淡中發奇光。史料記載有四十多種色澤,紫帶青黑似茄皮的,叫茄皮色;黑黃像藏經紙的,叫藏經色;黑白帶紅淡黃色的,叫褐色;如舊玉之土沁色的,叫土古色;白黃帶紅似棠梨之色的,叫棠梨色;黃紅色的地套上五彩斑點,叫仿宋燒斑色;比硃砂還鮮紅的斑,叫朱紅斑;此外還有豬肝色、棗紅色、琥珀色、茶葉末、蟹殼青等。如故宮博物院藏雙龍抱柱銅爐、獸耳活環缽式爐、沖耳乳足爐等都是明清銅爐的精品,雖爐身無花紋裝飾,但造型嚴謹精準,光澤含蓄,高貴典雅。

為牟取暴利,從明代宣德年間到民國,古玩商仿製宣德爐的活動從未停止。據傳言,宣德爐停止鑄造後,一些“司鑄”官員,召集原來鑄爐工匠,依宣德爐的圖紙和工藝程序進行過仿造,真偽難辨。至今國內各大博物館內所藏諸多宣德爐,沒有一件能被眾多鑒定家公認為是真正的宣德爐。有學者認為,宣德三年、宣德四年皇家確實鑄造過銅香爐,但數量很少,絕大部分帶“宣德”款的銅爐為後來仿造。業內學者認為,明朝正史從未記載宣德年間造過香爐,所謂“宣德爐”只能被稱為具有“宣德”款識的銅爐。有人考證,就連有關典籍《宣德鼎彝譜》和《宣德彝器圖譜》都是偽書,“宣德爐”只是一個傳說。真假宣德爐已成為中國考古學中的“懸案”之一。

由於宣德爐價值連城、稀有難求,自其誕生後不久就有大量仿器出現。不僅如此,宣德之後的很多銅爐大都以宣德爐的造型為鑄造的摹本,清代大量銅爐的製作都有著宣德爐的很多特徵。不容忽視的是,明清銅爐在不斷的發展中品種亦越來越多。如清代便出現了許多仿古式樣的銅爐,甚至出現了一些專門製造銅爐的高手,如清代石叟款銅爐技藝精湛,在當時和後世都是十分出名的,已具備了相當的“品牌效應”。種種諸類都逐漸成為如今收藏市場上藏家們爭相求購的珍品。

慧眼如炬辨偽識真

明清以來,銅爐收藏歷經數次高潮,今天藏界對明清銅爐的熱情,使其價格穩步攀升,尋購者日增,並屢次問鼎精品,普通藏家更是趨之若鶩。但應正視的是,藏品中也常常魚目混珠,故在銅爐收藏中鑒藏方法的瞭解與學習也極為重要。一般而言,銅爐的鑒別與收藏可從以下幾個方面入手。

質地。明清銅爐質地與重量是一個重要的鑒藏標準,直接關乎銅爐的品質。如宣德爐就是經過十分繁瑣、苛刻的手段才鑄成的,質地精細,份量十足,且不易生銹,器表顏色紅潤亮澤,特別精美。此外,不少銅爐還加入了灑金或灑銀的工藝,就是要在銅料中添加少量的黃金、白銀等貴重金屬,不僅保證了銅器柔美的色澤,更增加了宣德爐的重量。按照這種方式鑄造出來的銅爐,才被認為是好爐。可見,銅爐質地精純是一個重要的鑒定指標。

器型。明清時期,銅爐不僅是禮樂祭祀、國家政權的象徵,也被普遍地運用在書房雅捨的佈置中。明清銅爐造型多是根據歷代圖譜中的造型樣式設計的,因而在鑒定時可以將《宣和博古圖錄》《宣德鼎彝譜》等圖譜當作參照依據。

色澤。宣德爐作為明清銅爐的精品種類之一,促使其他“仿宣”器物大量出現,成為明清銅爐鑒藏中的一大品類。據《宣德彝器譜》所載:“有流金單傅本色如蠟茶、藏經本色亦大雅。”《宣德博論》載:“宣爐本色有三種流金:仙桃色、秋葵花色、栗殼色。”且宣德爐色澤柔和,燦爛自然,在強光下可以反映出暗淡的奇光。宣德爐的這種皮色差異與宣德爐用料以及工序的不同有很大關係。真正的宣德爐本身含有一定比例的金、銀等貴重金屬。宣德爐的皮色,可謂變化萬端。

銘款。明清銅爐常常有銘款。在賞鑒時,應注意銘款的內容和樣式兩個方面。在鑒別內容之後,接下來重點要注意的就是款式工藝,大多宣德爐銘款以減地陽文楷書為主,其他還有陰文楷書、單框陰文篆書等。鑄造方法上,多數是鑄款,少數為刻款。這一點從字口的邊角痕跡可以看出,圓潤者為鑄,銳利者為刻。好的銘款字跡清楚、結構嚴謹、字體規整、精美大方。

銅爐以其自身特有經濟和文化價值奠定在藝術品收藏之中的獨特地位,聲名遠播。但與書畫、瓷器、玉器、傢俱、佛像等明清時期其他門類藝術品的“億元時代”相比,成交價格尚不能相提並論,主要歸因於大家對銅爐價值認知的缺失,期待未來能得到更多學者和業內的關注。