作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

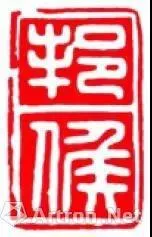

安陽殷墟出土商代璽印,印文可能為族徽

印章大概是我們生活中最熟悉的東西了。各種證明、各類手續和協議……無論什麼重要文件,最後都少不了一枚鮮紅的公章,作為文件生效的證明。

印章的起源可以追溯到三千多年前的商代。至遲在春秋戰國時期,已經出現了比較成熟的官印。幾千年來,官印雖然在外形、印文字體等方面變化頗多,但表示“信用”的這一功能從未發生大的變化。

現在,單位和組織機構的印章多為圓形,印章上的字基本上沿著圓周排列。那麼,古代的官方用印又是什麼樣子,歷朝歷代的官印都有些什麼特徵呢?一起和小編來看看吧!

首先,先秦時代官印的一大特點,就是上面的字都不認識!

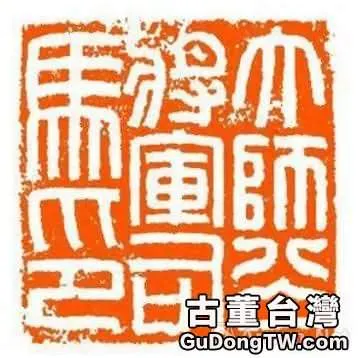

▲戰國燕“日庚都萃車馬”印,日本有鄰館藏

仔細想想,原因也好理解:在秦始皇統一六國之前,各個國家用的是不同的文字,而象徵各國官方權威的官印,上面的文字肯定也要用自己國家的。這一時期的印章,就被各種奇奇怪怪的文字佔領啦。

▲戰國楚“陳之新都”印

但戰國官印的這一特點,也為古文字學家研究戰國文字提供了方便。官印作為權威、信用的象徵,上面的印文是不太可能有錯別字的。(你能想像你學校或單位的公章上有錯別字?)

因此,出土位置明確、來源可靠的春秋戰國官印,是古文字學家研究這一時期文字的寶貴資料。

▲戰國燕“平陰都司徒”印,故宮博物院藏

經過了春秋戰國時期的蓬勃發展,秦漢時期的印章開始走向正軌。書法篆刻界有一句老話:“書效晉唐,印宗秦漢。”書法從晉唐書法開始學起,印章從秦漢時期的開始摹刻,是比較傳統的路子。

秦漢時期的印章,無論是官印還是私印,在形制、字體等諸多方面都十分規整、精美,為後代的印章樹立了典範。

▲秦“南宮尚浴”印,筆畫均勻,起收處圓潤

這一時期的官印,印面多為方形,邊長在2—3厘米,與漢朝的一寸相差不多,因此又稱“方寸印”。也有一些下級官吏的印章,印面呈長方形,是正方官印的一半,名為“半通印”。

▲秦“邦侯”印,半通印

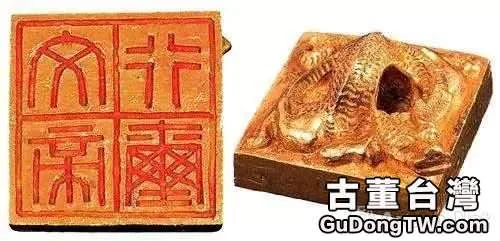

各種官印根據官職、等級的不同,還會把印章的紐(鈐印時手拿的那個地方)做成不同的小動物狀。比如南越王墓出土的“文帝行璽”為龍紐,民族首領用印則為羊紐、駝紐等。

▲西漢龍紐“文帝行璽”

這一時期中特別值得一提的是新莽時期的印章。新莽時期雖然只有短短的14年,卻在中國官印發展史上留下了“印莫精於莽”(沒有比新莽時期的印章更精美的了)的美名。

▲新莽“太師公將軍司馬印”,故宮博物院藏

新莽時期的官印,不僅印文筆畫粗細均勻,字體格外美觀,就連印文佈局也是賞心悅目。一個修長的“印”字,常常被平均分為上下兩部分,每部分約占平常一個字大小,這是新莽時期印章的顯著特徵之一。

▲新莽“軍司馬丞印”,故宮博物院藏

漢代以後的魏晉南北朝時期,社會動盪,印章的風格也不像秦漢時期那麼規整了,轉而放飛自我起來。筆畫粗細不一樣了:

▲“廣武將軍章”

橫平豎直也不在乎了:

▲ 東晉“零陵太守章”,六朝博物館藏

還出現了類似獨孤信多面體煤精印的這種“異端”,不僅官印、私印合一,連印文也放棄了篆書,直接用楷書往上一刻。反正獨孤信身兼無數要職,時間寶貴,管它官印私印,能提高辦事效率的印才是好印!OK?

▲ 西魏多面體煤精印,印主獨孤信,為西魏八柱國之一。其長女是北周明敬皇后,第四女是唐朝元貞皇后,第七女是隋朝文獻皇后(多麼會替女兒找男朋友的父親!)

▲ 煤精印共26個面,其中14個面上有印文,包含了公文用印、上書用印和書信用印三種功能

官印的法度經過了魏晉南北朝時期的大破壞,到了隋唐時期也沒能完全復原,而是走上了一條與秦漢官印頗為不同的發展道路。

唐代的官印,有很多為青銅印,印文用青銅絲盤曲而成,焊在印面上。前代印文那種方正沉穩的感覺因此不復存在。後代的學者給這種字體起了個很形象的名字“盤條篆”。

▲ 唐“中書省之印”,故宮博物院藏

即使是那些用其他方法製成的印章(比如說鑄成的或者刻成的),在字體上也著力模仿這種像麵條一樣柔軟的風格。

▲ 唐代官印的風格也影響到周邊地區。圖為黑龍江省博物館藏渤海國“天門軍之印”

柔美?個性?軟萌?反正和我們熟悉的印章字體有些不一樣。

而宋代的官印字體也繼承了唐代的這種謎之特點,更加嬌柔婉約,並開始有意識地在字的筆畫裡增加一些彎彎繞,目的是讓人看不懂印文,增加神秘威嚴的感覺,為同時期的金,以及後來的元、明,樹立了一個不怎麼好的榜樣。

▲ 北宋“通遠軍防城庫銅朱記”印,故宮博物院藏

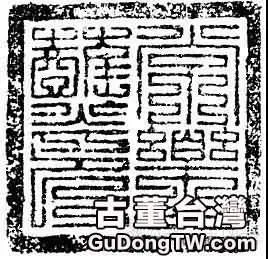

這種筆畫盤曲繁複有如山路十八彎,以佔滿印面為宗旨的字體,也有一個專門的名字——九疊篆,在金、元、明的官印上廣泛使用,並且向著筆畫越來越方折、越來越僵化的方向發展。

▲ 金“勾當公事之印”

▲ 元“常樂站印”,其中“站”字寫為“蘸”

▲ 明“靈山衛中千戶所百戶印”

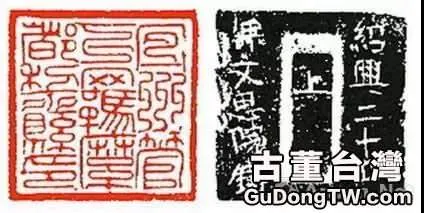

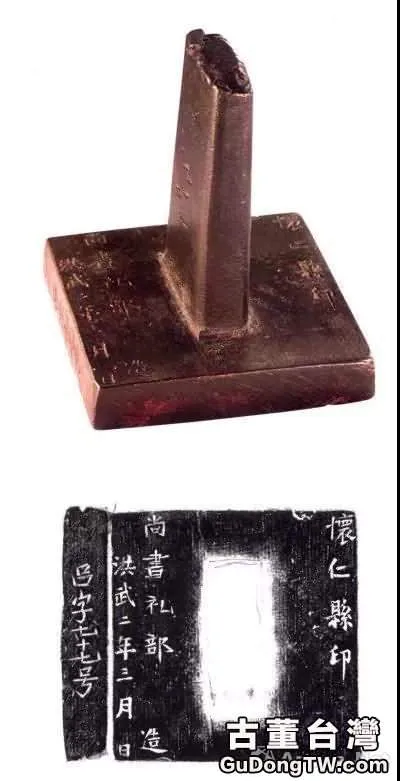

宋代官印在沒有印文的那一面普遍有刻字,這一特點也被金、元、明承襲。官印背面的刻字通常為年號、鑄(刻)印機構等,有時還會刻一個“上”字,標明印章的正確鈐蓋方向,以免認不出來九疊篆的官員把印章蓋倒了有損官威。

▲ 宋“宜州管下羈縻都黎縣印”及印背拓片,上海博物館藏

▲ 明洪武“懷仁縣印”及印背拓片

而官方審美最為大眾所詬病的清代,在官印上的審美卻似乎扳回一局。

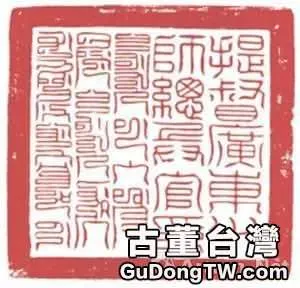

與元明兩朝常見的九疊篆印文不同,清代官印的字體除了九疊篆,還有玉莇篆、芝英篆、柳葉篆、懸針篆、垂露篆等多種,用來區分官員的等級和任務。滿文、漢文雙語對照,也是清朝官印的一個顯著特點。

▲ 清“提督廣東水師總兵官印”,上海博物館藏,滿漢對照,字體形似柳葉,故名柳葉篆

▲ 清“和碩怡親王寶”,滿漢對照,這種筆畫首尾分叉的篆書名叫芝英篆