作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

明清瓷器的紋飾中,常有故事題材或寓意題材,有些題材耳熟能詳,有些卻鮮為人知。這些瓷畫題材越來越受到陶瓷學者和收藏家們的關注,成為研究的緊張課題。本日將一些題材嘗作淺析,以期引玉,與諸家交換。

青花象紋筆筒

明崇禎年間 1634-1643年,高 19。5厘米 口徑 19厘米 足徑 18厘米,巴特勒家屬藏。

筆筒的繪畫具有典範的變化高峰期風格:以一簇簇V型符號表現草地,多條理的山石,也有常見芭蕉和松樹。具備這些特性並帶有紀年的器物,製作於1634-1643年間。

筆筒器身所繪為大象洗浴的儀式稱為「掃象」,盛行於明代晚期,象徵淨化心靈之意。

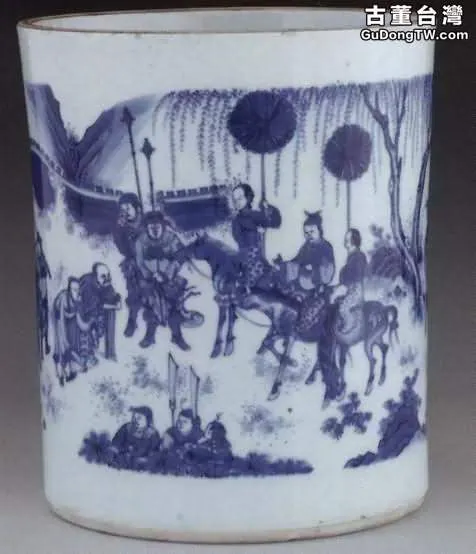

蘇武李陵故事

明崇禎年間 1635-1640年,高 30厘米 足徑12。5厘米,巴特勒家屬藏。器腹繪漢李陵和蘇武碰面的場景。李陵是漢代一名年輕有為的將軍,在征討匈奴的戰爭中因寡不敵眾被俘。武帝將其百口抄斬。李陵因而不肯返漢。後武帝遣蘇武出使匈奴,卻為單于所拘。單于以李陵作說客勸降蘇武,十八年後方獲釋。畫面所體現正是蘇武和李陵第二次碰面的場景,李陵對蘇武的忠貞不渝表現敬意,並對本身的所作所為有虧於心。

明末遭受滿人的侵襲,蓋罐的故事反映了對明廷忠心不二的政治意願。

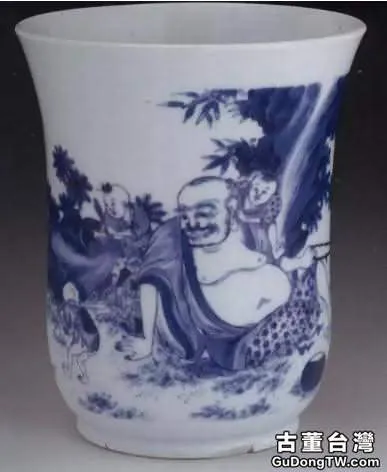

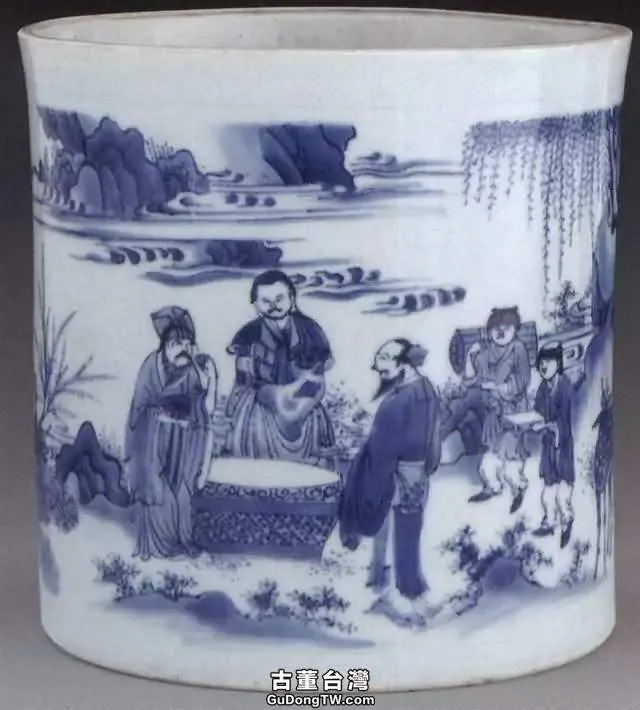

布袋僧人故事

明崇禎 1628-1644年,高 20。8厘米 口徑 17。3厘米 足徑 11。3厘米,上海博物館藏。器外青花畫面應為布袋僧人,四周有六童子。或拉念珠,或爬上他肩頭撓耳,或拉他衣服。別的一隻鞋被穿走了,禪杖也被抗走了。面臨這幫調皮的小頑童,僧人不氣不惱,依然樂呵呵。這是布袋僧人的本色和可愛之處。

據文獻紀錄,布袋僧人為五代梁時明州奉化(今屬浙江)人,名契此,號長汀子。傳說常以仗挑一布袋入市,見物即乞,出語無定,到處寢臥,形如瘋癲。後梁貞明三年(917年),端坐岳林寺磐石,說偈曰:彌勒真彌勒,分文千百億。時時示時人,時人自不識。遂入滅。後現於他州亦負布袋而行。恆久以來,有關布袋的繪畫作品時有發現,明末和以後清代景德鎮瓷器上,如許的題材屢見.

竹林七賢故事

明崇禎 1628-1644年,高21。1厘米 口徑 18厘米 足徑 17。2厘米,上海博物館藏。

伯夷叔齊故事

青花伯夷叔齊故事圖筆筒

明崇禎 1628-1644年,高21。9厘米 口徑 18。4厘米 底徑16。8厘米,上海博物館藏。直身,平底 青花山川人物顯現了山川掩映下的城牆外,兩名布衣妝扮的人物,正向由武士和侍女簇擁的帝王裝束的騎馬者拱手致意。這就是汗青上著名的伯夷,叔齊不食周粟的故事。拱手者為伯夷和叔齊,帝王裝束者為周武王。

青花丙吉問牛故事缸

明崇禎 168-1644年,高16。6厘米 口徑:21。1厘米 足徑:10。7厘米,上海博物館藏。外壁繪青花山川人物圖。在湖光山色的景致映襯下,一名農民手牽一頭水牛,面臨一位朝廷官員,官員死後有執旗旛和扇,牽馬,捧物的三名隨從,此圖為丙吉問牛的故事。

文王求賢故事

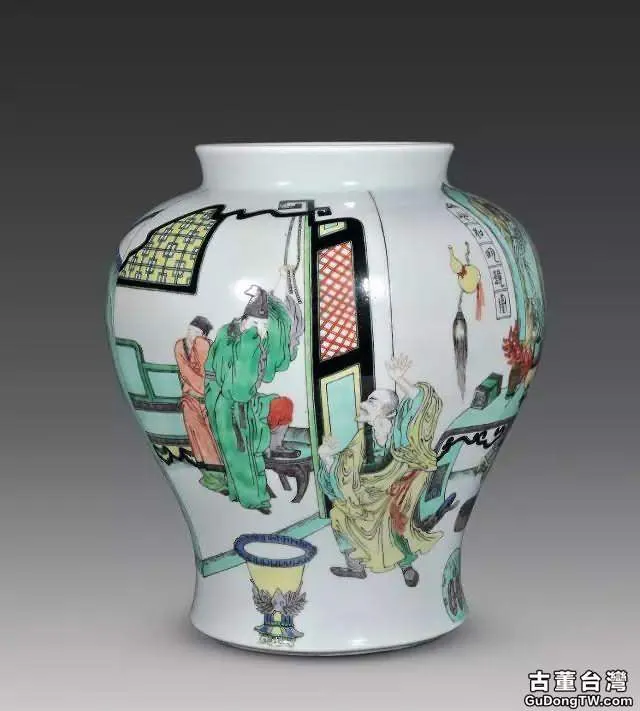

五彩文王求賢故事圖蓋罐

明崇禎年間 1640-1643年,高:19厘米 口徑:17厘米,巴特勒家屬收藏。器身繪畫接納紅、綠、黃、紫、松石綠以及玄色多種彩料,體現周文王訪求姜太公的故事。罐蓋繪八嬰遊戲圖。此中一個在放風箏。蓋與器身多處以淡松石綠色敷彩,使此罐更顯貴重。

二仙故事圖碟

明崇禎年間:1640-1643年,高:5厘米 口徑:21厘米 足徑:8。5厘米,巴特勒家屬收藏。碟胎體厚重,弧壁。口沿塗有一周醬釉。圈足無釉粘砂,底施釉。碟內以紅彩,兩種差別色調的綠彩,以及黑彩刻畫了八仙中的鐵拐李和藍彩和。配景為山川圖,二仙衣服飄蕩,一小鬼從李鐵拐的葫蘆裡冒出來。二仙所走的地面淡施紅彩,使畫面顯得非常寫實。別的,畫中可見多條理的岩石和V字形草地。具有顯著變化高峰期的特性。

五彩海水龍紋盤

明崇禎七年(甲戊)1634年,高:5。6厘米 口徑:26。3厘米 足徑:16。2厘米,上海博物館藏。

敞口,深圈足。足外端內斂。器內畫五彩文飾兩組心田為雲龍紋,內壁一圈飾海水,有對稱礁石松樹到處。外壁繪趕珠龍兩條。五彩用彩濃厚,手感非常顯著。底心釉下有青花雙圈款,內書「甲戊春孟趙府造用」。

明太祖朱元璋在立國之後,曾分封了很多子孫為王。此盤應為末代趙王朱慈瀚定燒作品。在明代很多王府用祭器都是由朝廷提供。如宣德時期,皇家曾為趙王府定造磁州窯瓷器。在崇禎7年五彩海水龍紋盤上,再次出現與趙王府有關的瓷器內容,這在瓷器汗青上是很少見的事變。由於很多王府用瓷都沒有年款。

嚴酷地說,此盤具有明代官窯風格。五彩彩料與明代晚期萬歷時期的官窯五彩器非常相似,繪畫風格也非常靠近。只是製作程度稍顯粗糙。龍紋也顯得蒼老,好像預示著明朝的衰弱。

青費錢塘夢故事盤

明崇禎 1628-1644年,高:6。5厘米 口徑:33。3厘米 底徑:19。2厘米,上海博物館藏。盤所刻畫的是蘇小小和司馬才仲的古怪愛情故事。

司馬仲才為北宋時期文人,曾在蘇東坡的保舉下,於秦觀幕為官。年輕時在洛陽曾經夢見一尤物擎幃而歌,問其名曰:西陵蘇小小也。問歌何曲?曰:《黃金縷》。蘇小小是南齊時期錢塘的名妓,貌絕青樓,才空士類,其時莫不艷稱。後朱顏薄命早卒,被葬於西泠之畔。但以後人們卻常見蘇小小出如今西湖邊。多少年後,司馬仲才前去杭州西湖蘇小小墓前拜謁。當天夜晚,夢見蘇小小,並與之相愛。三年之後,司馬仲才死於杭州並葬於蘇小小墓側。這是一個逾越了時空,地區的愛情故事,兩者時間上相隔百年,在人鬼之間產生了淒美婉轉的愛情,驚天地而泣鬼神。

蟾宮折桂

4111 清康熙 青花蟾宮折桂圖罐一對

4346 清順治 青花五彩蟾宮折桂圖將軍罐一對

蟾宮折桂寓意登科及第,此兩對拍品畫面構圖相似,蟾宮之中,嫦娥及侍女正將手中桂枝給予扶搖直上的三名書生。

相傳月中有蟾,故名「蟾宮」。《淮南子》中紀錄「羿妻姮娥之奔月,托身於月,是為蟾蜍,而為月精」。「折桂」最早用來形容出眾的人才,《晉書·郤詵傳》中紀錄「武帝於東堂會送,問詵曰:『卿自以為怎樣?』詵對曰:『臣鑒賢能對策,為天下第一,猶桂林之一枝,昆山之片玉。』」至唐代由於科舉盛行,又因相傳蟾宮中有桂樹,漸漸將「蟾宮折桂」一詞用來比喻登科及第。

和合二仙

4121清雍正 青花加彩和合二仙搖錢樹圖觀音瓶

和合二仙是中國民間神話中主婚姻調和的神仙,常以蓬頭笑面形象出現,手持荷花和圓盒,寓意和合完滿,因寓意優美,深受喜好。本品以通景繪和合二仙立於巨大搖錢樹之下,具有調和完滿、財路廣進的雙重寓意。

關於和合二仙的傳說有差別版本:一說唐代高僧寒山和拾得,二人情同骨肉,至雍正時封寒山為「和聖」、拾得為「合聖」,和合二仙由此揚名;一說唐代僧人「萬回」,一日來回萬里帶回遠方兄長的家書,亦稱「和合」。

桃花源記

4322 清雍正 粉彩人物紋盤口琵琶尊

本品畫面中,一夫君居於左側,身旁有船槳。與之對立四人,此中一高士呈歡迎姿態,老嫗側坐,死後女子正在與小童玩耍,一派安寧和樂情形。四人死後洞石旁更有一株桃花,為確定故事主題提供緊張線索,即為《桃花源記》。

《桃花源記》為東晉陶淵明代表作,為《桃花源詩》序言,借武陵漁人(本品畫面中夫君即為武陵漁人,身側船槳為身份標識)行蹤,引出與世隔絕的桃花源,將實際與抱負接洽起來。畫面中高士或為作者陶淵明,死後老少共享天倫,表現出桃花源中調和完滿的生存狀態,表達出《桃花源記》中對於優美生存的尋求。

麻姑獻壽

4355 清光緒 灑藍釉描金麻姑獻壽圖觀音瓶

本品以灑藍地描金技法繪製麻姑獻壽圖,金彩生存較好,頗為難過。

麻姑獻壽黑白經常見的瓷器裝飾紋樣,因其寓意優美,故而備受喜好。葛洪《神仙傳·麻姑傳》中有關於麻姑的紀錄,麻姑應東漢時神仙方平之召喚,降於蔡經家,自稱見過東海三次桑田變革,故而由此以麻姑比喻高壽。別的,另有西王母壽辰時其於絳珠河濱以靈芝釀酒祝壽的故事,故有麻姑獻壽之謂。

羲之愛鵝

4072 清康熙 青花淡描羲之愛鵝圖高足杯

本品以淡描之法繪高士端坐,相向一童子捧鵝前行,畫面簡便明快,寥寥數筆便刻畫出一幅羲之愛鵝圖。

眾所周知,書聖王羲之尤愛鵝,聽說其精研書法體勢,得益於鵝之體勢。而其愛鵝之事廣為傳播,是由於他曾給一位山陰羽士書《黃庭經》後「籠鵝而歸」。而「羲之愛鵝」屬於「四愛」之一,關於「四愛」之說有多種差別說法,主流者有兩種,其一為「陶淵明愛菊、周敦頤愛蓮、林逋愛梅、黃庭堅愛蘭」;其二為「王羲之愛鵝、陶淵明愛菊、蘇東坡愛硯、米芾愛石」。

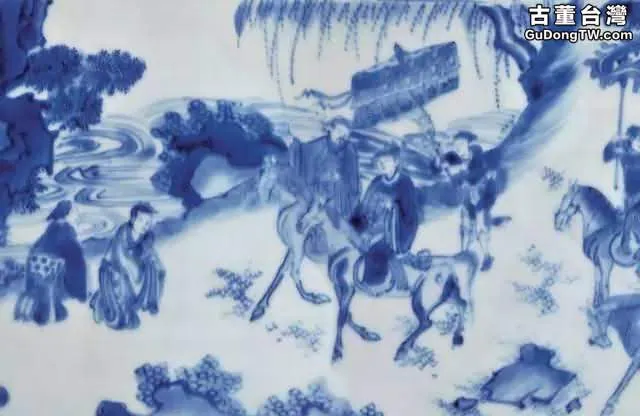

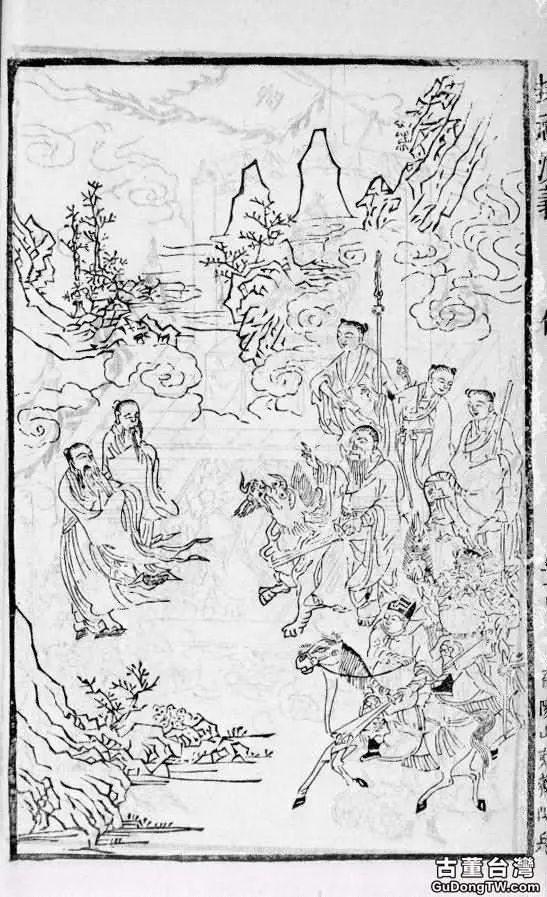

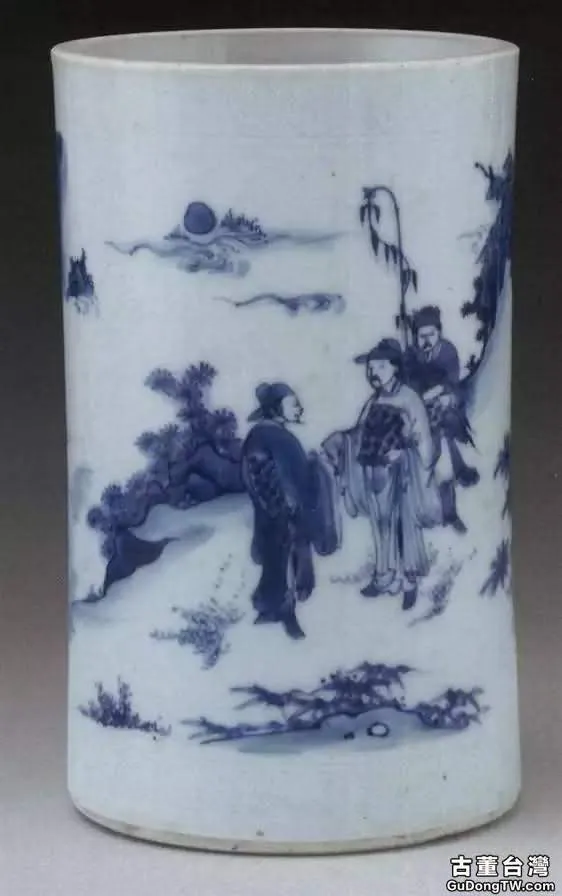

伯夷叔齊

4082 明崇禎 青花伯夷叔齊人物故事圖大筆筒

本品畫面中央二人著長袍,跪地拱手致意,應為伯夷與叔齊,相對一年輕者騎於高頭大立刻,鬥志昂揚,是為周武王,旁一老者亦騎於立刻,伸手點指,似與武王攀談,是為姜子牙。

伯夷叔齊叩諫周武王的故事,據司馬遷《史記》卷六十一《伯夷列傳》載「伯夷、叔齊,孤竹君之二子也。父欲立叔齊。及父卒,叔齊讓伯夷。伯夷曰『父命也。』遂逃去。叔齊亦不願立而逃之。國人立此中子。於是伯夷、叔齊聞西伯昌善養老,盍往歸焉。及至西伯卒,武王載木主,號為文王,東伐紂。伯夷、叔齊叩馬而諫曰『父死不葬,爰及干戈,可謂孝乎?以臣弒君,可謂仁乎?』左右欲兵之,太公曰『此義人也。』扶而去之。武王已平殷亂,天下宗周。而伯夷、叔齊恥之,義不食周粟,隱於首陽山,采薇而食之。及餓且死,作歌……」後人多歌頌伯夷、叔齊為忠烈之士。伯夷叔齊的故事也是瓷器上常見的裝飾紋樣,這與《封神演義》在此時之傳播甚廣也不無關係。同時伯夷叔齊這種具有「殉節」精力的故事,在明末清初這個改朝換代的時期盛行,也頗為值得玩味。清籟閣藏《封神演義》中便有一幅伯夷叔齊叩諫周武王的版畫,可引而對讀。

清籟閣藏《封神演義》伯夷叔齊圖

飲中八仙

飲中八仙指唐代嗜酒好仙的八位文豪,即賀知章、汝陽王、李適之、崔宗之、蘇晉、李白、張旭和焦遂,杜甫為八人作《飲中八仙歌》,廣為傳播。瓷器中常以飲中八仙為題材,將差別人物特點躍然器上,別有風趣。

4311 明崇禎 青花飲中八仙圖圍棋罐

本品所刻畫場景為二人對飲,一人舉杯進飲,而對坐之人早已不勝酒力,昏睡已往。畫面所出現的是酒仙的豪邁姿態,對照《飲中八仙歌》中,或為形貌李適之一段「左相日興費萬錢,飲如長鯨吸百川,銜杯樂聖稱避賢。」

木蘭秋獮

4317 清雍正 粉彩木蘭秋獮圖大盤

通過本品畫面中的大帳、旗幟、侍衛和立刻夫君手上的獵鷹,可以判定此圖為圍獵場景。畫面中人物均著清裝,由此可進一步判定應為木蘭秋獮的場景。

木蘭秋獮,是清代皇室顯貴秋季圍獵的盛事,木蘭為滿語,意為獵鹿。古時四序圍獵均有差別稱呼,春日稱搜、夏季稱苗、秋日稱獮、冬日稱狩。而獵鹿一樣平常在每年的七、八月間舉行,故稱「秋獮」。為了舉行「木蘭秋獮」,清當局還專門在內蒙古昭烏達盟、卓索圖盟、錫林郭勒盟和察哈爾蒙古四旗的接壤處設置了木蘭圍場。

竹林七賢

4441 清康熙 青花竹林七賢圖盤一對

竹林七賢指的是晉代七位名士——阮籍、嵇康、山濤、劉伶、阮鹹、向秀和王戎。南朝宋劉義慶的《世說新語?任誕》中紀錄「七人常集於竹林之下,肆意暢快,故世謂竹林七賢。」這七人因生存上不拘禮法,尋求寂靜無為,被玄門隱宗妙真道奉為宗師。竹林七賢也是康熙時期較為常見的瓷器裝飾紋飾。

耕織圖

4446 清康熙 青花耕織圖之擇繭圖大碗

《耕織圖》是我國古代為勸課農桑,接納畫圖的情勢具體記載耕作與蠶織過程的系列圖譜,最早由南宋紹興年間畫家樓儔所作,今後受到歷代天子的推許。清康熙帝南巡時見到《耕織圖》後,感慨於耕織勞作之苦,傳命內廷供奉焦秉貞在樓氏底子上,重繪《御制耕織全圖》,並親撰序文,於每圖上親筆題寫七言詩,首開清代天子親頒《耕織圖》的先河。康熙《御制耕織全圖》共計有耕圖和織圖各23幅,本品所繪擇繭圖為織圖第十一圖,焦秉貞所繪之圖與器上所繪非常相似,可資比力。

《御制耕織全圖》·織圖·擇繭圖

西廂記

眾所周知,《西廂記》是一部受眾很廣的戲曲,全名《崔鶯鶯待月西廂記》,元人王實甫撰,也是明清瓷器上常見的裝飾紋樣,而且每一折均深入民氣,所體現的故事變節清楚明白。

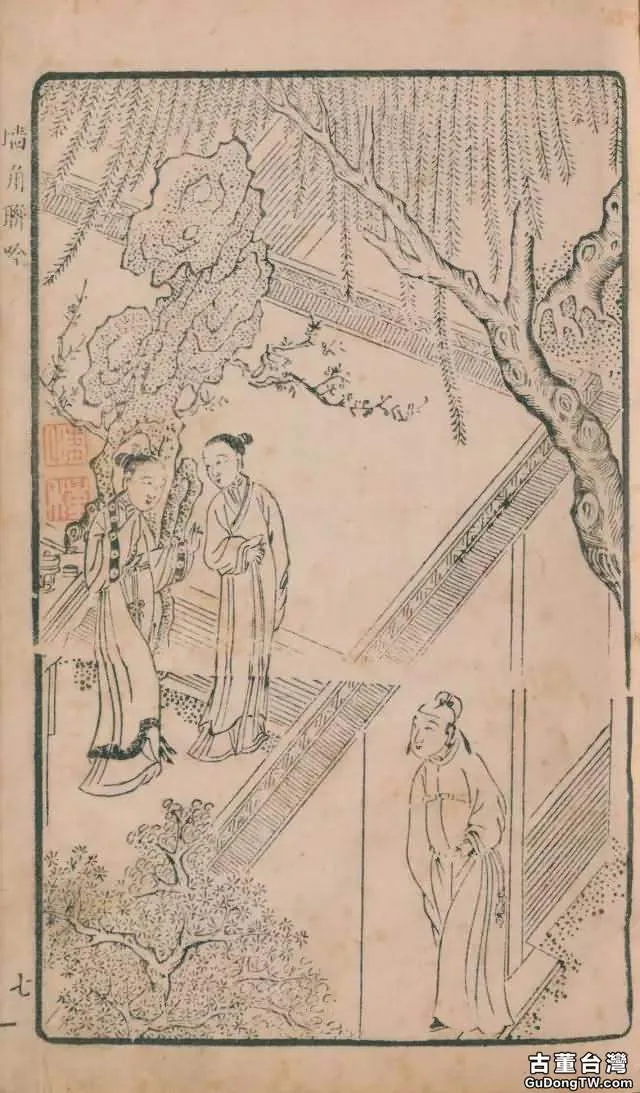

「牆角聽吟」

4293 清康熙 青花西廂記人物故事圖盤

這一折所刻畫故事為鶯鶯與張生隔牆對吟,互訴情愫。張生所吟為「月色溶溶夜,花陰寂寂春。怎樣喧皓魄,不見月中人。」鶯鶯小姐聞聲動情,對吟「蘭閨久寥寂,無事度芳春。料得行吟者,應憐長歎人。」二人以詩傳情,傳為韻事。成書清代的《繡像西廂時藝》中有這一幕的版畫,場景相似,可資比力。

《繡像西廂時藝》牆角聽吟圖

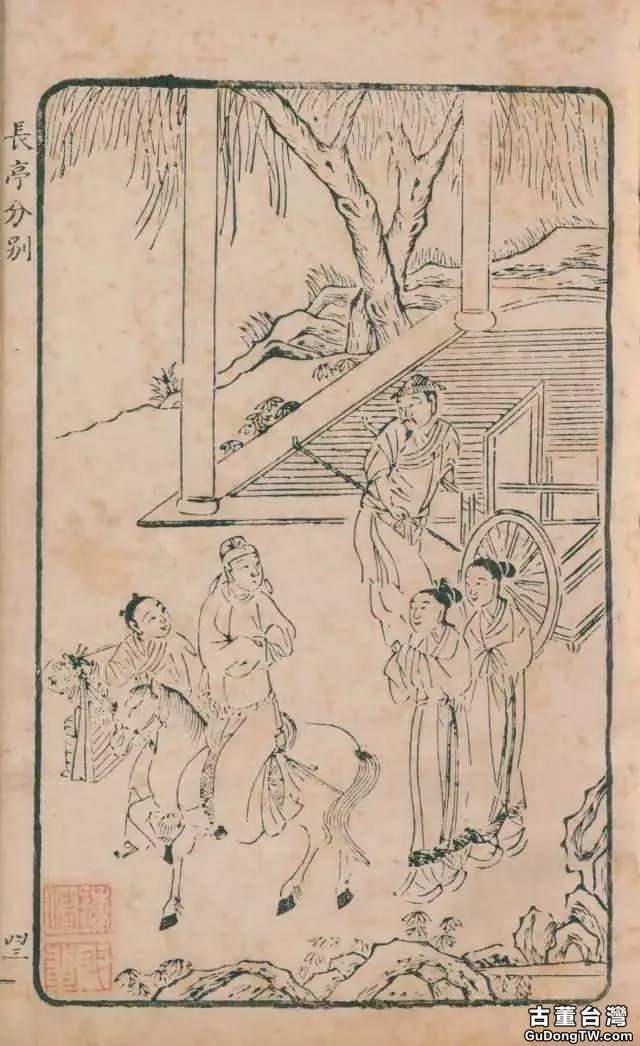

「長亭送別」

4297 清康熙 青花西廂記人物故事圖折沿大盤

這一折報告張生為了使得老夫人同意其與鶯鶯結婚,進京趕考前,鶯鶯於長亭為其送別的場景。二人依依惜別,又有對吟「棄擲今安在,其時且自親。還將舊來意,憐取面前人。」、「人生久遠別,孰與最關親。不遇知音者,誰憐長歎人。」所吟詩句與二人月下傳情之詩句頗有前後呼應之意,情濃意重。

《繡像西廂時藝》長亭送別圖

玉簪記

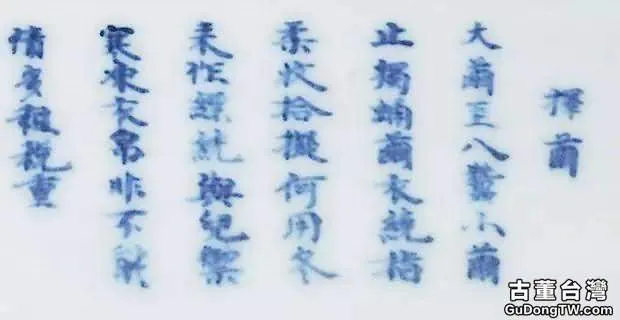

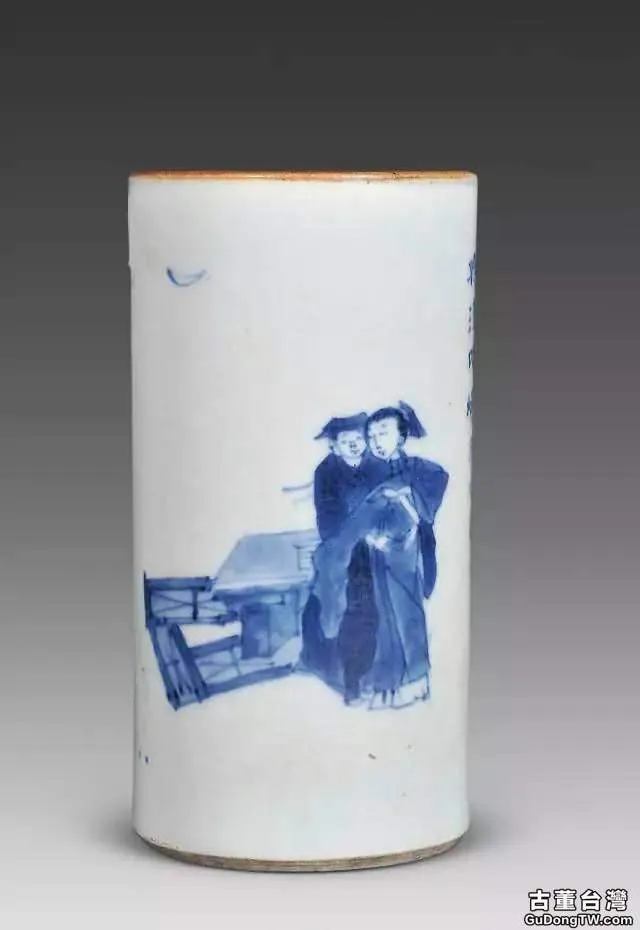

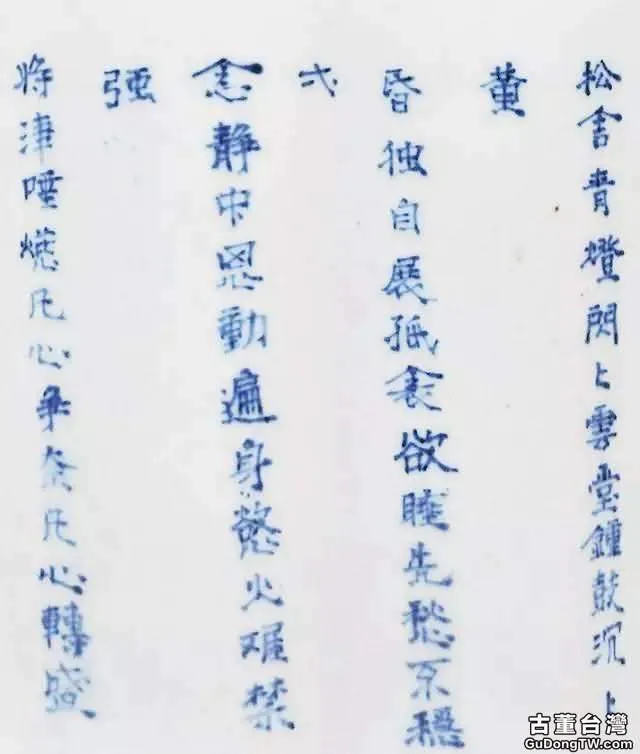

4306 清順治 青花玉簪記人物詩文筆筒

本品刻畫畫面為一男一女,二人月下佳期,畫面簡便,背題詩曰「松捨青燈閃閃,雲堂鐘鼓沉沉。薄暮獨自展孤衾,欲睡先愁不穩。一念靜中思動,遍身慾火難禁。強將津唾凡心,無奈凡心轉盛。」

《玉簪記》為明代戲曲作家、藏書家高濂所作,被譽為傳統十大笑劇之一,脫胎於關漢卿《萱草堂玉簪記》。故事形貌了開封府丞之女陳嬌蓮為避靖康之亂,於金陵城外女貞觀皈依為尼,法名妙常。書生潘必正落第後不肯回籍,因其姑母為女貞觀主,故寄寓觀中。二人在相處中突破禮教和佛法,閉幕連理的故事。

三國演義

《三國演義》是中國第一部長篇章回體汗青演義小說,是中國古典四台甫著之一,也是我國最為耳熟能詳的古典文學作品。作者羅貫中以東漢末年到西晉初年這百餘年為時間配景,以形貌了魏、蜀、吳三個權勢之間的政治和軍事鬥爭,塑造了一批氣吞山河的好漢人物,上演了一幕幕氣魄磅礡的戰役局面,同時也反映了各類社會鬥爭與抵牾的轉化,概括了這一期間的汗青巨變。

「二喬並讀」

4321 清雍正 粉彩二喬並讀人物故事圖盤口瓶

本品畫面中刻畫兩名二八佳人,共坐同榻,共讀一書,是為頗為常見的瓷器裝飾題材——二喬並讀。

二喬指東漢末年喬玄的兩個女兒大喬和小喬,《三國誌·吳書·周瑜傳》中紀錄「時得喬公兩女,皆國色也。策自納大喬,瑜納小喬。」鉅細二喬常以並讀形象出現,歷代也有不少詩篇歌頌江東二喬,如明人高啟有《過二喬宅》中提到「二喬雖嫁猶知節,日共詩書自怡悅。」便是形貌二喬並讀的場景。

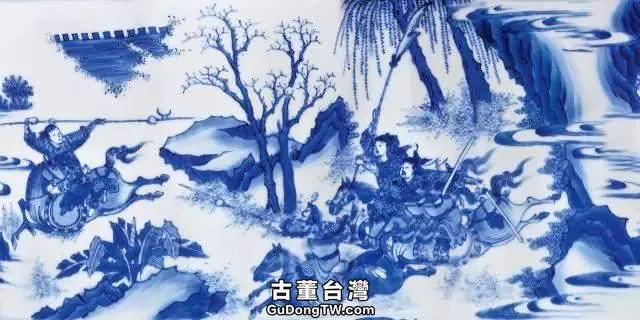

「三英戰呂布」

4342 明崇禎 青花三國演義之三英戰呂布人物故事圖花觚

本品所刻畫畫面中呂布在前,策馬飛奔,手持方天畫戟,且走且戰,死後劉關張三人各持武器,驅馬追趕,是為廣為傳播的虎牢關三英戰呂布的故事變節。

三英戰呂布的情節出自《三國演義》第五回「發矯詔諸鎮應曹公破關兵三英戰呂布」,曹操聯十八路諸侯誅討董卓,大將呂布連續打敗眾將之後,劉備、關羽、張飛三兄弟在虎牢關與呂布大戰的故事。

除了上述外,另有一些作品題材未能辨識,現也逐一奉上,供各人一同研究探究。

青花人物故事筆筒

明崇禎 1628-1644年,高19.9厘米 足徑: 18.5厘米,上海博物館藏,各位研究研究是什麼故事吧。

青花人物故事筆筒

明崇禎 1628-1644年,高 17。2內裡 口徑:10。4厘米 足徑:10。1厘米,上海博物館藏。筆筒細長,直身,平底。底微內凹。底部露胎。有放射狀跳刀痕。表裡器白中閃青的釉色,器外上下花朵紋,水波紋暗花邊飾,均表現出明白的崇禎產物特性,各位研究研究是什麼故事吧。

4359 清晚期 粉彩人物紋瓶

畫面繪亭台樓閣,三夫君於高樓上向下望,樓下多位女子策馬揚鞭,嬌柔與英武之氣並存,頗具特色。

4360 清光緒 五彩人物紋罐

畫面以五彩繪製,內室二人掩面而泣,此中一人正欲自縊,外廳則有一僧人容貌者意欲攔阻。畫面內容頗為少見,應為某長篇故事一折。

4362 清中期 五彩人物紋大盤

畫面以河岸為場景,三位高士立於岸邊,幾位隨侍正手持長鉤,營救一落水之人,河裡一仕女度量嬰兒作於木盆之中,幾隻喜鵲正奮力捉住盆邊使其不沉。畫面人物浩繁,內容頗為奇異複雜。

4363 清同治十三年(1874年) 碧珊繪粉彩人物紋鋪首尊

作品一側錄唐代墨客常建《題破山寺後禪院》一首「清早入古寺,初日照高林。曲(竹)徑通幽處,禪房花木深。山光悅鳥性,潭影空民氣。萬籟此都寂,但餘鐘磬音。」「同治甲戌(1874年)季冬下浣勞欣碧珊」款、鈐印「碧珊」。畫面內容分為兩部門,一側繪一高士端坐於車上,前有人拱手作揖;另一側一將軍騎於立刻,前有數人屈膝跪拜。整個畫面繪製頗為精緻,人物數目浩繁,且生動形象,但故事內容好像與詩文並無關聯,頗為值得研究。源於網絡……