作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

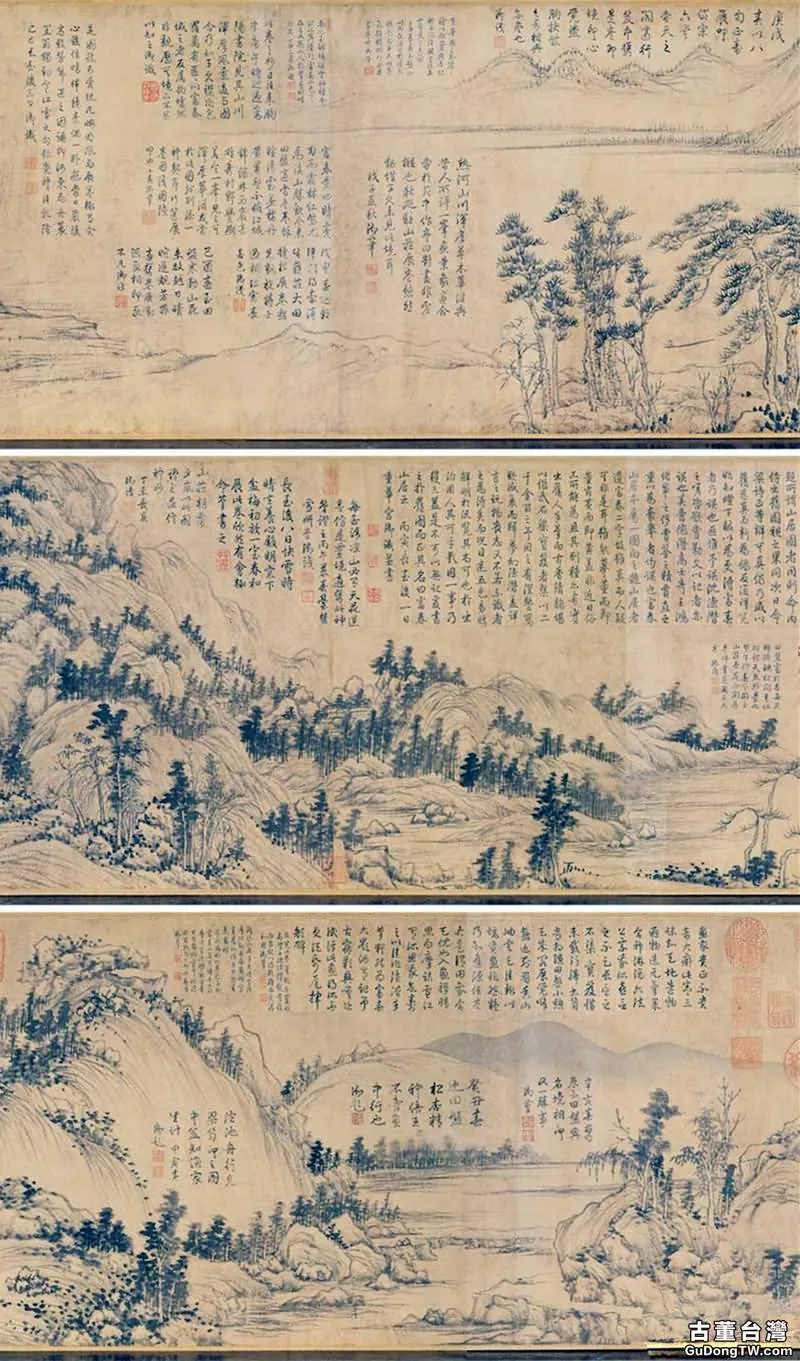

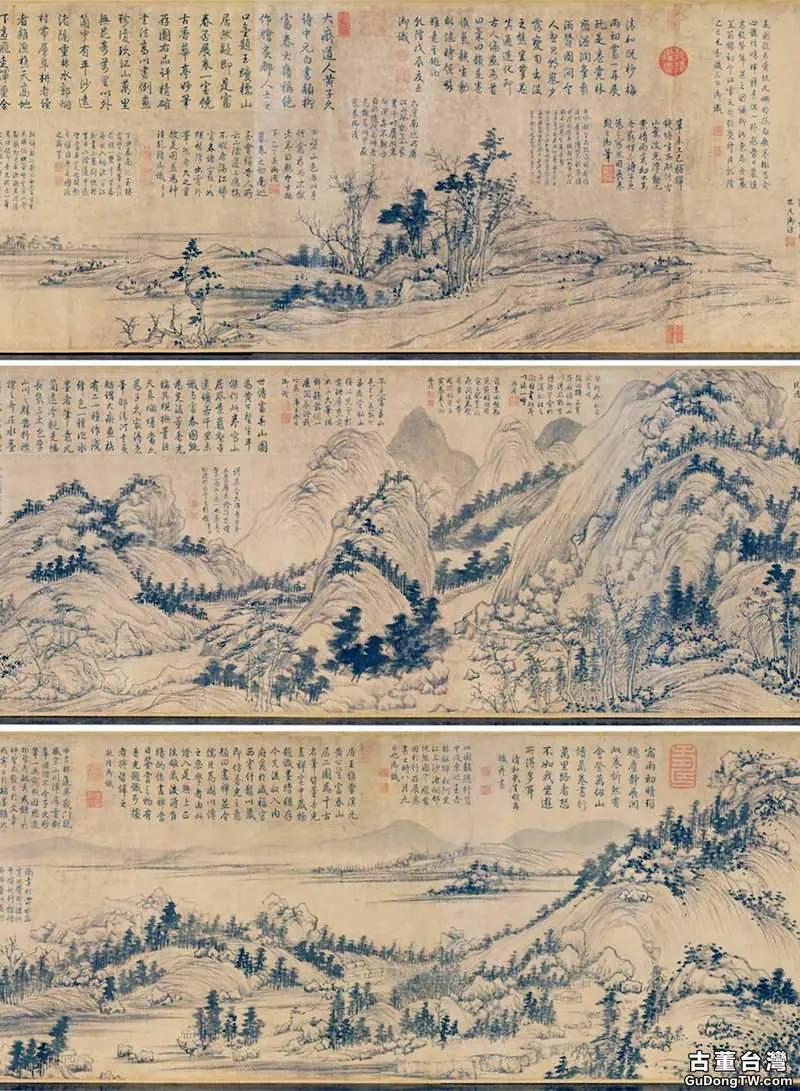

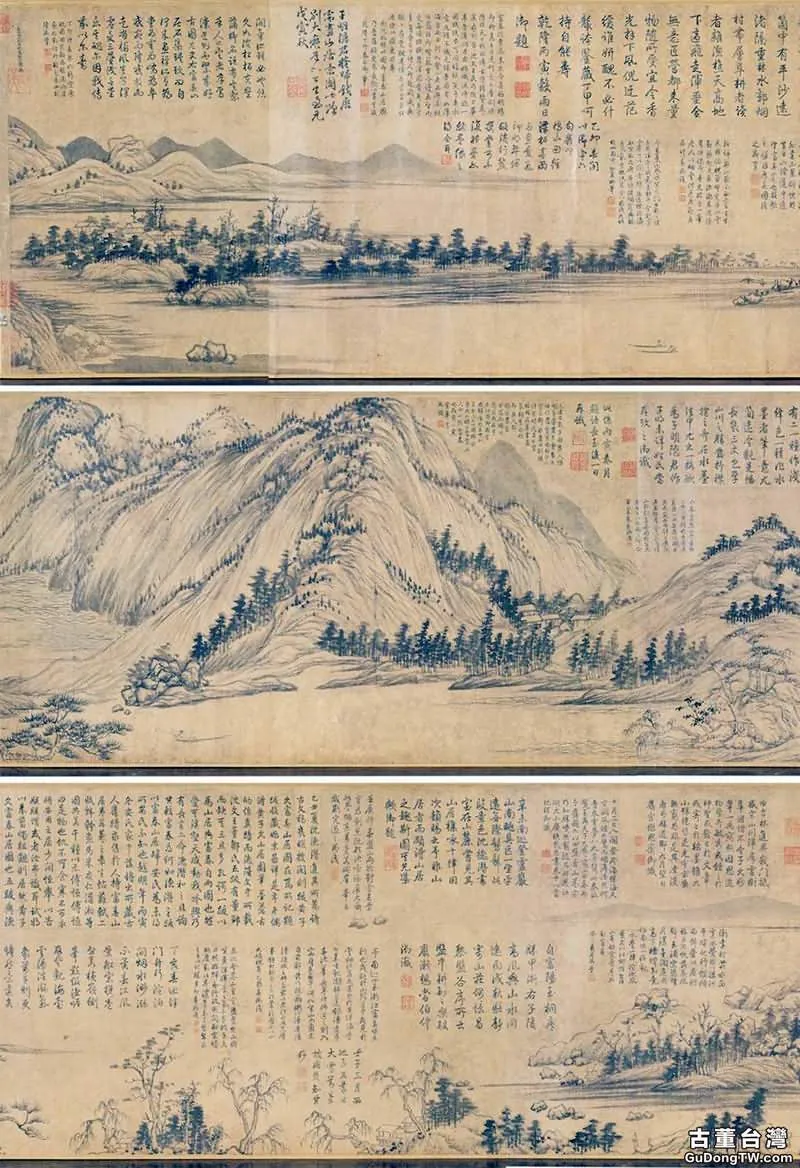

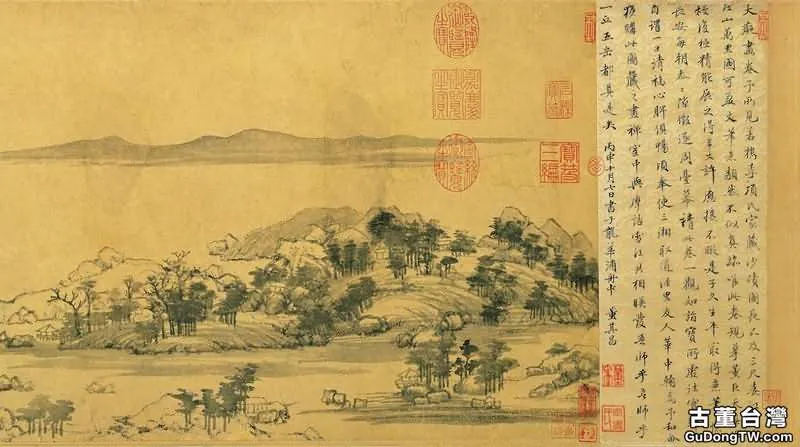

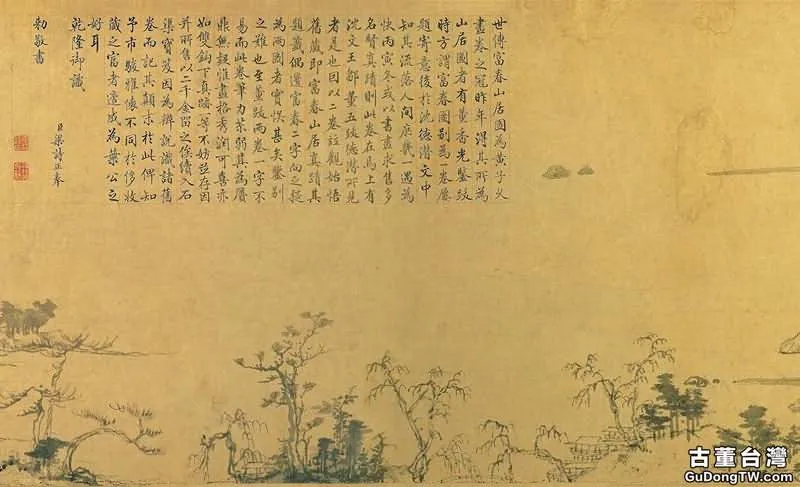

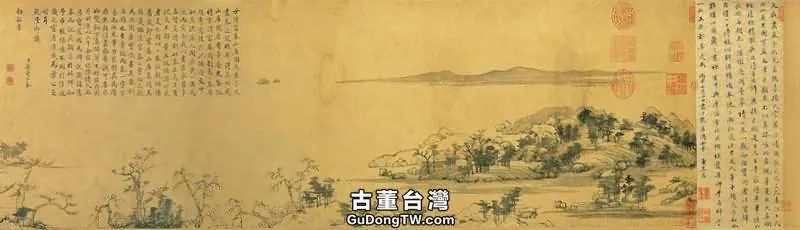

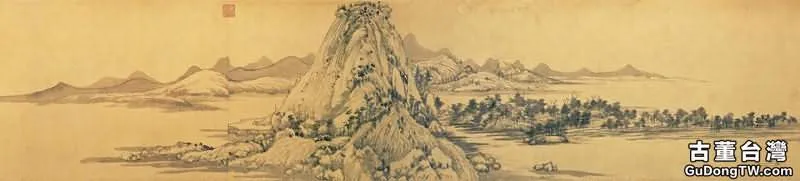

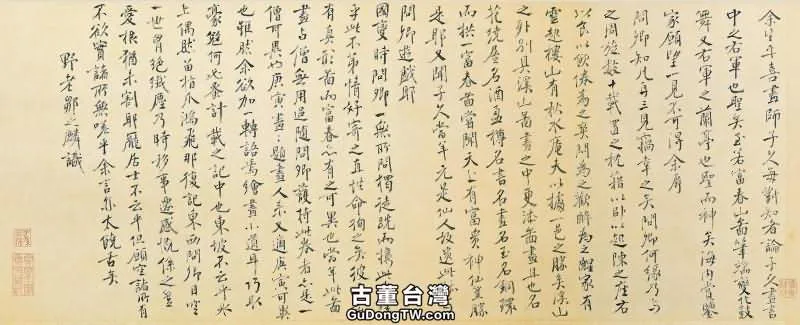

《富春山居圖》縱33厘米,橫636.9厘米,紙本,水墨,始畫於至正七年(1347),於至正十年完成。該畫於清代順治年間曾遭火焚,斷為兩段,前段被另行裝裱,重新定名為《剩山圖》,藏浙江省博物館。後段仍沿襲原名,藏台北故宮博物院。《富春山居圖》描繪富春江兩岸山光水色的初秋景色,山巒起伏,坡陀曲折,江水浩淼,林木疏秀,茅亭房舍,煙波釣艇,筆墨紛披,意境蕭疏幽淡、蒼茫簡遠,為黃公望的傳世之代表作。

《富春山居圖》描繪了富春江一代的秋初景色。以水墨淺絳為主,景色平靜、淡泊。吸收董巨披麻皴而更加簡括,顯示出較深的筆墨功力。堪稱古代山水畫中的巨作。對後代畫家具有深刻的啟發和影響。

富春山色,隔岸遠觀,輪廓平滑,毫無崢嶸之態,待上山近看,方知山頭多有嶙峋大石,只是全被樹木遮蔽,遠觀根本看不出來。黃氏晚年自號「一峰道人」,當與他居處附近的山色有關。我得緣親訪其富春居所後的「一座山峰」,果然在林木掩映的山上,有許多嶙峋怪石微露頭角,傲然挺立。證之畫卷,可謂得以傳畫家之神。

由是可知,山水畫到黃子久,在結構上,要把遠觀與近玩的山水經驗合而為一,並以隨機應變的方式,即興呈現;在筆法上,要把個人畫法與古人畫法合而為一,展現文化歷史感;在墨法上,則要層次繁、呼應多,達到品位深厚、滋潤豐富的境地。

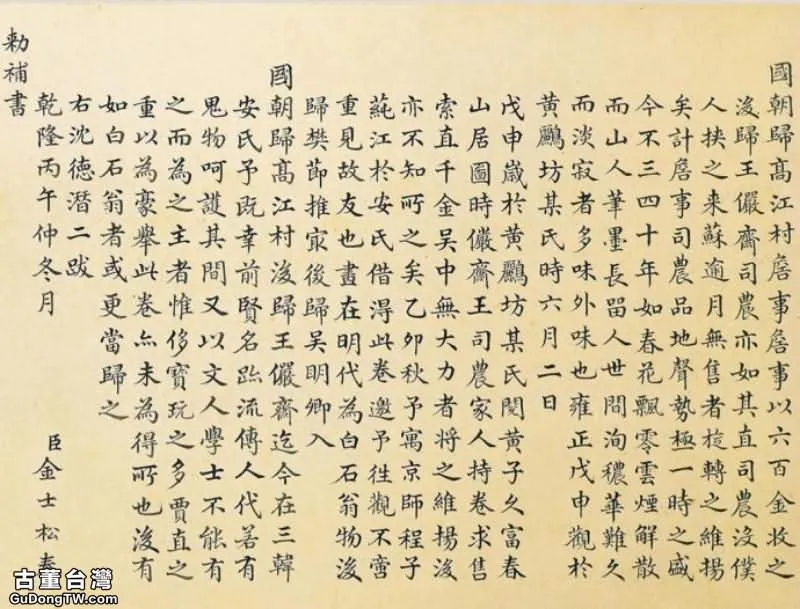

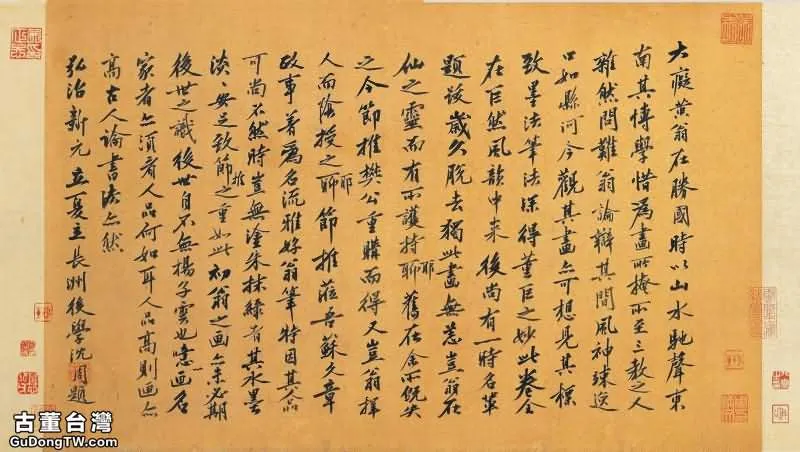

《富春山居圖》有兩幅,一幅至正七年開始起稿,經過三四年之後才題款,歷經十年完成,是繪贈「無用師」(據考證為鄭無用道士)的。另一幅被認為是「偽跡」,稱為「子明卷」。圖上款識:「子明隱君將歸錢唐,需畫山居景,此贈別。大癡道人公望。至元戊寅(一三三八)秋。」從這段題款可以知道此畫是為「子明隱君」畫的,公望年70歲。上幅「無用師卷」公望年82歲。從這兩幅題款看,相差12年。

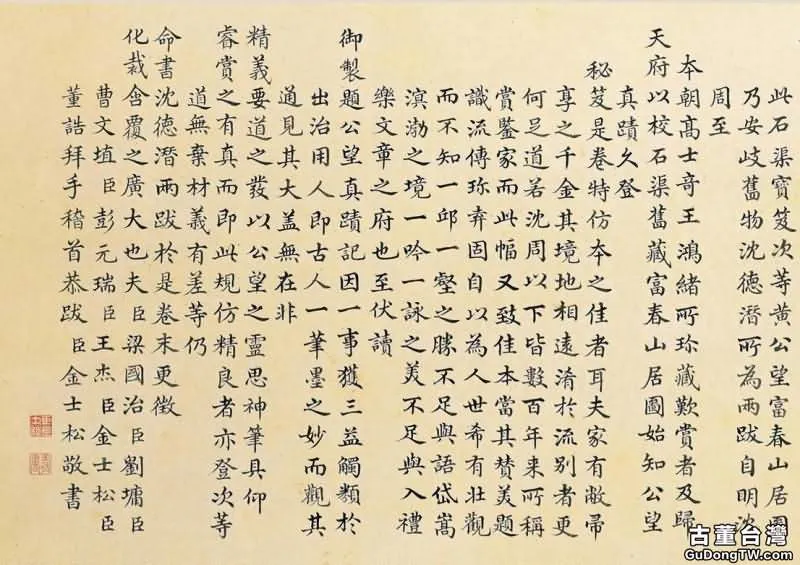

《富春山居圖》的「子明卷」曾被清乾隆所得,並被認定是「黃公望真跡」,愛不釋手。每觀賞一次就題詩一首,先後題了48年、50多處,而且仍然意猶示盡,最後在前隔水題有「以後展玩亦不復題識矣」的識款。此「子明卷」現藏台北故宮博物院。

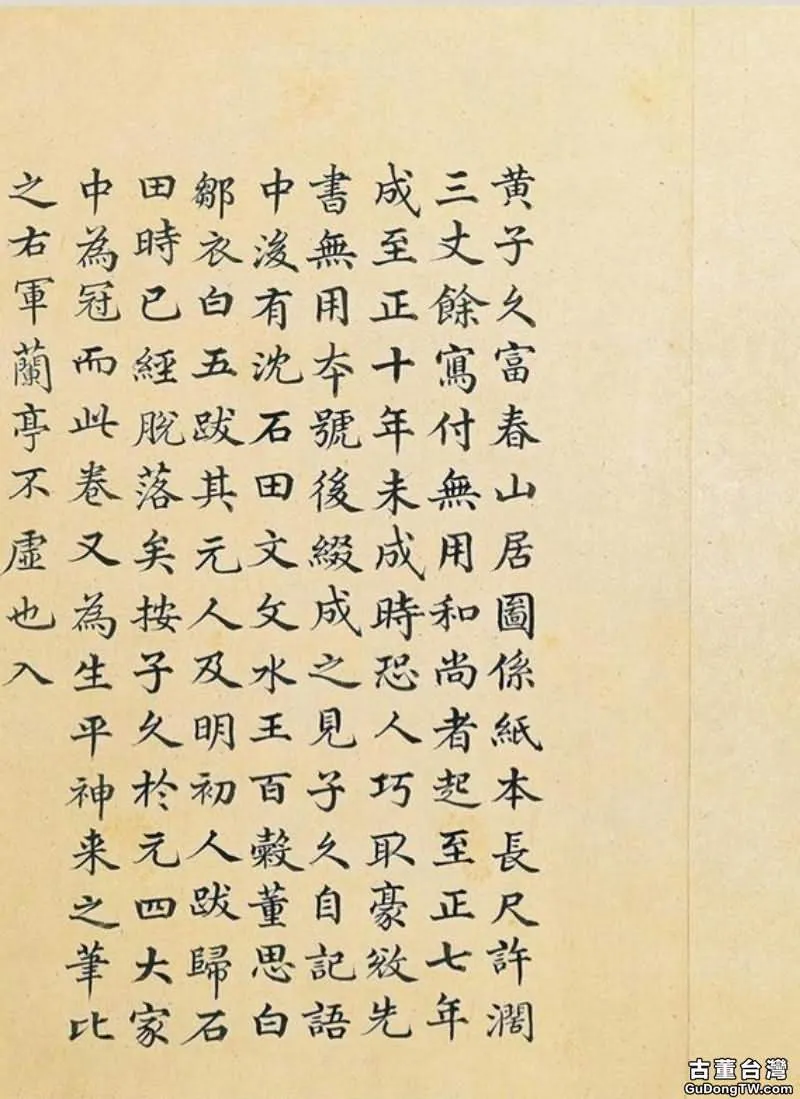

被認為是「真跡」的「無用師卷」,自鄭無用道士收藏後,經過一百餘年,到了明朝在蘇州重現,最初由大畫家沈周收藏,大約在成化年間被董其昌在北京購到,並珍藏於書禪堂。董其昌在萬曆年間將此畫賣給了吳正志;吳正志又將此畫傳給他三子吳洪裕。

吳洪裕是當時著名的文人雅士。他一生到死最喜兩件寶,一件是《智永千字文真跡》,另一件則是《富春山居圖》,於是,在他臨終時,他叮囑他兒子把這幅畫燒了,「炎殉」,使他在九泉之下仍可持有此畫。在燒完永智的真跡「千字文」後,他的侄兒吳子文不忍名畫被毀,急從火中搶救出來,可惜畫的前段已被燒壞數處(卷首部分經過修補後,題為《剩山圖》,也保留下來)。

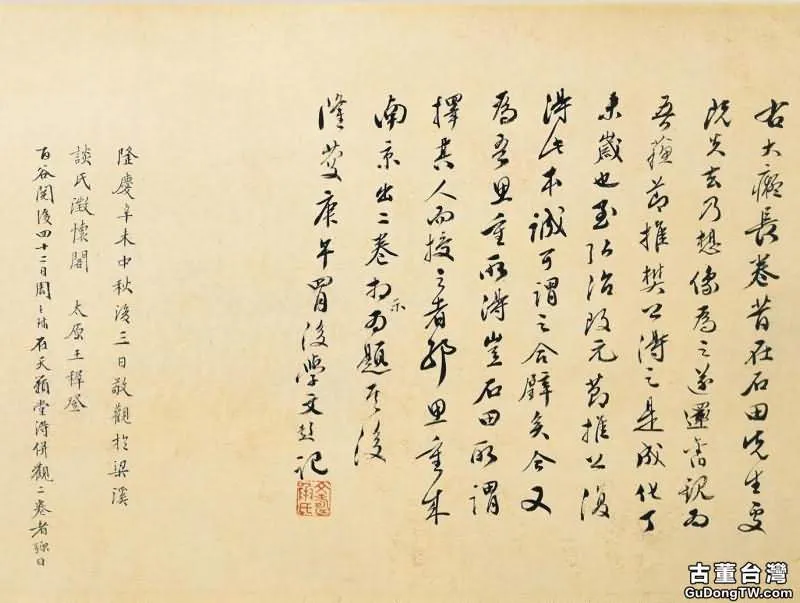

大約在1730年間,畫卷的主要部分流落到了中國繪畫重要的收藏家安岐手上。他先是收藏了仿本,才又收藏了真品。當時安岐一心想找到《富春山居圖》,所以一收到仿本,就馬上在空白處品評題字,一共題了55處,整幅畫變得面目全非,而真品卻由此逃過一劫。從此,這幅長卷分為兩段,後段現存台北故宮博物院。前一段在抗日戰爭時期由現代名畫家吳湖帆先生收藏,後由浙江博物館收購珍藏。

黃公望(1269-1354),元代畫家,書法家,元四家之一。本姓陸,名堅,漢族,平江常熟人氏;後過繼永嘉黃氏為義子,因改姓名,字子久,號一峰,後入

「全真教」,又叫大癡道人等。

黃公望的繪畫在元末明清及近代影響極大,畫史將他與吳鎮、倪瓚、王蒙合稱元四家。著《山水訣》,闡述畫理、畫法及佈局、意境等。有《富春山居圖》、《九峰雪霽圖》、《丹崖玉樹圖》、《天池石壁圖》、《溪山雨意圖》、《剡溪訪戴圖》、《富春大嶺圖》等傳世。黃公望的山水畫,很多創作於70歲以後,在富春江畔創作的《富春山居圖》,長636.9厘米,高33厘米,用水墨技法描繪中國南方富春江一帶的秋天景色。

在構思時,他跑遍了春江兩岸,用六、七年時間才畫成,畫面表現出秀潤淡雅的風貌,氣度不凡。他在創作風格上主張學習前人,並提出見到好山好水就隨時寫生,不被動繪畫創作。作為地位顯赫的富貴文人畫家,王原祁更關注純真的繪畫語言,他”為藝術而藝術”的迷狂心態,值得後人學習。

黃公望是元代大畫家,年輕時做過地方小官,先是任書吏,後來,大約是45歲左右時,在一個叫做張閭的官僚手下做過椽吏,後因張閭犯了官司,黃公望遭誣陷,蒙冤入獄。出獄後,不再問政事,遂放浪形骸,遊走於江湖。一度曾以賣卜為生。後參加了主張儒、釋、道三教合一的全真教,更加看破紅塵。由於長期浪跡山川,開始對江河山川發生了興趣。為了領略山川的情韻,他居常熟虞山時,經常觀察虞山的朝暮變幻的奇麗景色,得之於心,運之於筆。他的一些山水畫素材,就來自於這些山林勝處。他居松江時,觀察山水更是到了如癡如醉的地步,有時終日在山中靜坐,廢寢忘食。

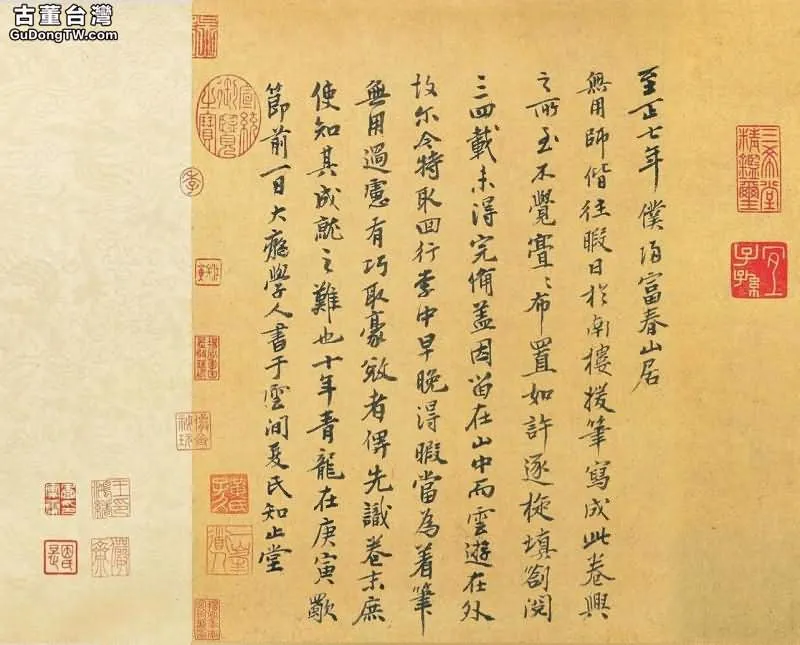

在他居富春江時,身上總是帶著皮囊,內置畫具,每見山中勝景,必取具展紙,摹寫下來。富春江北有大嶺山,公望晚年曾隱居於此,他以大嶺山為師,曾畫有《富春大嶺圖》。紙本,水墨,縱33厘米,橫636.9厘米,開始創稿於至正七年(1347年),時斷時續,歷經數年,至正十年,他83歲,為此圖作題時,尚未最後竣稿。

此圖描繪富春江兩岸初秋景色,坡陀起伏,林巒深秀,筆墨紛披,蒼茫簡遠,是黃公望水墨山水畫中的傑作。明代鄒之麟題跋中,將此圖與王羲之《蘭亭序》相媲美。元惠宗至正七年(1347),黃公望準備畫一幅富春山全圖,此時黃公望已是近八十歲的老人了,前後經歷三四年的經營,始告完成。

此圖描寫富春江兩岸秋景,筆法上取董、巨,又自出新意,多用披麻皴,干筆皴擦,叢樹平林多用橫點,林巒渾秀,似平而實奇,整個畫面,似融有一種仙風道骨之神韻。這便是《富春山居圖》。此圖經明沈周、文彭、周天球、董其昌、鄒之麟等題記。鄒之麟在題跋中稱此圖「筆端變化鼓舞,右軍之蘭亭也,聖而神矣!」明清許多畫家都從《富春山居圖》中得到啟示,影響深遠。

清乾隆時此畫入內府,著錄於《石渠寶笈三編》。當時社會上摹本有十餘種之多。乾隆在見到此本之前,曾得摹本,認為真跡,並在上題了詞。真本得到後,反被定為偽品,成為畫史上一大笑柄。此圖在清代初年為吳正志所得,吳傳其子吳洪浴,洪浴愛之如命,臨死前曾令家人將其殉之於火,幸被侄子吳真度從火中搶出,但已被燒成兩段,因而被後人稱之為《剩山圖》。現在,此圖的主要部分藏於台北故宮博物院,餘者藏於浙江博物館。