作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

香港佳士得將於今年春拍推出三件佛教造像,它們分別是來自於隋代的鎏金銅菩薩立像、隋末唐初的鎏金銅彌勒佛坐像,和遼金之間的木雕彩繪水月觀音坐像。相對於「宋木」菩薩像,市場上隋唐時期的精品造像可謂更為稀見。今天小藝君將先和大家一起,借這尊菩薩像,和大家聊聊在它身上匯聚的南北朝遺風,以及溫婉纖柔的隋代造像新氣息。

體態纖柔的隋代菩薩

隋(581-618) 鎏金銅菩薩立像 總高 35.1 cm.

香港佳士得2018春拍 正觀自在專場 Lot. 2855

估價:港元 8,000,000 – 12,000,000

香港佳士得今春推出的這件鎏金銅菩薩立像,神態嫻靜,臉部五官柔和而稍顯向內集中;身體十分纖長又略具S形動態;胸部雖然袒露,但胸腹部的刻畫平滑纖瘦,與後來唐代強調豐腴飽滿身段的造像相比,表現出非常不同的美學趣味;在造像的衣著配飾方面,此尊菩薩像衣襞簡略,瓔珞垂長直達膝下,裙裳雖然較短,但兩側衣裾卻長而外揚,並呈尖角狀。此尊菩薩像,小巧五官、纖細身形,瓔珞垂長的特徵,與麥積山第62窟的北周(557-581)菩薩像風格類似,可見隋代造像所承繼的北朝遺風。

菩薩立像北周(557-581) 甘肅天水麥積山石窟第62窟

菩薩像與龕像

佳士得這尊菩薩像,如今看起來像是一件單尊造像,然而在製作該造像的隋代,卻很可能是成組造像中的一件。現在請大家和小藝君,來看兩件有明確紀年的隋代金銅佛「龕像」。所謂龕像,通常由主尊佛像,和數量不等但對稱配置的菩薩像、力士像等組成。

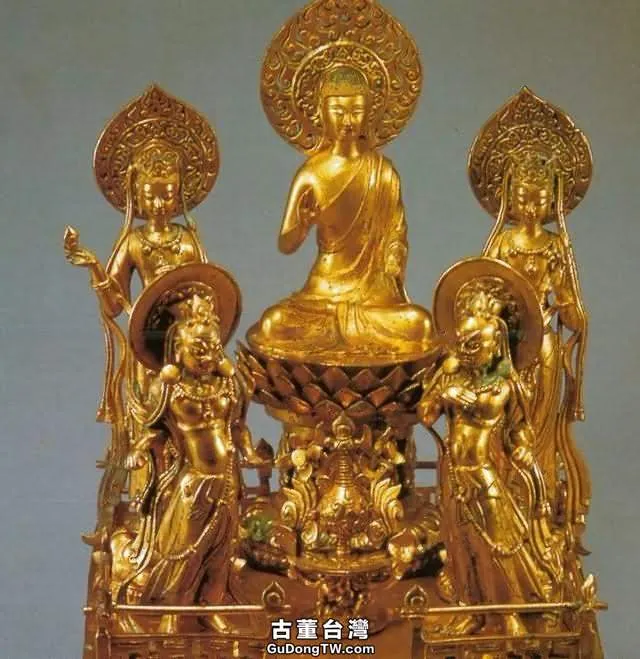

范氏造阿彌陀佛龕像 隋開皇十三年(593)美國波士頓美術館藏

波士頓美術館收藏之隋開皇十三年(593)范氏造阿彌陀佛龕像,被認為是典型的隋代風格造像。該組龕像為九尊像組合,主尊阿彌陀佛趺坐於蓮台上,神情端嚴,兩側各有一菩薩、比丘及辟支佛及脅侍菩薩。座前則有一香爐、兩隻獅子和金剛力士一對。主尊佛像兩肩削斜,袈裟質地柔軟,衣襞紋理簡約。菩薩像在造型和主尊風格一致,都保持著瘦削纖細的特徵,此一特徵在佳士得此次春拍推出的菩薩像上,也可見一斑。值得注意的是,波士頓美術館藏范氏造龕像的左右脅侍菩薩,他們的身姿略微扭動,髖部指向主尊方向,而肩部則斜向外側。如此看來,兩菩薩像不同方向的S形身姿,正烘托出中央主尊的端正。隋開皇四年(584)董欽造阿彌陀佛金銅像,也顯現了類似主尊端正趺坐於中央,菩薩分列兩側S形站立的情況。

董欽造阿彌陀佛金銅像 隋開皇四年(584)

從這兩組紀年隋代龕像中,一方面我們能夠看到典型隋代造像纖長柔婉的風格特徵,另一方面從主尊和菩薩在造型上的呼應關係,也能推斷出此次佳士得的隋代菩薩立像,原應屬於組像中的一件脅侍菩薩。

佳士得拍品菩薩的南北朝遺風

除此之外,小藝君還想和大家聊聊南北朝時期,造像在身姿形態、衣紋特徵等方面逐漸發生的變化。5~6世紀,佛教造像風格變化複雜,這是戰亂多發、文化交流頻繁,和海路傳入佛像等等因素共同作用的結果。下面就來看看,佳士得隋代菩薩像在身形和衣紋的部分,所保留的南北朝以來的造像遺風。

菩薩天衣的衣裾呈尖角狀向兩側揚起

隋(581-618) 鎏金銅菩薩立像

香港佳士得2018春拍 正觀自在專場 Lot. 2855

佳士得隋代菩薩衣紋的重要特徵,在於裙裾底部呈「銳角」狀像左右兩側揚起。其實早在五世紀末,大致北魏太和十年(486),孝文帝詔令天下以漢服作為官服後,就已開始流行衣角尖尖揚起式樣的大衣或天衣。此一衣飾特徵,可謂孝文帝推行漢化國策的一個證據。不過,在推行漢化衣裝的初期,北魏佛造像的面部和身體,亦延續了早期草原民族的渾厚壯碩的風格。

北魏孝文帝改制後,流行褒衣博帶式的漢裝大衣

佛像大衣的衣裾呈尖角狀向兩側揚起

雲岡石窟第6窟 北魏(5世紀末)

6世紀以後,北朝的文化藝術中包含了更多來自南朝的審美品味,南朝文士的瘦骨清像姿容,逐漸被北朝佛教造像吸收。從北魏熙平(516-518)年間和陳太建元年(569)的兩尊金銅菩薩立像中,我們都可觀賞到,在6世紀的百年間,風靡南北的瘦骨清像風格菩薩造像。不過在衣裝方面,這些身材清瘦的佛造像,卻往往覆以質感厚重的褒衣博帶式衣裝。

金銅菩薩立像 北魏熙平(516-518)

徐大智菩薩立像 陳太建元年(569)東京藝術大學美術館

佳士得拍品菩薩的隋代新風

佳士得今年春拍推出的隋代菩薩立像,一方面其纖長柔婉的身姿是南北朝造像遺風的體現。然而另一方面,與之前代造像相比,隋代造像也體現出了新時代的風姿韻味——他們的衣著往往質感輕薄、衣紋簡約,凸顯出造像身形的纖長柔美。前文例舉的隋開皇四年(584)董欽造阿彌陀佛金銅像,隋開皇十三年(593)范氏造阿彌陀佛龕像,就都屬於這種情況。

北魏漢式厚重天衣與隋代輕薄貼體式天衣的對比

左:北魏熙平(516-518)金銅菩薩立像

右:隋(581-618) 鎏金銅菩薩立像 香港佳士得2018春拍

以佛教美術史的觀點看,造像脫去厚重的漢式袈裟,穿起袒肩而輕薄貼體的衣裝,並不是時尚趣味的簡單。例如從山東龍興寺出土的北周造像來看,北朝晚期在流行厚重衣裝的同時,中國山東地區的造像則因吸收了從海上線路傳來的、印度特徵明顯的造像風格,而產生了北周「薄衣貼體」樣式的佛造像。

造像風格與海陸、陸路的傳播途徑

一般認為,佛教文化的傳播存在陸路與海陸兩大途徑,陸上傳播的佛教造像,由於時間漫長、經過的文化區域十分多樣,也往往隨之導致造像風格發生豐富變化。而海陸傳播,則時間較短,造像發生變異的幾率也小,往往可以令造像從原生地更為直接的輸入其它地域。

可以說,中國佛教造像的風格演變情況是非常複雜的,同時期的造像既存在一定的時代風格共性,也存在地域風格的差異。而且近些年的佛教美術史研究,在以往重視官造主流風格的同時,還開始關注各地民間造像的個性風格與製作背景。這些研究豐富了我們對佛教信仰與文化,在傳播途徑、影響方式、在地轉化等等方面的認識。

小結:

具體到佳士得這尊金銅隋代菩薩立像,我們一方面可以把關注點放在製作時代上。但另一方面,小藝君想提示大家的是,在瞭解其風格中與南北朝造像的淵源之後,我們更需要從中發掘其中的隋代氣息。各位藏家,讓我們5月相約香港佳士得,一起來感受這尊匯聚了南北朝造像魅力,以及隋代新朝氣象的菩薩像吧。

拍賣信息

隋(581-618) 鎏金銅菩薩立像 總高 35.1 cm.

香港佳士得2018春拍 Lot. 2855

估價:港元 8,000,000 – 12,000,000

正觀自在——佛教藝術精品

2018年5月30日(週三)

香港會議展覽中心

香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議廳

資料整理、文/《藝術商業》孫璐

圖片來源:雲岡石窟文物保管所編,《中國石窟:雲岡石窟》,文物出版社/ 金維諾,

《中國寺觀雕塑全集》,黑龍江美術出版社/松原三郎,中國佛教彫刻史論,弘文館/

香港佳士得