作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

中國古代重要的青銅器上往往銘刻文字,被後人稱為金文、鐘鼎文、籀(zhòu,音驟)篆文等。這種銘文的歷史傳統從商週一直延續到秦漢以後。不過,隨著社會的發展和時代的變遷,漢代的青銅器已經從以祭祀為主的禮器,轉變為以日常生活為主的實用器,其上的銘文從形式、內容到語言、文字,隨之發生了很大變化。近期發掘的西漢海昏侯劉賀墓中的青銅器,多有或清晰、或模糊的銘文,它們普遍比商周時期的銘文易認易懂,且文字簡煉、內涵豐富、刻制嫻熟、書寫優美,極大地增添了青銅器本身的氣韻和品味,再次為人們提供了研究西漢社會漢字書寫的實物資料。

1.西周“子畯父乙”提梁卣

難道西周時期的青銅提梁卣(yǒu,音酉),真的會出現在西漢的海昏侯墓中?沒有錯。海昏侯墓中還有一件東周的青銅缶,只不過上面沒有銘文,不在本文鑒賞之列。

在後世的墓葬中發現前世的珍貴物品,這並不奇怪。海昏侯劉賀是一位西漢時期的收藏家、鑒賞家,以他當過帝、王、侯的閱歷,見識過宮廷頂極珍玩的眼力,家有千金萬貫的財力,以及敢作敢為的魄力,收藏這件帶有銘文的西周青銅提梁卣,是順理成章的事情。

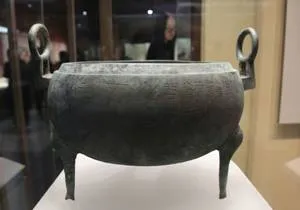

這件青銅提梁卣,短頸、垂腹,有隆起的蓋子,有彎曲的提梁,有較高的底座,它的文字就鑄刻在底座上(圖1)。從器型、紋飾以及文字上綜合判斷,這件青銅提梁卣應為商代晚期至西周早期之物,距劉賀當海昏侯時已有1000餘年之久。在漫長的歷史進程中,它是如何傳承的呢?人們不得而知,但是銘文中卻透露出它第一位主人的有關信息。

圖1

青銅提梁卣底座銘文初看為三字,細辨為四字,即“子畯父乙”。畯(jùn,音俊),《說文解字》:“農夫也,從田”。如果作為名詞,是指古代掌管農事的官員;如果作為形容詞,與“俊”通假,表示才俊出眾。這裡的“子畯”,是人名,大約是一位從事管理奴隸耕種的官員。

“父乙”,粗看似一字,細看確為兩字。商代時“父乙”是商武丁王對生父小乙的稱呼,或商文丁王對生父武乙的稱呼。而到西周時,父乙成為祭祀時的專用術語。“父”,是指祭祀已故的父親;“乙”,是指安排在乙日的祭祀。因為西周時期的貴族們每天都要祭祀祖先,因而需要排列祭祀的次序,依序而祭。“父乙”就是排列在一旬中第二天祭祀父親的。

從銘文中可知,這件用於祭祀的西周青銅提梁卣的第一位主人是子畯,最後一位主人是劉賀。他們相距上千年,人去物在,提梁卣上的各種紋飾以及屬於商周時期大篆體的銘文,訴說著時代的滄桑。

2.“昌邑籍田”青銅鼎

鼎,是青銅器中的最為重要的禮器,是權力的一種象徵。昌邑籍田青銅鼎(圖2)的出土,是海昏侯墓考古發掘的重要收穫之一。

圖2

此鼎出土於東藏槨廚具庫南側,斂口,鼓腹,圓底,三蹄足,雙附耳,鼎身上刻有銘文15字:“昌邑籍田 銅鼎 容十斗 重卌八斤 第二”。

——昌邑。無疑是指昌邑國或昌邑王,證明這件青銅鼎屬於昌邑王所有。昌邑王共有兩代,第一代是劉髆(bó,音搏),在位11年;第二代是劉賀,在位13年。這件青銅鼎似應在漢武帝時期由劉髆命人鑄造,漢宣帝時期由劉賀從山陽郡帶到海昏侯國。

——籍田。古時帝王於春耕前親耕農田,以祭祀宗廟,且寓勸農之意,稱為“籍田禮”。如今北京的先農壇,就是明清兩朝皇帝每年清明時節舉行“籍田禮”的地方。《左傳》說:“籍田,甸師氏所掌,王載耒耜所耕之田,天子千畝,諸侯百畝。籍之言借也,借民力治之,故謂之籍田。”《漢書?文帝紀》詔:“其開籍田,朕親率耕,以給宗廟粢(zī,音滋)盛。”看來,此鼎是為昌邑王親耕農田,勸民農耕,以促進農業生產而鑄造的,這反映了西漢時期重農抑商的政策取向。

——容十斗。是指此鼎的容積是當時的十斗,也就是一斛(hú,音壺)。漢代的一斛為10鬥,一斗為10升,一升相當於現在的200毫升;也就是說,一斗約2000毫升,這件青銅鼎的容積是10鬥,為20000毫升左右。商周時期的鼎是烹煮和盛貯肉類的器具,用以進行祭祀活動。到了西漢時期鼎的祭祀功能減弱,而實用功能增強,於是可以用來盛水、盛酒、盛糧食,久而久之,便成為日常生活中的一種量器。

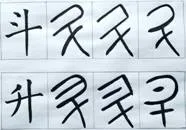

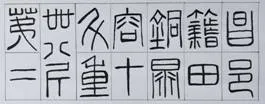

有人錯把“容十斗”解讀為“容十升”。其實,無論是大篆體還是小篆體,斗與升兩字都是有差別的(圖3)。在斗與升之間產生誤解的重要原因,是漢代的容積單位大大小於今天的容積單位。以斗為例,漢代的一斗只有2000毫升,而現在的一斗卻是10000毫升,相差5倍。因此很容易產生認知上的錯覺。

圖3

——重卌八斤。是指此鼎的淨重量為48斤。卌,是四十的古寫法。漢代的一斤相當於現在的248克左右,換算下來,此鼎淨重量不超過現在的24斤。標明此鼎的淨重量,一是可以基本確定鑄造時使用的青銅合金大約48斤;二是可以作為生活中標準的衡器,以此度量其他物品的重量。

——第二。是指此鼎在同類器物中的編號,說明昌邑王家裡的青銅鼎不止一件,至少有二件以上。事實上,在海昏侯墓中出土的同類青銅鼎還有多件(圖4)。

圖4

必須指出的是,漢代是高度統一的封建帝國,而實現國家的高度統一,很重要的一項內容,就是通過郡縣和王國,統一境內的度、量、衡。在青銅器鼎、壺、鋗、鑒等器物上,刻鑄準確的容積、重量等銘文,使它們成為一個地區度、量、衡的標準器,對於納糧交稅、公平交易,進而實現國家的經濟和行政的統一,具有相當重要的意義。

3.“昌邑食官”青銅鋗

海昏侯墓共出土兩件帶有銘文的青銅鋗(xuān,音宣)。鋗,是古代的一種平底盆形有環的小鍋,一般屬於食器或水器。此件青銅鋗(圖5)敞口,有流,雙耳缺環,器底略圓,腹部有凸弦紋。鋗身上刻有16字銘文:“昌邑食官 鋗 容十斗 重卅斤 昌邑二年造”。

圖5

——昌邑食官。是指昌邑國的食官。在劉賀墓中的隨葬器物中,多處都有“食官”字樣,比如一件漆耳杯,底部就有用針刻的“食官”二字。據查,食官是專門掌管王室膳食以及祭祀之享的命官。《漢書?百官公卿表》中記載,漢代的食官一般歸少府管,下面有太官、湯官、導官,又有胞(同庖)人。顏師古註明:太官主膳食,湯官主餅餌,導官主擇米,胞人主宰割。他們的分工十分明確。這表明,昌邑國的食官是作為一個機構設置的。劉賀即使被貶為海昏侯,也還會有食官伺候。

——容十斗 重卅斤。是這件青銅鋗的淨容積和淨重量。與昌邑籍田青銅鼎相比,容積相同,均為十斗,重量卻相差18斤,約合現代的9斤左右,主要是鼎的三足和雙耳佔去了相當的重量。由此可知,在相同的條件下,人們使用青銅鋗,要比使用青銅鼎輕便一些。

——昌邑二年造。這是昌邑王使用的年號。第一代昌邑王劉髆,是漢武帝於天漢四年(公元前97年)立,第二年為太始元年(公元前96年),即昌邑二年。在海昏侯墓出土的漆器銘文上,還有昌邑九年、昌邑十年等字樣,估計都是第一代昌邑王劉髆在位期間製造的。目前發現的漢代青銅器或漆器銘文中的年代,大體有三種紀年方式,即漢廷紀年、王國紀年與割據政權紀年。漢代從漢武帝開始有了年號,全國使用統一的年號紀年是漢廷紀年的主要方式。與此同時,各諸侯王國不但“宮室百官同制京師”,而且也有自己的紀年,他們製作的青銅器或漆器銘文一般使用本國紀年。紀年表示的是製作時間或銘刻時間,也有表示轉送時間或購買時間的。不過,諸侯國分為王國與侯國,銘文中常見王國紀年,未見侯國使用自己的紀年。這也許是一項重要的制度性規定,只有王國可用自己的紀年,侯國不得僭越。

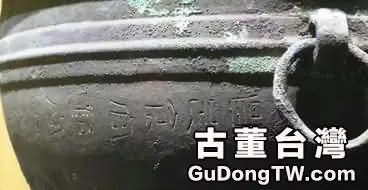

另一件昌邑食官青銅鋗上的銘文,與上述銘文相差不多,為“昌邑食官 鋗 容四斗 重十三斤十兩 昌邑二年造”(圖6)。說明這兩件青銅鋗都是同一年製造的,而這件青銅鋗明顯偏小,容積只有上件的五分之二,因此,淨重量也只有上件的五分之二強。漢代一斤是16兩,因此銘文中出現了“十三斤十兩”這樣的數字。

圖6

4.“昌邑宦”銀燭定

在海昏侯墓的不同部位,出土了各式各樣的青銅燈具,包括雁魚燈、連枝燈、豆形燈、釭形燈、行燈等。但帶有銘文的是兩件豆形燈,它們有喇叭形圈足,有圓形燈盤,有紡綞形長柄,燈盤中央還有插蠟燭的扦子,叫“支釘”或“燭扦”。仔細辨認燈盤周圍的銘文為:“昌邑宦 銀燭定 重六斤十四兩”(圖7)。

圖7

——昌邑宦。是指昌邑國的官員。宦,《說文解字》:“仕也,從?,從臣。”也就是說,這盞豆形燈是由昌邑國鑄造的,由昌邑國的官員管理著。

——銀燭定。是這件器物當時的名稱。

銀,是指製作的主要材料。從照片上判斷,這件器物並非純銀,很可能是銀、鋅、鉛、銅的合金,只不過銀的成分相對大一些。

定,是器物的稱謂。豆形燈是現在人們的叫法,漢代稱為“定”,也寫作“錠”。《說文解字》註:“定,從?,從正。”“錠,鐙也。從金,定聲。”漢代並非所有的燈都稱為定(錠),只是把這種類似豆形的燈稱為定(錠)。定(錠)的標準器型一般由盤、柄、喇叭狀足三部分組成,好像一個頂天立地的傘蓋。

燭,表明這盞燈使用的燃料是燭。漢代根據點燈的燃料不同分為油燈和燭燈,油燈使用的是液體燃料,如松脂油、煤油、花生油或者其他植物油、動物油等。燭燈使用的是固體燃料,如黃蠟、白蠟、蜂蠟等。最早的燭是指燃燒的麻桿,後來製作的燭“以葦為中心,以布纏之,飴蜜灌之,若今蠟燭”。豆形燈盤上的支釘,就是用來插燭的。漢代時燭是貴重物品,窮苦的老百姓是點不起燭的,只有富貴人家才用燭照明。

——重六斤十四兩。這是銀燭定的淨重量。漢代一斤等於十六兩,六斤十四兩也就是差二兩不到七斤,相當於現在的三斤半弱。

在海昏侯墓出土的另外一件青銅豆形燈上,銘文為“昌邑籍田燭定”(圖8)。看來,這個燭定是與昌邑籍田銅鼎配套使用的:燭定,是為了凌晨時照明用;銅鼎,是為了在宗廟前祭祀時盛肉用。這說明昌邑國每年春天舉辦的“籍田禮”是非常隆重的。

圖8

在海昏侯墓中還出土了一件青銅豆形燈的喇叭形底座,雖然已經殘破,但其上有銘文“南昌”二字(圖9)。這是迄今發現的最早帶有“南昌”字樣的器物。但它是否就是指海昏侯國所在的如今南昌地區?這是值得探討的問題。

圖9

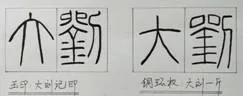

5.“大劉一斤”銅環權

海昏侯墓出土了一套銅環權,從小到大、從輕到重一共十二枚,為一套。據丘光明著《中國歷代度量衡考》統計,近代出土的銅環權從春秋、戰國至秦漢,共約23套,每套少的只有兩枚,多的十枚左右。而海昏侯墓出土的這套銅環權一共有十二枚,是最多、最完整的(圖10)。這對於深入研究漢代的度、量、衡制度,提供了難得的實物標本。

圖10

銅環權就相當於現在使用的砝碼。然而在2000多年前,中國的衡器中並沒有天平、砝碼、桿秤和秤砣之類的稱謂,只把這類器物統稱為權、衡,並且“稱”與“秤”也常常互用。顏師古註:“錘者,稱之權也。”高誘註:“稱錘曰權。”《漢書?律歷志》說:“謂為錘之形如環也。”這種銅環權在春秋、戰國時期通行於江南地區,而在楚國境內使用較多。秦漢時期全國通行的主要是鼻紐形權,但從出土文物看,在江南以及四川、甘肅等地仍在使用銅環權。

海昏侯墓出土的這套銅環權,當時有個俗號,叫“肉倍好”。肉,是指整個銅圜;好,是指中間的孔。“肉倍好”是指這種銅環權的圜的厚度是孔徑的兩倍。《漢書?律歷志》說:“圜而環之,令之肉倍好者,周旋無端,終而復始,無窮已也。”這套銅環權中最大的一枚邊緣上刻有銘文“大劉一斤”四字(圖11)。

圖11

——大劉。是劉賀在當皇帝被廢黜後,成為平民百姓時的稱呼。海昏侯墓出土的最重要的文物之一,就是玉印:“大劉記印”。而在這套銅環權上再次出現“大劉”二字,印證了在相當長的時間內,當過諸侯王、當過皇帝的庶民劉賀,對外都是以大劉相稱,以便最大限度地避開各種風頭。同時也說明,這套銅環權是與那枚“大劉記印”在同一時期使用的。

——一斤。是這套銅環權中最大一枚的淨重量。從圖片上觀察,這套12枚銅環權可以分六組,每組兩枚,重量相同。現在已知最大銅環權為一斤即16兩,而最小銅環權為5銖,與漢五銖錢的重量相等,其餘四組推測應當分別為8兩(半斤)、4兩、1兩(24銖)、半兩(12銖)。據此判斷,這套銅環權當初很可能是兩套,每套6枚。兩套組合而成一套,集中使用。儘管如此,使用它們也只能稱量較輕的物件,如貨幣或藥材。《中國歷代度量衡考》指出:“這種小型權衡器當是伴隨著稱量貨幣的通行而大量製造,以供商品交換使用的計量器具。”這就進一步說明,當平民百姓的劉賀,一直熱衷於經商賺錢。

6.“見日之光”青銅鏡

目前所知,海昏侯墓出土的有銘文的圓形青銅鏡共計三面,都是典型的西漢時期王公貴族日常生活中使用的青銅鏡。其背面紋飾清晰、繁複,圖案以圓紐為中心,並蒂十二連珠紋紐座,座外一周凸弦紋圈及一周內向八連弧紋帶,弧紋帶外有兩周櫛齒紋,素平寬緣。其中兩面銅鏡在櫛齒紋間有一圈銘文;而另一面銅鏡在八連弧紋帶和櫛齒紋間有兩圈銘文(圖12),為雙圈銘文銅鏡,較為罕見。

圖12

這面雙圈銘文銅鏡的八連弧文之間,花紋與銘文交錯,從右向左旋可辨別8字,為“見日之光,相忘長毋”。這是西漢中早期較為流行的一種青銅鏡銘文。

——見日之光。這裡的“見”,應讀作“視”。意思是這面青銅鏡只有對著太陽光才能清楚地照見人影。由於有“見日之光”的銘文,這裡姑且把它命名為“見日之光”青銅鏡,簡稱“日光鏡”。據史料記載,這種“日光鏡”非常神奇,具有透光的效果,即鏡面在平行光線的照射下,能將鏡背的紋飾和銘文完全反射出來。千百年來,許多學者都發現了這個秘密,但無法破解。直到上世紀七、八十年代人們才找到答案。原來,所謂透光,不過是一種映像,當研磨鏡面時,鏡背凹凸的紋飾就會因物理原理產生鏡面曲率變形,形成與鏡背相應的但肉眼無法看清的起伏紋理,當陽光照在鏡面時,那些與鏡背相應的起伏紋理便會反射出來,自然放大,產生神奇的效果。

——相忘長毋。是“長毋相忘”的倒裝句式,意思是永遠不要忘記。西漢早期的鏡銘上,多有“毋相忘”三字,中期以後增加一字,成為 “長(常)毋相忘” 四字。當時的鏡工很可能不明其意,顛倒過來刻在范模上,成了倒裝句式。從內容上看,這件日光鏡代表著主人美好的心願:夫妻恩愛,永不相忘。

這面日光鏡的外圈櫛齒紋之間也有銘文,從右向左旋,共計32字:“盥絜清而白,事君怨污之,弇明玄錫之,流澤疏,而日忘,美人外,承可兌(悅),靈願永思絕”。大體意思是,生前以清白之身跟隨著君子,死後還要像每天洗臉後照鏡子一樣取悅於君子,永遠相思相愛。

海昏侯墓中出土的另外兩面單圈銘文鏡,一面為31字,一面為24字,與上述銘文大同小異,只不過有多處增字、刪字、減句(圖13)。在這三面銅鏡的銘文中,共同表達的是相思文化和祈願文化。

圖13

此外,海昏侯墓中出土的帶有銘文的青銅器,還有“海”字青銅烙馬印(見光明網發拙文《烙馬為記:見證古代馬政管理的劉賀“海”字大銅印》)。特別是在一套七件的青銅甬鍾上,有多處銘文(圖14)。由於圖片不清,很難辨認,因此這裡不贅述。

圖14

漢語與漢字,是延綿不絕的中華文明的核心,也是中華民族燦爛文化傳承不息的血脈。從海昏侯墓出土青銅器上的銘文中,人們可以深切地感受到漢字書寫在西漢時期所發生的巨大變化。

一、以往的青銅器銘文,多以鑄造為主,刻字為輔;而西漢時期的青銅器銘文卻相反,以刻字為主,鑄造為輔。除了鏡銘是與紋飾一起鑄造上去的以外,其他銘文大都是用鋒利的刀子雕刻在青銅器上的,而且刀法異常流暢、圓熟、自然、深刻。其實,從書法藝術的源頭上看,最早的中國文字就是以刀為筆,刻在甲骨上或石頭上的。因此,古代刻出來的字,比鑄出來的字或寫出來的字,更能體現早期漢字的真實面貌和時代神韻。

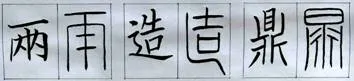

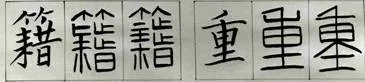

二、西漢時期是漢字書寫變化最迅速、最廣泛、最活躍的歷史階段,這與國家的統一和強盛、生產力的發展與提高、人口數量的增加和文化的提升、外族的融冾以及對外征戰的勝利,都有著密不可分的關聯。從青銅器上的銘文看,出現了大量簡化字、繁化字、異體字、通假字,如海昏侯墓青銅器上的“鼎”、“造”、“兩”等字,就是人們根據需要創造出來的簡化字(圖15)。特別是鏡銘上,常見反書、缺筆、簡劃、省偏旁、漏字等文字缺陷,幾乎沒有什麼規範。即使是同樣的一個字,在不同的青銅器銘文上書寫也有很大不同,如“重”和“籍”兩字,差別就顯而易見(圖16)。再如,“大劉”二字在玉印上寫的與在銅環權上寫的,差別也不小(圖17)。有的專家做過統計,漢代銅器銘文中簡化的方式主要有五種:即省略筆畫或偏旁、整體簡化、截筆、借筆、草化;繁化字雖然不多,也有兩種方式,即增加表意偏旁與加飾筆或贅筆。這些簡化字、繁化字大都沒有得到傳承,在歷史發展的長河中被淹沒了、淘汰了。漢代銘文上的通假字也很多,有的本字與借字並見於銘文,有的則只見借字而不見本字。其實,在特殊的歷史條件下,沒有規範也是一種“規範”,即允許人們按照實際的需要去創造,去使用;創造多了,使用多了,再由專人去分析,去對比,約定俗成,最後才逐漸統一規範起來。這樣,文字是鮮活的而不是僵死的,完全隨著社會的發展和時代的腳步變化著、前進著。

圖15

圖16

圖17

三、西漢時期漢字書寫的最大變化是字體走向多樣化,從而奠定了各種書體的基礎。秦始皇統一中國後,在戰國時期各國使用大篆體的基礎上,由李斯等人創造了小篆體,然後以國家行政的力量,頒布天下實行,成為官方文字的規範。漢承秦制,官方通行的文字仍然是小篆體,例如海昏侯墓出土的兩方玉印:“劉賀”、“大劉記印”;一方青銅印:“劉充國印”;以及青銅烙印:“海”,都是非常規範的小篆體。但從同一時期青銅器上的銘文看,這種小篆出現了明顯的變體,而變化最大的是字形由長變扁,筆畫由圓變方。“昌邑籍田銅鼎”上的銘文就是一個十分典型的實例(圖18)。人們把這種字體稱為篆隸體。

圖18

篆隸體雖然是一種過渡性的字體,但卻是漢字發展的一次重要蛻變,也是西漢時期的一次重要文字改革。這次蛻變與改革具有鮮明的特點:

一是篆隸混雜。有時是篆中有隸,有時卻是隸中有篆。多見隸書中殘留著篆書的筆畫。像銀燭定中的兩處“燭”字,都將“?”的後一筆拖長寫成圓弧狀,完全是篆書的筆法。這說明,當一種新的字體脫胎於舊的字體時,往往會帶有舊的字體的許多基因和痕跡。漢字書寫既有遺傳性,又有變異性。遺傳久了會產生某種變異;而變異多了又會在新的遺傳中得到鞏固。

二是自下而上。篆隸體並非像當年的小篆體那樣,依靠國家的行政力量,自上而下地推廣開來;而是依靠它書寫簡便,易於識別的優勢獲得民間的認可,從而廣泛傳播。劉賀作為昌邑王、海昏侯,屬於西漢上層社會的精英,他的家族在青銅器物上使用篆隸體,說明當年這種字體的使用已經相當廣泛了。

三是相對混亂。篆隸體的存在期,就是從篆書到隸書的過渡期,這一時期的文字不可避免地出現一定程度的混亂。反映在青銅器的銘文上,就是文字的訛誤現象,包括缺筆者、漏補者、漏而不補者、錯訛者、衍文者、訛混者、穿筆與連筆者。漢字書寫總體上是穩定的,這樣的混亂現象只出現在西漢時期,其他時期則很少見到。

四是延續百年。篆隸體在青銅器上大量出現,最早是漢武帝時期;到新莽時期已經完全成熟;至東漢時期便被真正的隸書取代了。這期間經歷了大約一百五十多年之久。對比百年前後青銅器上的字體,經過歷史的大浪淘沙,篆書筆法逐漸褪去,完全演變為隸書。與此同時,篆隸體在退出歷史舞台前又催生出漢代的竹簡體、隸草體和行草體,甚至是黑體字,比如海昏侯墓出土的馬蹄金上的“上、中、下”,就是非常典型的黑體字。漢字字體的演變進入到一個最為繁盛的時期。

四、在漢字書寫的歷史上,當一種字體被另外一種字體取代以後,並不會永遠消亡,仍然具有十分頑強的生命力。像小篆取代大篆、隸書取代篆書、楷書又取代隸書,這個過程並沒有使那些古老的篆書或隸書完全消失,而是以各種各樣的形式和面貌代代相傳。這是因為漢字書寫的歷史,就像一條源遠流長的江河,源頭與流派不斷彙集起來,延續著、滋潤著、壯大著漫長的江河水滾滾向前。而漢代出現的篆隸體,儘管是一種過渡性的字體,流行僅有百餘年的時間,但這種字體畢竟處於漢字書寫的源頭位置,屬於一種早期的流派,因此,它的生命力不僅保留在漢代青銅器的銘文上,而且融入到後世的書法中。只要認真挖掘這種篆隸體中各種有價值的書寫成分,就能使二千多年前的古老字體,煥發出新的活力,成為當今漢字書法的一股源頭活水。