作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

清代科舉考試要通過「鄉試、會試、殿試」層層選拔出來的。「殿試」是天子親策於廷,又稱「廷試」。清初會試定在二月,三月初發榜,四月初殿試,後屢有變動。乾隆二十六年(1761)進一步更定為四月二十一日殿試,二十五日傳臚,遂為定制。這個殿試和傳臚日期,後來只在咸豐和同治年間偶爾有過變動。

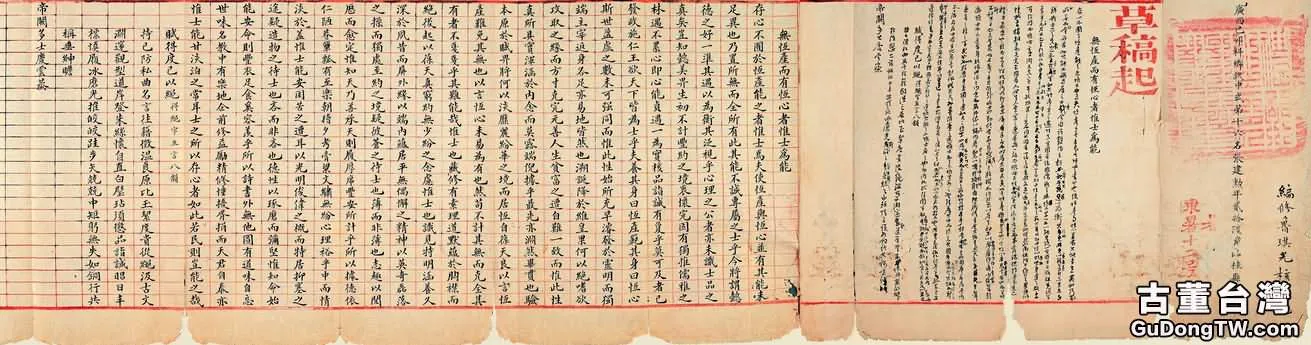

清康熙五十四年黃鶴鳴殿試卷

這件科舉殿試卷為康熙五十四年(1715)乙未科黃鶴鳴殿試卷。縱48.1厘米橫448厘米。黃鶴鳴,雲南建水州(今雲南建水)人,中是科第三甲第四十八名進士。

清初,會試中式之貢士並不複試。康熙五十一年(1712)壬辰科為會試有複試之始,以後也有複試貢士之舉,唯無定制,至嘉慶初乃著為令。貢士發榜後數日,舉行複試,題目為《四書》文一,五言八韻詩一,書法要工整,即日交卷。派大臣監場收卷,御史稽查彌封,翌日由閱卷大臣評定,分為一、二、三等,列等者准其殿試。

殿試的內容,為時務策一道。時務策的策題,長達二三百乃至五六百字,一般垂問三四件國家大政,讓應試者回答。殿試試卷有固定格式,一律當日交卷。因是皇帝親策,不任命閱卷大臣,只有讀卷大臣十餘人。讀卷後,將前十本最嘉者初步擬定名次進呈,最後要由皇帝欽定。十名以外之卷,讀卷官在內閣拆彌封後,照閱卷所定名次填榜。殿試後舉行傳臚出榜大典,應試者被正式賜出身曰「進士」。凡會試中式的貢士,均可取中,不再淘汰,只是分為三甲。一甲有三名,賜「進士及第」,通稱一甲第一名為「狀元」,第二名為「榜眼」,第三名為「探花」。二甲有若干名,賜「進士出身」。三甲有若干名,賜「同進士出身」。一甲第一名授翰林院修撰,第二、三名授翰林院編修。

清代翰林合影老照片

層層選拔出來的優秀進士進入翰林院任職或通過特詔舉行的制科考試被皇帝授予翰林官者,方可稱為「翰林」。

清光緒十五年張建勳會試複試卷

清光緒十五年張建勳會試複試卷縱29.5厘米橫169厘米

張建勳(1848-1913),字季端,號愉谷,廣西臨桂(今廣西桂林)人。光緒五年(1879)己卯科舉人。光緒十五年(1889)己丑科會試中貢士,複試時列為二等三十二名。此為張建勳複試墨卷,會試複試無朱卷。是年,張建勳參加了殿試,中第一甲第一名進士。