作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

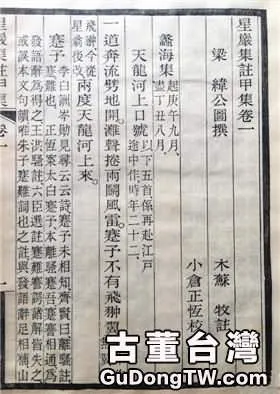

《星巖集注》(正文首頁),1928年蘇州上藝齋印製

小倉正恆(1875—1961),日本著名實業家、企業家與政治家。1897年於東京帝國大學畢業後,長期供職於實業界,曾任日本住友商事株式會社總理事。上個世紀20年代,還未躋身日本政壇的小倉正恆,頗好漢學與漢詩,對江戶時期著名漢詩人,被譽為“日本的李白”之梁川星巖(1789—1858),頗為崇仰。可惜的是,梁川星巖的詩作,歷來以《星巖集》流傳,一直沒有校注之後較為精審的刊本。於是,小倉決定自行出資校印這樣一部“總集”,完成自己多年的夙願。

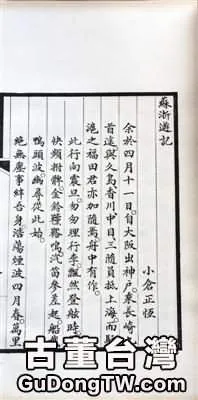

《蘇浙遊記》(正文首頁),1929年蘇州上藝齋印製

王一亭為小倉正恆繪《蘇杭攬勝》,《蘇浙遊記》(附印)

1927年“孟夏”至“季冬”,即當年5月至次年初,小倉將《星巖集注》底稿分卷校印,陸續交付中國“申江”(即上海黃浦江兩岸地區)的一家書社印製發行。殊不知,這一家書社雖在上海設有門店,可書籍印製之處卻是設在蘇州。在耗費了近一年時間的刻板印製工序之後,1928年夏,是書終於印成,印製裝幀效果俱佳。1929年春,又再版重印了一次。

試想,這樣一部“日本的李白”的詩文總集,為什麼不在日本國內印製呢?小倉自有其道理。1915年即已有過首度中國之行,當時年僅40歲的小倉,對中國文化與古典傳統頗為熟悉,儼然是一位“中國通”了。對於中國古籍的木刻印製技藝,小倉應當有過一定研究——只有認定在中國印製書籍的“性價比”比日本國內更優,才會遠涉重洋,要將《星巖集注》轉往中國印製了。

在中國印製高品質漢文書籍,是當時日本人士的一種風尚,小倉正恆是這一風尚的追隨者與推動者之一。當時日本人士大多選擇在中國上海印製書籍,概因上海地區經濟發達、交通便利,印刷工業與出版行業也屬中國國內最為集中與最具規模的地區。

《星巖集注》再版重印之際,亦是小倉再度訪華之時。1929年4月11日,已年過半百的小倉自大阪出神戶,乘長崎丸輪船,啟程赴上海。一方面是商業經濟方面的各種考察與洽談,另一方面小倉還計劃遊歷蘇浙各地,遍覽江南名勝。

4月21日,小倉決意赴蘇州遊覽。俗話說,“上有天堂,下有蘇杭”,4天前已經遊覽過杭州的小倉,自然對蘇州之旅充滿期待。

小倉游了拙政園,在園中“環行一周而出”,他專程去了臨頓路上藝齋。原來,此處即為《星巖集注》一書的製版刻印處。在此處,小倉“觀木版之鐫刻,及手刷工作”,興致盎然。考察之餘,小倉感慨稱“昔在中國,以蘇州長沙等處為最盛,固因文人薈萃而然。自活版印刷流行後,此業寢衰矣。”

值得注意的是,位於蘇州臨頓路的上藝齋之名,並未出現在《星巖集注》的牌記頁或版權頁上。書中只在首頁背面左下側處印有“昭和二年丁卯孟夏開雕於申江”字樣,除此之外再未有任何標示,讀者根本無從獲知“上藝齋”之名,更無從知曉此書乃為在蘇州的上藝齋印製。這種情況的出現,可能有兩種原因。一是此書乃是“申江”某出版商轉托上藝齋印製,不願彰顯上藝齋之名;二是上藝齋在“申江”某處設有代理業務處,因某種原因亦不願彰顯本名。總之,上藝齋之名,藉小倉的蘇州之旅得以傳揚,也讓這一處尚未見載於中國近代出版史的印書工坊,留下了自己獨特的歷史印跡。

令小倉頗感意外的是,當天的午餐,竟然就是在獅子林中享用的。原來,蘇州電話局長趙守恆等,為招待小倉一行,“特張盛宴於其中之藕花廳”。午宴時分,時年已77歲的吳蔭培(1851—1930)特來作陪,“把酒歡談,娓娓不倦”,且即席賦詩以贈。

吳蔭培,字樹百,號穎芝,雲庵,江蘇蘇州府吳縣人。清光緒十六年(1890)庚寅科探花,與張一麟、費樹蔚、李根源齊名,喜交藝友,或論詩文,或作書畫,又與徐郙、陸潤庠,葉昌熾、陸增祥等名士時有往來。曾於光緒三十一年(1905),自費赴日考察。回國後,創辦女子師範幼稚園、水利農林講習所。由兩江總督端方轉奏,清廷採納,次第施行。而後,曾經外任貴州,作鎮遠府知府官。後歷任廉州府、潮州府等。辛亥革命後返鄉,設修志局於滄浪亭,出任《吳縣志》總纂。吳氏在蘇州興學修志,文名卓著,頗受時人稱道,堪稱一代名士宿儒。

4月24日,小倉將結束蘇浙一帶的旅程,從上海搭乘“神丸號”輪船,赴青島、天津、大連等地公幹。屬於小倉的中國江南之旅已然圓滿,旅程十日、抒寫不斷的《蘇浙遊記》也已經完結,無需再添筆潤色了。

小倉仍鄭重其事地將這十天旅程中的所見所感,記錄匯輯,編成一部《蘇浙遊記》,仍然選擇《星巖集注》的承印者——蘇州臨頓路的上藝齋予以印製;且製版刻字又比《星巖集注》更進一步,選擇了手寫軟體字上版,更見精雅美觀。

是書1929年12月印製完畢,初版發行;次年1月又再版。因此書與《星巖集注》相似,實為小倉私印的“非賣品”,並不公開銷售,純粹用於友朋贈閱——這樣的“自費書”還要再版,足見小倉的“人緣”不錯,財力亦充沛。

《蘇浙遊記》一書,實為中日文兩種文字合印而成。是書前半部分為中文,乃是刻版古法印製;後半部分則為日文,卻是採用活字鉛印而成,兩相比照,既可謂兩國文字之“合璧”,又可謂古今兩種印書技藝之“合體”,在90年前實屬頗見新意的出版物。可以說,這樣的印製手法,即便如今也不多見,實可作為近代出版物研究的又一“特例”來看待。