作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

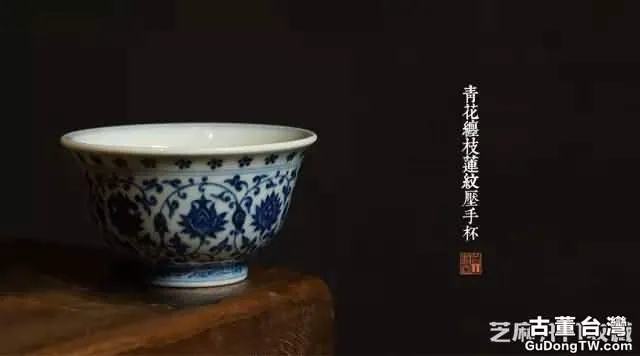

我們琢磨著做這只永樂「青花纏枝蓮紋壓手杯」有些日子了,可心裡的忐忑一直就沒停過。一來太經典了,好多玩家的永宣青花啟蒙都是從這只杯子開始的,說普及率最高,應該不過分;二來仿品太多,自打永樂之後,仿製就沒停過,最多最有名的是明萬曆、清康熙雍正時期,民國和上世紀80年代也都曾燒過,現代就更多了。

所以,對我們來說,還原這種名器是最難的,貌似怎麼做都無法超越原作,只能無限接近。而為了這個接近,往往需要投入比其他器物數倍的時間和精力,在目前這種出貨第一的市場上,這麼做看起來其實挺蠢的。儘管如此,當朋友們一再追問什麼時候出的時候,我們總說,再等等,等做得再好一點。

可時間長了,朋友們就開始有意見了。回頭想想,也許是我們太過細節控了,按照這樣的完美要求,恐怕永遠都做不出來了。於是,我們小心翼翼地燒了幾隻,不敢自詡多麼完美,但至少對得起各位老朋友的耐心等待,也算是給自己一個交代。

相信老玩家對永樂原作熟悉程度不亞於自己的左右手,但世上沒有兩個完全相同的東西,瓷器也一樣。而且,覺山隱窯的這只壓手杯畢竟準備的時間不短,還是值得拿出來和各位分享一下。

先從器型上看,壓手杯雖說並非永樂創燒,但以這款「青花纏枝蓮紋壓手杯」最為著名和稀有。至於起源,有說宋代就出現了這種茶器,均窯、官窯都有製作,可宋人飲茶用盞和碗,且多是敞口淺腹,便於觀湯色,撇口深腹的小碗很少,酒杯可能更靠譜。所以,壓手杯出處到底何朝何代,至今也沒有絕對定論。但在青花無小件的時代,出了一隻這麼經典的小件,其實挺讓人驚訝的。

就像壓手杯名字的來歷,《陶說》有記載:此即撇也,坦口折腰,手把之,其口正壓手,故名。無疑,微微外撇的口沿恰好與虎口貼合,拿著很舒服。不過對於這只杯而言,似乎只說了一半,因為永樂壓手杯獨到之處,更在於匠人對器物力學設計上的高明之處。整器胎體由口沿順勢而下,胎骨漸厚,重心下移,握杯瞬間就有很強的下墜感,端在手裡沉甸甸的,放置也穩穩當當的,接觸過的玩家一定感觸頗深。

所以,在利坯的時候,一氣呵成很重要,略一停頓即現凝滯,氣勢就沒了,杯子就立不住。這就要利坯師傅的手上功夫得很過硬,力度拿捏稍有不足,杯壁薄厚間的過度偏差一點,就廢掉了。還有一點,好的壓手杯外形俊雅別緻,是看不出手感會這麼重的,所以既要精緻又要有份量,兩點兼得不易。

說完了器型,再看畫。主體是經典的纏枝蓮紋飾,八朵盛開的西番蓮,每朵花都有環形花葉纏繞相連,蓮瓣碩大肥潤,由裡向外依次翻捲,儀式感很強。雖然這種從西域傳來的蓮紋不同於中國的大花大葉,但經過與本土藝術融合,從明初起便成為我們認可的地道傳統紋樣了。

其實,這幅畫片對於我們而言,九十分以下難點在技法,可要做到滿分突破點在細節。因為,即便是經過了六百年,但技法傳承一直還在,畫的難度並沒有想像中那麼大。當然,相對於大家都熟悉的分水畫法,如今掌握明代溻水技法的箇中高手在景德鎮也不是很多。

而對細節處理上的用心程度,則直接決定了整器的氣韻,正如書法之高下不在一筆一劃,而在字的精氣神,歷代仿品與原作的差別在此處也最為分明。雖說這是一種很難定義的主觀感受,但好不好看、耐不耐看,還是非常直觀的。所以,在細節處理上要格外花時間下功夫研究,這也是壓手杯打磨良久的原因所在。

包括不同花朵的層次數量、何種花尖略有外撇的芒刺、如何在青料暈散後葉片留白仍清晰而不洇等,都有講究和說道,要事先考慮周到。此外,花朵與枝葉的比例、枝莖捲曲的弧度、外口沿朵梅的距離、足牆上忍冬紋永樂時期特有的畫法等,只能憑畫師去把握。至於釉面、青花髮色等,無法用圖文來表達,只能上手感受了。

雖然,再給我們更長的時間,可能會比現在還要完美一些,但我們始終無法企及故宮博物院厚玻璃罩裡那只萬人朝拜的永樂青花。所以,如果您能包容這種不完美,那就來一隻喝茶吧。