作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

倪瓚像 台北故宮博物院藏

藝術家不能不關心社會,但是怎樣去關心社會?藝術是要超越於當下時空,要存在於這個空間之外,意趣在事實之外來思考。如果處處是自己的功利,常常考慮別人對自己的看法,尋求的是自己的發展等等,不可能有很深入的思考。從這個意義上講,文人畫提供的角度是獨立的角度,不僅是關於藝術家自己,更是關於人類的。

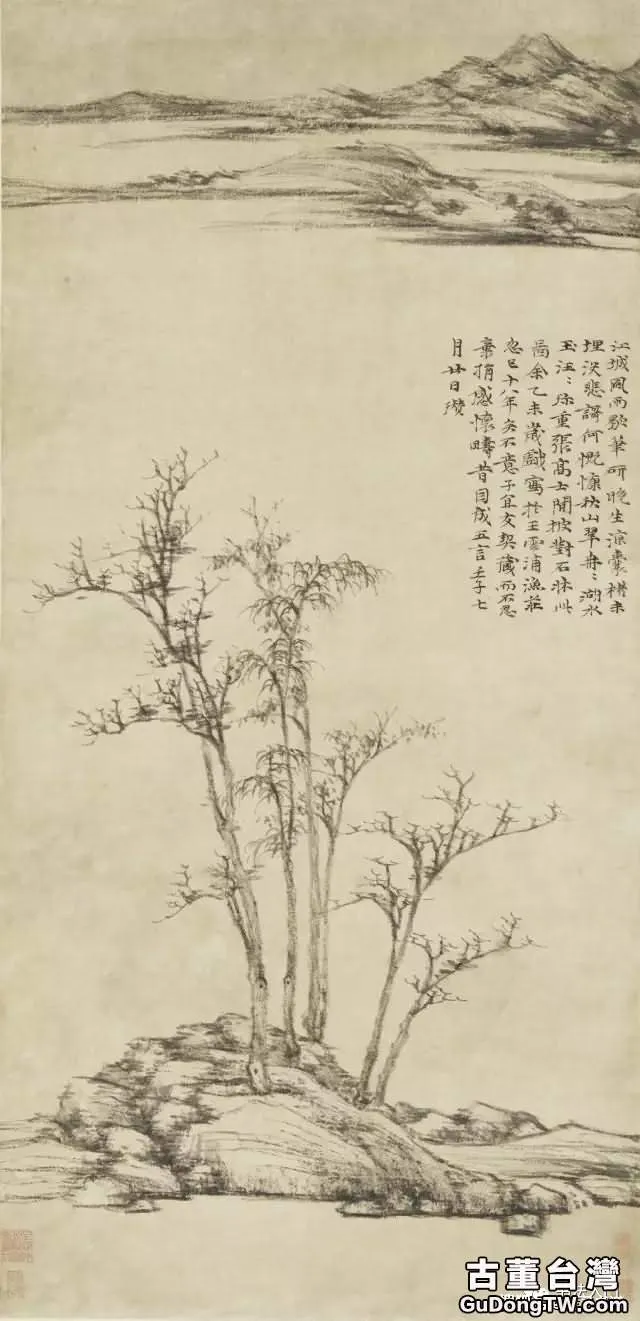

倪瓚《容膝齋圖》畫的是一個草屋,一個寂寞的江邊,枯樹幾棵,中間一個小亭子和一灣幾乎不動的流水,再遠處就是漸遠漸無的遠山,所謂“一痕山影淡若無”。

倪瓚 《容膝齋圖》

1.空亭

亭子是雲林山水的重要道具,它的地位簡直可與京劇舞台上那永遠的一桌兩椅相比。雲林山水中一般都有一個孤亭,空空蕩蕩,中無人跡,總是在蕭疏寒林下,處於一幅立軸的起手之處,那個非常顯眼的位置。如果說亭子是雲林山水的畫眼,是一幅畫之魂,恐怕也不為過分。

亭子成為一種雲林山水程式化的符號,經過一個“純化”的過程。現存雲林最早的作品《水竹居圖》,有明顯的仿五代北宋大師(如董巨)的痕跡,個人風格還不明顯,山腰裡著草屋數間,頗有寫實風味,與後來的獨亭完全不同。

台北故宮藏有董其昌所摹雲林《東岡草亭圖》,雲林原畫作於1338年,時年32歲。此圖今不存,據張丑記載,“右畫草亭,中作人物二”,這不同於他後來的無人孤亭。標誌他個人風格成熟的《六君子圖》,並沒有亭子,而作於1354年的《松林亭子圖》,已具晚年亭子面目,但與晚年固定小亭仍有不同。說明到此時,雲林的亭子圖式還沒有確定下來。1355年所作《溪山亭子圖》,今不存,從吳升《大觀錄·元賢四大家名畫卷十七》的描繪(“柯葉扶疏,豁亭爽敞,流泉縈拂,坡磧意象超邁,迂翁諸品中之大有力量者”)中可以看出,似已具晚年孤亭特徵。

1360年後,雲林亭的形式開始固定化,他圍繞亭子安排畫面、表達思考的痕跡也日漸清晰。1361年所作《疏林亭子圖》,雲林題有詩云:“溪聲虢虢流寒玉,山色依依列翠屏。地僻人閒車馬寂,疏林落日草玄亭。”已然為雲林亭子的典型面目,正有明文嘉《仿倪元鎮山水》詩中描繪的“高天爽氣澄,落日橫煙冷。寂寞草雲亭,孤雲亂小影”的意思。今存雲林1363年所作《江亭望山圖》也具這樣的風貌,交樾下小亭,溪澗環繞,寂然的氣氛,打上雲林明顯的記號。雲林晚年的很多作品,像《江亭望山圖》《容膝齋圖》《楓林亭子圖》《優缽曇花圖》《林亭遠岫圖》《松亭山色圖》《安素齋圖》等,都在江邊樹下畫一個寂寞孤獨的草亭。

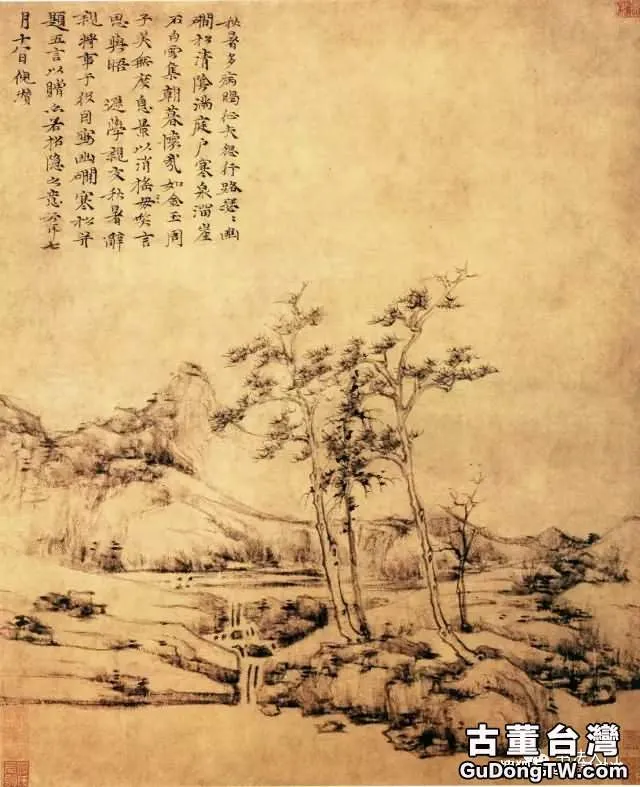

倪瓚 《清流小亭》

這程式化的小亭,大抵在暮秋季節、黃昏時分,暮靄將起,遠山漸次模糊,小亭兀然而立,正所謂“一帶遠山銜落日,草亭秋影淡無人”,昭示著人的心境。雲林兀然的小亭多為一畫之主,他有詩云:“雲開見山高,木落知風勁。亭子不逢人,夕陽淡秋影。”“曠遠蒼蒼天氣清,空山人靜晝冥冥。長風忽度楓林杪,時送秋聲到野亭。”小亭成了他的心靈寄托,也成為雲林藝術的一個標記。

雲林的亭子,就是屋,但在中國古代,亭和屋是有區別的。亭者,停也,是供人休息之處,但不是居所。亭或建於園中,或置於路旁,體量一般較小,只有頂部,無四面牆壁,亭子是“空”的,又與屋宇不同。雲林中晚期畫中所畫的齋、廬、閣、居等,都是人的住所,雲林將這些齋居凝固成孤獨的小亭,以亭代屋,有意混淆亭與屋的差別,反映了雲林的深長用思。

倪瓚 《幽澗寒松圖》 台北故宮博物院藏

“天地一蘧廬”,在構圖上,雲林沒有采傳統繪畫山居圖的形式,讓茅屋若隱若現於山林中,突出其幽居的特點,也不著意渲染田園牧歌的氣氛(像玉澗《漁村夕照圖》所展示的歸家的祥和),而是將山村移到江濱,將屋舍變成孤亭,隱居之所被“請”到畫面的核心,孤亭被放到一灣瘦水和渺渺遠山之間,放到曠遠的天地之間,突然間,人的“小”和天地的“大”就這樣直接照面了。如他詩中所說:“小亭溪上立,古木落扶疏。一段雲林景,依稀在夢中。”

雲林這樣的空間安排,表面上突出人地位的渺小。在空間上,相對廣袤的世界,人的生命就像一粒塵土;在時間上,相對緬邈的歷史,人的存在也只是短暫的一瞬。時空的渺小,是人天然的宿命。如蘇軾詩云:“人生何者非蘧廬,故山鶴怨秋猿孤。”然而,雲林在突出人“小”的同時,更強調從“小”中逃遁。

倪瓚 《雲林春霽圖》 北京故宮博物院藏

“作小山水,如高房山”,這是雲林至友顧阿瑛評雲林山水的話,戲語中有深意。雲林的畫是“小”的,歷史上不少論者曾為此而困惑,所謂“倪顛老去無人問,只有雲林小畫圖”。雲林為什麼不畫大幅,其傳世作品中沒有一幅全景式山水,沒有長卷和大立軸,這並非物質條件所限,而包含他對“小”的獨特思考。雲林曾為朋友安素作《懶游窩圖》,上題《懶游窩記》云:“善行無轍跡,蓋神由用無方,非拘拘於區域,逐逐困於車塵馬足之間。”懶游窩雖然是侷促的,但侷促是外在的。從物質角度看,誰人不“小”,相對於天地來說,居於什麼樣的空間也是侷促的。雲林在“小”中,表現心靈的騰挪。“長風忽度楓林杪,時送秋聲到野亭”,一隅中有性靈的迴環。一位詩人這樣評雲林畫:“手弄雲霞五彩筆,寫出相如《大人賦》。”雲林的“小”天地中,正有包括宇宙、囊括古今的“大人”精神。

如他的著名作品《容膝齋圖》,所畫為陶淵明“審容膝以易安”的詩意,他畫蒼天古木中間一個空亭。容膝齋是容膝之意,人在世界上,即使他的房子再大也是容膝齋。無限的宇宙、綿延的時間,人佔有的時空是有限的,人生就是一個點,所居只是無限乾坤中間一個草亭,荒天古木中間的一角,所在只是無限時間中的一個黃昏片刻,如此而已。雲林將高渺的宇宙和狹小的草亭、外在的容膝和內在的優遊放到一起,侷促中有大騰挪。這正是其“天地一蘧廬”中包含的深長用思。楊維楨有詩贈雲林道:“萬里乾坤秋似水,一窗燈火夜千年。”前一句說空間,一個暮秋季節的蕭瑟亭廬,含有萬里乾坤的韻味;後一句說時間,窩居窗下不眠的夜晚裡,思索的是“千年”之事,是關乎人生命的大問題。

杜甫曾有“身世雙蓬鬢,乾坤一草亭”的名句,此境受到後代藝術家的重視。南宋末年周密就有“山青青,水泠泠,養得風煙數畝成,乾坤一草亭”的詞,道教中也有“天地四方宇,乾坤一草亭”的思想。雲林“天地一蘧廬”表達的思想與此相似。明華幼武以“萬里乾坤一草亭”評雲林畫,正抓住其空亭的核心意義。漸江山水冊中有《乾坤一草亭》一圖,也受到雲林的影響。八大山人有《乾坤一草亭圖》軸,是山人晚年的作品。畫蒼莽高山上,古松孑然而立,松下有一草亭,空空落落,悄無人跡,也是典型的雲林範式。

秋林亭子,成了雲林的象徵,在一定程度上成了元畫的象徵,它與北宋大師的繪畫有明顯不同。

倪瓚 《紫芝山房圖》 台北故宮藏

2.無人之境

與亭子相關的還有一個“無人之境”的問題。雲林66歲時曾有題畫卷云:“元溪王容溪先生嘗賦《如夢令》云:‘林上一溪春水,林下數峰嵐翠。中有隱居人,茅屋數間而已。無事無事,石上坐看雲起。’……余戲用其意為圖。”但從存世的雲林中晚期作品看,“隱居人”並沒有出現,亭子一無例外地都是空空如也,別無一人。雲林早期畫中的亭子也曾畫過人,如上舉《東岡草亭圖》,其中就畫了二人對談。為何雲林在中晚年作品中省去了人,乃至山水中不畫人?這一現象引起了藝術界的注意。

張雨題雲林畫說:“望見龍山第一峰,一峰一面水如弓。水邊亭子無人到,獨有前時躡屐蹤。”雲林有《林亭遠岫圖》,圖上有多人題跋,都注意到空亭的特點。歷史上曾有人從反元思想入手,認為空齋表現的是雲林對元人的憤怒。這樣的政治性解讀並不得雲林用心,就像畫史中有人說八大山人畫中魚鳥奇怪的眼神表現的是對清人的憤怒一樣,這樣理解,實際上等於否定藝術家的成就,將其豐富的思想內涵簡化為一種政治性的訴說。

無人之境,在北宋畫壇就受到畫家的注意,黃庭堅曾讚揚惠崇的小景,體現出一種無人之境的高妙,但雲林刻意表現的空亭卻有更深的追求。從一般意義上說,雲林將空亭作為清潔精神的象徵。雲林一生清潔為人,脫俗、遠塵是他始終的堅守,“輕舟短棹向何處,只傍清波不染埃”,其藝術打上此一思想深深的烙印。他說:“蕭然不作人間夢,老鶴眠秋萬里心。”“鴻飛不與人間事,山自白雲江自東。”他要“不作人間夢”、“不與人間事”,與塵世保持距離。

從縱深的意義看,雲林的無人之境是為了化一般的生活記述為人與宇宙的對話,破“畫史縱橫氣息”,避免人具體事件(如飲茶、會友、賞景、對詩等)的敘述,將對話或活動的人從畫面中省略,抽去時空關係,直面天地宇宙,突出他的人生困境和解脫的總體思路。這一安排也契合中國哲學以空納有的思想,所謂“惟有亭中無一物,坐觀天地得景全”。與雲林大致同時的藝術家張宣(藻仲)評雲林畫說“石滑巖前雨,泉香樹杪風。江山無限景,都聚一亭中”,就注意到雲林空靈中解脫的思想。

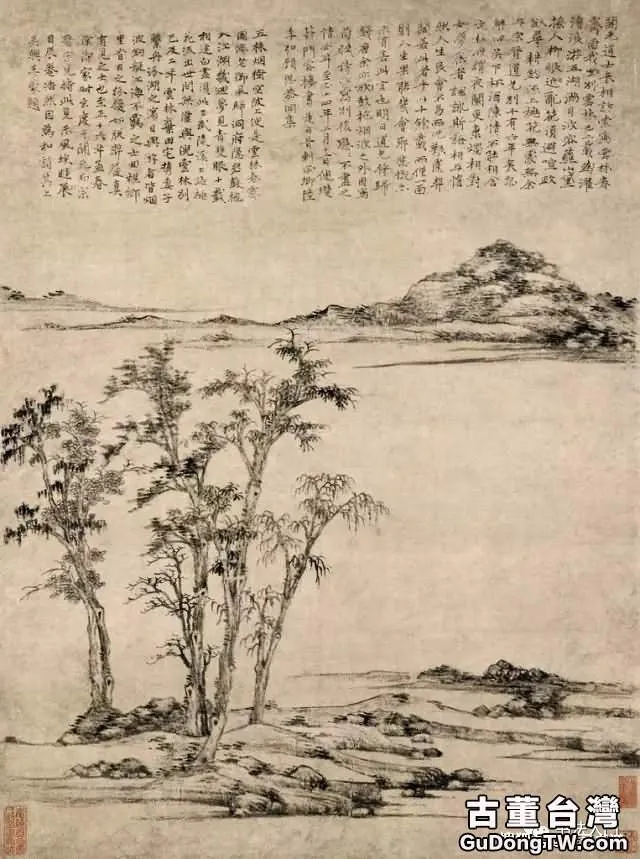

倪瓚 《六君子圖》

3.寂寞的氣氛

清初畫家惲南田是一位有很高藝術品位的藝術家,他說:“寂寞無可奈何之境,最宜入想。”他用“寂寞”二字來評論他最為推重的倪雲林的畫。他認為,雲林的畫“真寂寞之境,再著一點便俗”,沒有色彩,沒有喧囂,靜絕塵氛,在靜寂中,有“燕舞飛花”,那是真正的浪漫,有“繁弦急管”,不是俗世中的音樂能夠比擬的。

寂寞,非但不是中國藝術家的煩惱,反而是中國藝術崇高的境界。韋應物有絕句談到此一境界云:“萬物自生聽,太空恆寂寥。還從靜中起,卻向靜中消。”這一境界是寂寥的,寂寥中有宇宙般的靜穆;是幽深的,深沉裡有歷史感;又關乎藝術家的生命情調,具有充滿的人生感。

寂寞境界也是雲林繪畫程式化的重要特點之一。這在他早期的山水中就已初露面目,標誌其繪畫成熟的作品《六君子圖》,就已具寂寞之特點。

初看雲林的畫,似乎永遠是蕭瑟的秋景。他的《幽澗寒松圖》,是“秋暑”中送一位遠行的朋友,那是一個燥熱的初秋,但雲林卻將其處理得寒氣瑟瑟。他的代表作《漁莊秋霽圖》也是畫秋景的,自題詩有“秋山翠冉冉,湖水玉汪汪”,但畫面中完全沒有成熟燦爛的秋意,唯有疏樹五株,木葉幾乎脫盡,一灣瘦水,一痕遠山,真是繁華落盡,燦爛翻為蕭瑟,躁動歸於靜寂。“倪郎作畫若斫冰”(雲林之友鄭元祐語),雲林舉著一把冰斧,將熱流驅了,將躁氣除了,將火氣退了,將一切伸展的慾望、縱橫的念頭都砍削掉。徐渭說得更形象:“一幅淡煙光,雲林筆有霜。”他的筆頭似乎“有霜”,熱烈的現實、蔥蘢的世界,一到這裡,就會淹沒在他清冷寂寥的氣氛中。

寂寞,不是雲林畫中偶爾顯示的氣氛,也不是作為時令特徵、景物特徵的外在氛圍,甚至也不是雲林落寞情緒的表象。這是他的“思想之語彙”,是展現雲林獨特生命智慧的境界語彙。寂寞,成為雲林畫境的典型表徵。如文徵明這樣看雲林畫,他仿雲林畫自題云:“逢山過雨翠微茫,疏樹離離掛夕陽。飛盡晚霞人寂寂,虛亭無賴領秋光。”

《容膝齋圖》也是如此。它是雲林一河兩岸式的典型構圖,畫面起手處幾塊頑石,旁有老木枯槎數株,中部為一灣瘦水,對岸以粗筆勾出淡淡的山影。極荒率蒼老。這樣的筆墨,簡直要搾盡人的現實之思,將人放到荒天迥地之間,去體驗超越的情致。一切都靜止了,在他凝滯的筆墨下,水似乎不流,雲似乎不動,風也不興,路上絕了行人,水中沒了漁舟,兀然的小亭靜對沉默的遠山,停滯的秋水環繞幽眇的古木。

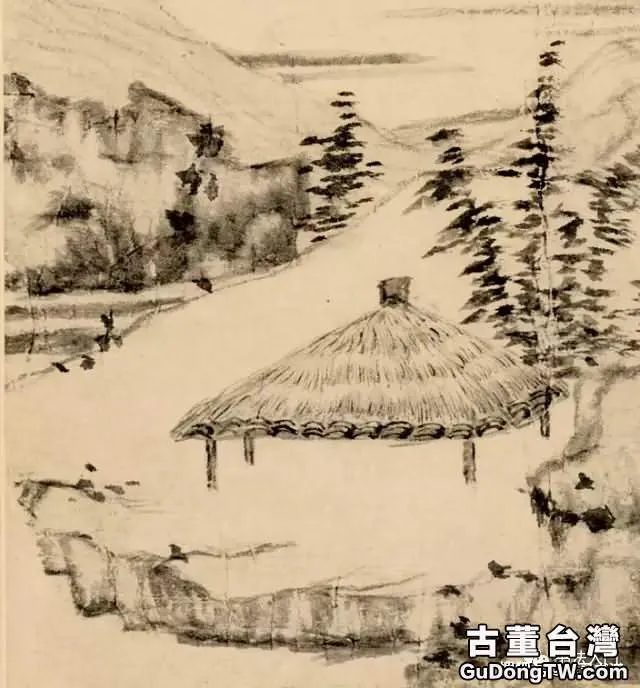

《江渚風林圖》 倪瓚 美國大都會博物館藏

禪宗有言道:“無風蘿自動。”沒有風,蘿動了沒有,籐纏了沒有?其實並沒有飄動,並沒有盤旋。這就是寂寞。寂寞,在中國古代藝術論中又稱為寂寥。寂者,無聲也。寥者,無形也。《韻略》說:“寂寞,無聲也。寂寥,空也。”那是無聲無形的空靈境界。

雲林的寂寞世界成為後人競相仿造的對象,包括沈周、文徵明、董其昌、漸江、石濤、八大、惲南田這些繪畫大家,個個都是仿倪的高手。從繪畫的內在氣質說,雲林是最能代表南宗畫靈魂的人物。

寂寞的藝術世界,幾乎沒有任何活力,甚至缺乏生命感,有一種強烈的“無生感”,是“死搭搭地”。就像“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”那首小詩所顯示的,無邊的遠山沒有動靜,連鳥似乎也飛“絕”了,沒有人煙,路上“滅”了人蹤跡。詩人用“絕”、“滅”這樣重的字眼,強化寂而無生的氣氛。舟是“孤”的,沒有一絲喧闃,江是“寒”的,沒有春色,雪臥靜默的大地,又籠罩著無邊的江面,盎然的生機在這裡被蕩盡,剩下的或許只有冰面下的一脈寒流。這首傳誦千古的小詩,一個被無數畫家、音樂家所演繹的藝術世界,原來是幾近無生命感的宇宙。

山不動,水不流,風不起,鳥不飛,雲不飄,人不至,這個寂寥的宇宙,難道就是從形式上對活潑的隱括?疏樹上沒有葉,難道就是使人想起葉?一灣瘦水,難道就是使人想起漣漪?這樣的思路,其實正是落入見山是山的形式之中,沒有理解他的“在驪黃牝牡之外”的思想。他並非要在生命的低點製造生命張力,而是要發現一個意義的世界。

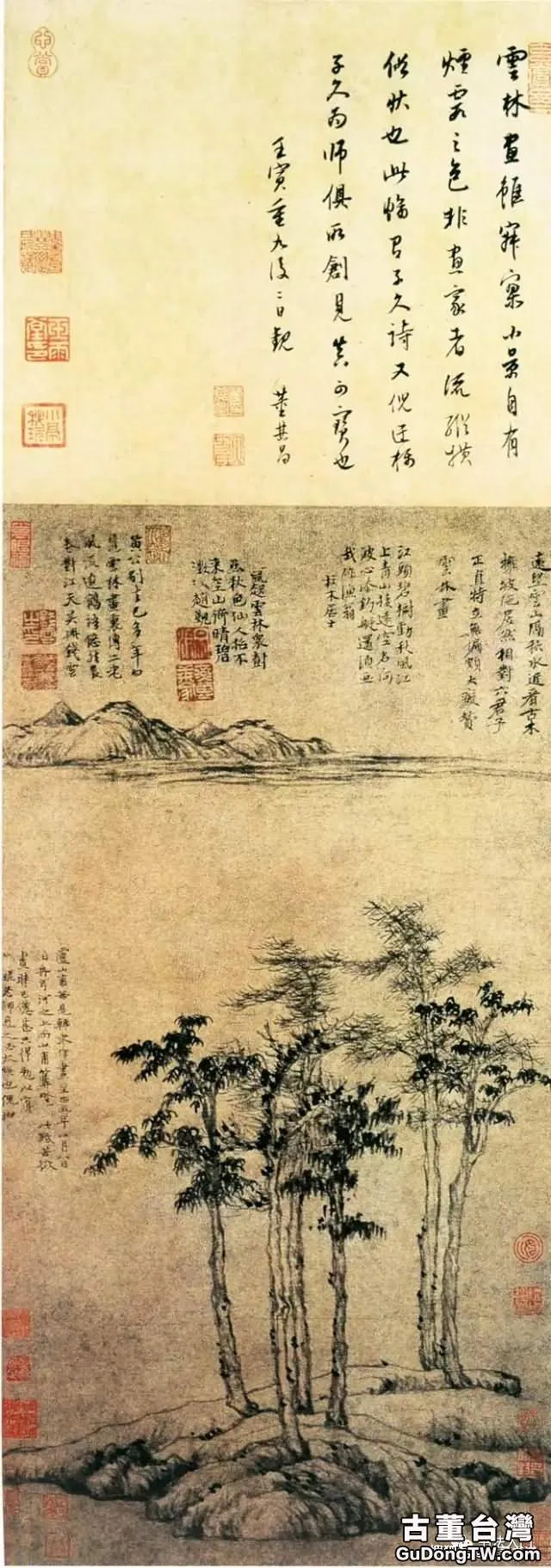

《漁莊秋霽圖》 上海博物館藏

他畫中的枯樹,不是在最低點中暗示蔥蘢的綠意,而是在迴避綠意;他的瘦水,不是在不動的水面中,掀起生命的波瀾,而是迴避波瀾;他的空山,不是在一個空闊的形式中,試圖包含更豐富的世界,而是迴避喧囂;他的無人的空亭,不是使人聯想到人在其中的場面,給人以想像的空間,而是迴避人間。一句話,倪雲林乃至中國藝術創造中的寂寞世界,並不追求形式的內在張力,而是意在超越色相世界,建立真實的意義世界。

中國藝術的寂寞境界表達的活潑,不是看起來“活”,而是讓世界“活”。不是畫出一個活的世界,那是物質的,而是通過寂寥境界的創造,蕩去遮蔽,讓世界自在活潑——雖然沒有活潑的物質形式,但卻彰顯了世界本原的真實,所以它是活的。活的根本意思是,讓世界自在自由地存在,我們常說的青山自青山、白雲自白雲就是這樣的活。

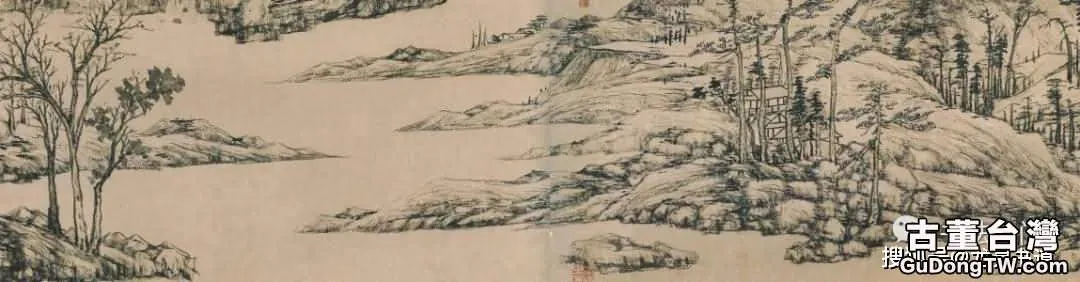

文徵明《仿雲林山水圖卷》局部

而在禪宗中,它更突出“讓世界活”的思想。禪宗強調要悟出個“活文殊”,要“活潑潑地”,而不能“死搭搭地”。所謂“活潑潑地”,是在做一條“透網之鱗”後才能存在——禪宗認為,人平時的存在是一條被網網住的不自由的魚,悟到“活潑潑地”,才能從網中滑出,所謂“透網金鱗活潑潑”。所以它著意在沒有外在“網”的世界。如黃檗希運所說:“你若欲得生死去住,脫著自由,即今識取聽法底人,無形無相,無根無本,無住處,活潑潑地。”

佛學中的“無生法忍”說與道家的“無生感”意思很相近。禪宗中有個“青山元不動”的問題,所謂“青山元不動,浮雲飛去來”是禪門的重要話頭。青山雲飄水繞,花木扶疏,怎麼能不動呢?但禪卻不這麼看。

“無生法忍”是佛學的基本觀念,又稱“無生忍”。“無生”,即不生不滅,“忍”即智慧。佛的覺悟就是要得不生不死的智慧。禪宗“不是風動,不是幡動,仁者心動”,“鴨子並沒有飛過去”等話頭,所表達的就是“無生法忍”的思想。

中國藝術的寂寞境界追求的就是“無生感”,是一個表面看來幾乎沒有任何生命感的世界,水也不流,花也不開,是為了讓人從色相的執著中跳脫開去,讓水更潺湲、花更絢爛,就像《楞嚴經》的一首偈語所說的:“聲無亦無滅,聲有亦非生。生滅二緣離,是則常真實。”

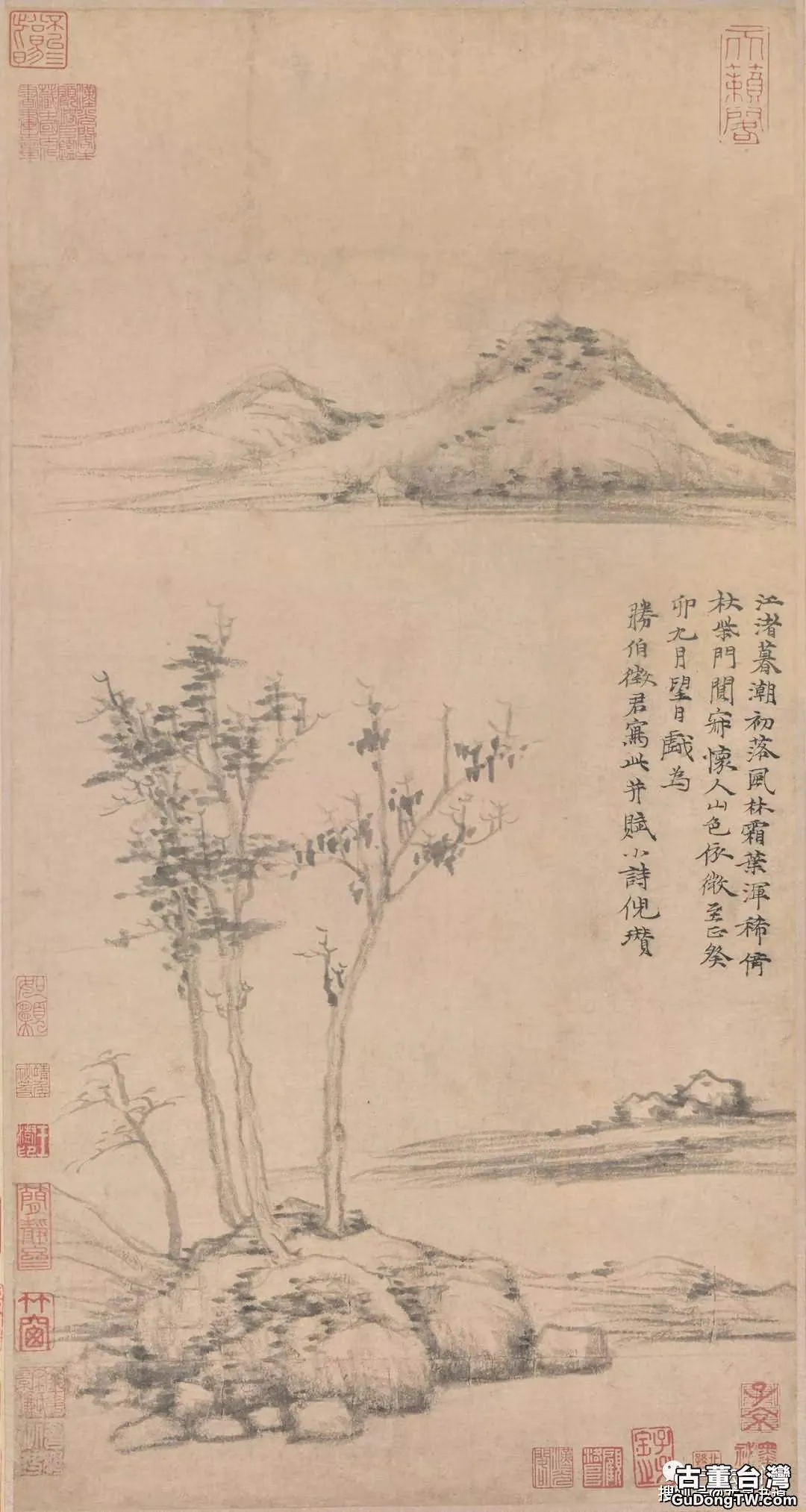

倪瓚《 秋亭嘉樹圖》(局部)

4.無畫史縱橫氣息

由雲林模式,可以引發出一些討論。

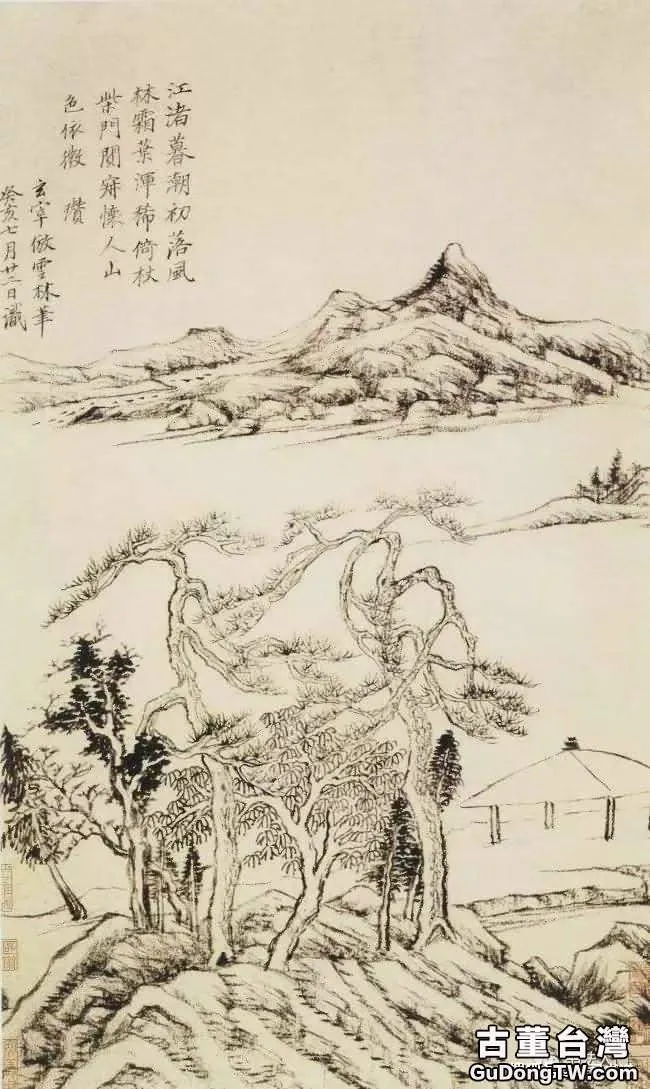

董其昌以“無畫史縱橫氣”來評雲林畫,而雲林自己對此也有深刻的體認。黃公望是雲林的好友,雲林卻對他略有微詞,認為黃的畫還沒有洗盡“縱橫習氣”。雲林以“無畫史縱橫氣”而高自標置。

元末以來,這一觀點在吳門畫派中並沒有引起多大注意,到了董其昌,才將其發展成一個重要的繪畫命題。這一命題在文人畫發展史上具有重要價值。

董其昌認為,學雲林是天下最難之事,像沈周那樣的高人都難以做到。在董看來,雲林的畫幾乎可以說是一種天音,只能靜靜地傾聽。董說,他年輕的時候,項子京曾對他說,黃公望、王蒙的畫還能臨摹,倪畫是不能仿的,“一筆之誤,不復可改”。當時他不明白這位收藏界前輩的意思,到了晚年,他才有所理會。他覺得雲林的高明之處,正在“無畫史縱橫習氣”。他說:“雲林山水無畫史習氣,時一仿之,十指欲仙。”

董其昌《仿雲林筆》

如果做一個客觀的記錄者,那麼畫家就有可能被具體的生活表象所左右,繪畫形式就很難擺脫“畫工”的影響。這樣的畫雖然很“像”,很切近生活,卻無法反映更深層的生命內涵。作為一個畫家,要脫去畫家的習氣,或者說,不將自己當畫家,才能做一個好畫家,因為,在文人畫的觀念中,只知道塗抹形象,缺少靈魂,缺少意味,只能算是畫匠,畫匠畫出的畫不能算真正的畫。

文人畫學常將“畫史”稱為“時史”。惲南田評董其昌畫說:“思翁善寫寒林,最得靈秀勁逸之致,自言得之篆籀飛白。妙合神解,非時史所知。”他贊畫友唐匹士的西湖菡萏,一讀其畫,“若身在西湖香霧中,濯魄冰壺,遂忘炎暑之灼體也,其經營花葉,佈置根莖,直以造化為師,非時史碌碌抹綠塗紅者所能窺見”。戴醇士說:“西風蕭瑟,林影參差,小立籬根,使人肌骨俱爽。時史作秋樹,多用疏林,余以密林寫之,覺葉葉梢梢,別饒秋意。”“時史”畫樹,只注意形似,他是世界的敘述者,不注意境界的呈現,畫出的作品沒有回味的空間。

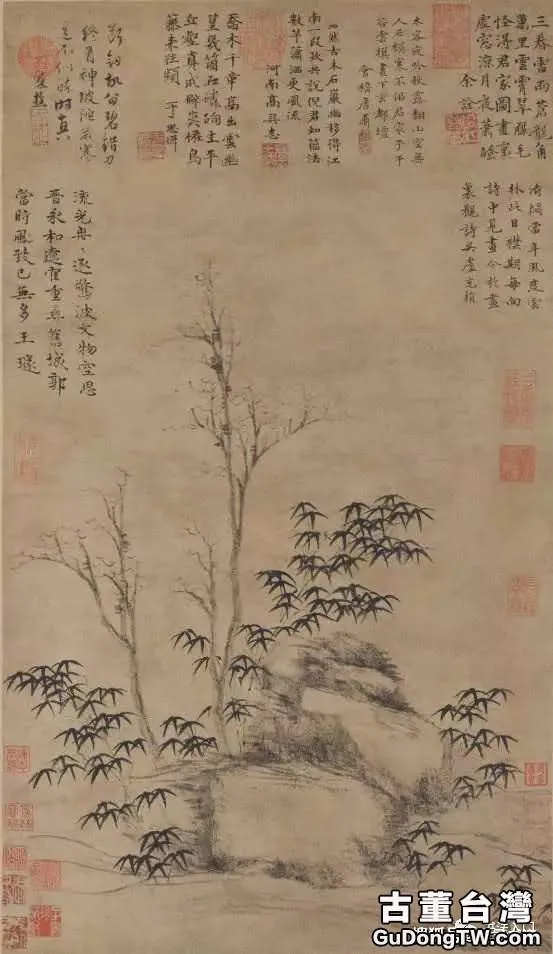

倪瓚 《古木竹石圖》

在文人畫理論看來,“時史”,或者“畫史”,是受當下生活事件、存在空間限制的藝術家,以寫實為法,即使畫得再像,那也只是一個表面的敘述,這樣的創作者只是世界的描畫者,而不是世界的發現者。在南田等藝術家看來,時史之人不能“妙合神解”——以心靈穿透世界的表象,契合大化精神。他們有縱橫之氣,無天真幽淡之懷。如果山水畫只是記錄,山中有樹木,山腰中有雲氣,一條小路向前,一溪泉水流過,如果繪畫停留在這樣的境地,那不叫畫,那是“圖經”。

就第二點而言,“無畫史縱橫習氣”強調作畫要力戒“縱橫氣”,作為一個畫家,不能總是有表現慾望,用今天的話說就是,繪畫不是做秀,它是靈魂的獨白——不是畫出來炫耀自己,以求功利價值,不是畫出來為了賣掉,以求市場價值,而是為了一己靈魂的表達。孔子說:“古之學者為己,今之學者為人。”為人之學,是裝點門面之學,是做給別人看的;真正的“學者”,是一己之學,它有內在的需要。繪畫也是如此,繪畫是為一己陶胸次的。(註:本文文字節錄自朱良志《傳統文人畫的人文價值》)