作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

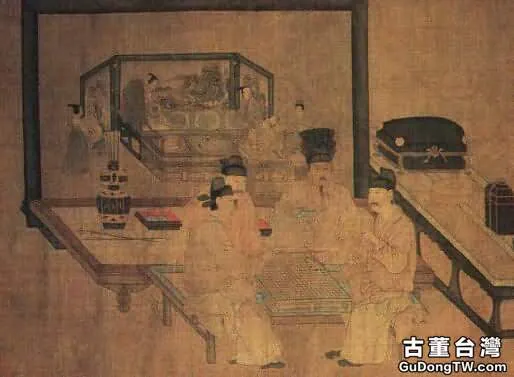

在遼寧省博物館珍藏著一幅極其珍貴的畫卷,它以絹製成,從它問世到今天的1200年間,躲過無數次戰亂、天災和人禍,最終奇跡般地保存下來,它是目前被認定的唯一的唐代仕女畫傳世孤本,其藝術價值非凡。它,就是《簪花仕女圖》,鮮為人知的是,這幅傳世名畫本是唐朝時的屏風畫,可能在宋代時被補在一起,形成手卷並保存至今。

唐代仕女畫的標本

《簪花仕女圖》為絹本設色,高46厘米,橫180厘米。沒有背景,畫家用工筆重彩描繪了風和日麗的春光下幾位貴婦賞花遊園的場景。

談及遼寧省博物館的珍寶——《簪花仕女圖》,省博物館藝術部主任董寶厚向記者介紹說,中國古代專門描繪仕女的仕女畫很早就已經獨立成科,在唐代尤其發達。但保存至今的唐代仕女畫作品卻寥寥無幾,為了研究唐代的繪畫,後世的史學家只能依靠文獻記載按圖索驥,幸運的是仍有《簪花仕女圖》可資對照。

「《簪花仕女圖》是唐代仕女畫標本型作品,這一時期也是中國現實主義人物畫表現風格的開端,而以前的繪畫內容大多是歷史宗教人物,如東晉顧愷之的《女史箴圖》《洛神賦圖》等,那種亦仙亦幻的美,如同隔著浩渺河漢,離凡塵中的我們有些遙遠。」董寶厚說。

最早是屏風畫,在宋朝時被補成手卷

據董寶厚介紹,《簪花仕女圖》進入遼博後,畫心已經開裂得很厲害,為了使其能長久地保存,1972年,此畫被送到北京故宮博物院進行特殊的重裱修復。就在揭裱修復過程中,專家們驚訝地發現,這幅畫並不是由一幅整絹繪製的,而是由三段大小相近的畫絹拼接而成,這說明它原來不是一個手卷,而是屏風畫。

唐朝時,椅凳類坐具還沒有普及,人們通常坐在一種被稱為「胡床」的榻上,榻後面常常放置一圈插屏式的屏風,一來作為裝飾,二來可以作為對胡床上坐者的遮掩。「《簪花仕女圖》原來就是幾條單獨的屏風被擺放在榻的後面,後來有好事者把幾幅畫從屏風上拆了下來,又合在一起裝裱,成為現在我們看到的這個手卷。」瀋陽故宮博物院研究員周維新告訴記者。

那麼,這幅畫是在什麼時候被裝裱成手卷的呢?

周維新認為:「唐代的仕女畫曾盛極一時,又經常畫於屏風上作為室內的陳設。《簪花仕女圖》中,六個人物分畫於三幅絹上,而這三幅的尺寸也大致符合屏風的要求,而且恐怕還不止三段屏風。因為唐代的屏風一般都是四扇或六扇。現藏於日本奈良正倉院的一件有名的唐人屏風仕女圖,相傳是盛唐之初流去日本的中國畫,它就是六幅作品,六扇屏風上各畫一人,或坐或立。以此,我們推斷出《簪花仕女圖》原來也是屏風畫,只是後來殘存下來三幅被接合裝裱成了一個手卷的形式。」

周維新解釋說,至於是什麼時期裝裱成手卷的,從現在這幅手卷的高度推測應該是宋朝時期的事。

「因為宋時才有手卷的形式,而且宋朝時是高頭大卷的裝裱,這都符合現在我們看到的這幅高46厘米,長180厘米的《簪花仕女圖》的形式。在元明以後,手卷的形式由高頭大卷變成小幅長卷,高度一般都在30厘米以內了,以便攜帶。」周維新說。

如何收藏至今,一直是謎

董寶厚介紹說,《簪花仕女圖》最早的藏印為「紹」「興」聯珠印,可知曾為南宋紹興內府之物,但其在南宋以前的流傳情況,未見於任何著錄,難以考證。南宋後期此畫歸賈似道「閱古堂」,鈐有「悅生」朱文葫蘆印。元明時期此畫的流傳收藏情況不明,既無印記稽考,又不見於文獻著錄。直至清初,才見有梁清標的藏印。隨後,此畫入清內府收藏,乾隆時期修撰的《石渠寶笈》續編著錄了此畫。

1924年,末代皇帝溥儀在離開紫禁城前,將內府所藏珍貴字畫賞賜給其弟,讓他們將書畫帶出,《簪花仕女圖》就在其中。1934年,溥儀將這批書畫藏在長春偽皇宮的小白樓內。

1945年8月,溥儀攜帶一批字畫和珠寶準備逃走時被蘇聯紅軍俘獲,這批書畫和珠寶被轉交給東北民主聯軍,幾經輾轉後,《簪花仕女圖》藏於東北博物館(現遼寧省博物館)收藏。20世紀60年代此畫首次向世人公佈,遂成為學者研究唐代繪畫史的重要資料。

唐朝是封建社會女性最開放的時代

《簪花仕女圖》為我們記錄了8世紀左右中國最美麗的女性形象,此畫也因為精細而傳神的描繪成為傳世經典。

《簪花仕女圖》描繪了唐朝女性的生活狀態。周維新說:「統治近300年的唐朝是中國歷史上繼漢朝之後又一個空前鼎盛的朝代,先後出現了『貞觀之治』和『開元盛世』等盛唐氣象。」

「從《簪花仕女圖》中透露出的人物面貌來看,唐代仕女的共同特徵是『豐頰肥體、勁健茁壯』。這一階段仕女衣物的質地、款式『薄、透、露』。這一方面是源於唐代絲織業的發展,另一方面來自大唐社會對女性的禁錮有所放鬆。」周維新講解說,「唐代婦女可以公開參加許多社會活動。她們可以時時拋頭露面,可以和男子一樣在公開場合遊玩、聽戲、看球,也可以和男子一起到郊外踏青遊樂。唐代還盛行女子體育運動,流行女子踢毽子、女子足球,甚至還有女子馬球,與那些婦女養在深閨無人識,平時大門不出二門不邁的時代形成強烈的反差。」

唐代在對待女性的審美上一改傳統的「以弱為美」的審美觀,而是以豐腴健碩為美。

周維新說:「唐朝是一個兼容並包的朝代,婦女的服飾即是文化多元化的一個縮影。唐朝實行對外開放,與唐朝有過往來的國家和地區一度達到300多個,每年有大批留學生、外交使節、客商、僧人和藝術家前來長安。唐朝的開放政策和博大胸襟,帶來了經濟繁榮和廣泛的文化融合,繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等藝術門類都充分吸收外來藝術,女性服飾也毫無例外地採取了兼收並蓄的態度,著裝風氣也開先河,以袒頸露胸為時尚。袒胸裝胸乳半露,露肩裸背,搭配上艷麗的帔帛,使女性豐腴的曲線美得到了恰到好處的展現。

記者注意到,在《簪花仕女圖》中,六位仕女,無論主人侍從,都有紅色衣著搭配在身。「這是因為唐代女裙顏色絢麗,尤以紅裙為尚,紅裙又有『石榴裙』之稱。在中國古代,植物是服飾染色的主要來源。古人染紅裙一般是用石榴花。據傳天寶年間,文官眾臣因唐明皇之令,凡見到楊貴妃須行跪拜禮,而楊貴妃平日又喜歡穿著石榴裙,於是『拜倒在石榴裙下』成了崇拜敬慕女性的俗語。」周維新說。

周維新還介紹說:「從《簪花仕女圖》中仕女們的穿著,我們還看出唐朝的絲綢工藝達到了一個新的高度。」據一本阿拉伯遊記記載:一個阿拉伯商人在廣州採購絲綢時,碰到了一位穿著絲綢服裝的官員,他透過絲綢看見官員的胸口有一顆痣,無限感慨地說:「中國的絲衣真是了不起,隔著一層還能看見裡面的黑痣。」官員聽後哈哈大笑,撩開領口和袖口數著:「我哪裡是一層絲衣?我穿了五件絲衣啊!」周維新說:「這足以說明在隋唐時期絲綢工藝達到了 相當高的水平。除此之外,刺繡工藝發展也相當完備。為了顯示富貴,當時還流行在綾羅上用金銀兩色線來刺繡,或以金銀色來描花。而當時的刺繡技法已能生動表現顏色退暈和暈染的敷彩效果。《太平廣記》就曾記載一種輕絹,一匹長四丈,重僅半兩。紗是一種表面佈滿紗眼的絲織物。亳州輕紗非常精薄,入手如無重量,做成衣服,猶如身披輕霧。錦是一種多彩織花的高級絲織物。當時錦在益州、揚州最負盛名。蜀錦也絢麗多彩、精美絕倫。輕薄透明的質料和刺繡工藝高度發達,才奠定了如《簪花仕女圖》中唐朝婦女精美奢華的物質基礎。」

新媒體編輯:王曉領

責任編輯:王鋼