作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

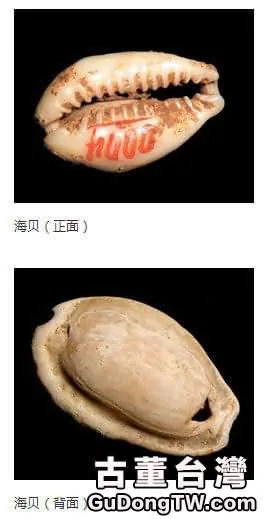

中國古代錢幣萌芽於夏代,起源於殷商,發展於東周,統一於嬴秦。原始社會後期至夏、商、周時代主要貨幣形態是實物貨幣,流通的貨幣是天然的貝殼。商代晚期,隨著商品經濟的發展交易範圍不斷的擴大,中國北方因不易獲得數量眾多的南方海貝,出現了供不應求的局面,這時,人們又想出了以其他材料防制貝形貨幣的方法,如陶、石、骨、玉、銅、金、紙幣等,其中銅仿貝的發明是中國金屬鑄幣的開始。

蟻鼻錢貝 蟻鼻錢是戰國早期楚國鑄造的一種銅貝錢,大貝重29.1克,合四十八珠,即四鋝,是當時楚國最大面值的鑄幣。錢體上尖下圓,面凸背平,尖端常有一孔,錢面陰文為紊字,此文銘於錢面,看上去像一隻螞蟻歇於鼻尖,故稱「蟻鼻錢」,還有「金」「君」「行」「忻」「貝」「庤」等數十種。鬼臉錢與蟻鼻錢大小相同,錢面上彷彿一張嚇人的鬼臉,一般長1.6厘米,重2.5克~3.5克之間,鬼臉錢是長江中下游地區主要的流通貨幣之一。

殷商西周時期(約公元前13世紀—前8世紀),在使用實物貨幣和金屬稱量貨幣的同時,誕生了原始意義上的金屬鑄幣。到春秋中期以後,周王畿和三晉地區在「錢」、「鎛」的基礎上終於誕生了完全意義上的鑄幣———「空首布」。一從錢鎛到原始空首布商代以後,在黃河流域農業經濟發達的地區,青銅製的農具「錢」和「鎛」(bo),因為家家戶戶都有用,都離不開它,所以被農耕區人們用來作為商品交換的媒介,也可以說是取得了實物貨幣的職能。春秋晉「文」聳肩尖足空首布幣、春秋晉「武」聳肩尖足空首布幣、春秋晉「安釿」聳肩平襠尖足空首布幣。

國歷史貨幣中還有一種刀形幣,後世稱為「刀幣」。春秋時期,位於我國東部沿海地帶的齊國,得漁鹽之利,出現了商品交流的繁榮景象。伴隨著經濟往來的不斷發展,齊國按照當地的風俗習慣鑄行了一種形狀像刀削(青銅刀)的青銅鑄幣,稱之為「刀幣」。「刀幣」最初是在齊國行用,到了戰國時期在燕趙等地也與「布幣」並行流通。它是由手工業和日常生活使用的工具刀削演變過來的。

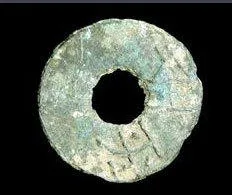

「圜錢」是中國戰國時期鑄行的一類圓形銅質貨幣,又稱「圜化」,簡稱「環錢」,是我國先秦時期銅鑄幣四大系統之一,也主要是秦國的鑄幣形式。

「圜錢」圖片

秦朝時期的貨幣。黃金以鎰名,為上幣;銅錢識曰半兩,重如其文,為下幣;而珠玉龜貝銀錫之屬為器飾寶藏,不為幣。

西漢時期的貨幣。三銖錢、四銖錢、五銖錢、皮幣、白金幣。

漢武帝的「五銖錢」盛行七百年。西、東兩漢共有29個皇帝,計408年,從公元前118年漢武帝鑄行「五銖錢」起,「五銖錢」在漢代盛行了290年。東漢以後,三國的魏、蜀,兩晉,南北朝的齊、梁、陳、北魏、北周,隋朝,也基本使用「五銖錢」。隋朝的「開皇五銖」成為最後一種「五銖錢」。到公元622年,唐太宗李淵下令廢除「五銖錢」為止,漢以後歷代又沿用了398年,一共盛行了688年,可謂中國古錢幣的壽星。

開元通寶。唐朝 會昌開元錢(背面有文字的開元通寶錢,後來各州都將州名鑄在錢的背面)。白銀開始進入流通(銅錢減少,絹帛較小的可行性,白銀逐漸進入流通),但在唐代主要作為器飾或財富收藏(銀餅、銀鋌)、賄賂、謝禮、軍費供應、地方進獻,五代十國之後公私蓄積白銀的風氣逐漸形成。嶺南道、江西道產銀最多。

兩宋時期的貨幣。宋代的年號錢:在通寶錢規定之外,加上皇帝的年號。北宋初發行的貨幣為宋元通寶與開元通寶無差別,之後還有太平通寶、淳化通寶,歷代皇帝每次改元都會重鑄新的年號錢。文字都是通寶、重寶、元寶等但是字體有所變化,真、草、隸、篆、行都有。

交子,是發行於北宋於仁宗天聖元年(1023年)的貨幣,曾作為官方法定的貨幣流通,稱作「官交子」,在四川境內流通近80年。交子是古代漢族勞動人民的重要發明,是中國最早由政府正式發行的紙幣,也被認為是世界上最早使用的紙幣。