作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

關鍵詞:古籍整理;世傳古文獻;出土文獻;民間古文獻;域外古漢籍

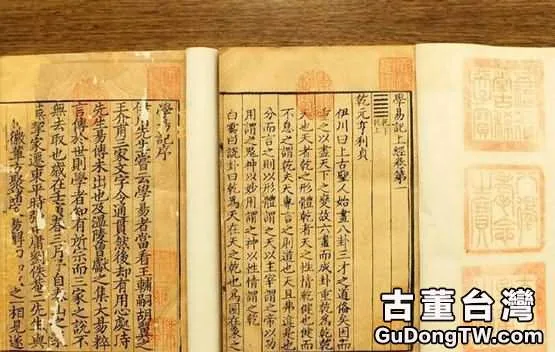

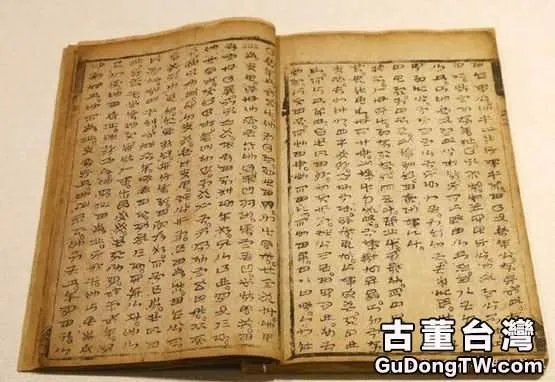

從文獻流傳、保存形式來劃分,我國古文獻可分為世傳古文獻、出土文獻、民間古文獻、域外古漢籍四大類。世傳古文獻指在學界公開流傳或被學界所知和被圖書館保存(含個人藏書)的古文獻,它是我國古文獻的主體,自隋代正式區分為經、史、子、集四大類。出土文獻是考古發掘和發現的前世文獻,依其載體不同而分為竹簡木牘文獻、縑帛文獻、甲骨文獻、金石文獻等。民間古文獻指在民間保存和小範圍流傳而沒有進入公私目錄系統的文獻,含古代民間之譜牒、石刻、文書、應用文籍和民間創作等。域外古漢籍指流出國門的漢文古籍和域外產生的漢字古文獻等。

改革開放近30年來各類文獻的整理取得很大成就,但我們今後還應注重文獻整理的重點。

一、 世傳古文獻的整理

與古佚書輯考世傳古文獻整理和研究的隊伍龐大。目前全國有古籍整理研究機構百餘個,其中高校古委會直屬機構近30個;這些機構中從事古籍整理和研究的專職人員有千餘人,再加上從事古代文學、古代歷史、古代哲學、古代科技等研究人員的部分參與,估計現有近萬人從事古籍整理和研究工作。

建國後,古籍整理研究工作漸受重視。上世紀50-60年代,出版過諸多文史資料彙編、全集、大型工具書和資料性叢書,“二十四史點校本”可謂其標誌性成果之一。改革開放後,全國古籍整理出版規劃領導小組組織啟動了《漢語大詞典》、《漢語大字典》、《甲骨文合集》、《中國歷史地圖集》、《中華大藏經》、《中華大典》等重大項目;全國高校古籍整理領導工作委員會部署了跨世紀古籍整理工程“八全一海”,即《兩漢全書》、《全唐五代詩》、《全宋詩》、《全宋文》、《全元文》、《全元戲曲》、《全明文》、《全明詩》、《清文海》,本世紀初又啟動了《魏晉全書》;山東省啟動了《南北朝全書》,甘肅學者正在編輯整理《先秦文海》。除“全唐五代文”外,世傳古文獻的主要部分大都有人在整理或已陸續出版整理本。

國家圖書館正在實施的“古籍數字化工程”,使世傳古文獻的流通和利用將更加便捷,它代表著當前古籍整理的另一大學術發展趨勢。 但世傳古文獻中古佚書的系統整理工作尚未全面展開。

孫啟治、陳建華先生《古佚書輯本目錄》著錄建國前326種叢書所收前代人所輯先秦至南北朝間古佚書5 206種,其中經部18類1 702種,史部 12類884種,子部12類763種,集部2類1 857種〔1〕,而前代人所輯此期古佚書的實際存量還應多於此;並且,前代人所輯隋唐及其後古佚書,目前尚無綜合目錄,尚未全面統計。那麼,古佚書應是一筆數量巨大的世傳古文獻遺產。

這批龐大的文獻遺產是研究古代文學、史學、哲學、政治學及軍事史、宗教史等必不可缺的重要基礎文獻,故至遲自宋代起,學界就開始輯錄古佚書。(注: 據葉德輝《書林清話》卷8《輯刻古書不始於王應麟》條,古佚書佚文的輯佚和輯刻,始於北宋道士陳景元輯《相馬經》。)這一工作在明清兩代取得很大成就。孫啟治等《古佚書輯本目錄》著錄前人所輯先秦至南北朝古佚書5 206種中,絕大部分為明清人所輯。

近30年古佚書輯佚的成就,可以國家圖書館影印的《古籍佚書拾存》(全8冊)和《古籍叢殘彙編》(全7冊)為代表。前書共收錄成書於清代至民國間的輯佚、輯錄之作6種,涉及古佚書200餘種,其中不僅有珍貴的漢魏遺編,還有流失域外且國內無存的隋唐典籍,和鮮見流傳的明清著述及從未刊行的抄本、稿本。後者從不同叢書中精選、採擷三國至北宋間古類書、古佚書150餘種,匯為一輯,其內容涉及經、史、子、集,均為史料價值高、版本較好、流傳不廣之古佚書。

總之,古佚書輯佚工作歷代都有人在做,且已取得很大成就,留下了數量眾多的輯佚書。但是時至今日,尚無全面總括前人輯佚成果的整理著作問世,故今後世傳古文獻整理的重點之一應是啟動“古佚書系統整理與輯考工程”。

“古佚書系統整理與輯考工程”的實施可分為四個步驟:

1. 在孫啟治等《古佚書輯本目錄》基礎上,編製《古佚書輯本全目》。除孫啟治等所調查的326種叢書外,再借助古籍書目,在更大範圍內開展古佚書輯本目錄的調查,重點補充前代人所輯隋唐及其後古佚書目錄,然後仿“四部分類法”編成《古佚書輯本全目》。

2. 對前人所輯古佚書進行全面系統的整理。依據新編成的《古佚書輯本全目》,將前代學人所輯古佚書分類按篇彙集,將各篇彙集之佚文對比綴合,剔重補佚,點校整理。

3. 開展古佚書新輯工作。利用各圖書館藏和各種數字化典籍之便利,對前人輯佚漏失之上古佚書作新輯。

4. 匯合新舊輯佚,整理編輯成分部分類編排的多卷本《古佚書集成》。

二、 出土文獻與出土文獻的整理

近百年來出土文獻批量眾多,初步調查有170餘批(注: 參見武漢大學簡帛研究中心“簡帛”網站2005年11月14日發佈單育辰《一九○○年以來出土簡帛一覽》。)。其中出土竹簡木牘文獻數量在100支以下者近110餘批約7 000餘支,在100支以上而不足500支者計30批約7 800餘支,出土竹簡木牘數量在500支以上而不足1 000支者計8批約5 600餘支,出土竹簡木牘數量在1 000支以上而不足10 000支者計12批約27 700餘支,出土竹簡木牘數量在10 000支以上而不足100 000支者計5批約9萬6千餘支;而出土竹簡木牘10萬支以上者1批約140 000支;總計出土竹簡木牘文獻170餘批約28萬餘支。另外出土縑帛文獻4批。

在這170餘批出土文獻中,有19批簡帛文獻存有近200部可與世傳古文獻對讀的典籍,如1957年河南信陽長檯關楚墓出土的148支簡牘中有《墨子》佚篇。1972年山東臨沂銀雀山西漢墓出土的4 942支簡牘中有《孫子兵法》、《孫臏兵法》、《尉繚子》、《晏子》、《六韜》等。1973年河北定州八角廊西漢中山懷王墓出土的2 500支簡牘中有《論語》、《文子》、《六韜》、《儒家者言》等。1973年湖南長沙馬王堆西漢曾侯墓出土的30件帛書、帛圖中有《老子》(甲本、乙本)、《周易》、《戰國縱橫家書》、《春秋事語》、《相馬經》及《喪服圖》、《城邑圖》、《卦象圖》等。1975年湖北雲夢睡虎地秦墓出土的1 155支簡牘中有《語書》、《為吏之道》、《編年記》、《日書》、《秦律十八種》等。1977年安徽阜陽雙古堆西漢汝陰侯墓出土的6 000餘支簡牘中有《倉頡》、《詩經》、《周易》、《莊子》、《大事記》、《呂氏春秋》、《天文歷占》、《算術書》、《相狗》、《楚辭》、《儒家者言》、《春秋事語》等。1983—1986年湖北江陵張家山西漢墓出土的1 236支簡牘中有《奏讞書》、《脈書》、《引書》、《算數書》、《卻食氣》、《盜跖》等。1987年湖南慈利石板村楚墓出土的4 557支簡牘中有《國語·吳語》、《逸周書·大武》、《管子·霸形》、《寧越子》等。1993年江蘇東海尹灣東漢墓出土的168支簡牘中有《六甲陰陽書》、《元延二年起居記》、《行道吉凶》、《刑德行時》、《神烏賦》等。而1993年湖北荊門郭店楚墓出土的805支簡牘中的《老子》(甲、乙、丙本)、《太一生水》、《窮達以時》、《唐虞之道》、《尊德義》、《忠信之道》、《成之聞之》、《六德》、《性自命出》、《緇衣》、《五行》、《魯穆公問子思》、《語叢》,以及1994年入藏於上海博物館的1 200餘支楚簡中的《孔子詩論》、《緇衣》、《性情論》(《性自命出》)、《民之父母》(《孔子閒居》)、《子羔》、《魯邦大旱》、《從政》、《昔者君老》、《容成氏》、《周易》、《仲弓》、《恆先》、《彭祖》、《采風曲目》、《逸詩》 、《昭王毀室·昭王與龔之》、《柬大王泊旱》、《內禮》、《相邦之道》、《曹沫之陳》、《樂禮》、《武王踐阼》、《賦》、《子路》、《四帝二王》、《顏淵》、《樂書》等,更為大家所熟知。

這些出土的可與世傳古文獻對讀的典籍、久佚的古佚書以及其他古文獻的學術價值,王國維先生於清華研究院講演時說:“吾輩生於今日,幸於紙上材料之外更得地下之新材料。由此種材料,我輩固得據以補正紙上之材料,亦得證明古書之某部分全為實錄,即百家不雅訓之言亦不無表示一面之事實。”〔2〕以“地下之新材料”弼正或補充“紙上之材料”〔2〕卷4,對於古代文史哲研究,尤其是對於資料相對缺乏的先秦兩漢文史哲研究,具有重大作用和重要意義。因而,出土文獻的整理研究在學界甚受重視。

出土文獻的初步釋讀多由發掘單位組織進行。如郭店楚簡出土後由湖北荊門博物館組織釋讀,交裘錫圭先生訂正後由文物出版社出版。上海博物館所購楚簡由馬承源、濮茅左、李零等學者釋讀後由上海古籍出版社陸續出版。 另外,港台一些網站輯錄過某些出土文獻。如台灣“中央研究院”網站有《簡帛金石資料庫》,含史語所簡牘整理小組收集的《中山懷王墓文字釋文》、《包山二號楚墓》、《睡虎地秦墓竹簡》、《兩漢鏡銘集錄》、《中國古代磚文》、《漢代石刻集成》等金石簡牘文獻,及居延漢簡、馬王堆帛書、郭店楚墓、張家山漢簡、敦煌漢簡、銀雀山漢簡等,共60餘種出土文獻的全文,還有相關索引、書目等工具書。又如香港中文大學中國文化研究所網站有《竹簡、帛書出土文獻電腦資料庫》,將已發表的《武威漢簡》、《馬王堆漢墓帛書》、《銀雀山漢簡》、《睡虎地秦墓竹簡》、《居延漢簡》、《敦煌漢簡》等十數種出土文獻錄入。全國高校古籍整理領導工作委員會在“十五”期間曾策劃過出土文獻的整理研究,其列舉的題目有二:其一,郭店楚簡文獻研究;其二,上海博物館藏戰國竹簡研究。

但是,全面啟動“20世紀出土文獻彙集和整理工程”為時尚早。第一,上世紀的出土文獻大多沒有公佈原件(注: 今人調查到的百餘年來170餘批出土文獻中,有2/3尚未公佈原件或釋文。),原始資料還掌握在考古發掘人的手中。第二,即使已經公佈和整理的出土文獻,其文字的釋讀也正在爭論和進一步研究。所以說,古籍整理界尚需在此一方面加強研究,以為將來20世紀出土文獻的全面整理、彙編和出版奠定基礎。

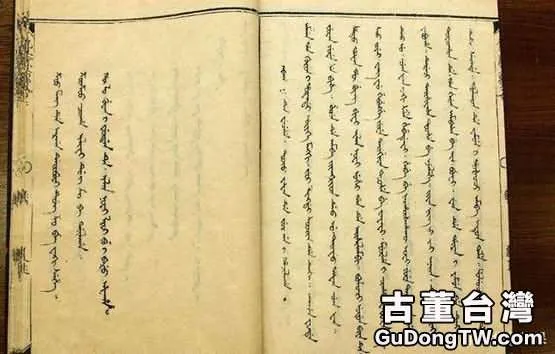

三、 域外古漢籍與域外

古漢籍珍本的複製域外古漢籍指國外圖書館、研究機構和個人收藏的、國內不見或罕見的漢文古籍,包括我國歷史上流失到海外的漢文著述、曾使用過漢字的國家和地區(如當時的朝鮮、越南、日本、琉球等)出版的漢籍刻本和文人的漢文著述等。這些文獻的內容涉及經、史、子、集各部,它們是研究中國乃至周邊國家歷史文化的重要資料。域外古漢籍數量很多,其中可以算作珍本的估計有3 000餘種(件),多為國內不多見的善本、孤本、抄本,文化學術價值極高。

域外古漢籍的調查、複製和整理,自上世紀就已受到特別關注。本世紀開始的此類工作主要有三:複製域外古漢籍珍本,出版域外古漢籍珍本,研究域外古漢籍。

域外古漢籍珍本的調查、複製、研究已在北京大學、南京大學、西南師範大學等已展開。北京大學中國古典文獻研究中心自上世紀起就設計了“域外古漢籍珍本複製工程”,首先對美國、日本等相關圖書館所藏域外古漢籍珍本進行調查,並於“十五”期間實施“日本國宮內廳書陵部藏中國宋元古籍複製工程”,正在從日本國宮內廳書陵部所藏部分中國宋元版珍籍中挑選國內急需者予以複製,以此為底本加以整理,並為每種古籍撰寫前言以系統考辨該書的作者、版本源流,簡介其內容與價值,然後出版《日本國宮內廳書陵部藏中國宋元本古籍點校叢書》〔3〕。

除中華書局2007年7月出版金程宇《域外漢籍叢考》外,西南師範大學和人民出版社正著手組建由30名各方面專家組成的編撰委員會,制定完整的編撰計劃和出版計劃,並按國別及專題來設置專業委員會,組織專家徵集、複製和整理域外古漢籍珍本,準備用3—5年時間複製3 000部以上域外古漢籍珍本,並從中遴選2 000部來編撰出版《域外漢籍珍本文庫》。此《文庫》將採取線裝和新裝兩種出版形式。該編撰出版工程是國家“十一五”八大重大出版工程之一。

南京大學於2000年2月成立了域外漢籍研究所,並於2007年8月17-20日主辦召開“域外漢籍研究國際學術研討會”,與來自中、日、韓、美等國的80位域外古漢籍研究專家研討域外古漢籍的價值、整理和研究諸問題。另外,南京大學域外漢籍研究所編輯的《域外漢籍研究叢書》第一輯,即將由中華書局出版。第一輯收錄張伯偉《清代詩話東傳略論稿》、金程宇《域外漢籍研究叢稿》、蔡毅《日本漢詩論稿》、左江《李植〈纂注杜詩澤風堂批解〉研究》、劉玉《越南漢喃古籍的文獻學研究》(注: 參見《中華讀書報》2007年7月11日有關內容。)。

四、民間古文獻的搶救與整理

民間古文獻,相對於世傳古文獻來說,指古代未經公私簿籍著錄的民間古文獻資料,主要包括民間譜牒、石刻、民間文書(如契約、訴狀、規約)、應用文籍(如賬簿、日記、書信、宗教科儀書、經文、藥方、日用雜書)、民間作品(如唱本、劇本)五大類。它們是研究民間歷史文化與中華民族文化全貌、深刻認識中國歷史與當代基本國情的第一手珍貴資料。

自古迄今,由於民眾教育的發展,由於下層文人的廣泛存在,由於造紙、印刷術的發達等,歷代都有極為豐富的民間古文獻產生、流傳、保存。但由於民間古文獻的流傳範圍相對狹小,收藏十分分散,故而至今尚未得到全面系統的收集和整理;而正是由於它流傳範圍小、收藏分散,故而湮滅絕傳的可能性較世傳古文獻大得多,其搶救和整理,也就成為當今學界刻不容緩的緊要任務。今以山東民間古文獻為例來看這一問題。

山東自古文化昌盛,民間古文獻存量尤大,其搶救任務尤重。應啟動“山東民間古文獻搶救工程”。該工程應分如下兩步驟進行。

1. 實施山東民間古文獻普查工程。民間古文獻流傳範圍小、收藏分散,使學界對山東古文獻存量不能全面掌握,對其全貌難以清楚瞭解。所以應首先開展山東民間古文獻普查工作。應組織山東各部屬、省屬高校及各縣市圖書館和文化館、各地市政協文史委等聯合開展民間古文獻調查,並利用全國各圖書館、博物館收藏,做出《山東石刻總目》、《山東譜牒總目》、《山東民間文書總目》、《山東民間應用文籍總目》、《山東民間作品總目》,為搶救山東民間古文獻奠定目錄基礎。

2. 實施山東民間古文獻搶救工程。山東歷代(特別是唐前)石刻以時代早、存量大而聞名國內外,但不少文字正在漫滅、石體正在損毀;山東各縣市也有相當藏量的族譜支譜、契約文書、應用文籍,以及戲曲、詩文等民間作品流存。這些都急需搶救、保護,以使這批寶貴的文獻資料流傳後世。故亦應組織山東各部屬、省屬高校及各縣市圖書館和文化館、各地市政協文史委等聯合協作,組織專門班子,開展山東民間古文獻搶救工作,分縣市搜集、複製、整理、出版這些民間古文獻。浩如煙海的古文獻是我國民族文化的主要載體,是全面認識中國古今社會、把握中華民族文化性格的重要基礎材料。而隨著歲月流逝,它們都有損壞、湮滅的危險,大批散存的民間古文獻尤其如此。對這批文獻進行搶救整理,是歷史賦予我們的學術使命。

五、關於古籍整理的幾個重點

胡錦濤總書記在黨的十七大報告中強調指出:“中華文化是中華民族生生不息、團結奮進的不竭動力”,因而“要全面認識祖國傳統文化,取其精華,去其糟粕,使之與當代社會相適應、與現代文明相協調,保持民族性,體現時代性”;並特別強調“加強對各民族文化的挖掘和保護,重視文物和非物質文化遺產保護,做好文化典籍整理工作”,以“推動社會主義文化大發展大繁榮”〔5〕34。

精神文化的主要載體是文獻,黨中央“重視文物和非物質文化遺產保護,做好文化典籍整理工作”以加強民族文化建設的指示,無比正確。依據上述對改革開放後30年來古籍整理成就及不足的分析,建議今後將古籍整理工作重點放在以下四方面:

1. 重視世傳古文獻中古佚書的整理和研究,啟動“古佚書系統整理與輯考工程”。

2. 採取有力措施,加快“域外古漢籍珍本複製工程”的實施步伐。

3. 特別重視各地域民間古文獻的調查、複製、整理,全面啟動各地域“民間古文獻搶救工程”,以搶救珍貴的民間文化遺產。

4. 繼續深入進行出土文獻的釋讀和研究,以為啟動“20世紀出土文獻彙集和整理工程”奠定學術基礎。

作為21世紀的中國學人,我們應傾其所能,服務祖國,為全面搶救、保存古文獻,為光大民族文化精華,盡綿薄之力,以實際行動響應黨中央“做好文化典籍整理工作”、“推動社會主義文化大發展大繁榮”的號召。