作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

《涵芬樓秘笈》,十函八十冊全套

“涵芬樓”是商務印書館上海時期的藏書樓,其前身為1904年開闢的商務印書館編譯所資料室。此樓最初是供工作人員查找文獻資料的內部圖書室。

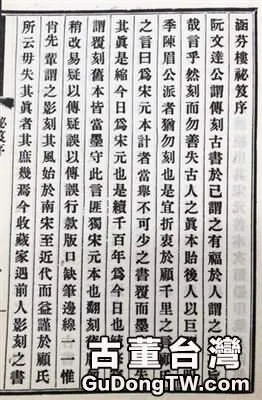

《涵芬樓秘笈》孫毓修序言

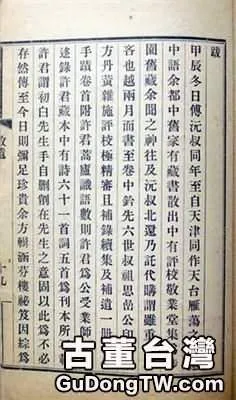

《 涵芬樓秘笈》張元濟跋文

《涵芬樓秘笈》第四集《崖山集》之文天祥像

《涵芬樓秘笈》第一集第一種《永樂大典-忠傳》

隨著商務印書館搜購圖書文獻的規模不斷擴大,尤其是陸續購藏了諸如紹興徐氏熔經鑄史齋等巨量古籍善本之後,為了妥善保存這些珍貴文獻,1907年,寶山路新的商務印書館辦公大廈落成時,又於三樓專設收藏古籍文獻的圖書館。

1909年,孫毓修(1871—1923)受時任商務印書館編譯所所長的張元濟(1867—1959)委託,將其命名為“涵芬樓”,取“善本書香,知識芬芳”之意。

孫毓修,字星如,號留庵,江蘇無錫人,清代諸生。曾師從著名藏書家繆荃孫(1844—1919)研究目錄版本之學。1907年,入商務印書館編譯所任高級編輯,兼編譯所圖書室“典簽”。因其精於目錄版本,舊學根基深厚,又兼通英文,很快成為張元濟管理圖書館的理想助手。入館伊始,他即協助張元濟做了大量選購舊書、鑒定版本、修補殘書、配鈔缺本的工作,還在張元濟的授意之下,為編譯所資料室制定了《借閱圖書規則》和涵芬樓最初的善本書目等。

孫毓修不但見證了涵芬樓之誕生,還為“涵芬樓”這個文化品牌首度以商務印書館出版物為載體面市,作出了卓越貢獻。1916年9月,《涵芬樓秘笈》第一集,一函八冊,正式出版。第一集中,影印了三種珍罕古籍,排印了一種明代鈔本,皆是涵芬樓的珍藏之物,確為世所罕見的珍本秘笈。

當時的商務印書館,已經能夠熟練運用攝影技術複製古本,以其逼真還原的技術優勢,超越並替代了耗時耗資皆巨的影刻古本之法。

值得注意的是,這裡提到的《四部舉要》,即《四部叢刊》,作為商務印書館流傳最廣、聲名最著的古籍影印叢書,當時雖尚未印行,但已然在籌劃之中了。

也即是說,《涵芬樓秘笈》與《四部叢刊》(初編於1919—1922年間印行),有前後承續的某種聯繫。

事實上,《四部叢刊》從創意發起到籌劃啟動,孫毓修也一直是具體工作的主持人;他於1915年所撰《四部舉要說略》,及1916年所撰《涵芬樓秘笈序》,皆堪稱商務印書館在古籍影印領域的“開篇語”。

當然,《涵芬樓秘笈》與《四部叢刊》,既有承續一脈的關係,亦有旨趣各殊的差異。

首先,《涵芬樓秘笈》的印行週期,早於《四部叢刊》,為商務印書館拓展影印古籍項目的“初試”。按孫毓修所撰《涵芬樓秘笈》所收各書的書後題跋來考察,書跋落款時間最早者為“乙卯冬月”(1916年初),最晚者為“辛酉三月”(1921年4月),可知《涵芬樓秘笈》輯印應自1916年至1921年間,大約歷時6年。在這一印行週期後半段,《四部叢刊》初編方才陸續推出。

再者,之所以稱其為“初試”,還因其所收各書並非全然依據古本影印而成,其中仍有相當數量的鉛字排印本,即依據古本內容校錄之後付諸排印而成者。在這些鉛字排印本中,還有只影印古本原有版畫,原書內容卻付諸排印者。可以說,《涵芬樓秘笈》雖在裝幀樣式上高度統一,但在印製方式與古本擇選原則上,還是呈現出了明顯的“初試”特徵。

《涵芬樓秘笈》先後印行十集,每集八冊,共計八十冊;輯印古本共計五十二種。各集初版時間從1916年9月至1921年4月,歷時約為六年;至1926年12月仍有再版,印行歷時約為十年。

《涵芬樓秘笈》在古本擇選原則上,較之《四部叢刊》而言,更重視卷數較少的珍本古籍,基本不收入“大部頭”;更重視稿鈔本,大量收入的歷代稿鈔本,佔據全書九成以上;更收入唐寫本與永樂大典零本,付諸影印,為全書增色不少。當然,在所收古本究竟是採用影印還是排印的問題上,《涵芬樓秘笈》的“初試”特徵也非常明顯。

譬如,《涵芬樓秘笈》所收永樂大典本,《忠傳》為原本影印,《西湖老人繁勝錄》《山房集》則為排印;究其原由,無非是《忠傳》有大量插畫,原本影印效果更佳,也更便於招徠讀者的觀賞興趣。

再如,《涵芬樓秘笈》所收稿抄本眾多,但大部分卻沒有付諸影印。史料價值較高、篇幅較大的《復齋日記》《消夏閒記摘抄》《明朝紀事本末補編》《海濱外史》《崖山集》等俱為排印;據統計,《涵芬樓秘笈》所收稿鈔本付諸排印者達22種之多,已近全書規模半數。

由此觀之,《涵芬樓秘笈》大半已屬古籍整理而非古籍影印項目了。或許,《涵芬樓秘笈》所收稿鈔本雖然為數眾多,但並不完全是按照史料價值來決定影印與否,而是按照影印或排印之後的成書規模來決策與安排的。這樣的做法,主旨乃兼顧運營成本與商業策略,亦正體現著商務印書館開拓古籍影印領域的“初試”心態。

特別值得一提的是,《涵芬樓秘笈》第四集所收《敬業堂集補遺》,為張元濟家族先輩之遺物,別具紀念意義。

張元濟為之親撰跋文,原文如下:

《敬業堂集補遺》跋

甲辰冬日,傅沅叔同年至,自天津同作天台雁蕩之遊。途中語余,都中舊家有藏書散出,中有評校敬業堂集,為涉園舊藏。余聞之神往,及沅叔北還,乃托代購,謂雖重值不吝也。越兩月而書至,卷中鈐先六世叔祖思喦公印記數方,丹黃雜施,評校極精審,且補錄續集及補遺一冊,皆公手跡。卷首附許君蒿廬識語數則。許君為公受業師,此必移錄許君藏本,中有詩六十一首,詞五首,為刊本所不載。許君謂初白先生手自刪削,在先生之意固以此為不必存,然傳至今日則彌足珍貴。余方輯《涵芬樓秘笈》,因綜為補遺,印入第四集。凡所圈點,悉仍原本之舊,固以饜好讀先生詩者之望,亦以承蒿廬先生及思喦公不敢任其廢佚之志也。乙巳春二月,海鹽張元濟識。

這篇300字的跋文,簡明扼要地記述了張元濟於1904年通過傅增湘購得家族先輩鈔本的事跡。與此同時,還透露出了一個重要的歷史信息。跋文中提到,“余方輯《涵芬樓秘笈》,因綜為補遺,印入第四集”云云,而跋文落款時間為“乙巳(1905)春二月”;這就說明,至少在乙巳年春之前,即1905年春之前,張元濟等就已經著手輯印《涵芬樓秘笈》了,這就為此書的出版史釐定出了一個大致的時間上限。更為重要的是,早在1905年春之前,“涵芬樓”這一名號,即已出現;這顯然早於如今通行的1909年由孫毓修命名之說。

這樣一來,1909年,孫毓修受張元濟委託,命名“涵芬樓”的事跡之相關記載,恐怕也將難以成立。當然,還要留待更多的史料發掘與考證,方才能確證“涵芬樓”這一名號出現的確切時間。

最後,值得一提的是,涵芬樓及其所藏用於輯印《涵芬樓秘笈》的古籍原本,在1932年“一·二八事變”的日軍轟炸中,奇跡般的得以倖存,如今珍藏於國家圖書館之中。眾所周知,涵芬樓確於“一·二八事變”中被焚燬,那麼,這批“涵芬樓秘笈”又何以倖存下來呢?

原來,隨著出版事業的日益發達,搜購書籍數量劇增,商務遂於1924年另築高達五層的現代大廈,取名“東方圖書館”,於1925年對外開放,以供眾覽。其中,“宋元明舊刊和鈔校本,名人手稿及其未刊者為善本”,則“另辟專室珍藏,顏曰‘涵芬樓’”。

於是,“涵芬樓”便由商務印書館的圖書館,轉而成為東方圖書館內的善本室。

據統計,當時東方圖書館的藏書數量已經達到50餘萬冊,超過國立北平圖書館(該館當時的藏書量為40餘萬冊),位居全國第一。但這一切,均在七年之後的“一·二八事變”中化為烏有。

1932年1月29日上午,日軍轟炸機突襲上海,向商務印書館所在區域連續投彈,將其印刷廠、編譯所、東方圖書館等設施全數焚燬。東方圖書館中的涵芬樓,連同它所庋藏的所有善本珍籍,盡付劫灰。值得慶幸的是,商務印書館曾於1924年為避北伐戰亂,將涵芬樓所藏善本5300餘冊寄存在了上海金城銀行倉庫之中,方才得以倖免於難。這批“燼餘之物”,包括宋本93種,元本89種,明本156種(包括《永樂大典》21冊),抄校本192種,稿本17種,總計547種。

1953年,經張元濟提議,商務印書館董事會通過,涵芬樓這批僅存的“燼餘”善本,連同恢復後的東方圖書館藏書,全部捐獻給了中央人民政府文化部,後被收藏於北京圖書館(現國家圖書館)。

近半個世紀過去了,2000年11月,北京圖書館又將《涵芬樓秘笈》重新影印出版,以十冊精裝本單頁原大影印的方式,為後世讀者一睹秘笈真容提供了便利,也可視作向“涵芬樓”這一百年品牌的致敬之作吧。