作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

▲唐晉佛像篆刻

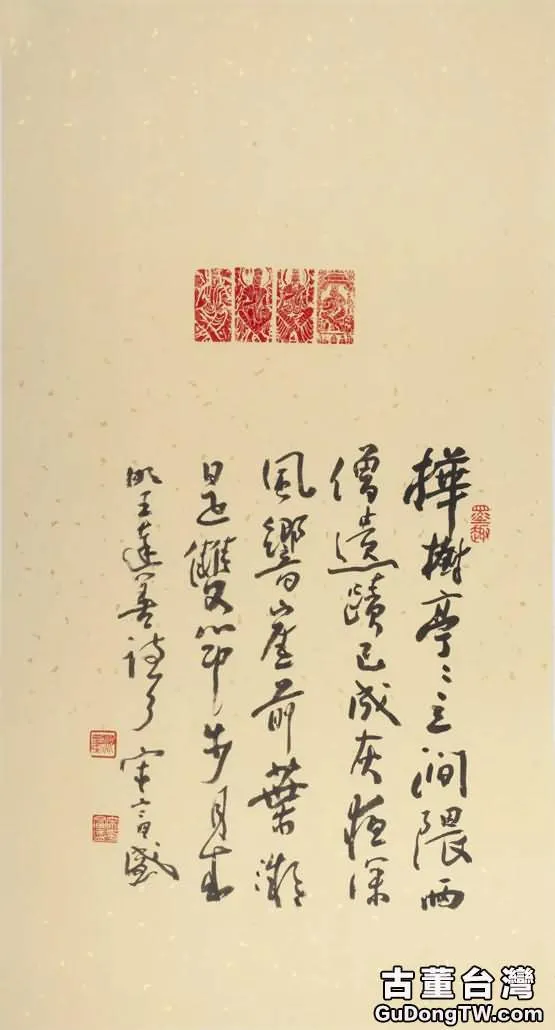

▲唐晉佛像篆刻 宋富盛 題跋

多年前,

去雲岡,

在一尊大佛下站立久久,

依然聽見那個工匠鑿石之聲在響,

與念佛之聲無有分別。

一鑿,

一錘,

一輩子,

從石頭裡請佛現身。

我無語。

也不敢驚動。

觀唐晉佛像印,

亦如是。

夜深。

焚香。

淨手。

不思。

敬刻。

念佛。

他說,

“絕大多數精美的造像和壁畫,

沒有作者名字留下來,

這種個體價值,

完全徹底地讓位甚至犧牲丟棄的無我境界,

觸動我們內心的反思”。

他說,

“我所做的,

就是向所有無名工匠致敬,

並努力爭取忝列其中。”

是故,

便有,

般若之旅,

雲上之心。

——自詩人石頭文章《絢爛至深即寂靜》

雲上之心 唐晉佛像篆刻展

雲岡美術館 。 七月

唐晉|雲上之心:在所有細節之間所藏著的浩瀚

李朝霞

學者、畫家、藝術博士

從佛相到心相

古人有所謂畫品如人品,中國繪畫歷來強調畫外功,對從藝之人的人格修煉格外重視。繪畫是畫者內心情感與修為的外化。古代藝術家能有大成就者無不是文化修養深厚之人,且大都是詩、書、畫、印皆精通者。而文化修養的提高靠讀萬卷書,行萬里路,知行合一。唐晉多年以來遊歷全國名山大川,造訪各處文物古跡,通覽各地博物造像。而且他生長於宗教文化濃郁的三晉大地,長期的耳濡目染,在很早就寫出《玄奘》等長篇小說和大量的詩歌作品,這些都為他創作佛像篆刻做了厚實的鋪墊。佛教的各類人物形象似乎早就刻在了他的心裡,現在只不過是換了種形式表現了出來。

▲唐晉佛像篆刻 郭存魁 題跋

眾所周知,在中國畫的分科中人物畫最難,因為有太多造型的要求,但這在唐晉手裡並未形成多大阻礙。人物畫從魏晉時期就有“以形寫神,氣韻生動”的品評標準,神態的到位是其一貫的高要求。唐晉豐厚的文學修養使得他對佛教文化以及人物形象的感悟能力超乎常人。應該說他是先有了對人物神態的胸有成竹,然後再有形象的具體呈現,“神性”始終是他雕刻形象的統領。

我們知道,技術、造型等外在的知識是可以通過一段時間的訓練獲得,然而對於人物神韻的表達以及畫面意境的呈現卻非短期可以達到。理解了這一層,在看到唐晉雕刻出上千枚佛像篆刻藝術作品時就能大致明瞭。這是單純追求技巧所難以達到的。由此想到今日我們的美術教育,多重技巧的訓練而輕文化的熏陶,所以藝術專業院校每年培養成千上萬的學生,但是難有大成就之人,其中文化修養的欠缺應是主要的原因之一。文化修養在很大程度上決定了藝術作品的高下,學養達到了,有些外在的問題會迎刃而解。

在唐晉的篆刻作品中,佛陀豁達睿智、菩薩溫和悲憫,飛天自由縹緲、千佛謙遜恭謹,形象各異,且都神態自若,塑造了一個寧靜祥和的佛國世界,令人神往。這些佛像所散發的氣息正與唐晉的內在氣質有著幾分的契合,這就是“畫如其人”的體現吧。

第一次看到這些佛像篆刻作品時就莫名的被其吸引,面對唐晉以及他的佛像篆刻作品,總會不由自主地反省自身可能的世俗和功利。也許這上千枚的佛像篆刻作品早已超出它自身的物態價值,具備了無窮廣大的力量。

▲唐晉佛像篆刻 金申 題詞

宋耀珍

詩人

讀唐晉的佛像印

唐晉的佛像印從佛的石窟造像而來。立體的石窟造像體積龐大,在表現人物的表情、動作和服飾,營造氣氛以及進行裝飾時,都有足夠的空間可以利用。同時,石窟造像龐大的體積對膜拜者產生的強力震懾,也給石窟造像平添一種威嚴感。但是,當這些體積龐大的立體造像,要轉化在方寸之間的石面上,而且使用的工具變成一把小刀時,其難度可想而知。

尤其雲岡石窟造像以複雜多變著稱,石窟裡除了高大、突出的主體外,洞壁周圍多為多層的小型佛龕或佛教故事人物造像,以及陪襯物如菩提樹、動物等,窟頂還有豐富華美的飛天伎樂,甚至在一些洞窟的外壁,還浮雕有雜技百戲以及類似雕刻者隨手雕出的遣興作品。唐晉最基本的工作,就是把這些立體的造像轉化在一塊塊在方寸之間的印面上。這需要超撥的對藝術的理解和感悟。唐晉最終呈現出的雲岡石窟佛像印,一改石窟造像的穩重、莊嚴和繁複,呈現出飄逸、靈動、簡約與寫意的特點。當然,有一點沒有改變,那就是慈悲之相。

▲唐晉佛像篆刻 徐曉梅 題跋

周偉

收藏家、民俗文化學者

唐晉的佛印秀

厚積薄發,天賦也重要,就是常說的緣分,佛緣多樣無分高低。佛印未必理解為刊刻變體,倒是可以看做造像摹影,連帶上轉印功能,與藏地的擦擦近親,與隆達風馬是一回事兒,寄托、傳揚即為功德。佛於紙上之先必在石上,石上之先在刀尖、在指端、在意間、在心頭,在玄奘探求的征途中,在西行東漸的絲路上,發軔三十載縱覽兩千年,由唐入,溯魏晉,追兩漢,再之前……,名以明志,應該是早注定的方向。

功在詩外,又讓唐晉撞槍口上了。他的跨界是由深而廣的觸類旁通,獨木成林,渾然天成……,修為往往比專業更重要。之前的亮相多在視覺上,這次聽覺,金石相濟,走刀淋漓,魏風佛境躍然紙上靠的是意氣貫通,殊途同歸又一脈相承,沒有一絲違和,心用極致所以然,感官最終還是落在了覺悟上。

覺悟是匠心的基礎,大概率在高古藝術品修復中觸摸到了匠氣,再與陶、與磚、與石祭出沿革,最終從遵循脫出,鋼刀化作風蝕去表現千年的漫滅,具象PK無形,神韻盈滿凹凸,無意識創作比匠人更富匠心。

▲唐晉佛像篆刻 沈正宏 題跋

張鵬遠

詩人

以虔誠之心行般若之旅

一個博學家也是一個冒險主義者,他永遠在探索新的領域。當你表示不可思議的時候,他已經進入了新的旅途,當你恍然驚覺他取得了新的成就時,他已經把你遠遠地扔在身後,你除了驚訝,剩下的只有欣賞。一個新的藝術領域必然要在個人傳統的既定價值觀上有所突破,它不是廣義上泛文化概念的模糊化呈現,它會具體到作品創造的全生命週期中,它是一個人在一個時段內的思想和藝術審美的集中爆發,比如說,它就是唐晉的佛印。

價值觀和審美觀念會束縛人的思維——還有多少人期待宗教和藝術拯救他墮落的靈魂?當它有所不同時,甚至迥異傳統時,它是獨特的,這種獨特性在一個小圈子內會讓人習以為常——你已經習慣了他的與眾不同,但在大的範疇內談論它,而它的獨特性依然泛出耀眼的光芒時,那就有意思多了。更有意思的是,它不僅局限於無用的藝術審美,還會擴展至更大範圍的文化、宗教範疇。唐晉的佛印作品應該放在以上範疇內討論。

▲唐晉佛像篆刻 時新 題跋

……從佛印創作工藝角度說,正如唐晉所言:“我所做的就是向所有無名工匠致敬,並努力爭取忝列其中。”這是謙卑的說法。如果把唐晉的佛印和他所探訪過的各地石窟中姿態百異的造像和壁畫做比對,簡單的篆刻一詞是可以扔掉的。石窟造像通常需要在一個寬廣的平台上敬造,是一個長期的過程,涵蓋了一個時期的宗教文化痕跡,比如敦煌莫高窟、龍門石窟、雲岡石窟,乃至太原近邊的天龍山石窟,莫不是以龐大的造型藝術來闡述佛家故事。唐晉治佛印又有不同,“雕小形之佛像,而印於紙上,稱為佛印”,無論用料如何,不管壽山、青田、老撾、貴州夾板、雲南紅、仙居、蕭山紅、印度紅、巴林、青海荔凍、遼寧綠等等,它的母體只在印石的方寸之間,講氣韻飽滿暢通,講入情入境意在其中,講章法有度自成儀軌,只有一氣呵成之作,才能把治印者的精氣神融入其中,它是一個人的內心觀照和自我禮拜,往深了說,在其內心敬造一個值得尊崇、敬畏、信仰、不容褻瀆之神。佛家修行,講究圓滿諸德,佛印即是唐晉在新的藝術領域的滅度重生。

▲唐晉佛像篆刻 馬林 題跋

唐依

詩人

風來花拜佛

關於篆刻,我偶有涉及,這完全出於個人愛好。因而像他這樣用刀如筆,推陳出新的人,我是常常請教的。為什麼要說推陳出新呢?因為篆刻藝術從春秋戰國的古璽、秦漢印一直發展到明清近代,從實用藝術到欣賞藝術,兩千年來,鮮有人會將佛造像呈現於印面之上。直至清代,它才以邊款的一種圖文並茂的形式出現,目的更多是美觀且富有變化。

之所以將唐晉先生刀下構建出的佛造像稱之為篆刻藝術,仍是緣於他深厚的篆刻功底。而篆刻是由書法(主要是篆書)和鐫刻結合而來的印章藝術。因此,不難想像他在佈局謀篇以及立意時,必然結合了篆書筆意。在某種意義上,唐晉先生的佛造像刊刻可能是開了先河的。

縱觀一幅幅佛、菩薩、飛天等造像,他的刀鋒不光滲透著篆體金文的筆意,更有歷史的厚重蘊藏其中。無論是落刀、運刀傳達的輕重徐疾,還是線條的繁簡不同,縱橫交錯,皆乾淨利落,筆意遒勁,有瀟灑出塵之感。尤為重要的是,立意與構圖的虛實相生,使線條圓轉流動,即使偶有中斷,仍能形斷意連,氣脈貫穿始終,從而構建出一幅幅淵雅雋永的藝術作品。

山川異域,風月同天。這是他一直沒有停止探索而得到的成果,也是給自己生活的一個小結。先有小說《玄奘》,再是心經等上千方印石的刊刻,後是佛造像。這先後之間的時空跨度,充斥著大量隱秘的生發。而這個小結的佛法大意該是:“風來花拜佛,雲去樹參天”。我想。

如梵音詩意般吟唱,詩人唐晉是停不下來的,不是去尋找,而是去發現。

▲唐晉佛像篆刻“每日一方交腳彌勒” 劉雲成 題字

叫獸

詩人、設計師

一佛 。 一印 。 一己

這是一件非常難的事,至少在我認為。從佛像到佛印要解決的是三維到平面的過程,需要化像而為,是常人能力之不能及。與其說這些佛印作品是美術作品,到不如說是禮佛之印記。單從美術以及金石之學來說道,已不足作出評價。因為在我看來,任何完成的事情成為具象作品之後,具象之物便成為色,我們更應該看到作品之空性。這種空性依實體而存在,但並不囿於實物。那一方方紅色的佛印,是他之於佛,之於自己心性的映證。

我想唐晉在篆刻這些作品的時候,他應該是忘記存在的,他應該是能夠進虛無之境的。因為只有虛無才得以生實境,才得以生出這些佛印。實境即瞬間,虛無則更接近於永恆。這也是我越來越不關心過程和結果,我更多的想接近或揣測任何一件藝術作品或藝術家他們的精神世界,我覺得這個比所有的實相更讓我著迷。

▲唐晉佛像篆刻 王卯全 題跋

石一龍

學者

其印如心

唐晉兄治印頗具當代大家之風範,其成非一朝一夕之修為。篆刻治印,於常人言,乃艱澀枯燥之事,但其堅持每日治印數方,有時整日操刀不歇,漸得妙趣,故能以此為樂,神遊藝海。我常欣賞其作,其印種類豐富,個性鮮明,又不失印種法度,精美絕妙。

過去每觀其印,知其用心一也;今日再看其佛印,察之聖心備焉。唐晉兄此展出之佛印,比我以往所見之印更為精彩。其體量之大,造詣之深,用心之良,非厚積不能薄發也。萬佛之相,形神各異,線條力道,美為極致,粗細之差,小大之別,全在視感之中;印跡之厚,流線之暢,都是作者心相;一筆一劃,一刀一心,皆為作者心路履歷之印證。

透過每印每筆,皆可視聽唐晉之聲,明察作者之性。其心存善,慈悲為懷,可見其慣以菩薩心腸,佛陀無量觀照生命,若爾近之,三尺之外,便可察其正氣,善與人諧。

……今日我們所見唐晉之印,以心為相,以佛塑型,包羅萬象,每品皆為“有本之者,有原之者,有用之者。”故其印佛像,栩栩如生,“千匯萬狀,茹古涵今,無有涯也”,然其苦心孤詣,貫穿慈悲一念,精彩絕倫……唐晉兄所制之印,承古接今,以北朝之風立足,兼融盛唐氣象、近代美學為一體,順歷史之變而合今日之美,道法自然,以刀筆繪製佛心願,善念所道之處,皆有鬼斧神工,極具魅力與震撼性。

▲唐晉佛像篆刻 石雲 題跋

王國偉

詩人

無疆唐晉雲上心

篆刻是書法和鐫刻結合的製作印章的藝術,自興於先秦,盛於漢。三千多年來,以制篆書名章為主,雖偶有制肖形印、佛像印的大家,但未有大成者。究其因,古人或以其為書法篆刻之末技,或以其難而不能深入。

如今唐晉以一己之力,專注於歷代石窟造像之精華,臨之摩之,刻之造之,煌煌然已逾3000方(枚),所涉遍及名山大作、龕窟摩崖。他將佛界最具藝術傳承價值的石窟造像海納於胸,觀照於心,以他對佛教文化精深的修為,將繪畫、書法、篆刻等藝術表現手法圓融灌注,在方寸之間、尺幅之內的印石上,重新創造和呈現出了恢弘的、美輪美奐的極樂世界千姿百態的韻律和真味。

他在刻石,其實是在度己,也在度人。或許,他還在修行中,但他正走向通達,他已無限澄明。他在紅塵,他不忍斷捨離。不忍,便是他的慈悲。他將不忍付諸於刀石。不思,無我,蓮花燦然盛開。在石屑崩起的微塵中,呈現雍容自在的微意。其實,何嘗不是,內心光影的映照,照見五蘊,如絲滑的衣袂拂過,美人的笑靨。

刀鋒過處,玉石微涼。堅硬與剛強,被施予法術,溫婉,柔潤的面龐,氤氳聖潔的光芒。不言。卻如讀萬卷。

▲

唐晉佛像篆刻 王志剛 題跋

單平

平城文化研究學者

回歸自然本性的方式

用最樸素的石質語言來描繪佛世界的精彩

用虔誠的恭敬供養每一次對北魏的感知

梵風東進

平城為先

武州山的砂岩剝離出人們理解世界的另一面天

一千五百年後

唐晉

金石之聲亦是語言的雕琢

敲開了回歸自然本性的生活方式

▲唐晉佛像篆刻 杜鵑 題字

王利春

資深媒體人

歡悅與度化

在唐晉篆佛造像中,已經逐步形成了具有鮮明文化特質並蘊含深刻歷史脈韻的系列作品群。一切的璀璨,皆為有心人而備,皆為心血所凝結。這不能不令我想到三十餘年來,他足踏大江南北,累行幾十萬公里,從淡隱之荒廟舊寺,到恢弘之巨窟殿堂;從圖騰文化到宗教藝術;從宗教文化的民族互融,到其歷史發展中的嬗變與豐富,窮其心力以蓄創作之本源。

如此海量的蓄積,如此執著的投入,加之本身文化積養的飽滿與悟知的通靈,是他四年內能夠以不同題材並得心應手地創作出近三千尊佛篆的源與根。更重要的是,在這些作品中,我們可以感知到他為此所傾注的哲思與情感,無論悲憫與慈懷,還是歡悅與度化,在以手中的刻刀拂去歷史風塵後,都給人一種穿越過穆冷後的溫暖。如果綜合地來思考其對佛教藝術的詮釋,可以明晰地看到他正是希望通過自己手中的刻刀,努力地去表現與傳遞出一種具有高度審美價值的信仰形態與文化形態。

▲唐晉佛像篆刻 姚強 題跋

誠然,篆刻藝術之絕妙,就是在於方寸之間納萬象。將華夏大地浩瀚之石窟造像、之壁畫、之雕塑等等,鱗選其精華縮現於篆刻之中,從而生成為一種文化藝術表達,乃至一種文化藝術形態,非恆持、非靜默、非虔誠難以續久,且絕非淺功俗技者可承之。而今,唐晉的刻刀已經朝著這一境界與高地在挺進,成績斐然。

唐晉的佛篆作品,尤其是近兩年來的作品,便是一種很好的印證。無論是對整窟造像在結構上的繁簡取捨,還是對個體構像在要素上入微入細的刻畫;無論是對線條運用的疏密,還是通過準確把握側、立刀後形成的光與影的合成,都已經開始進入到一種刀隨心至的境界。細細品讀,可以看到,其在技法上或拙樸或鈍創或刀描,皆以達到對厚重題材之敬重;同時,取以近現代篆家之沖切等技法,力求在人物開臉、形姿、裝飾乃至器皿等方面做到層次分明的刻畫,給人或神情靜善、或肅穆沉斂或豁然超脫之感。馭刀於石而剝落歲月的濁蝕,傳遞以至善至美並讓受眾得以自省自悅的能力,絕非一日之功。

▲唐晉佛像篆刻 栗維亞 題跋

閆海育

詩人

唐晉的“朝台”

唐晉把一尊尊、一幅幅佛教的造像從石壁上移下來,再取一柄刻刀,將它們的生命熟稔地賦於一方方、一枚枚印石之上。從石上來,又還之於石,既是一次還原,又不是一次還原,拂去歷史的煙塵,靜觀眼前呈現的宛如大千世界的佛印,我想,這該是唐晉用自己的文學之功、繪畫之功、篆刻之功,用自己的腳力、心力,甚至宇宙洪荒之力,為我們釀製的一罈美酒,建起的一座宮殿,籌備的一場盛宴。

▲唐晉佛像篆刻 邢補生 題跋

劉雲成

作家、書法家

不知不覺間的悲憫

唐晉曾經給我講過他少年時的一個故事:上課的時候,他常常悄悄在木塊上刻字,老師發現後便沒收了他的小木塊。可不一會兒,他又會從口袋裡摸出另一方小木塊。對於篆刻的鍾愛,唐晉沒有隨時光的流逝而減損,他初學齊白石,單刀直衝,痛快淋漓;之後又仿漢印,古樸而不失婉約,工整中蘊含險峻;再後來又以鳥蟲篆、金文入印。他用各種體式刻就《心經》《短歌行》《龜雖壽》《蘭亭序》《陋室銘》等系列作品,皆獨具情趣,為文朋詩友所青睞。

一年春節,唐晉邀三五友人小聚,他要我給諸友每人寫一幅字,趁著酒興我鋪紙落墨,寫畢後向諸友道歉:“今日沒帶印章,改日補鈐。”唐晉聽了道:“不必改日,稍等啊。”說罷,操刀就石,片刻功夫刻就兩方印章,一陰一陽,一名一閒,閒章印文“在青天”,取自唐詩“我來問道無餘說,雲在青天水在瓶。”兩朵朱紅的印章,頓令素紙青墨生色許多。眾人拊掌,讚不絕口。

近年來,唐晉癡迷於佛像印的篆刻。他參訪了國內眾多的石窟、寺院,相繼完成了雲岡、敦煌、南涅水等系列佛像篆刻大大小小共計三千餘枚,有時從清晨一氣刻至深夜,平均每日十枚左右。想想看,這是何等剛猛的勁道呵!在他的刻刀下,釋迦莊嚴,彌勒活潑,觀音婀娜,飛天靈動,細細品賞這一枚枚佛像印,彷彿置身禪林佛國,不知不覺間便心生肅穆之感,悲憫之情。

▲唐晉佛像篆刻 管繼平 題跋

許志華(微博)

詩人

心中有佛刻佛印

某日,唐晉兄將回太原。是日中午,我與利忠陪唐晉兄喝酒。因去機場尚早,後一起走到利忠兄出版社休息,唐兄坐在沙發上,趁著酒意說,有沒有篆刻刀,我給兄弟們刻兩個佛印。出版社下有西泠印社分部,我下去買了刻刀給唐晉。他從包裡摸出兩方印石,略一沉思,低頭在一方石上刻了起來。靜靜的辦公室裡響起刀刻石頭嘰嘰咕咕的聲音。老唐刻印極快,刀隨心動,起刀後基本沒有什麼停頓。印象中他拂了兩次石屑,一方佛印刻成了,然後又刻一方,然後我下樓去“借”印泥,鮮紅的章印按在白紙上,難以想像一尊面目生動的超然的佛來自一把微醺的刻刀。

後來,老唐另刻了一個飛天,讓我在還印泥的時候送給印社的小姑娘。那天後來我想,老唐心中有佛,具佛性。他來刻佛印,理想不過。

▲唐晉佛像篆刻 郭傳虎 題跋

郭新瑞

詩人

方寸之舞

唐晉何時開始鑿石治印已經不重要了,在他的工作室中我拿手機錄下了他埋頭治印的情景,他嫻熟地操刀飛舞,或沖或切,或單或復,須臾間金石味濃郁的佛章便流淌出來,章面均勻蘸泥,蓋章下印,頓時時光漫卷,那特有的蜿蜒曲折的長線、舒展和諧的意趣呈獻給大家一個優雅而空靈、高潔而善美的佛像世界。

在他所尊崇的造像譜系和儀軌範式裡,那些佛陀、菩薩、天王、飛天,甚至那些獠蠻獅虎、青蓮花草,都神思妙合,巧奪天工。在宣紙的二維世界裡,有的安寧懿靜,有的猛動豪壯,結跏趺坐,窗戶吹來一絲清風,宣紙一角輕輕上揚,印鈐上刻刀輕輕地一劃,簡而有韻的衣裙便隨風飛舞。那些難以言說的神秘就這樣悄然呈現,並讓我秘密分享。他那無與倫比的佛印——慈祥、睿智、寬容、親切、嬉戲、附有啟發性——它們的界限仁慈地延伸出另一個唐晉所及之外。

時間的大地給予了我們足夠多的寶藏,在這種持續不斷的驚喜中度過時光,我看到的感覺到的都是諸佛的魔法,它將暗藏的力量灌注於唐晉的手臂,並通過他的辛勤勞作,繁簡各異地重新呈現在我們面前,這實際上已經指出諸佛的本質,因為差異和韻味已經在外形上淋漓盡致地一一呈現。那些魔法的力量既不均衡也不盲目,彷彿在唐晉握住刻刀之前就有了一個完美的決斷,一塊塊樸實的方寸之石上刻刀的上下飛舞或輕或重,早已預示了諸佛的再生和不朽,其中深含的目的像水韻一樣一波一波地擴散到時光的更深處,我無法悉知這一切的發生究竟暗含著什麼,就像我童年時遇到的未知事物一樣,但對我來說,這一定有著非凡的喻意。

▲唐晉佛像篆刻 張明智 題跋

吳炯

作家

且瞻彼豐儀焉

唐晉如此大量的詩、小說、散文的寫作,自然培養了他超強的文字駕馭能力。然而,他還是不滿足的。他少年時學過畫,後來,他開始畫馬,因為他屬馬。很快,他又涉足山水,此時他開始臨龔賢,正是他對山水的琢磨,開啟了他對空間藝術的想像。此時,他開始了他的油畫創作,這批油畫作品在太原、長治都引發了轟動,隨後,還加入到國內詩人的畫作巡展。

在畫油畫的前後,他開始了磨磚作硯,這需要極大的耐心和沉靜的內心,這可能他治印的前聲。而他開始治印即是以心經開始,則接續了《玄奘》時佛學的積累……正是在大量和長期地觀摩佛造像的基礎上,唐晉開始了他的佛像印的篆刻,這一開始便驚天動地,現在他已刻了上千方,那些造像在他的手下如飛天飄逸、如菩薩含笑,引觀者內心搖蕩、靈魂震撼。

“一時示現一切眾生”,這是他給朋友刻的一句,小小的印章卻如大千世界,香花滿路,從容自如。

▲唐晉佛像篆刻 殷安 題跋

合心

詩人

方寸皆菩提

從博客關注,到“唐晉油畫”的幾次觀展;從紙質詩文、紙上篆印的閱讀欣賞,到現場佛印篆刻的觀摩……每一次的靠近和參與,都是一次心靈的洗禮,它們促進我對詩歌文學藝術思考的同時,更增添了我對詩歌相鄰藝術(書畫印等)的瞭解以及對藝術家的崇敬之心。

昨日傍晚,開始練習拓印。手中唯一的印章,是唐晉先生在工作室現場速刻並贈送的一枚交腳彌勒佛印。佛像的髮式、坐姿、耳肩手足以及彎眉細目,方寸之上結構佈局、起承轉合、條脈貫通均熟諳於心;佛印遞過來的瞬間,我觸到一束光芒,明亮而有力。

……有文曰:“文生於心,器成於手,手主形,心主氣,書畫摹印之事,心手兼之,知形而不知氣則無意,知氣而不知形則無法。”這其中“心意”,如何更好地貫穿於詩書畫印等藝術創作之中,是需要長期探索的;而創作者“心意”與“創作”、“心意”與“作品”聯結的藝術性和思想內涵,卻是我這樣的閱讀者需要通過學習積澱才能夠參悟和理解的。

▲唐晉佛像篆刻 劉雲成 題字

姜紅蓮

作家

另一種修行

看唐晉的佛印,極簡時,寥寥幾條線,就勾勒出一個拈花微笑的形象,充滿禪意;綿密處,重紋百疊,千般縷刻,道不盡心中旖旎。治印,乃是用石運刀,能於純陽至剛的金石之間,表現衣袂飛揚,雲霓的變幻,其中的思致匠心,情感注入和技巧安排,不由得讓人對他肅然起敬……唐晉是個旅行者,遊走者,敦煌、雲岡,博物館、山野小廟,他尋幽訪勝,無所不至。也因此他才能有取之不盡的靈感源泉,在坐下來創作、鐫刻之時,才能於方寸之間,一枚小小的印章之上,超越一切界限,自由飛翔,去追尋存在的無限……唐晉早已將他的生命注入他的每一篇小說、每一方印章之中,在創作的同時,在作品之中,將有限置換成無限。

▲唐晉佛像篆刻 柴然 題跋

唐

晉

1966年8月出生,山西太原人,作家、詩人、畫家。著有長篇小說《夏天的禁忌》《宋詞的覆滅》《玄奘》《鮫人》《鮫典》《唐朝》;中篇小說集《天文學者的愛情》《王昭君》;短篇小說集《聊齋時代》《景耀》;詩集《隔絕與持續》《月壤》《金樽》《侏儒紀》;散文集《飛鳥時代》;文化專著《紅門巨宅——王家大院》《二十四院的風度》《太山寺考》等。

上世紀九十年代開始學習油畫,師從宋永平。曾參加“鄉村計劃·1993”藝術活動。近年來分別在太原、長治舉辦“詩性的奔突”個人油畫展,2018年參加“靈性的回歸”首屆中國當代詩人繪畫巡迴展。

雲上之心 唐晉佛像篆刻展

雲岡美術館 。 七月