作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

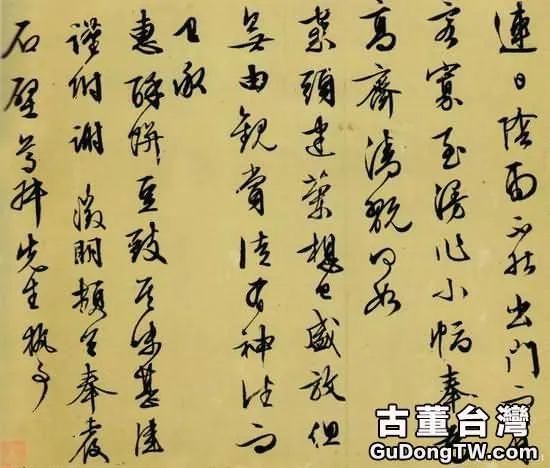

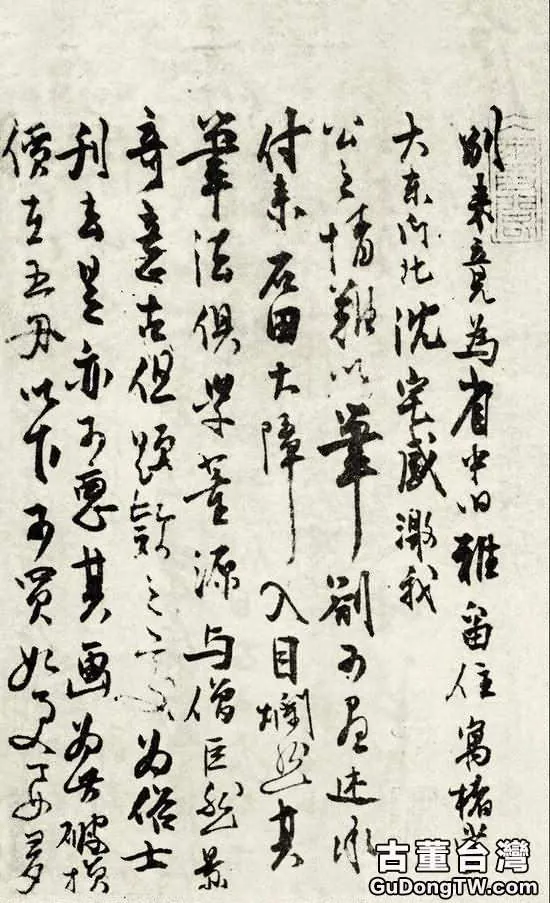

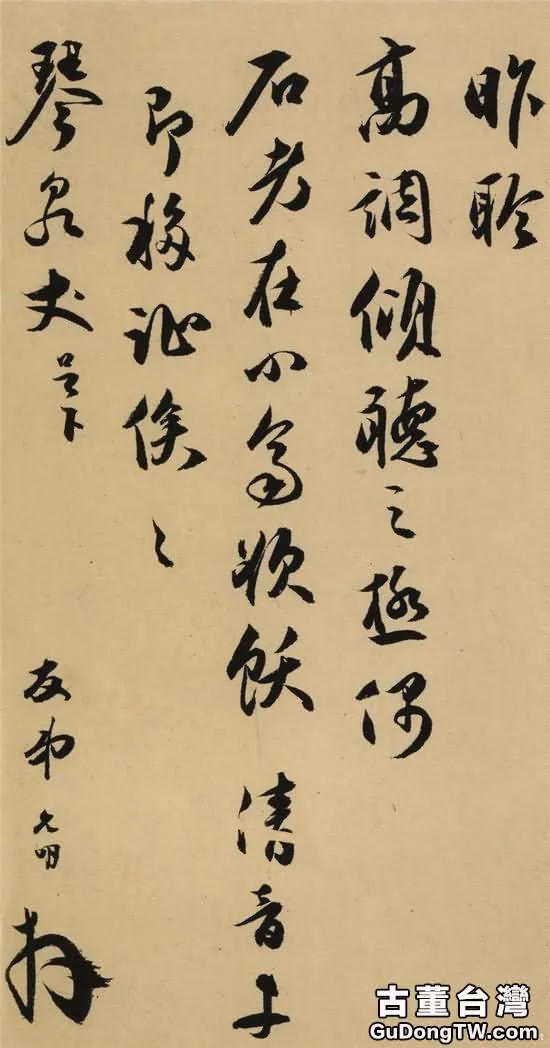

(明)文徵明與毛錫疇

信札,亦稱尺牘、書札、手札、書、啟、筆劄等,在中國古代,寫信是人們最普遍的書面交流的方式。信札作為文章之一體,很早就為人所重視,《文心雕龍·書記第二十五》記載古來筆札之尤者,並說:“陳遵占辭,百封各意;禰衡代書,親疏得宜。斯又尺牘之偏才也。”在後代文人的文集之中,信札也常常作為一個獨立的部分被編入其中,但多數情況下,並不保留書寫的時間,有時連受書人的名字也被刪去。顯然,文集的編纂者希望讀者瞭解的並非信札中的具體事件,而是其文學價值。在清初,周亮工、李漁等人甚至徵集同儕書札,編成一種獨特的選集,這大概可以看成是其時流行的小品文之流波。因為其明確的出版指向,作家在向編輯者提供信札時,則更為強化其文學意義,而信札本具的“事件性”無疑會受到弱化。

北宋太宗時刊刻的《淳化閣帖》,為後代集帖之濫觴,《閣帖》的母本多為內府收藏的前代書家的信札。它的刊刻目標與《尺牘新鈔》之類的選集完全不同。對於文辭和內容,編者並不關心,以致犯下許多張冠李戴的錯誤,為後來的研究者所詬病。作為編選者,以過板刊刻的方式保留與傳播古人的書跡,才是其立意所居。

因為尺牘兼具文學價值與書法價值,後代收藏家與出版家對此一直抱有濃厚的興趣。在明清時代的書畫著錄中,書畫家以及社會名流的信札常是收藏的一個重要方面,因為尺寸相對固定,收藏家常根據作家的時代、身份、事功等,將他的收藏分別裝訂成冊,如《明清兩朝畫苑尺牘》《明十五完人手帖》。這些作品有一部分保存至今,有一部分曾經入石,如《人帖》,也有的在晚清以後木刻印刷,如《明清名人墨寶三集》。在傳世的信札中,以明清人的作品居多,這為我們研究其時的文學與書法提供了重要的素材。

書畫應酬

書畫應酬是文人信札的主要內容。明代蘇州名人輩出,書畫家亦佔全國之泰半。有學者指出書畫藝術在吳門的勃興,與其時大批文化精英因不遇於時轉而潛心文藝有極大關係。那些富貴者“薄文翰為不急之務,溺情仕進,不復留心”,所以山林之士獨擅其美,從中可見世風之變。文人的書畫應酬大概有三種情形,一是書畫家主動贈予;二是書畫家酬答相知者,或者相知者作為中間人索求書畫;三是書畫家對一般“委託”的回應。

第一、二種情形大多建立在相當的友誼與互惠的基礎之上,受書(畫)人常常以禮品或是服務作為回報。如文徵明在寫給毛錫疇的信中說:“連日陰雨,不能出門,而賓客寡至。漫作小幅,奉為高齋清玩。”在這封信的最後,文徵明感謝對方惠贈酥餅、豆豉等物。事實上,從文徵明與毛錫疇昆仲間大量的通信中,我們發現幾乎每次都提及收到了對方的禮品。在給另外一位友人石門的信中,文徵明寄上扇畫一幀,並說:“凡君所須,未嘗不為君盡,而來書乃有羨於茂甫,何耶?”能夠有所須即為操翰,自非深情厚誼莫辦。友人遠行,文徵明亦常常主動贈與書畫,如正德十三年(1518)冬,王韋赴任河南提學,文徵明當年臘月的信中,奉小畫一軸並系短篇贈行。文徵明兩封寫給鄭善夫的信也都提到對方榮行,在第一封信中附寄小扇拙作及小書粗絹;在第二封信中附寄小詩拙畫為行李之贈,又作書四紙,以為對方途中人事之用,此外更有小楷一紙,奉供舟中清玩。有時求醫問藥,文徵明也會以書畫作為交換,如在給半雲法師的信中,他求十香膏以治疥癢,同時寄上扇畫,聊表謝忱。

文徵明傳世的信札中,有相當部分都是書畫應酬的內容,這些信札幾成套路,大體先抱怨自己忙、冗或是病,其後再表示“旦晚課上”,這些信基本都是收到對方所送禮物後的回復。如在寫給陳啟之的信中,他說:“蓮黃皆佳品,領貺珍感。向委寫除夕詩,因稿簿失去,不及具上。旦晚尋得即錄奉也。”文徵明收到的禮品從餅、筍、魚、蟹到他不敢吃的河豚,不一而足。

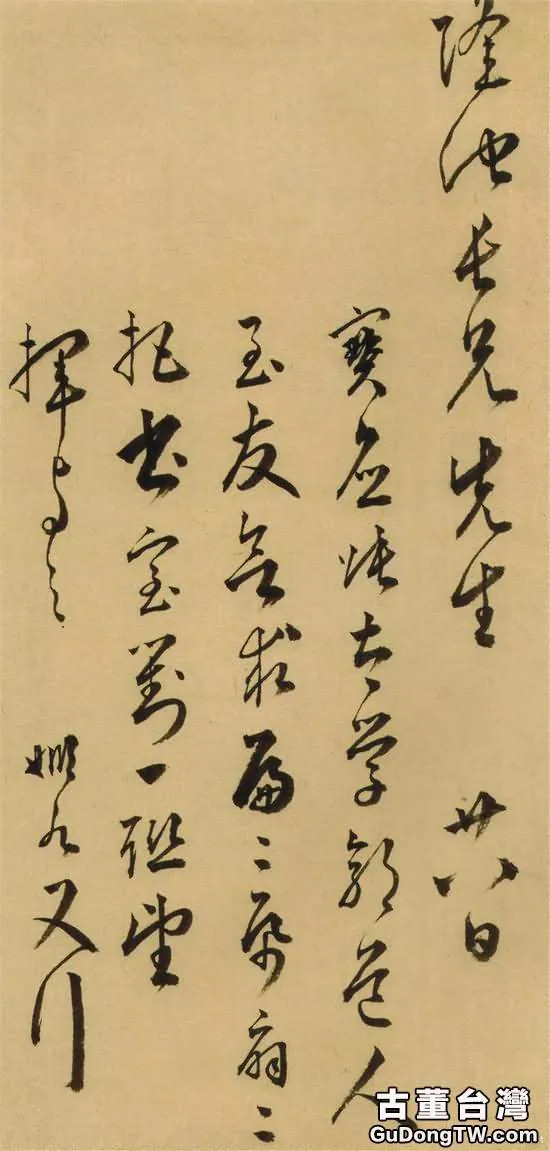

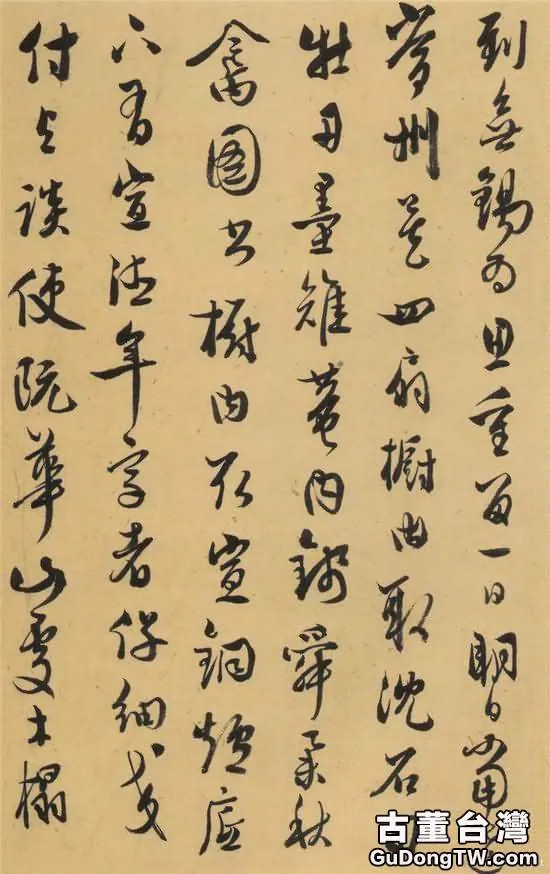

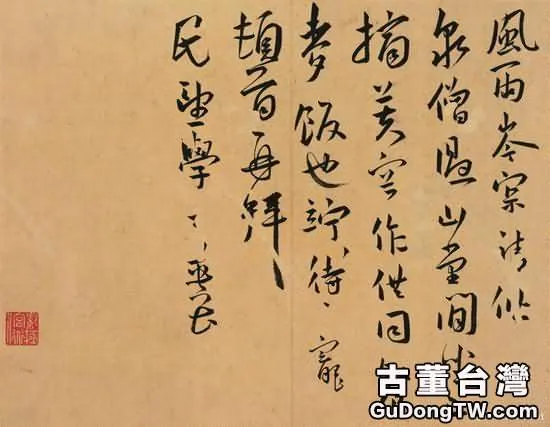

(明)黃姬水與彭年

同儕之間的請托,則多少有互惠之意,往往遣詞直截了當,亦少見禮品往還。如王稚登致書錢榖,明確要求“畫筆佳者見惠一二”。張鳳翼請彭年為書《桃花源記》,以與陶淵明文、文嘉畫足為三絕。但請友人作書畫,更多是為了派其他用場,如彭年《與蘭西》云:“奉上扇二柄,乞妙染,並草書二紙,乞盡打上圖書,明早當詣領也。”一下子要求對方創作四件作品,且次日早晨就要取貨,顯然有急切的人情需要應付。又如文彭請錢榖為作三扇:“須今日動手為妙,欲作人事也。至懇至懇。繁簡但憑尊裁。”這裡所說的“人事”,就是人情酬酢之意。有些作品則是為友人所求。如文嘉在寫給陸師道、王世懋的信中,談到有人托乞二人詩翰,故附寄有瓣瓣花扇一柄,希望收到之後立即拈管。黃姬水則幫助寶應張太學向彭年求匾額二紙、扇二把及書室對一聯,在寫給彭的信中,黃希望他馬上揮賜。

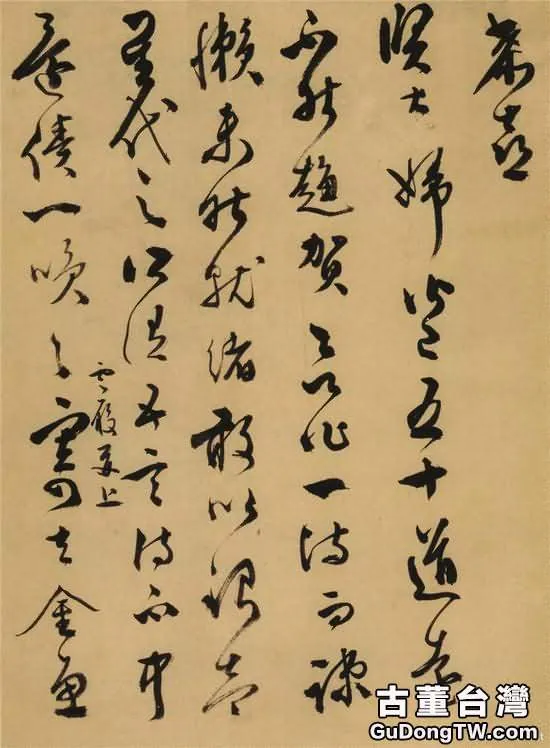

有時請托人還會對作品提出具體要求。如周天球為人請陸師道書《容閒閣詩》,在信中特別交代格式:“渠意欲於首行只書寄題南泉先生容閒閣數字,末只書名,不必歲月官銜,正與衡翁、酉室一樣,作配故也。”王稚登則要求錢榖畫作的落款題“《善權洞圖》,寫奉少溪宮詹五十之壽”。這裡提到的少溪,即項元汴之兄篤壽,顯然此畫乃為祝壽所求。文肇祉請錢榖作畫扇,要求“用心一畫白燕”。黃姬水請一位友人作二扇,“其一送陸五湖,煩作《清涼山寺圖》,蓋分得此題故耳。其一送陳雨泉,煩作雲山,略類滇中之景足矣”。連具體的畫題及題材都有詳細的規定。嘉靖戊子(1528)九月十一日,文彭作書請朱朗畫花卉,不僅要求分畫水仙、梅、山茶,牡丹、桃花,葵榴,芙蓉、菊花,且每幅都要有王榖祥的題詩,至於尺幅,“止用三尺絹稍長些,作四幅,必要設色者”。

(明)文彭與朱朗

有時因為遲滯,請托者甚至有所抱怨。如前揭文肇祉《致錢榖》,因錢榖遲遲沒有動筆,文肇祉有些不悅:“所煩扇如何遲滯不說起?……就是老兄出名,且來商量停當如何?”彭年在給錢榖的信中,也提到對方前曾許以絹畫二幅與後山換茶,望立即著手,不可使朋友折本。如果不欲換,則作罷。而作者則往往會因為拖延時間而表示歉疚,尤其是得到對方的贈禮之後。如彭年《與修和》云:“尊扇知兄自用,故爾遲遲。亦不敢草略故也。乃辱仙桃為餉,實幾杖之賜也。領次感愧,一二日間定書納。”陸師道收到錢榖惠贈的蟹之後,甚懷愧意,因對方所托《椿齡卷》尚未完成。在這封信中,他表示稍暇當並書五軸課上。

高居翰在《畫家生涯》中,極不恰當地將文人之間的互相請托視為藝術家與代理人的關係。1從這些文人信札的內容看,如果有所請托便稱為“代理人”的話,那麼吳門大多數書畫家都既是藝術家,同時又是代理人。其實吳門文人間的相互請托多有互惠的特點,我們常常發現,這一封信中是甲有求於乙,另一封信則是乙求甲作畫。彭年在寫給錢榖的信中,幫助張獻翼求作《白岳圖》一葉,以贈何姓巡江御史。在信末,他也提道:“尊卷一二日間題上。”可見錢榖亦有求於彭年。

(明)璩之璞與人書

第三種情形則多少與交易有關,即使不是以現銀作為交換,也應該是等值的貴重物品。如無錫收藏家華雲與吳門書畫家文徵明、唐寅、王寵等關係甚契,這些書畫家也為他創作了大量作品。華雲家貲雄厚,在書畫求索的同時,出手應該相當大方。如文徵明在給他的一封信中表示收到“厚贈”,才動手完成了對方委託書寫的匾額,而整封信中文徵明花費大量的筆墨來談論自己的病痛,以示非故意拖延:“徵明近苦風濕,臂膝拘攣,極妨動履,痰咳交作,日夕憒憒,百事不舉,衰老氣味日益日增。如何如何。”有時,不斷送禮亦是一種有效的催促方式。如文徵明《與懷東給諫》云:“數拜多儀之辱,情意稠疊,令人不敢當。領次惶悚,所委因日來忙並逋緩,旦夕稍閒即課上也。”

文徵明在寫給心秋文學的信中,附寄畫冊一幅,橫捲雜書二幅,大書一幅,大小單條四幅,文徵明似有不解地問:“付來佳楮索拙筆者,一何多耶?”這麼多作品,不大可能出於贈送,但文徵明沒有明確提到潤筆,只是說拜領雅貺。而在另一封信中,文徵明受一位胡令君遠托,書寫《練莊碑文》,對方為此贈與了豐厚的潤筆與禮物(濡潤盛儀)。在他的兒子文彭、文嘉那裡,提到潤資的情形則更為常見。如文彭在給李承烈的信中,直接告知對方:“畫價一兩五錢,字價一兩□□。”文嘉《與鶴湖札》也提到“書儀之惠”。在寫給項元汴的信中,文嘉告知已收到寄來的果餅及潤筆五錢,作為回報,“四扇如命寫去”。根據一些信札資料,文嘉很可能是乃父書畫酬應的重要中介人。如袁曾有書與之,告知同年陳士仁行期甚促,所求文徵明的作品還未干當,望其代為懇言。在嘉靖甲辰(1544)七月十三日寫給采葑教授的信中,文嘉告知對方,因父親手背瘍發,未能近筆硯,所有委託的書畫,只能延至下個月初才能從事。

(明)謝時臣與人書

印章

明代中葉,蘇州文人篆刻蔚為風尚,文徵明、陳淳、文彭、文嘉、許初、王榖祥、劉稚孫等皆善篆者流。張鳳翼《題程彥明印譜》云:“予少負此癖,與文國博壽承、許太僕元復、王考功祿之三先生談之,未嘗不移晷也。”1可知文彭、許初、王榖祥諸人篆刻在當地的影響。在文人手札中,有一些內容與印章有關,對於我們瞭解其時的印壇亦有幫助。如關於文彭是否能夠自刻印章,目前被使用最多的是周亮工《印人傳》的記載,據說文彭起初喜篆牙章,命金陵人李文甫鐫之,後在南京得四筐燈光凍石,才開始自篆自鐫。2不過文彭《致胡汝嘉札》提到為對方治印事:“瓢印大不愜意,須用重作,前日已略為改正,尚未停當,出月初當為公料理,不誤。”按,若僅僅是“篆印”則似不必過長時間來料理,此處重作云云,很可能是重刻。這為我們瞭解文彭是否自己刻印提供了更為直接的證據。是札又云:“當時陳白陽有‘翠雨堂圖書記’,甚好,惜不曾鉤得,憶在書冊上有之,但倉卒不易檢耳。”則又是陳淳刻印之明證。又如在寫給王榖祥信中,王寵曾問及托文嘉所篆“北海之裔”一印,不知斟酌得否3,則清人徐貞木以為王寵善篆刻,必非實情。

關於印材,在信札中也經常提到。牙印在明中葉相當流行,都穆在寫給時川親家的信中,望對方惠以牙圖書璞。周天球則幫助存叔尋找刻牙印的工匠,不過雖早已托付此人,但因其多住昆山,未能及時嚴促。在同時期的方用彬親友手札中,銅、牙、玉都是極其流行的印材,如黃學曾在信中乞方氏刻印:“不佞尚乏數圖書各色,具別幅,煩公暇中一成之。或用牙,或用銅,俱隨便。然銅宜用高長,勿以鈕為之更妙。”篆刻家汪徽在一封信中談到自己能治玉印:“敢留玉印一方,作足下表德,為足下佩之。……弟不為人篆玉章已十數年所矣。今復技癢於知己之前耳。竹杖奉上。外玉印一完璧。”但石質印材在明中後期也已經進入使用,佘祈在寫給方用彬的信中,談到方托他購買青田石,他認為青田隨有所得,不過篆刻常材,必非方氏所需,故讓方氏詳示他要的是何等質色。

(明)王稚登與韋翁姑父

時人對於漢印的欣賞,亦無疑義。如文嘉《致胡汝嘉札》提到給對方寄上《漢印編》一冊;張鳳翼在寫給蘋野的信中,特地邀請對方“攜漢玉印過小園,當焚香煮茗賞之”。吳門篆刻家的白文印章多仿漢制。如璩之璞在寫給雨庵的信末,鈐“抱璞居士”“豫章璩生”白文印二。璩之璞寓居上海,篆刻素負重名,如朱簡《印經》在討論三橋派時,將之視為重要的成員:“乃若璩元璵、陳居一、李長蘅、徐仲和、歸文休暨三吳諸名士所習,三橋派也。”但對於他的印章風格,研究者素無直接的研究資料。這兩方印章,都是典型的漢晉印章風格,不僅讓我們對璩氏印風有所瞭解,也能夠作為旁證來糾正三橋派“未脫宋元之習”的印史評價。

此外,一些明人信札中涉及當時印人,信箋上也時常鈐蓋印章,如果能夠系統搜集,可為明代篆刻史研究積聚許多第一手材料。僅就方用彬親友731通手札而言,就提到徽州若干印人,如方用彬、吳良止、方從吾、汪徽、胡鑰、潘緯等,這批信札有一部分鈐有名章和閒章,大多出徽人之手,合計約有100枚,彙集起來便是一冊明代徽州印譜,可窺其時印章旨趣之一斑。

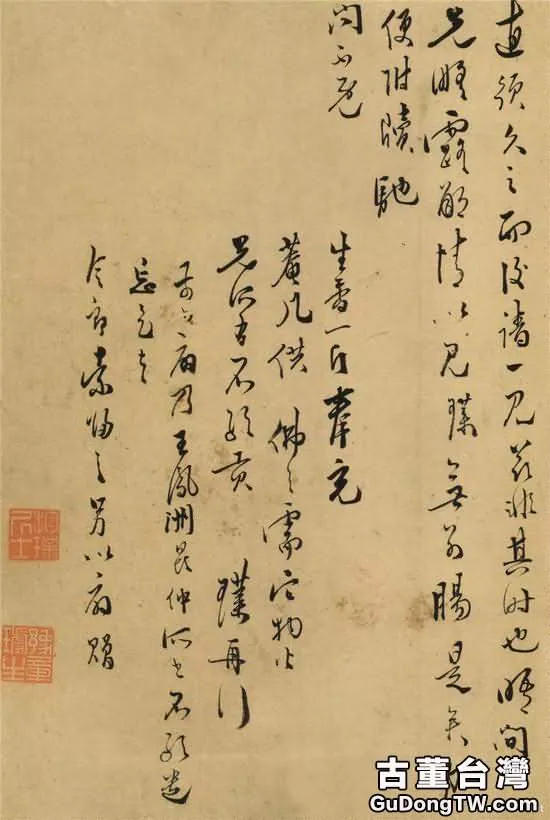

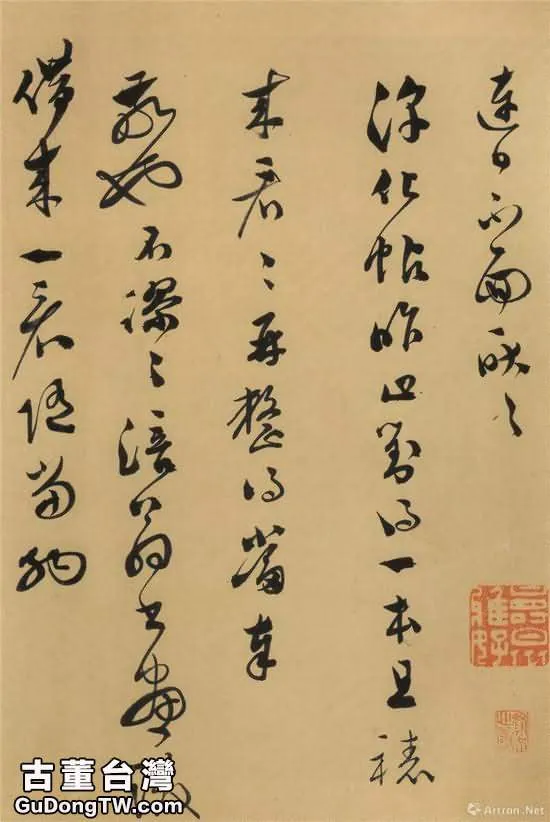

(明)文徵明與湯珍

古代書畫的收藏與買賣

對於書畫家而言,若有機會觀看古代書畫法帖,不啻是創作活動的重要源泉。文徵明聽兒輩說起袁褧新購趙孟《桃花賦》甚是精妙,立即寫信表示欲得一觀。彭年曾函請項元汴過宅,與文嘉共賞所得《寶晉齋帖》。吳門收藏大家韓世能藏有趙令穰的《三生圖》卷,有蘇軾、趙孟手題,他寫信約請一位收藏類似作品的藏家親臨觀摩。此前,這位藏家曾將自己的收藏讓韓過目,韓認為“果妙品”。借觀書畫也很普遍,文嘉曾向袁褒借新裱《黃庭》。文彭則曾向陳謙(訥庵)借觀所藏張旭《前聞帖》,並承諾倘有所得,當仿其意作草書《千字文》一卷相贈。

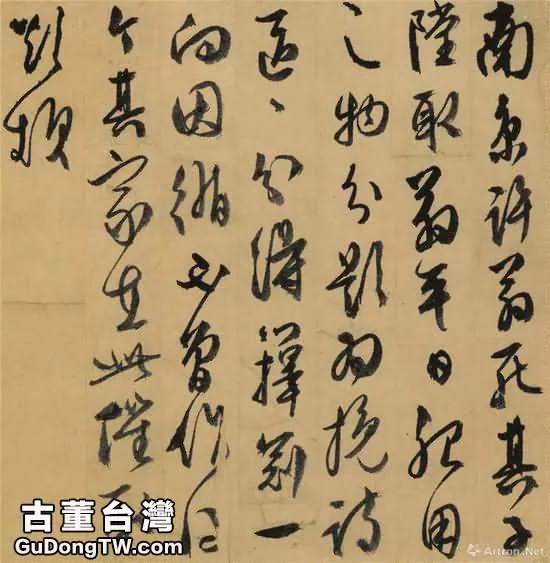

書畫買賣在信札中也有蹤跡可循。如謝時臣在和一位庚石先生討論沈周畫價時,認為這件大障“入目爛然,其筆法俱學董源與僧巨然,景奇意古”,但可惜題款為俗人刊去,因為破損,謝時臣認為價格當在五兩以下,他告誡對方,“如更要多,不必成此”。又如項元汴得知南山長老藏趙孟手跡,遂作書乞竹園上人為作一柬,促此僧持來一看,並聲明當出高價。如果僧人不願前來,則他本人馬上持銀去買。在另一封寫給友人的信中,他又聽說李某某藏趙令穰《溪亭圖》,不知是否已經出手,若仍未變賣,請他勿輕示人,他旋即前往售之。王稚登則在給姑父韋翁的信中,指點他在四扇櫥內取沈周《牡丹墨雉》,半偈庵內取錢選《秋禽圖》,書櫥內取宣銅爐,底下有宣德年制者,交付來人。從這些交易活動中,我們既看到精明收藏家的靈敏嗅覺,也看到文人逐利之一端。

書畫收藏必須要有專門的鑒定眼光,收藏家有時需要有豐富經驗的書畫家的襄助,如萬曆己卯(1579)正月十九日,文嘉為項元汴鑒定趙孟畫作,以為神品精妙,不必更疑。文氏兄弟不僅為項元汴等人鑒定書畫,他們本人也是當日重要的書畫收藏者與經營商。如文彭在京收得朱之垝牡丹四幅,精而價廉,又收吳興沈士偁臨董源《春蛟起蟄圖》,筆力雖弱,卻能想見北苑規模。在寫給錢榖的信中,他表示歸時當共賞鑒。信中他還提到前日有一些畫作寄歸,想必錢已見到,但未得評語,不識以為何如?在這封信中,他還談到贖畫一事遇到麻煩,令人氣憤。關於文氏兄弟的古書畫交易活動,在一般傳記和文集中很難見到,但信札中卻能覓得幾分消息。

(明)王稚登與松巖

代筆人

文徵明的畫作有代筆人,為我們所熟知。如在寫給朱朗的信中,文說:“今雨無事,請過我了一清債。”從了一清債可以推測他幫助文徵明完成了所接受的一些委託畫作。朱朗本人的山水也酷似文徵明,並常常“托名以傳”。1錢榖也是文徵明的代筆人之一。黃姬水在寫給錢榖的信中,請他為作《喬松大石圖》,並請文徵明親筆題款。2在另一封信中,他提及有一位友人即日啟行,望錢榖立即為作扇頭佳制,以作贈別之禮,這件作品同樣要求款書“衡翁”,且最好能夠著色。

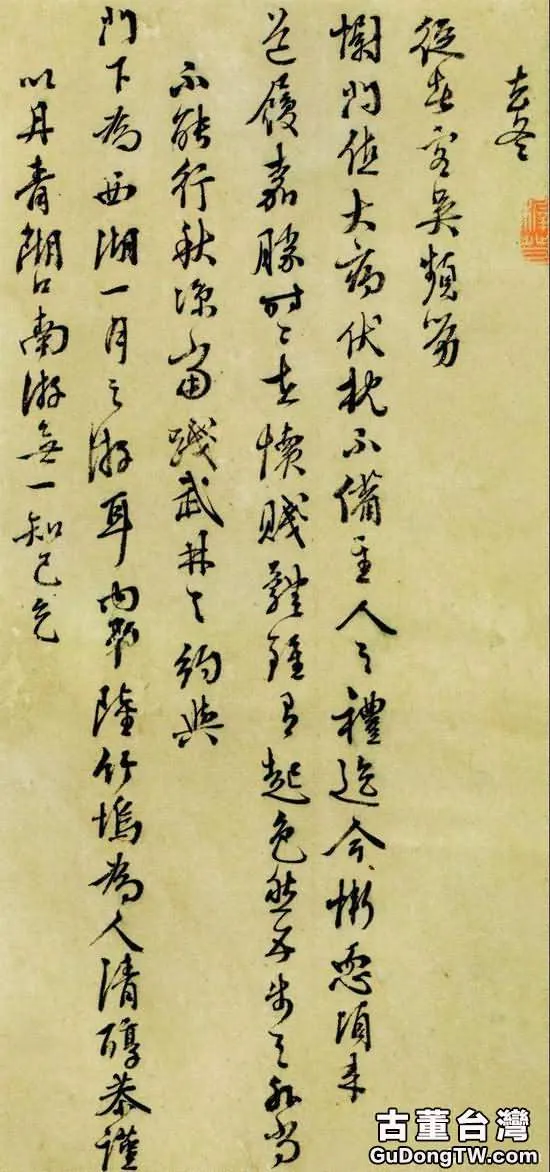

事實上,文徵明的詩文亦多代筆,湯珍是主要的代筆人。如南京許堂之父去世,托文徵明作輓詩,但文迄未著筆,待到其家到文府催取,他才急忙寫信給湯珍,欲煩代作一首,且要求他千萬勿拒。在另一封給湯珍的信中,文提及:“向煩撰受聘回書,已蒙慨諾,今其人在此坐取。專人奉告,望撥忙干當。”並說如果今日能夠動手,則出至幸。詩文代筆非文徵明一例。胡纘宗在給友人的信中,提及好友彭汝實以乃親墓誌相托,且促之甚嚴,自己未能動筆,敢求對方大筆,“為我揮之”。

在寫給吳子孝的一封信中,王世貞提到自己於吳中前輩諸名公共得七十像,像各有贊,即我們所熟知的《吳中往哲像贊》。信中他以吳子孝父吳一鵬(即“先文端公”)贊稿並像奉納,同時請吳命郡中善小楷者為之抄寫全部像贊,書成之後,再蓋上王世貞的印章。這封信王世貞特地以小楷書就,並在簽名處鈐蓋了印章。王世貞的這封信無疑是為了給代筆人作一示範。但類似的作品,使得我們的書畫鑒定面對更為複雜的局面。

(明)祝允明與琴泉

介紹人

向有勢力者介紹自己的親友與門生,希望得其關照,是明人信札常見的內容。這其中相當一部分與科舉有關。如陳沂嘉靖丙申(1536)八月七日在寫給太僕相公的信中,介紹捨親石岳,此人“雅飭之士,今來卒業南雍,欲謁長者而求通於僕,敢以瀆聞司成先生。倘蒙推薦一言賜與進尤出望外”。嘉靖辛卯(1531),王寵寫信給南京顧璘,介紹他的門生楊伊志:“楊子任補南曹,朝夕得侍門下,甚喜。子任青年美奕,正閉戶讀書時也。幸與進門牆,僕與受賜焉。敢以此子累執事,千萬見諒。”王寵本人到南監讀書時,長兄王守也曾寫信給供職南都的王庭,請其多加關照:“舍弟夏中到監,凡百幸賜教益。”

明人的介紹信,另一主要內容是向對方介紹刻工、書畫家和印人、墨工等各式匠師。如唐寅《與敬亭施大人》云:“子載善刻碑文、牌匾,並善書,並此奉啟。”文彭則向好友彭年介紹朱朗,“藝追閻、李,誠近世之所罕者。”王稚登《與松巖》云:“內弟陸竹塢,為人清醇恭謹,以丹青餬口,南遊無一知己。乞賜游揚,廣其聲價。吾丈素好為德,想能推及不肖屋烏,至懇至懇。”鄒迪光介紹以技藝餬口者最夥,如《與孫戶部》云:“有友朱念修者能讀先秦兩漢六朝書,為古文詞詩歌咄咄逼人,而詩更玄詣。至書法繪事又其緒餘,乃雲間才人也。今來白下,願一見顏色,特引之左右。”他寫信給馮元敏介紹畫畫的戴冠卿,“所為丹青,山水仿趙大年,其人物仿李龍眠,起禽獸花木出自胸臆,而下筆如生,不落近人窠臼。”希望對方加意遇之。此外,又向袁金華、陳眉公、張衢州、史金吾介紹印人洪生,向張憲副、趙凡夫介紹印人鮑生,向王太古介紹墨工方玄卿,向王稚登介紹墨工游鹿野,向趙宧光介紹刻書人邵古華,不一而足。這些信札雖未見傳世,但都收錄在他的各種文集之中,為我們研究此一時期的文藝活動的中介人提供了許多重要的資料。

在明人的介紹信中,還有非常獨特的一個群體—術士。如陳淳寫信給韜叔,介紹高郵星士張一峰,說此人相人甚妙,非他術士可比。望對方抓住機會,“細扣之,不可失”。文彭也曾向人推薦:“術士方對山求見,幸惟與進。”王寵因善病,篤信占算,在寫給文徵明的信中,他曾提到“僕此疾占算者皆雲立秋可望愈。今秋風洒然,真覺沈痾漸去,兩日山居甚樂也”。他向顧璘引薦一位何星士,認為他的卜算“頗有驗”,又將這位星士介紹給門生王榖祥。

(明)王寵與石岳

休閒生活

此外,文人的休閒生活,在信札中也有一些反映。如聽琴,祝允明《與琴泉》云:“昨聆高調,傾聽之極,偶石老在小齋,欲飫清音,幸即移趾。”祝允明因心折於琴泉的技藝,在友人過訪時,亦邀請琴人現場表演。聯繫到吳門畫家為琴師所作畫卷與各種題贊,2可知與晚明的觀劇不同,明中葉吳門文人更熱衷於器樂。

對於花的細膩觀察與玩味,也是吳門文人的一大特點。這種精細的感受,是他們雅致生活的一個面相。如祝允明得到友人王侍御所送“紅白梅”二枝,對此先春之景,歡喜踴躍,特地向表弟子行借花瓶以貯之。1蔡羽在寫給王守兄弟的信中,專門報告牡丹花今歲特盛,根頭出四小條,枝葉俱肥云云。2在給石岳的一封信中,王寵邀請對方在風雨岑寂之時,偕泉僧過山堂閒坐賞芙蓉花。3黃姬水也曾邀請惠泉上人師徒共賞盛開的盆荷。

(明)文彭與胡汝嘉

與聽琴、賞花相比,文人玩金魚則是有些奇特的旨趣。文彭在給胡汝嘉的信中,說自己在庭中設一小盆,欲得金魚數頭,聽說胡的父親有之,希望能轉乞數頭相惠。在這封信中,他還自稱近日棋著已能通神,望對方過來一試。在寫給朱朗的信中,文彭特別寄去金魚四枚,白尾二,黑眼二,“皆是佳種”。莫如忠與文彭有同好,在寫給吳江老先生信中,他說自己近有蓄魚之興,向為對方乞20尾,“他日濠梁觀,當期惠子共之”。可見文人玩魚,意在咫尺池塘而有濠濮間想。而陸應陽《與方庵札》,則提出要贈與對方小蟲一對,似乎更是玩物中之細者。

一個時期、一個區域的信札,所反映的內容必有其特殊的關切,而不太可能在另外的時代、另外的地區有完全一致的訴求與表達方式。本文透過所見明代吳門的文人信札,對其中的相關內容進行簡要的分類與討論,指出其中的一些材料可以補證藝術家的社會活動,尤其是一些相當私密的函札,提供給我們認識更為真實、生動的藝術家的機緣。根據這些材料,本文更為集中地討論了明代吳門文人生活的各個面向,從書畫應酬、碑帖刊刻、古畫購藏,到借書抄書、文房裝潢、休閒生活,無論是資料的數量還是稀見程度,都有可能為我們的藝術史研究開出新境。遺憾的是,本文所引信札的收信人有一部分可以考證確鑿,但也有一部分在明人文集及地方志中已無蹤跡可循。倘若將來能夠確定大多數往還書札的寫信人、收信人的身份,以及書信的時間範圍,這些材料在研究中將會發揮更大的作用。

作者為浙江大學文化遺產研究院教授