作者簡介:芝麻开门,古董臺灣網網站站長,愛好古董古玩收藏,尤擅長古錢幣類鑒定。

《潘天壽書法集》序

潘天壽書法是二十世紀中國書法史的重要組成部分。然而,由於為畫名所掩,更為習慣思維所囿,對潘天壽書法的認識和研究,至今仍停留在”畫家書法”或者”個性化”、”反正統”、”創新意識”之類的淺表層面上,而未能從歷史文化意義和書法本體的角度展開進一步探討。值此編印”潘天壽書法集”之際,試從後者作點分析,也許能發現某些為以往所忽視的東西。

自從書法依托知識者人人必習的歷史情境鼓蕩起”美用合一”的藝術風雲以來,每一次重大的變革,都伴隨著社會學意義上的移位和本體論意義上的調諧。如果說漢魏六朝以字體與書體的雙重演化建構了書法藝術的中心版圖,唐人的”尚法”與宋人的”尚意”從求外與求內的不同維度上凸現了書法藝術的生存邏輯,元明的帖學潮流和清代的碑學運動在光怪陸離的風格變換之中拓展了書法藝術的內涵與外延,那麼,在文化積澱、現實需求、觀念技巧、創作主體和接受群等因素的綜合作用下,上述種種變化,既是書法賴以切入歷史發展脈絡而繁衍生息的社會學依據,同時也蘊含著書法賴以確證自身而區別於其他藝術形式、其他文化形態的本體性抉擇。隨著以中西文化碰撞與交融為契機的近現代社會的崛起,”美用合一”的傳統格局逐漸瓦解,書法一方面結束了知識者人人必習的歷史,從而斬斷了與日常生活的聯繫,喪失了文化人格標誌的倫理性普遍意義;一方面又突出了它作為一門自足藝術的專業化傾向,使審美性的普泛化價值在與之相關的人群中得到更加純粹的體認。

這是一場中國書法史上任何時期都無法比擬的深刻嬗變。鋼筆、鍵盤取代毛筆,新式教育取代舊式教育,現代知識分子取代傳統文人,不僅將創作者、闡釋者、接受者合而為一的整合態勢析解為書法家、理論家、普通受眾的分裂局面,將為書法而書法與為人生而書法集於一身的傳統從藝品格改造成現代社會分工體系下的職業化或類職業化的行為取向,而且導致一個更具本質變異性的後果–蘊含於毛筆文化和文言思維之中的那種獨特的人文情懷,那種源遠流長、習焉不察的生命理性精神,將因寄寓條件的喪失而悄然遠去。如同離開了天然棲息地的珍稀動物,儘管得到現代生態平衡觀念的悉心呵護,卻無法以其自由之身參與生物鏈的建構,無法行使其順暢自在的生命力。正是基於這一傳統的斷層,現代派書法舉起了反叛的大旗,在變形、反諷、異端、間斷性、多元論、解構主義等等會同於西方現代主義和後現代主義文本的多變語境中,張揚著否定、懷疑、探索的躁動意緒。

將潘天壽書法放進上述背景加以審視,便不難發現,它既是這一特殊時代的反映,又體現了超越這一時代的某些為特定主體意以所堅持和追求的價值內涵。

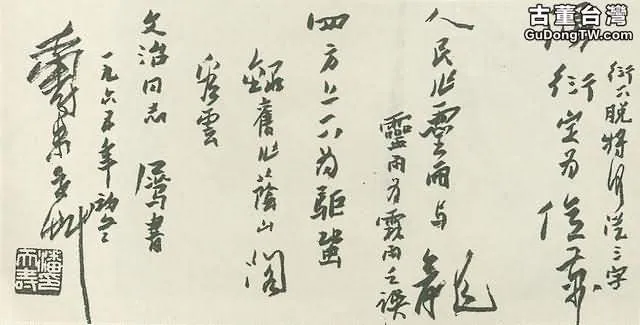

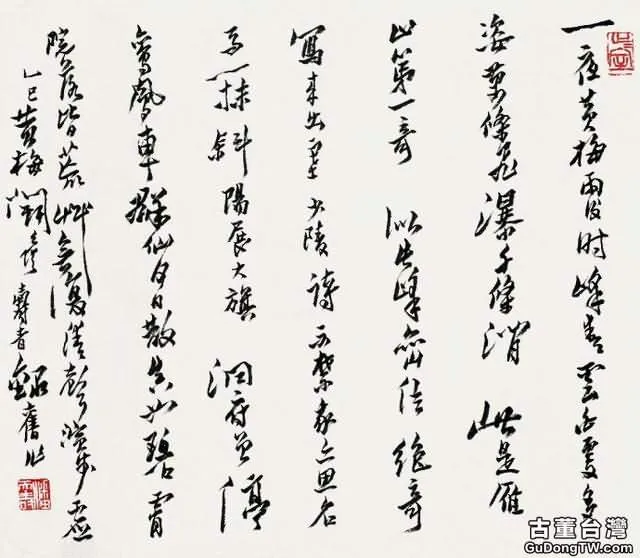

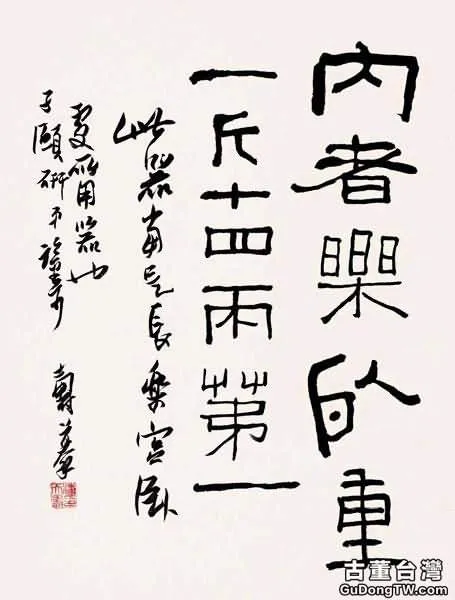

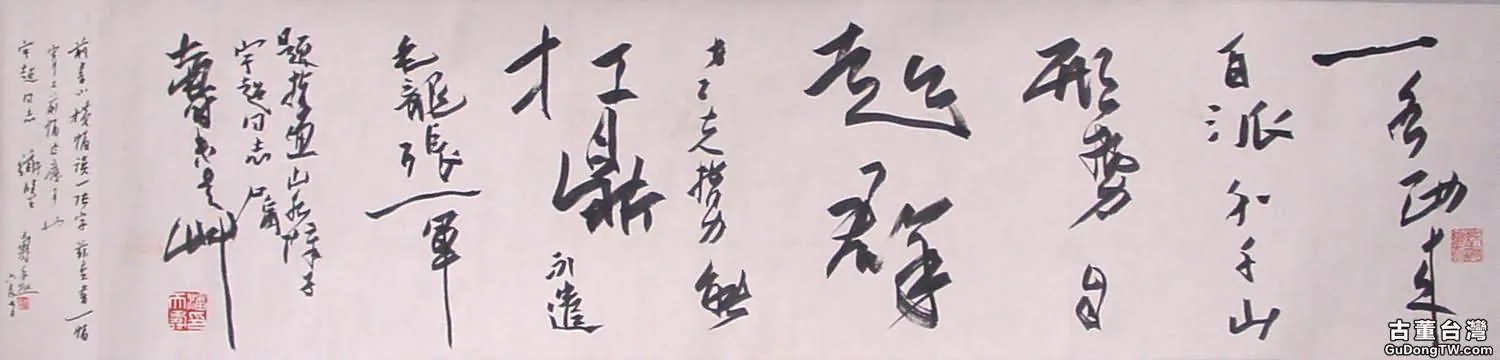

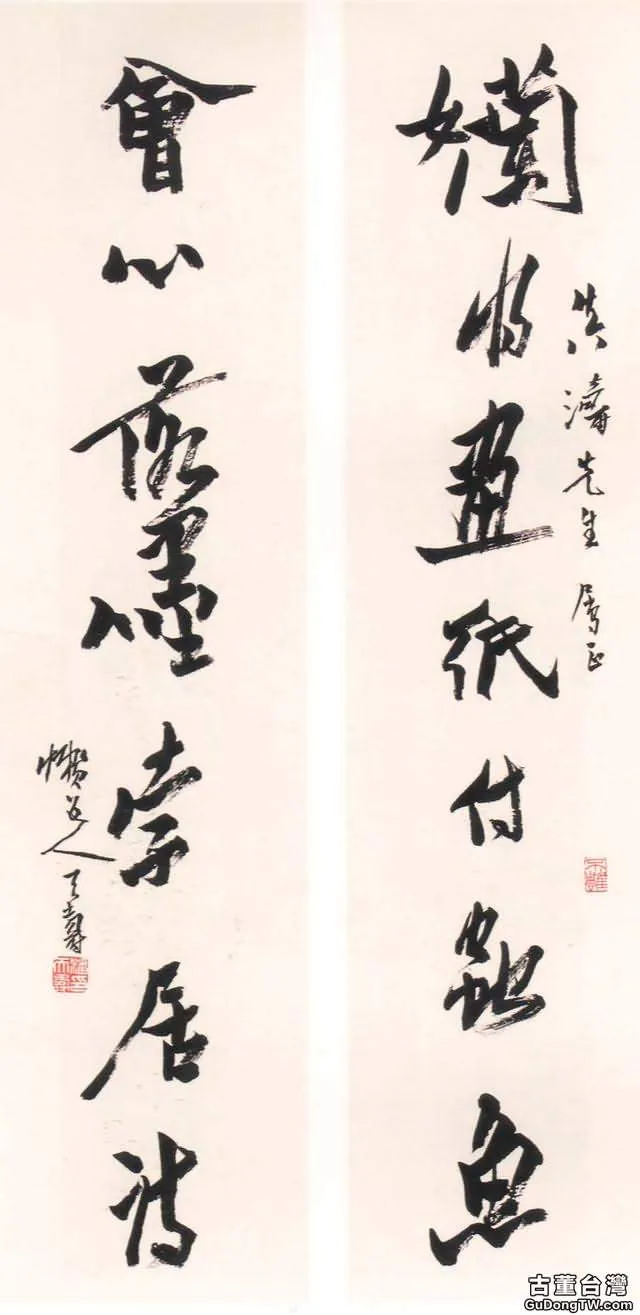

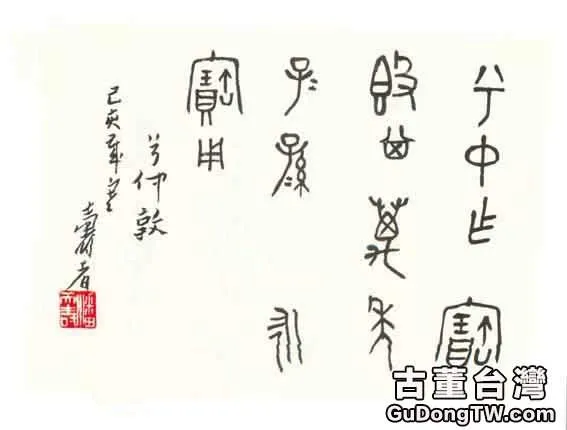

由於抗戰時毀於兵火和十年浩劫中毀於動亂,現存的潘天壽書法作品,已難以串連起一條細緻的發展脈絡,但以二十世紀三十年代中期為界,仍可看到兩個不同的階段。前一階段書體較多,取法較廣,面貌輾轉變化,而又有多憑天性書寫的成分貫穿其間,後一階段以融會黃道週一路書風為特徵,書體漸趨穩定,法度日見精嚴,鮮明而強烈的個人面貌得以確立、在成熟期書風中,最富於特色、最引人注目的當屬行草。與其篆隸書以圓筆築基不同,訴諸行草書的多為側鋒方切和側帶中、中帶側的用筆,除了少數筆畫被誇張拉長,或輔以牽絲連帶外,點畫皆短促斬截,隨著起筆轉鋒動作順勢而過,或收鋒或出鋒,或折鋒轉入下筆,而極少藏頭逆鋒和圓轉形態。這種瘦勁、生辣、峻峭並略帶荒率的線條形質,作為潘天壽書法藝術的構成元素之一,在另一個尤為作者重視和強化利用的構成元素–空間特徵的並協處理之下,愈加顯得與眾不同,無論謀篇、行氣、單字結構,還是單字內部的空間分割;無論章法行列之間被刻意強調並充分調度的聚散、避讓、傾軋、生剋,還是結字造型的大小錯落、斜正穿插、疏密映襯以及移位、反常、重心欹側多變,乃至由字與行、點線與空白的圖地互動關係所建構的收放對比、動靜對比、虛實對比、無不貫穿著造險、破險、以險制夷、反欹為正的主導動機,那種平直的線條、勻稱的結構部件、嫻靜整齊的字形和行列,是與之絕緣的。在某些作品中,不僅通過減縮、誇張、錯置、割裂單字結構的方式,以服務於章法上的開合起落效果,而且打破行行相列、正文與署款主從分明的傳統習慣,使正文的一部分寫成獨行大字,另一部分驟然變小而與署款相混同。有時候,為了整體構成的需要,作者似乎故意製造錯漏字,增沒補白,用以調整字序、字列、篇幅及其空間關係。早年用筆上的恣肆率意,如今內化為空間形式上的恣肆率意。它標誌著潘天壽對傳統成規的反叛與突破,體現了?quot;觀賞”而不是”閱讀”作為書法藝術首要目標的美學思考。

傳統書法以寫字而不是藝術創作為起點的價值取向以及具體先於抽像、直覺勝於理性、感悟重於分析的思想方法,經過二十世紀初以來的那場巨大嬗變,儘管增加了審美的自覺意味,卻並未動搖其深厚根基。且不說李瑞清、曾熙、潭延闓的不同書風均以復古為旗號,也不說沈曾植、康有為、沈尹默的狂狷各異,皆未逾越士人風規,僅就兩位極富革命性的人物–於右任與毛澤東而言,就不難發現守護型的傳統主義立場,於右任以領袖書壇的宏大氣派推廣標準草書運動,但在?quot;易識、易寫、準確、

美麗”的改革手段與北碑派審美趣味的學術目標之間,其實隱藏著一個無法彌合的悖論,前者的寫字立場恰恰構成了對後者的藝術觀念的反動。毛澤東以罕見的熱忱和富於表現主義色彩的激情醉心翰墨,其晚年的草書成就並不亞於號稱”草聖”的於右任,但對待書法的動機,則仍然局限於”休養腦筋,轉移精力,增進健康”的傳統藝術觀,而難以找到與其永不止息的革命精神相匹配的革新思想。相形之下,潘天壽以”觀賞”為主旨的書法藝術取向就顯得分外突出。他那種超越了碑帖之辨,超越了正統與旁門之爭,超越了傳統與現代的對立化思維方式,以深入構成元素的洞察力支撐其藝術創造實踐的不懈努力,在二十世紀中葉之前的書法家中可謂鳳毛麟角。也許正因為如此,人們很容易滯留在習慣的視角里看待潘天壽作品,往往從”一味霸悍”、”不雕”、二爨、《瘞鶴銘》、黃庭堅以及黃道周、倪元璐、沈曾植、吳昌碩之類的取法對像中尋找其形式與價值的淵源,而無法感受那層為特殊時代所催化卻只有極少數人予以自覺體認的新穎意義。

從寫字立場到藝術立場,從以字為形式單位的書法觀念到以點線空間等構成元素為形式單位的書法觀念的轉移,與潘天壽的另一身份–中國畫家不無關聯。檢索中國書法史,能發現一個發人深思的現象:在其早期,更多的是援書入畫,而到了晚期,則逐漸反轉為援畫入書。粗粗排列一下與此相關的歷代名家,如蘇軾、米芾、趙佶、趙孟頫、文徵明、陳淳、陳憲章、徐渭、董其昌、陳繼儒、陳洪綬、張瑞圖、倪元璐、八大山人、金農、鄭燮、趙之謙、吳昌碩、齊白石等等,可以清楚地看到,越是往後,畫家充實書壇變革力量的傾向就越明顯,從而改變了以往書家善畫或者書與畫分而治之的狀況。潘天壽的書法藝術,尤其是表現在書寫技巧、空間構成方式、審美觀念和精神內涵之中的與眾不同的個性特色,恰可與其繪畫互為詮釋。大開大合的構圖,重骨尚氣、強力健勢的造型,經常佔據畫面中心部位的方形巨石,奇崛多姿的長線條與稜角分明的折筆……諸如此類基於相應美學取向的操作習慣、運思方式和價值體認,既在形而下的層面上通貫於書法藝術的形態學成果,也在形而上的層面上為書法藝術建構了觀念變革的契機。雖然潘天壽的書法生涯比其繪畫生涯還要長,書畫同源和詩書畫印四全的傳統觀念又佔據著他的顯意識層,因此以畫家為第一性的觀察立場未免有些偏頗,但通過畫家之眼所篩選接收的形式和觀念上的信息,與一個單純的書法家畢竟有著很大的不同。如果從他存世更多面貌更豐富同時也更具創造性的繪畫題款中探尋這種內在聯繫,將會獲得更深刻的印象。

當然,過分強調繪畫的橫向作用,是有悖潘天壽書法本來面目的。像二十世紀八九十年代某些現代派書法那樣的繪畫化創作理念,或者任意凋侃、解構書法的革新方式,與潘天壽書法毫無共同之處。而像齊白石、徐生翁、錢瘦鐵、呂鳳子那樣多為師心自用的畫家書法,或者黃賓虹、吳湖帆、來楚生那樣偏重傳統書法趣味的畫家書法,也與潘天壽書法各存距離。在某種意義上還不妨說,潘天壽書法比起許多尊出處、重家數的傳統型書法來,要更注重書法的專業化特徵及其精神表現功能,更自覺更執著地將自己的藝術追求維繫在歷史主義基線上。他深入到書法構成元素的內部,努力發掘它們所具有的潛力,但始終保持著文字結構的完整性和合理性。他沖決了溫雅蘊藉、中鋒用筆的中庸美學規範,對現代社會誇張力量誇張節奏的生活秩序獨有會心,卻仍然恪守著”字形”與”神采”、”如也”與”見道”相辯證的傳統藝術表現法則,以及重人品、重修養、重格凋的傳統人文情懷。他將”觀賞”的需要凌駕於”閱讀”的需要之上,調動種種視覺形式因素和履險出格、行不由徑的魄力氣度,探索著書法藝術表現的最大值,然而,哈哈是這位被正統書家們視為離經叛道的藝術獨行者,頂著西潮澎湃和極左政治的壓力,肩負起了捍衛民族文化尊嚴並且從傳統內部尋求價值體認和創變的艱巨使命。在潘天壽終其一生而不易的美術教育事業中,書法是最重要的組成部分之一,不僅與繪畫互為引證和滲透,而且率先作為獨立的專業設置,以現代學院化方式培養本科人才。倘若不是”文革”這場浩劫過早地摧折了書法學院化教育的萌芽,奪走了潘天壽的生命,我們也許能夠從其書法教育成果中領會更加直接和系統的書法藝術思想。

《潘天壽書法集》的出版,為我們深入瞭解潘天壽書法藝術,審視其蘊含的文化意義,尋繹時代與藝術家之間那層不斷變動著的微妙關係,提供了重要文本。它有助於我們從新的角度反觀二十世紀書法史,從新的思考點上探索和建構書法的現代發展形態。這種新的角度和新的思考點,正是潘天壽那一代人很少有機會涉獵的。